قراءة في كتاب: “بحوث في تاريخ العلوم عند العرب”

“بحوث في تاريخ العلوم عند العرب“[1]

عبد العزيز النقر

مركز ابن البنا المراكشي

المؤلفة: د. يمنى طريف الخولي

الناشر: مؤسسة هنداوي سي أي سي، المملكة المتحدة، 2018.

عدد الصفحات: 106.

تُعد الأستاذة د. يُمنى طريف الخولي، أستاذة فلسفة العلوم ورئيس شعبة الفلسفة بجامعة القاهرة سابقا، من الباحثات العربيات القلائل المتميزات في مجال البحث الفلسفي عموما، وفي فسلفة العلوم وتاريخها بصفة أخص. فقد أسهمت في هذا المجال بالعديد من الكتب والدراسات المهمة التي تسعى فيها إلى التعريف بطيعة هذا المبحث وأهم قضاياه وإشكالاته، ولا يعني هذا بطيعة الحال أن اجتهاداتها وأعمالها قد انصبت حصرا على هذا المبحث، بل إن لها إسهامات أخرى تمتد لشمل بعض المسائل المتعلقة بالعلوم الإنسانية عموما وما تثيره من إشكالات فلسفية، إضافة إلى اهتمامها ببعض القضايا المتعلقة بسؤال النهضة والتقدم. كما عملت أيضا على محاولة إبراز طبيعة وخصوصية إسهام علماء الإسلام في تاريخ العلوم العام مستثمرة في ذلك – أو في بعض الجوانب على الأقل – ما راكمته من خبرة واحتكاك بمتون فلاسفة العلم المعاصرين، سواء تعلق الأمر بالجانب المعرفي أو بالمستوى المنهجي. وفي إطار هذا المجهود الأخير يندرج الكتاب الذي سنسعى في ما يلي من سطور لإبراز أهم أفكاره وأجلى تصوراته.

عملت المؤلفة في التمهيد الذي عنونته بـ”الوعي بتاريخ العلوم… وعند العرب” على استجلاء بعض الخصائص والسمات الأساسية التي طبعت بعض مراحل فلسفة العلم المعاصرة، إذ نلفيها تشير إلى أن فسلفة العلم في القرن العشرين تميزت بإيلاء تاريخ العلوم أهمية كبيرة مقارنة بالفترة السابقة التي هيمنت عليها تصورات “الوضعية المنطقية” وطغى عليها الاهتمام “بسؤال المنهج”. في المقابل، فقد استفاد مبحث تاريخ العلوم بدوره من فلسفة العلوم حيث تَمَتَّنت وقويت جوانبه الفلسفية.

يرجع الإعراض عن تاريخ العلوم في تلك الفترة إلى عدة أسباب، أهمها “الافتتان” بالعلم ومنجزاته وما حققه للبشرية من إيجابيات، فكان أن ركز أهل القرن التاسع عشر على النسق العلمي في حد ذاته مع إهمال واضح لتاريخه الذي اعتبروه مجرد شيء “ثانوي”. ولم تعمل الوضعية المنطقية إلا على ترسيخ هذا التصور وتعزيز هذا التوجه. ورغم إيجابيات هذه المدرسة، كإسهاماتها في مجال المنطق الرياضي … إلا أنها كانت ذات تأثيرات سلبية بفعل تهميش مجموعة من العوامل الفاعلة على المستوى الاجتماعي والتاريخي في ارتباطهما بالممارسة العلمية، وذلك لصالح “معايير منطقية” صرفة، معتبرة إياها وحدها كفيلة بتمكيننا من فهم “”ظاهرة العلم” و”فلسفته”.

ستُوَاجه هذه التصورات الوضعانية بالعديد من الاعتراضات والانتقادات في النصف الثاني من القرن العشرين، من بينها انتقادات فيلسوف العلم الأبرز كارل بوبر وانتقادات توماس كون الذي مثل كتابه “بنية الثورات العلمية” “إعلانا صريحا للربط الوثيق بين فلسفة العلم وتاريخه“[2]. وستتم مواصلة هذا التوجه المعارض للوضعية المنطقية من قِبل فلاسفة آخرين، منهم تلميذ بوبر إمري لاكاتوش الذي تعبر إحدى عباراته الشهيرة عن هذا التوجه خير تعبير: “فلسفة العلم بدون تاريخه جوفاء، وتاريخ العلم بدون فلسفته أعمى” … لم تقف فلسفة العلم إجمالا عند حدود الاجتهادات النظرية والفلسفية لهؤلاء، نظرا لأن العلم صار أكثر تشعبا وتداخلا مع باقي مكونات “الحياة الإنسانية”، مكونات ذات طبيعة “حضارية واجتماعية ومعرفية” …

أمام هذه الأهمية الكبرى التي أضحت لمبحث تاريخ العلوم في الفترة الراهنة فإن هناك مهمة ملقاة على عاتقنا كمجتمعات عربية، ولا تقتصر هذه المهمة على توطين “الظاهرة العلمية” في بيئتنا فحسب، بل ترتبط أيضا بـ”عوامل موضوعية” “تهم المعنيين بأصول ظاهرة العلم الحديث شرقا وغربا” [3]. وذلك نظرا لأن العلم العربي قد شغل حيزا زمنيا ليس باليسير في التاريخ العام للعلوم، من هنا فإن “أهميتها الخاصة [أي مرحلة العلم العربي] تأتي من أنها المرحلة المفضية تاريخيا ومنطقيا إلى مرحلة العلم الغربي الحديث” [4]. وإذا أخذنا في الحسبان ما تعرض له هذا العلم العربي من “تشويه” وتبخيس لدوره في التاريخ العام للعلوم بفعل تفشي بعض المقولات الأيديولجية، كمقولة “العلم الغربي” أو “غربية العلم”، فإن المهمة تصبح أكثر إلحاحا واستعجالا.

وفي إطار إعادة الاهتمام بتاريخ العلوم عند العرب وتقديره حق قدره تندرج مقالات المؤلفة الأربع التي تشكل مجموع هذا الكتاب. فهي مقالات، أو مباحث[5]، وإن كتبت في ظروف متباينة وأزمنة مختلفة، إلا أن الخيط الناظم والمرشد لها هو السعي الحثيث إلى فهم طبيعة إسهامات علماء الإسلام على المستوى العلمي والفلسفي والمنهجي وتقديرها حق قدرها ضمن التاريخ العام للعلوم.

عنوان المبحث الأول هو “أديلارد الباثي ومدارس الرياضيات في قرطبة“، ويتوزع هذا المقال على الصفحات الممتدة من الصفحة 17 إلى الصفحة 31. تطرقت فيه المؤلفة لمجموعة من القضايا والمسائل الجوهرية المتعلقة أساسا بدور هذا المترجم في الوساطة وانتقال العلم العربي إلى أوربا اللاتينية، وسنجمل ما بدى لنا مهما من أفكار أو تصورات بُسطت في ثنايا هذا المبحث في الأسطر التالية.

ترى الباحثة أن هذا المترجم اضطلع بدور مهم في التمهيد لميلاد العلم الحديث، وذلك بما أسهم فيه من خلال ترجمات لمتون علمية عربية – رياضية بوجه خاص- إلى اللغة اللاتينية، وقد استعان في ذلك بما وفرته له مكتبات قرطبة الزاخرة من كتب علمية نفيسة، وهذا الأمر يسعفنا في النظر إلى مدينة “قرطبة ومدارس الرياضيات فيها [باعتبارها] من العوامل التي لا يمكن فهم تاريخ العلوم الرياضية ونشأة العلم الحديث بدونها” [6]. وترجع مكانة قرطبة المتميزة في تاريخ الأندلس على المستوى العلمي والحضاري لعدة أسباب، منها عوامل جغرافية وأخرى تاريخية. وكان من نتائج هذه العوامل أن أضحت قرطبة مركزا علميا وثقافيا يضاهي كبريات الحواضر والمراكز الثقافية كبغداد ودمشق والقاهرة… فقد ضمت قرطبة مكتبة من أضخم مكتبات الفترتين القديمة والعصر الوسيط، كما شهدت أيضا بروز عدد كبير من الرياضيين يأتي في مقدمتهم إمام الرياضيين بالأندلس مسلمة المجريطي الذي خّلف العديد من التلاميذ. ويكفي عودة بسيطة إلى بعض كتب التراجم ككتاب طبقات الأمم لصاعد الأندلسي للوقوف على أسماء بعض هؤلاء الرياضيين وكذا تنوع اهتماماتهم الرياضية من هندسة وحساب … لذا فقد وجد أديلارد الباثي، الفيلسوف والعالم والمترجم، في قرطبة تراثا رياضيا عربيا متنوعا وغنيا.

بمكن القول أن أديلارد هذا كان أول من قدم ترجمة “متكاملة” في تاريخ العلم بأوروبا لأهم كتاب رياضي في العصرين القديم والوسيط، أي كتاب الأصول لأقليدس، ذلك أن بؤتيوس Boethiuss (480-524 م) سبق أن ترجم نتفا منه، أو حسب تعبير المؤلفة، “أشتاتا منه”. ولا تخفى المكانة الجليلة أو الدور بالغ الأهمية لهذا المتن الرياضي في تاريخ العلوم، فقد سبق أن حظي باهتمام كبير من لدن علماء ورياضيي ومترجمي الفكر اليوناني داخل الحضارة العربية الإسلامية، حيث تكاثفت جهود مجموعة من العلماء – المترجمين لترجمة وتنقيح هذا العمل البديع على مراحل، ويمكن القول إجمالا أن هذا الكتاب شكل “هيكل الرياضيات القديمة وعمادها وعمودها وعمدتها، والذي أهداه أديلارد إلى الحضارة الغربية. ليكون فاتحة عهدها بالنهضة الرياضية وبالتالي العلمية، وقد اعتمدت أوربا على ترجمة أديلارد طوال القرون الأربعة التالية – وهي التي شهدت نشأة العلم الحديث، حتى تم اكتشاف الأصل الإغريقي فيما بعد“[7].

لم تقتصر ترجمات هذا المترجم الفذ على مجال الرياضيات، فقد ترجم أيضا بعض الأعمال الفلكية كأعمال أبي معشر الفلكي وثابت بن قرة الحراني، لكن “أهم ما ترجمه [ربما تقصد المؤلفة في مجال علم الفلك] هو الجداول الفلكية للخوارزمي، والتي كان مسلمة المجريطي قد راجعها، وبالترجمة العربية قدم أديلارد للاتين الصورة المتكاملة للتقاويم والجداول والأزياج الفلكية، كما كانت مطروحة في القرن العاشر، وهي خلاصة هندية – إغريقية – عربية“[8]. لم ينحصر النشاط العلمي لأديلارد في مجال الترجمة، فقد ألف أيضا كتبا علمية في عدة مجالات كالفلك والطبيعيات، لكن أهمية هذه الأعمال غير ذات قيمة كبيرة إذا ما قُورنت أو قيست بأهمية ودور ترجماته في تاريخ الفكر عموما وتاريخ العلوم بالبلدان الأوربية على وجه الخصوص.

هناك إشكال مهم يتعلق بعدم وجود دلائل تاريخية واضحة تؤكد يقينا زيارته لمدينة قرطبة، إذ ثبت أنه زار صقلية وتعلم فيها اللغة العربية وأقام مدة بفرنسا التي علَّم وتَعلَّم بها، كما زار بلدانا أخرى كسوريا وربما فلسطين. وتُرجح المؤلفة أن يكون أديلارد اعتمد في تعرفه على التراث العلمي لقرطبة على المستعربين los Mozarabes، وهؤلاء “هم النصارى واليهود الذين كانوا يمارسون في الأندلس أشغالا عملية وعلمية مختلفة، وكانوا يستعملون العربية في مخاطباتهم ومعاملاتهم، ويتعلمون آدابها وعلومها…”[9] وتشير المؤلفة إلى أسماء مستعرِبَيْن اثنين هما بطرس ألفونسو ويوحنا أكريتوس قائلة أنهما من أمد أديلارد بالنصوص العلمية لمدينة بقرطبة. لكن السؤال الذي يمكن أن نطرح هنا هو التالي: هل كان من الضروري زيارة قرطبة حتى يحصل مترجم ما على نص أو نصوص علمية معينة أم أن عملية التواصل بين العلماء وانتقال الكتب آنذاك كانت أكثر تشابكا وتعقيدا مما قد نظن للوهلة الأولى؟ نعتقد أن الأمر لا يزال في حاجة ملحة إلى مزيد من البحث والدراسة للوصول إلى أحكام وخلاصات أكثر دقة وأقرب إلى الوقائع الفعلية، خصوصا وأنه ليس من اليسير مطلقا تعقب عملية انتشار المتون العلمية أو تواصل العلماء في ما بينهم أو حتى العلاقات التي كانت تربط بين المراكز الثقافية للحضارة العربية الإسلامية في ما بينها من جهة، وبباقي المناطق الأخرى من جهة ثانية.

تخصص المؤلفة بعد ذلك فقرات معينة لإبراز بعض المراحل الأساسية التي قطعها الفكر العلمي وكذا أهم الاكتشافات التي قلبت العديد من التصورات العلمية مبرزة ما يطبع العلم أو المعرفة العلمية من خصائص أهمها “الطابع التقدمي”. وتصب هذه الفقرات في منحى التمهيد لنقد ومراجعة بعض الأحكام المجحفة في حق الفكر العلمي داخل الحضارة العربية الإسلامية، أحكام بُنيت على أرضية فكرية “غربية” تعتبر العلم عموما نبتة للحضارة الحديثة وصناعة “غربية خالصة”. لذا فإن مواجهة هذه التصورات الجائرة وغير المنصفة تتعاضد مع غايتين: هدف ذاتي يتجلى في “مواجهة الهيمنة الغربية التي تصاعدت مؤخرا، وهدف موضوعي هو الفهم السليم لمسار العلم الذي تعاقبت على خلق فصوله الحضارات المختلفة، وجلوّ حقيقته بوصفه ميراث الإنسانية جمعاء وإمكانية للعقل البشري من حيث هو بشري”[10].

إن هذا الهدف المهم لا يجب أن يحملنا على تبني أو إطلاق أحكام متسرعة أو ساذجة، كتلك المحاولات التي تسعى بحثا عن تشابه ظاهري بين فكرة أو نظرية علمية معاصرة ومماثلتها ببعض التصورات أو الآراء العلمية الواردة في إحدى متون علماء الإسلام والقول بأن هؤلاء سبقوا الفكر العلمي المعاصر بقرون ! بل إن الهدف يجب أن يكون موجها ببعد جوهري، وهو البعد التاريخي الذي يأخذ في حسبانه عملية التقدم و”الظروف الحضارية للمرحلة المتعينة”.

تندرج إسهامات أديلارد في الترجمة في إطار مجهود عام شمل مجهودات مترجمِين آخرين كجيرار الكريموني وروبرت الشستري الذين أسهموا جميعا في ترجمة المتون العلمية العربية، الرياضية منها بوجه خاص، إلى اللغات الأوربية. وقد تبوأت الأندلس دورا رياديا في حركة انتقال العلم العربي إلى أوربا، إذ كانت بمثابة حلقة وصل بين المراكز الثقافية لشرق العالم الإسلامي – بغداد مثلا – والبلدان الأوربية، لكن دورها لم يقتصر على هذا النوع من الوساطة، بل إن للأندلس مراكزها الثقافية التي لا تقل أهمية في تاريخ الفكر والحضارة عن مثيلاتها في الشرق الإسلامي. وترجع أهمية الأندلس إلى عاملين أساسيين: جغرافي وآخر تاريخي، تجلى الأول في قربها ومحاذاتها لبعض الدول الأوربية، أما العامل التاريخي فيتبدى في استفادة الأندلس، وقرطبة تحديدا، من كثير من المنجزات العلمية التي تمت في شرق العالم الإسلامي آنذاك، كما استطاعت قرطبة الحفاظ على تألقها الحضاري والعلمي حتى بعد أن فقدت بعض المراكز الثقافية الأخرى توهجها.

ننتقل الآن إلى المبحث الثاني الذي يحمل عنوان: “الأصول الفلسفية لتصور الطبيعة في التراث العربي“، ويمتد هذا المبحث من الصفحة 33 إلى الصفحة 43. تتطرق فيه المؤلفة إلى الأهمية البالغة التي اكتسبها “العلم الفيزيوكيماوي” في الفترة المعاصرة وتعتبر “فلسفة الطبيعة سلفه المباشر”، من هنا ارتباط أصول هذا العلم بتصورات معينة للطبيعة. في حديثها عن تصورات معينة للطبيعة خلال المرحلة التاريخية المهمة بالنسبة لنا هنا، أي الحضارة العربية الإسلامية، تتطرق المؤلفة إلى سياق نشأة وتطور وأهمية علم الكلام خلال فترات معينة من تاريخ هذه الحضارة مع إشاراتها إلى علاقة هذا المبحث بالفلسفة بمعناها الضيق، أي الحكمة. حيث سيستفيد علم الكلام في مراحله المتأخرة من الفلسفة – المنطق – لتخلص المؤلفة إلى أن “الفلسفة [لم تكن] إلا تطويرا لعلم الكلام، ظهرت بعد أن استوفى نضجه، لتمثل دائرة أو مرحلة فكرية أعلى من مرحلة التمهيد الكلامي … “[11]. لا شك أن رأي المؤلفة هذا يبقى مثار أخذ ورد بين الباحثين، لكننا نقول إجمالا أنه كيفما كانت الروابط أو التداخلات التي طبعت علاقة علم الكلام بالفلسفة/الحكمة فإن هذا لا يجب أن يحملنا البتة على نفي أوجه الاختلافات والتباينات بين هذين المبحثين سواء من حيث المنطلق أو الوسائل أو الغايات.

لقد كان قصد الباحثة من هذه الخطوة الإجرائية هو التمهيد أو فتح الطريق للحديث عن أهم الأصول الفلسفية لتصور الطبيعة كما تبلورت لدى متكلمي الإسلام، ثم محاولة رصد تطور هذه الأصول مع الفلاسفة وصولا إلى من تسميهم بـ”الطبائعيين” الذين يمثلون في نظرها “العلماء العرب القدامى”. قد يبدي البعض نوعا من الاستغراب بخصوص الحديث عن الطبيعيات لدى المتكلمين على اعتبار أنها لم تكن من اهتماماتهم لأنهم أولوا عنايتهم للمسائل العقدية، لذا لا بد من التأكيد، خلافا لهذا الرأي الشائع لدى العموم، على أن الطبيعيات قد حظيت باهتمامهم حتى وإن لم يخصوها بكتب أو رسائل مستقلة أو يدرجوها ضمن عناوين كتبهم.[12] لأنهم اهتموا بها ضمن مسمى “اللطائف”.

شكلت عنايتهم بها أولى بوادر ومظاهر “اشتباك العقل الإسلامي بالعالم الفيزيقي وبداية التفكير في الطبيعة”. ويمكن القول بخصوص تصورهم الفلسفي للطبيعة أنه ينبني أساسا على ثنائيتي “الجواهر” و”الأعراض” المستقاة من المذهب الفلسفي الذري. لكن يجب التنبيه إلى أن الاهتمام بـ”العالم” أو بـ”الطبيعة” ومسائلها لم يكن غاية في حد ذاته بالنسبة للمتكلمين، بل كان علامة ودليلا على وجود الله تبارك وتعالى. وأهم مشكلة واجهت المتكلمين بخصوص العلاقة القائمة بين الله سبحانه وتعالى والعالَم هي ما عُرف بـ”مسألة الإيجاد والخلق من العدم”، أي إحداث العالَم أو الطبيعة من العدم. وترى المؤلفة أن “دليل الحدوث” وصل إلى “دوائر مغلقة” مشكّلا – في نظرها – أحد العوامل التي أسهمت في إهمال دراسة الطبيعة بعد انقضاء عصور الازدهار، بل إن الباحثة ترى أن ذلك كان من الأسباب التي أدت إلى “إجهاض الفكر العلمي البازغ وإسقاطه من الحساب” ! معللة ذلك بأن الطبيعيات لم تكن غاية في ذاتها بقدر ما كانت مجرد أداة أو وسيلة لغاية أخرى، حيث نجدها تقول إن “الطبيعيات ليست مطلوبة في حد ذاتها للتفهم والتفسير – كإشكالية إبستمولوجية – المطلوب فقط استخدامها كوجود أنطولوجي حدوثه يدلل على وجود الله“[13] !

تتطرق المؤلفة بعد ذلك إلى الطبيعيات من منظور فلاسفة الإسلام معتبرة إياها “أكثر وضوحا وتميزا” لدى هؤلاء، حيث اعتبروها قسما “من أقسام الحكمة الثلاثة: العقليات والطبيعيات والإلهيات”. كما خصصوا لها كتبا ورسائل أو فصولا ضمن مؤلفاتهم الفلسفية، بالتالي فقد صارت مع هؤلاء موضوعا مركزيا أساسيا. رغم ذلك فإن أهم ممثلي “الفلسفة الطبيعية” في التراث العلمي العربي ليس هم المتكلمون أو الفلاسفة بل هم المدعوون “بالطبائعيين” الذين يهتمون أكثر بالوقائع التجريبية، وهذا الأمر جعل من أفكارهم الفلسفية غير مترابطة وغير نسقية. وتَعُدَّ المؤلفة جابر بن حيان متصدرا لهؤلاء من حيث السبق الزمني رغم أنه كان يرى أن الطبيعة “عاقلة مريدة” وينظر للكواكب “كقوى حية علوية تمارس تأثيرها” على الإنسان ومصائره. يلي جابر بن حيان ممثل آخر لهؤلاء الطبائعيين هو الفيلسوف الطبيب أبو بكر الرازي الذي سيعمد إلى إضفاء طابع مادي أكثر على نظرية الفيض مستفيدا من الإنجازات المتطورة نسبيا لعلوم الطبيعة في عصره.

تستدرك المؤلفة كلامها عن هؤلاء الطبائعيين بالقول أنه حتى هؤلاء أنفسهم لم يخرجوا عن “نفس التوجه الإلهي ونفس الدائرة الثيولوجية – الأنطولوجية” نظرا لأنهم رغم اهتمامهم وعنايتهم بالوقائع الطبيعية المادية إلا أنهم انتهوا إلى جعل ذات الله تعالى علة أولى، أي “صانعا حكيما” يتجلى فعله وتأثيره في مخلوقاته. ولم يخرج ابن الهيثم، الذي تعتبره المؤلفة خير ممثل لموقف العلوم الطبيعية، عن هذه الدائرة، أي الدائرة الثيولوجية – الأنطولوجية التي تحيط إحاطة تامة بـ”الطبيعيات الإسلامية”. من جهة أخرى تؤكد المؤلفة أن هذا الأمر لم يكن مطلقا عائقا أمام الممارسة العلمية، حيث تقول: “لم يعق هذا حملهم للواء التجريبية طوال العصور الوسطى؛ لأن بحوثهم العلمية – كما أشار برتراند رسل – اتصلت بالوقائع الجزئية دون القوانين الكلية، فضلا عن الأنساق العلمية؛ أي أنهم كانوا تجريبيين أكثر من مما ينبغي“[14]. ويبدو أن المؤلفة تقصد بهذه العبارة الأخيرة أن تركيزهم على “الوقائع الجزئية” حال دون تمكنهم من الوصول إلى قوانين علمية عامة، لكن رغم ما قد يظهر من سلبية هذا الأمر إلا أنه كان ذا مناحي أخرى إيجابية تمثلت أساسا في أن “هذه الجهود [كانت] مقدمات ضرورية لنسق العلم الحديث، بحكم التواصل التاريخي لحركية العلم“[15].

جاء المبحث الثالث معنونا بـ”الأبعاد المعرفية لكيمياء جابر بن حيان“، والهدف الصريح الذي تندرج في إطاره هذه المقالة – كما تعبر عن ذلك المؤلفة – هو تجاوز التصور الذي ينظر للعلم العربي خارج إطاره التاريخي معتبرا إياه ولد كاملا كما هو. في المقابل، تؤكد على ضرورة الأخذ بتصور آخر أكثر موضوعية يتجلى في النظر لكيمياء جابر بن حيان ضمن “إطارها المعرفي المتعيّن وظروفها التاريخية المحددة”. بعد حديثها عن بعض المسائل التاريخية المتعلقة بمبحث الكيمياء، كحضور هذا المبحث وأهميته لدى مؤسس الفيزياء الحديثة نيوتن وحديثها عن دور الحضارة المصرية القديمة في وضع هذا المبحث اسما ومسمى، تنتقل الباحثة بعد ذلك إلى صلب موضوع المقال. فنجدها تشرع في الحديث عن إمام الكيميائيين العرب، جابر بن حيان، الذي لا تدين له الكيمياء في الحضارة العربية الإسلامية وحدها، بل كل كيمياء العصور الوسطى، حيث “ظل تدريس الكيمياء في الجامعات الأوربية، حتى أوائل القرن الخامس عشر مقصورا على تدريس مؤلفات جابر، قرابة خمسمائة عام“[16].

إذن، فقد مثل جابر نقطة تحول جوهرية في تاريخ الكيمياء، ولاشك في أن هذا التحول كان نتيجة تداخل للعديد من المؤثرات، أو لنقل “الأبعاد المعرفية”، المتنوعة والمتباينة المتمثلة في الأساس فيما سمته الباحثة “شعاب إسلامية وواقعية تجريبية وحرانية وزرادشتية وسكندرية يونانية عقلانية منطقية وهرمسية غنوصية“[17]. يؤكد جابر في غير ما موضع على أهمية التجربة، فلم يكن يعتمد النظر المجرد وحده أو يكتفي بالركون إلى كتب الأقدمين، بل إنه يصرح أنه لا يورد كتبه إلا ما أثبتته التجربة التي هي المحك الذي تعرض عليه الأفكار وأقوال المتقدمين. وقد كان واعيا في الوقت نفسه بحدود المنهج التجريبي إذ أكد على أن كل استدلال تجريبي يبقى دائما احتماليا، أي ظنيا غير يقيني، نظرا لأنه منهج يعتمد “آثار الظاهرة”، يقول بهذا الصدد: “إن الإحاطة بآثار الموجودات بعضها في بعض وكليات ما فيها أمر غير ممكن لأحد من الناس“[18]. لكن، لا يجب أن تحملنا هذه الأمور الإيجابية عن غض الطرف أو تجاهل بعض المسائل غير العلمية التي وردت في بعض كتبه، منها مثلا حديثه عن “أفاعٍ بوادي الخزلج، إذا رآها” الناس ماتوا…

تبرز أهمية جابر العلمية أيضا في مستويات أخرى كاهتمامه بالضبط المفهومي والمصطلحي لكتاباته، حيث اعْتَبَرَ أن كتابه “الحدود” هو أهم كتبه نظرا لأنه بمثابة المدخل الأساس لفهم كل كتبه الأخرى، لأنه لا فهم بدون إدراك واضح لمعاني المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في مبحث ما. كما أن جابراً كان سباقا في هذا المجال لكل من الكندي والفارابي وابن سينا، ويمكن القول إجمالا أن “كتابه ‘الحدود’ هو لغة اصطلاحية ازدهرت وقامت بدور كبير في نشأة المصطلحات الفلسفية عند العرب“[19]. لكن، كما أشرنا أعلاه فإن ما ميز جابرا من الناحية العلمية لم يحل دون تبنيه لمجموعة من الآراء والتصورات البعيدة جدا عن الروح العلمية. حتى أنه يؤكد على أهمية ما يسميه “علم الطلسم” وينسب إليه القدرة على إمكانية تحويل الكائنات الحية وليس فقط المعادن !

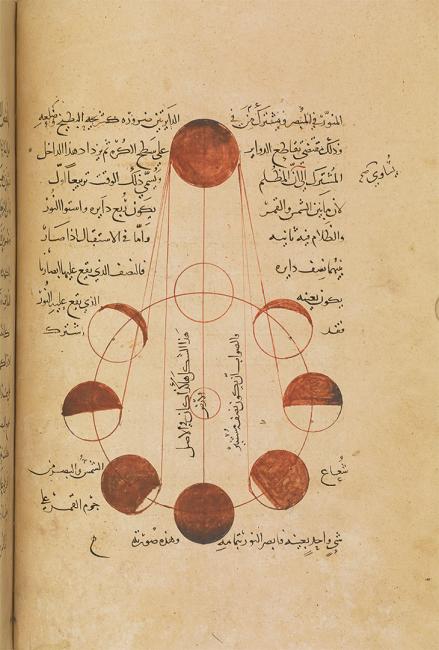

شكلت فكرة الطبائع الأربع، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، أساس وعماد الكيمياء الجابرية وكل الكيمياء القديمة والوسيطة. وينتج عن التفاعل بين هذه الأخلاط تشكل العناصر الأربع: الماء والهواء والنار والتراب، وكل الأجسام تتشكل من هذه العناصر أو هذه الأخلاط الأربع مع غلبة بعضها على بعض في جسم من الأجسام. واعتماد هذا التصور هو ما يفسر تشبث كل الكيمائيين في العصر الوسيط بإمكانية تحويل المعادن الخسيسة (كالنحاس أو الحديد …) إلى معادن نفيسة (الذهب).

خلَّف جابر بن حيان العديد من الإنجازات العلمية التي تشهد له بالبراعة والتمكن في المجال العلمي، فقد كان مثلا مُلّما بالعمليات الكيميائية الأساسية كعملية التقطير والتكلس والتبلور … وقدم أيضا وصفا واضحا وبسيطا لكيفيات إجراء كل هذه العمليات الكيميائية… هذا إضافة إلى بعض المسائل المتعلقة بالجانب التقني، منها مثلا استنباط طرق توفر لنا “تحضير الفولاذ وتنقية المعدن وصبغ الجلود والشعر، وتحضير مداد مضيء من المرقشيا الذهبية (بيريت الحديد أو كبريتيد النحاس) ليستخدم بدلا من الذهب الغالي في كتابة القرآن والمخطوطات الثمينة، وأيضا نوع من الطلاء يقي الثياب من البلل، ويمنع عن الحديد الصدأ …“[20] كما أسهم أيضا في مجال الطب، وهذا ليس مستغربا نظرا لارتباط هذين المجالين، أي الكيمياء والطب. وتشهد دراسته عن السموم بعلو كعبه في المجال الطبي، إذ خصصها للحديث عن “الجيد منها والرديء وكيفية إيصالها للأبدان، وأسمائها والسموم المركبة والحوادث العارضة عنها في الأبدان، وكيفية الشفاء منها والأدوية الناجعة في هذا، والأحوال الميئوس من شفائها والسموم القاتلة توّا، وقد قسم السموم إلى ثلاثة أنواع: حيوانية ونباتية وحجرية …“[21]

رغم أهمية بعض إسهامات جابر الطبية إلا أن مكانته العلمية تظل أبرز في تاريخ الكيمياء منها في تاريخ الطب، ويمكن القول عموما أنه كان “عقلية عملاقة” استطاعت استيعاب أبعاد معرفية مختلفة كانت منتشرة في عصره، وأسهم إسهاما علميا لا غبار على أهميته وقيمته، لكن هذا لا ينفي من جهة أخرى حضور العديد من “الشطحات” – حسب تعبير الباحثة – كحديثه عن أفاعٍ يموت من رآها.

عنوان المبحث الرابع هو: “المنهج العلمي عند العالم النابغة أبي الريحاني البيروني“، يمتد من الصفحة 71 إلى الصفحة 104. تؤكد المؤلفة منذ الأسطر الأولى لهذه المقالة أن البيروني يمثل عن حق أعلى ما وصلته العقلية العلمية في الحضارة العربية الإسلامية، إذ كان عقلية متميزة على مستوى أطر المنهجية المنصبة على الواقع العيني المشخص. وليس هذا الوعي المنهجي وأهميته بالأمر الهين في تاريخ العلوم، فالنظريات قد تُتَجاوز وتستقر في “متحف” تاريخ العلوم، أي لا يعود لها من دور إلا ذلك الدور المتمثل في فهم المسار الذي قطعه العلم عبر تاريخه، “أما المنهج – أسلوب البحث المنضبط حين يتبلور – فإن تطبيقه يؤدي إلى النتائج تلو النتائج فيُصحح بعضها بعضا ويفوق سابقها لاحقها … يمضي السير قُدما في طريق التقدم والتطور المعرفي، بفضل أو على أساس من المنهج …”[22]. كما كان للبيروني ملامح نظرة علمية حاضرة حتى في معالجته لمسائل وقضايا تتعلق بالمباحث الإنسانية، حيث كان اهتمامه منصبا على “الوجود الواقعي المتعين”، إذ اعتمد أسلوبا وصفيا تفسيريا يركز على ما هو كائن فقط، لا على ما ينبغي أن يكون.

كان للبيروني إلمام وإسهام في مباحث علمية متعددة، منها علوم التعاليم (الفلك والرياضيات) وأخرى ذات منحى تجريبي – تطبيقي كالجيولوجيا والمعادن والطب والصيدلة، ناهيك عن علوم أخرى كالتاريخ والحضارات والأنتروبولوجيا. وهذا ليس خاصا على كل حال بالبيروني دون سائر علماء الإسلام، إذ كانت السمة الموسوعية تطبع أعمال العديد من هؤلاء العلماء. وكان البيروني ملما أيضا بالعديدة من اللغات، منها العربية التي ليست هي لغته الأم، ومنها اليونانية والعبرية والسنسكريتية والسريانية، ولا يخفى ما لهذه المسألة من أهمية بالغة تتبدى في تفادي أخطاء المترجمين غير المتخصصين من خلال الانفتاح على المتون العلمية والفلسفية في لغاتها الأصلية. أسهم البيروني أيضا في مجال الفلسفة، لكن يبدو أن مكانته في الفلسفة هي لحد الآن دون مكانته في تاريخ العلم، وينبني هذا الحكم على أمر أساسي يتمثل في أن أعماله الفلسفية لم تصلنا للأسف الشديد رغم وصول بعض عناوينها. وحتى العمل الموسوم بـ”الشامل في الموجودات المحسوسة والمعقولة” الذي وُجد مؤخرا في مكتبة إسطنبول، فإنه لم يَثبُت يقينا بعدُ نسبته إلى البيروني.[23] لكن هذا لا يمنع البتة من التأكيد عموما على أنه كان قلما خصبا أثرى الفكر الإنساني بمؤلفات بلغ عددها حسب بعض الباحثين مئة وثمانين عملا توزعت على شتى المباحث المعرفية.

لم تكن كتابات البيروني سهلة المأخذ يسيرة المنال، نظرا لأنه كان يوجهها عن قصد للعلماء لا لعامة الناس، ويرى البعض أن هذه السمة كانت من بين الأسباب التي حالت دون انتشار كتبه خارج نطاق الحضارة العربية الإسلامية، تقول المؤلفة: “هكذا لم تكن كتابات البيروني يسيرة المنال، فلم يعرفه العالم الغربي، ولم تنتقل نصوصه إلى أوربا في عصر انتقال العلم العربي إليها فيما قبل عصر النهضة … ويرجع مارتن بلسنر هذا [أي تعرف الأوربيين على البيروني حتى القرن التاسع عشر] إلى تخوف المترجمين في العصور الوسطى وعصر النهضة من ‘صعوبة لغة البيروني ومناهجه الدقيقة لمعالجة الموضوعات الواردة في مؤلفاته’ …“[24] من جهة أخرى، تميزت كتابات البيروني بأمانة أخلاقية ودقة علمية، تمثلت هذه الأخيرة في عرضه وبسطه لكل الآراء والنظريات التي وصلته حول قضية معينة قبل الشروع في نقد ومعارضة ما بدا له غير صائب فيها. أما المسألة الأولى (أي النزاهة العلمية) فتتبدى في أنه لا يتوانى عن الإقرار لأولي الفضل بفضلهم والثناء عليهم ومخالفتهم إن بدا له مجانبتهم للصواب. ويتجلى هذا بوضوح في موقفه من الطبيب أبي بكر الرازي، فرغم أن البيروني كان يكن له تقديرا كبيرا وتأثر به في بعض المناحي العلمية، إلا أن هذا لم يمنعه من أن ينكر عليه بعض مواقفه وآرائه، كإنكار الرازي للنبوة أو “شطحاته الحرانية والهرمسية” عموما …

تطرقت المؤلفة بعد ذلك للحديث عن خصائص “المنهج العلمي” لدى البيروني مع استحضار شواهد من كتابه “الآثار الباقية عن القرون الخالية” ومقارنته (المنهج العلمي) أو مماثلته بتصورات معاصرة لفيلسوف العلم كارل بوبر. وليس كتاب البيروني هذا وحده ما يتميز بطابع منهجي علمي، بل إن كتابه “الجماهر في معرفة الجواهر” يتقدم سائر أعماله في هذا الجانب. ورغم أن الكتاب لا يقدم شيئا ذا قيمة كبيرة من ناحية مضمونه المعرفي نظرا لأنه مسبوق بأعمال أخرى في هذا المجال لعلماء كالكندي والدينوري والرازي، إلا أن ما يميزه هو أنه “يبحث في الجواهر كمحض موجودات فيزيقية، ويتجاهل تماما أية قوى سحرية لها، ويكرس جهوده لتوصيف عقلاني لأسمائها وأنواعها وأوزانها وقيمتها التجارية وأماكن توافرها …“[25] كما يمكن الإشارة إلى بعض مظاهر حضور “الإمبريقية” لدى البيروني من خلال اجتهاده في تحديد “الثقل النوعي – أي الكثافة – لثمانية عشر عنصرا ومركبا”، حيث يمكن ملاحظة وجود “فوارق طفيفة للغاية” بين ما توصل إليه البيروني وبين “التقديرات الحديثة” الخاصة بهذه العناصر والمركبات. أما عن الكيفية التي توصل بها البيروني لهذه القيم فإنها رغم بساطتها إلا أنها تبرز بعض الخطى المهمة في مسار التقدم نحو التجريب العلمي[26].

كما أشرنا آنفا فإن البيروني كان ذا تكوين وتأليف موسوعي، إذ لم تقتصر كتاباته على مجال العلوم الدقيقة فقط، بل كتب أيضا في مباحث أخرى متنوعة. فضلا عن ذلك، فقد دفعه البعد المنهجي العلمي في معالجة الظواهر إلى ضرورة الوعي بالتمايز الحاصل بين علوم الطبيعة التجريبية وعلم التاريخ ذا الطبيعة المختلفة عن تلك العلوم. ومرة أخرى نجده قد أسهم بشكل مهم في وضع الخطوات الأساسية لنقل التاريخ من “فن” يقتصر على جمع وسرد الروايات إلى “علم” لا بد له من تمحيص ونقد تلك الروايات وتخليصها من شوائب الخيال في سبيل معرفة حقائقها الفعلية. تطرق البيروني “لمناهج التأريخ” انطلاقا من زاويتين: إيجابية وأخرى سلبية، تتعلق الأولى بضرورة تخليص الروايات التاريخية من كل ما لحقها من أساطير وخرافات، ويمكن لهذا أن “يتم بالاعتماد على العقل وحده أو التسلح بمنهج المقارنة بين الأخبار لإثبات الأصلح ولهذه المنهجية النقدية المحكمة أجمع الباحثون على أن البيروني ناقد تاريخي ممتاز“[27]. هذا في ما يخص الجانب السلبي، أما الجانب الإيجابي فيتجلى في وضع البيروني لمجموعة من الشروط الواجب توفرها في المؤرخ، وتنقسم إلى شروط معرفية وضوابط أخلاقية. كما يؤكد البيروني أيضا على ضرورة تسلح المؤرخ ببعض العلوم والمعارف المساعدة كالجغرافيا وحساب التقاويم واللغة والفلسفة والشرائع … بناء على ما سبق يمكن القول إجمالا أن “الوعي المنهجي الواضح عند البيروني يتبين تنوع مناهج المعرفة تبعا لاختلاف المجالات، ويُردف هذا بالجهود الرصينة حول المنهج الخاص بكل مبحث، فضلا عن تطبيقه المتدفق لهذه المناهج المضمرة في أبحاثه …”[28].

تنتقل المؤلفة بعد ذلك لاستجلاء معالم أخرى من تميز وفرادة هذا العالم الفذ، فترى فيه “مؤسس علم الأديان المقارن” وتُموضعه في “طليعة الأنثروبولوجيين ودارسي الحضارات”. وقد تميزت كتاباته في هذا المجال بالموضوعية إذ لم يكن يكتفي فيها بالأخبار، بل يعتمد أحيانا على ما عاينه هو نفسه مباشرة، فقد مكث بالهند طويلا واستوعب علومها وأتقن لغتها السنسكريتية. ويرجع سبب ذهابه للهند إلى أنه كان مرافقا “للسلطان مسعود الغزنوي” في ثلاث عشرة مرة ضمن فتوحات هذا السلطان السبع عشرة لبلاد الهند. وكانت الثمرة العلمية لمكوثه بالهند كتابه الفريد “تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة” الذي تناول فيه شتى مناحي الحياة اليومية والعلمية والدينية للهنود … كما تطرق فيه لمناخ وجغرافية هذا البلد … ولا يزال كتابه هذا إلى اليوم من أفضل المصادر الخاصة بالهند القديمة. على أن هذا الكتاب لم يكن إسهام البيروني الوحيد بخصوص الثقافة الهندية، فقد عمل أيضا على ترجمة عملين من اللغة السنسكريتية إلى اللغة العربية، كما أنجز ترجمة إلى اللغة السنسكريتية لأهم عمل فلكي في العصر القديم والوسيط، أي كتاب المجسطي لبطلميوس.[29]

عرجت بعد ذلك المؤلفة على الحديث عن بعض إنجازات البيروني في مجال الرياضيات مؤكدة على مكانته المهمة في تاريخ هذا المبحث. وتشهد على ذلك القاعدة الرياضية المسماة “قاعدة البيروني” التي تساعد على حساب نصف قطر الدائرة، وقد استعملها البيروني في “قياس محيط الأرض عن طريق قياس درجة انحراف الأفق عند جبل قائم“[30]. كما أسهم أيضا في مجال البصريات، أما علم الفلك فلا غبار على إسهامه فيه بالعديد من الأعمال، وبعد ذكر المؤلفة لبعض أعماله الفلكية، تخص كتابه “القانون المسعودي” بتفصيل أكبر نظرا لأنه أهم وأبرز أعماله الفلكية.

تختم الباحثة حديثها بالتطرق لبعض حدود أو تخوم الفكر العلمي لدى البيروني، كأخذه بعلم التنجيم أو رفضه لدوران الأرض، لكن رغم ذلك تبقى هذه الحدود المعرفية مبررة نوعا ما، تقول المؤلفة: “إلا أننا لا نملك أن نحاسب البيروني على كل صغيرة أو كبيرة، أو نلومه من منظور عصرنا على مثل تلك الأغاليط، نظرا لطبيعة العصر الذي جاء فيه وحدوده المتاحة وقصوراته المعرفية من منظور عصرنا، وليس ثمة أية عبقرية مهما كانت فذة تستطيع الانفصال المطلق عن العصر الذي أنجبها والبيئة المعرفية التي نشأت فيها، حسبه ما أسداه من جهود دفعت مسيرة العلم في تلك الحدود وذلك العصر.“[31] جهود وإسهامات علمية جعلت من هذا العالِم أهلا لأن يَنعت مؤرخ العلوم جورج سارتون الفترة التي عاش فيها بـ: “عصر البيروني“.

[1] – كل الأفكار الواردة هنا مستقاة من هذا الكتاب، ولا ننسب لنفسنا أي فضل إلا محاولة تلخيص وتقديم الأفكار والتصورات التي بدت لنا أهم من غيرها. وغني عن البيان أن هذا العمل لا يغني البتة عن الرجوع للكتاب قصد الحصول على تفاصيل أكثر ودقة أكبر.

[2] – يُمنى طريف الخولي، دراسات في تاريخ العلوم عند العرب، ص 10.

[3] – نفسه، ص 11.

[4] – نفسه، ص 12.

[5]– هي في أصلها مقالات ألقيت أو نشرت في مناسبات مختلفة، وقد سمتها المؤلفة مباحث بعد أن أدرجتها في هذا الكتاب.

[6] – نفسه، ص 18.

[7] – نفسه، ص 22.

[8] – نفسه، ص 22.

[9] – نفسه، ص 25.

[10] – نفسه، ص 27.

[11] – نفسه، ص 35.

[12] – نفسه، ص 35.

[13] – نفسه، ص 38.

[14] – نفسه، ص 42.

[15] – نفسه، ص 42.

[16] – نفسه، ص 50.

[17] – نفسه، ص 50.

[18] – نفسه، ص 54.

[19] – نفسه، ص 57.

[20] – نفسه، ص 63.

[21] – نفسه، ص 69.

[22] – نفسه، ص 73.

[23] – نفسه، ص 78.

[24] – نفسه، ص 80.

[25] – نفسه، ص 85.

[26] – نفسه، ص 88-89.

[27] – نفسه، ص 91.

[28] – نفسه، ص 92.

[29] – نفسه، ص 95.

[30] – نفسه، ص 99.

[31] – نفسه، ص 103.