من الصلاح إلى العمران : قراءة أنثربولوجية في مجال أبي يعزى يلنور

د. جمال بامي

تتخذ هذه الدراسة لها كمنطلق منهجي، وفق مبدأ التراكم والاستمرارية في التحصيل المعرفي، بعض الاستنتاجات التي خلصت إليها في دراستين سابقتين لي؛ الأولى مقالة حول أبي يعزى يلنور[1] و الثانية دراسة حول العمران الصوفي بين الأسطورة والتاريخ[2] نشرتا منذ ما يزيد على عشر سنوات، وقبلهما دراسة بالفرنسية بالاشتراك مع باحثين آخرين، رامت البحث في موضوع البيئة والقداسة من منظور أنثربولوجي[3] ؛ رأيت أن ما توصلت إليه وقتها من أفكار إرشادية وأسس منهجية كفيل بحمل هذه الدراسة الحالية حول مجال أبي يعزى يلنور منظورا إليه من زاوية أنثربولوجية...

لقد سعينا إلى دراسة أنثربولوجية وتفسيرية للعلاقة المهمة التي توجد بين البيئة والقداسة بالمغرب. إن هذه العلاقة التي نجعلها ضمن "مقاربة بيئية للقداسة" تشير إلى الرابط المفهومي الصارم الذي يجمع بين ثلاثة أبعاد هي: منح الحياة وتأسيس الفضاء المقدس والتحكم في المجال؛ إن هذه السلطة الكارزمية تتيح للولي إحياء الأرض الميتة والحد من الجفاف؛ والولي يظهر، ضمن هذا الأفق العرفاني الكوني، كبطل مؤسس للحضارة بتقليصه لفضاء الخلاء، مجال الجفاف والتوحش، وبذلك يجلب الحياة ويضع قواعد الاجتماع ويؤسس المدينة..

إن السلطة الكونية التي تنسب للولي تمكن من السيطرة على الخلاء الذي يعني شيئا "ضد العالم"، إن مصطلح خلاء يعتبر مصطلحا معقدا من الناحية السيميولوجية، فهو يعني الامتداد القاحل، وندرة السكان والفراغ[4].

بعد استقراره في مجال فارغ لتأسيس زاويته، تكتسب هذه الأخيرة، ببركة الولي، وهي بركة مسددة بالعمل طبعا، نوعا من الاستقرار والديمومة الكافية لخلق الرواج وخلق امتداد له في محيط الزاوية. إن كل ما يحوزه الولي من المحيط القفر المتوحش يسمى "حوزا". هذا الأخير يضاف إلى الزاوية فيصبح امتدادا طبيعيا ووظيفيا لها. إن الولي يمر بعمله البيئي من الخلاء إلى الحوز. هذا الأخير يمثل مرحلة انتقالية بين الحرم/الزاوية والمجال المتوحش، إنه يمثل نفيا للخلاء السابق عليه ويشهد على الفعل التمديني الذي يقوم به الولي[5].

كان هدفنا إذن إبراز علاقة القداسة بالبيئة من منظور أنثربولوجي، ويتبين من خلال تحليل "الأسطورة المؤسسة" لاستقرار الولي أن هذا الأخير تعامل مع بيئة محلية وفق شروطها الموضوعية، وأن مساره الصوفي الإصلاحي يعكس في كثير من جوانبه علاقة الفكر بالواقع، ويرسم خطاطة عامة لتفاعل الإنسان المحلي مع المجال البيئي[6]..

إن الولي المغربي بشكل عام يمتلك دائما سلطة السيطرة على الخلاء.، وإن عملية تدجين المتوحش والفراغ الموحش تشكل المرحلة الأولى من عمل الولي "المعد للتراب"saint aménageur؛ إن هذا المصطلح الذي بلوره حسن البودراري في دراسته حول مولاي عبد الله الوزاني[7] تعبر بعمق على هذا الدور الإحيائي والمعمر، الذي يقوم به الولي، والمتمثل في دفع المتوحش وتحويل الموت إلى حياة. إن النصوص التي تروي حياة الولي مولاي عبد الله الوزاني مؤسس المدينة/الزاوية وزان حرسها الله، تبرز "العدم والفوضى الأصليين اللذين واجههما الولي، ووضع قدومه حدا لهما[8]. إن الولي بدفعه لحدود "القفر" يبني النظام الاجتماعي ويؤسس المدينة.

بهذه العدة المنهجية، وبنفس أنثربولوجي اقتحمت مجال أبي يعزى يلنور في زيارتين؛ الأولى كانت زمن الوباء مع رفيقي محمد بناني، كانت بمثابة قراءة عامة للمجال واستئناس بأهله و بفضائه المقدس؛ والثانية منذ شهور قليلة رافقني فيها الفاضل محمد بناني، وساندنا في عملنا الميداني فاضلان من أبناء البلدة هما عصام أبو الحسن وأحمد الدراوي، وقد أوصاهما خيرا بنا الفاضل سيدي أحمد الناهي المسكيني ذو الصلة الوثيقة بالشرفاء البوعزاويين والعارف بتاريخهم وأحوالهم، الذي ما فتأ يدعمنا في مشاريعنا العلمية في بني مسكين مشاركة وحضورا، وفي مناطق أخرى توصية وإرشادا، فلهم مني جميعا أسمى عبارات الشكر والتقدير والمودة الخالصة... حمأ

أبدأ بالتساؤل قائلا هل يمكن اعتبار الشيخ أبي يعزى يلنور، وفق خطاطة البيئة والقداسة، نموذجا للولي الواعي بأهمية المعرفة الطبيعية في بعديها البيئي والمقدس، وما يربط بين البعدين من علاقة جدلية تظهر تجلياتها في أفق العمران، هو هنا عمران بدوي لا شك غير أنه يحمل في طياته عناصر جذب خارقة، جعلت الكثير من علماء وصلحاء الحواضر يتهافتون على زيارة الشيخ في حرمه الصوفي في جبل إيروجان... فالرجل أثار انتباه كبار الصوفية الذين عبروا عن تقدير كبير لشخصيته وعلو همته كابن عربي الحاتمي (ت1241 م) الذي اعتبره في فتوحاته المكية واحدا من الشيوخ الكبار، ووصفه بانه موسوي الإرث، كُسي وجهه بنور كما كُسي وجه موسى كليم الله من قبل...

يذكر أبو القاسم الصومعي في "المعزى" أن أبا يعزى لقي أبا شعيب السارية وخدمه وأخذ عنه طريق القوم، كما لقي الإمام أبي عبد الله أمغار وأبي موسى عيسى إيغور، ونستفيد من " المعزى" عن تلاميذ أبي يعزى أن أكبرهم قدرا وأفخمهم أمرا الشيخ العارف بالله الصديق الأكبر أبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري (أبو مدين الغوث) أصيل اشبيلية دفين العباد بتلمسان؛ وتنسب الذاكرة الجماعية لأهل مولاي بوعزة بيتا من حجر آيل للسقوط لهذا الشيخ الصوفي الكبير الذي شد الرحال لمنطقة تاغيا لزيارة شيخه أبي يعزى والمقام عنده لمدة، وهو القائل : رأيت أخبار الصالحين من زمن أويس القرني إلى زماننا هذا، فما رأيت أعجب من أخبار أبي يعزى؛ والحال أن هذا المعمار الرمزي، رغم الخراب الذي أصابه، يحتاج إلى إعادة ترميم بنفس الأحجار التي ما تزال بجواره، ولوحة تذكارية تعرف بالشيخ الغوث وسياق زيارته لأبي يعزى كفيلة ببعث روح جديدة في المكان الذي اعتبر في لحظة من لحظات الزمن المقدس المغربي مجال لقاء كبار صوفية العصر.. وسيكون رائعا لو نقشت الأبيات الشعرية الملهمة التي قالها أبو مدين بقرب الخلوة، والتي مطلعها:

ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا هم السلاطين والسادات والأمرا

الأثر الذي يعتبر خلوة للعارف أبي مدين الغوث، والقيام بترميمه بمواد محلية سيكون لها أثر في المستقبل الثقافي للبلدة

في كتابه الشيخ والجبل: في سيرة بعض الزمن، ما ظهر منه وما بطن، يقول الفاضل الدكتور شعيب حليفي: "إن حياة أبي يعزى هي قطعة من التاريخ الاجتماعي والشعبي المنسي؛ وهو الذي كان سائحا وحيدا لمدة تدنو من ثلاث وخمسين سنة، ثم خديما ومرافقا (لأبي شعيب السارية دفين آزمور) وهو مجهول بلا اسم وبلا معرفة عرفانية أو لغة عربية أو مستقَر.. وهي مرحلة الكمون في باطن الهوامش المعلقة بأسرار على حافة الكشف. ثم تأتي مرحلة الخروج إلى العالم الظاهر، حينما استقر وأعلن عن وجوده بما أذيع عنه من كرامات ومداواة، لتأتي مرحلة الحج إليه من طرف صلحاء وعلماء من فاس وسبتة وغيرهما، ثم من طرف عامة المجتمع"...

لقد رسم مسار التجربة الصوفية والإنسانية لأبي يعزى يلنور منذ ولادته حوالي 442ه في أسرة أمازيغية تمارس الرعي وتربية الماشية، وقد صار هو نفسه راعيا لابسا برنسا أسودا وعلى رأسه شاشية من عزف، وآكلا من خشاش الأرض بما يفرض ذلك من معرفة النبات وخصائصه البيئية والاستعمالية.

بعض الأدوات التي تنسب لزمن أبي يعزى، وعلى الرغم من صعوبة نسبتها إلى عصر الشيخ إلا أن بعدها الرمزي حاضر،

ويمكن أن تشكل نواة لمتحف محلي يتطور مع الزمن إذا توفرت الشروط الذاتية والموضوعية لذلك

وقد ذكر من ترجموا أبي يعزى يلنور كراماته ومناقبه منهم ابن الزيات صاحب "التشوف" والتميمي صاحب "المستفاد" و العزفي في "دعامة اليقين" وأحمد الصومعي في "المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى" منها انفعال الطبيعة له وإبراؤه الأمراض العضوية والنفسية، وتوقير الوحوش الضارية له.. لكن أحمد التوفيق يعلق تعليقا أنثربولوجيا على كرامات أبي يعزى في مقاله "التاريخ وأدب المناقب من خلال مناقب أبي يعزى(ضمن كتاب التاريخ وأدب المناقب: منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي 1989)بقوله: "إن مغزى الكرامات ومعناها موضوع مباحث الرموز والدلالات، ولكن أثر إشاعة أخبارها جانب مهم من التاريخ، فالعناصر الموظفة في بناء كرامات أبي يعزى، ما عدا الجن، عناصر محسوسة تاريخية، وشهرته التي بنيت على تلك الكرامات واقع تاريخي، ومشيخة أبي يعزى حلقة أساسية في التاريخ الديني-الاجتماعي- السياسي للمغرب، ولا يتصور إنكار دور الكرامة في صنعه"..

رمزية أخرى، نتلمسها في شهادات بعض من زاروا المنطقة، من شأنها ان تلهم مشاريع إصلاحية وإنمائية منها شهادة الحسن الوزان في القرن 16م؛ الذي يقول فيها عن تاغيا: أن" بردها قارس، وأراضيها الزراعية هزيلة ووعرة، والغابات الرائعة المحيطة بها عرين الأسود كاشرة، لا ينبت القمح بهذه البلاد إلا قليلا، لكن يكثر فيها الماعز والعسل؛ ويصفها مارمول كاربخال خلال نفس القرن 16م بأنها غنية بالشمع والعسل بمقدار يغني السكان، دورها مبنية بالطين أو الحجر الجاف..

ألا يمكن أن تعود تربية النحل إلى ما كانت عليه من قبل، فغياب النحل يعني غياب كثير من العلم والصلاح، كما يعني خلخلة للتوازنات البيئية وإفقارا للتنوع البيولوجي الذي ساد في عهد الشيخ أبي يعزى، المولع بمعرفة النبات وخواصه.. ألا يمكن التفكير في مشروع تشجير للبلدة المباركة أقترح أن يكون أساسه شجر الخروب الصبور المنتج المنعش للأجواء والمغذي للنحل، و إنني أتخيل مولاي بوعزة وقد صار الخروب يليه الزيتون علامة عليها، والنحل يسلك سبل ربه ذللا، يأكل مما يعرش أهل البلدة ليخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس، في استحضار للبعد الرمزي الاستشفائي الذي عرف به الولي الكبير المؤسس لعمران البلدة بفضل من الله.. فلنعتبر هذه الرمزية ″أسطورة مؤسسة″ للإسهام في ازدهار التنوع البيولوجي، وعودة النحل وعودة الثمار وعودة الحياة....

يؤكد ابن زيدان في "المنزع اللطيف" تجديد المولى إسماعيل للحرم البوعزاوي عندما قال " من ذلك ضريح الشيخ أبي يعزى ببلاد زيان، وكان بناؤه لهذا الضريح عام اثنين ومائة وألف حسبما وقفت على ذلك في بعض التقاييد الموثوق بصحتها، وأمانة كاتبها، ثم قرأت في مدد التأييد التصريح بذلك"؛ وتؤكد المعاينة الميدانية ذلك من خلال الشريط الكتابي المنقوش على الزليج بخط الثلث المغربي، داخل قبة الضريح نقرأ فيه "وكان بناء هذه القبة المباركة بتاريخ رمضان المعظم عام اثنين ومائة وألف"، أي سنة 1691م..

نموذج للآجر الأصلي الذي بني به الضريح في عهد المولى إسماعيل

قبة ضريح أبي يعزى التي تعود للعهد الإسماعيلي، جمالها رهيب، وهي تسهم في التاريخ الفني العام للمغرب من قلب البادية/"الهامش"

فلننطلق من مجموعة من الأحداث التاريخية بحمولتها الرمزية، لاستشراف مستقبل هذه البلدة المباركة؛ ولنبدأ بكون مولاي بوعزة قبلة دائمة لأهل العلم والصلاح، بدءا بالغوث أبي مدين وصولا إلى محمد بن الطيب البوعزاوي[9] مرورا بالحسن اليوسي وغيرهم كثير كالشيخ زروق والإمام عبد الواحد الونشريسي، وأبو القاسم بن سعيد، صاحب الفهرسة الشهيرة، وأحمد بن عبد القادر القادري والأستاذ الرئيس سيدي محمد الفاسي رحمهم الله؛ وإنما أكدت على هؤلاء الثلاثة لعمق الدلالات التي تحيل عليها، فأبو مدين عالم موسوعي يمثل روحنا في بعدها الأندلسي، وهذا بعد لا ينضب إذا أحسن استلهامه وتمثله، والثاني الممثل لأبي يعزى نسبا وصلاحا والمميز بعلمه الغزير ومقاومته الباسلة للمستعمر، ولا ننسى مناظرته الشهيرة مع العلامة عبد الحي الكتاني، بحضور السلطان مولاي عبد العزيز والشيخ ماء العينين، والتي أبرز فيها محمد بن الطيب البوعزاوي قدرة فائقة في مجال الفكر الإسلامي والأدب العالي وعلم الكلام، ثم أنه بشخصيته الملهمة هذه، سينبري إلى تجديد أجزاء من الحرم البوعزاوي بتاغيا سنة1881م.، المدرسة القرآنية والضريح، وبهو بقبة بديعة؛ والزائر للحرم اليوم يدرك البعد المعماري والفني الذي أضافه هذا الفاضل لضريح جده.. أما صاحبنا اليوسي، فرمزية استحضاره في هذا المقام تحيل إلى غزارة العلم والكياسة في السياسة، وهو الذي ملأ الدنيا أدبا وفقها ومحاضرات، في فاس وفي زاوية الدلاء وفي أرجاء الوطن، وهو الذي قال فيه الرحالة أبو سالم العياشي :

من فاته الحسن البصري يدركه فليصحب الحسن اليوسي يكفيه...

أليس من اليسير إطلاق أسماء هؤلاء الفضلاء على ساحات ودروب البلدة، حتى يربط الماضي بالحاضر بخيط رفيع بفضل من الله؛ ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا..

منبر المسجد الأعظم، تحفة من زمن تأسيس المسجد الأعظم في العصر الإسماعيلي

حائط ببهو الضريح يبرز وجود الزليج الفاسي، وهو رمز من رموز ارتباط الحرم البوعزاوي بحاضرة فاس روحيا وحضاريا

المسجد الأول الذي شيد زمن المولى الرشيد العلوي

لوحة خشبية ببهو الضريح نقشت بخط الثلث المغربي، زخرفت بزخرفة نباتية بديعة متعددة الألوان، تبرز سند مشيخة أبي يعزى إلى أنس بن مالك، وهي قطعة يمكن أن تحضر في متحف محلي تحقيقه ليس عسيرا

قبة بديعة في البهو الذي أضافه محمد بن الطيب البوعزاوي للضريح، ومنه نستشف المقاصد العمرانية الكبرى لهذا العالم المجاهد

شرائط خطية مقشورة على الزليج بقاعة الضريح، كتبت بخط الثلث المغربي، تعدد مناقب الشيخ ومسيرته الصوفية، وجمالها يحيل إلى الفنون الزخرفية التي عرفت أوجها خلال العصر المريني، ثم العصر السعدي وصولا إلى العصر العلوي الذي لخص فنه المعماري مجمل المراحل السابقة

جانب من الفن الزخرفي المغربي الأصيل في الباب الأثري لضريح أبي يعزى، تشعر وكأنك في إحدى العواصم الإسلامية المغربية الكبرى، واستثمار هذه الأبعاد الرمزية شديد الأهمية في التجديد الثقافي

صومعة المسجد الأعظم بالزاوية بشكلها المعماري المتفرد

لابد أيضا من الوقوف عند رمزية الجبل، فالناظر إلى الحرم البوعزاوي معلقا في جبل إيروجان يستحضر لا محالة المدن الزوايا التي حفل بها تاريخ المغرب العمراني، كتعبير عن استقرار أهل العلم والصلاح في مناطق جبلية وأخرى قاحلة من اجل تفعيل التجربة الروحية الصوفية في مشروع عمراني... لابد من استحضار مولاي ادريس زرهون ووزان وشفشاون والزاوية الدلائية والزاوية الحنصالية وزاوية سيدي محمد بن عبد الرحمن الدرعي وزاوية تناغملت وغيرهما، بكل حمولتها الدينية والأخلاقية والعمرانية؛ هذا يجعل حاضر الزاوية مشدودا إلى ماضيها التأسيسي، بصفائه وعزيمة أجياله المؤسسة، لأنه بهذه الروح وحدها يمكن تجديد المشروع البوعزاوي عمرانيا وبيئيا وأخلاقيا وإنسانيا...

الحرم البوعزاوي معلقا في جبل إيروجان بتاغيا

وإن رمزية علاج أبي يعزى للأمراض والعلل العضوية والنفسية، جديرة بأن تفضي إلى نشر الوعي بالصحة العامة واستعادة المعرفة الطبية التي كانت مرتبطة بالطبيعة، وسيكون رائعا لو يقوم أحد الباحثين أو أكثر بالتنقيب على طرق العلاج التاريخية المحلية، وجرد المواد الطبيعية التي كانت تستعمل في العلاجات المختلفة، باعتبارها تراثا طبيعيا وثقافيا في آن واحد.

بقي أن أشير إلى تعلق أهل الشاوية بالشيخ أبي يعزى بعد أن غادر بلادهم بعد أن لزم لمدة شيخه أبي شعيب السارية، ولهذا الأمر رمزية كبرى تتمثل في البعد التواصلي والثقافي والإنساني المشمول في السياحة الدينية التي تعرفها منطقة تاغيا وما يرتبط بذلك من نظام قيم... ولعل تجديد العلامة محمد بن الطيب البوعزاوي لحرم جده أبي يعزى جاء ليعزز هذه الصلات، وإن الحث على استحضار عمق العلاقة بين أهل الشاوية والحرم البوعزاوي بتوسط العلم والصلاح ومقاومة الاستعمار، المجسدين في مشروع محمد بن الطيب البوعزاوي الإصلاحي رهين بفتح آفاق جديدة في مجال العلم والتربية والعمران؛ وهو صاحب الدعاء الشهير المعروف بالسيف، الذي من المفروض أن ينقش بجنبات البهو الذي أضافه للضريح تذكارا وعرفانا و مطلعه :

يا رسول الإله يا بحر الوفا بجاهك العفو فيما قد سلفا

ومن المفيد أن نستحضر هنا ما عبر عنه أحد الحاضرين لمناظرة الشيخ البوعزاوي للشيخ الكتاني، بحضور مولاي عبد العزيز والشيخ ماء العينين، عندما عاين كفاءة وتمكن محمد بن الطيب البوعزاوي في فنون العلم بقوله : "هاك النواور من الدواور".. في إشارة إلى قدرة البادية على إنتاج علمي يضاهي ما يتنج في الحواضر العلمية الشهيرة.

وهذه مسألة تحتاج إلى عمق تفكير وتفعيل، لأن من مداخل إبراز حضور البادية في المشهد الثقافي الوطني هو استعادة التفوق العلمي الذي ميزها على مدى تاريخ طويل، وهذا كفيل بزعزعة الاعتقاد السائد بأن البوادي لا تصلح إلا للإنتاج الزراعي وتربية الماشية، على نبل هذه الممارسات الحيوية... ومن غير الاستناد إلى التاريخ ورمزياته لن نتمكن من تأسيس مشاريع علمية وثقافية في البوادي المغربية، ولا بد هنا أن أنوه بالمجهود الكبير الذي يقوم به الدكتور الفاضل، المهووس بالهوامش، شعيب حليفي من إشراك البوادي في العمل الثقافي الجاد والهادف الذي يضطلع به، كثر الله من أمثاله..

خلوة قرب المطامير/ الأفران تقول الرواية الشفوية أنها كانت خلوة للشيخ أبي يعزى

مطامير قد تكون اتخذت كأفران لطهي الآجر الذي استعمل في بناء الضريح في العهد الإسماعيلي، ونظرا لغياب إشارات تاريخية يبقى هذا الأمر افتراضيا إلى حين ظهور قرائن علمية تسنده، وإنما أثبتناه لإثارة الانتباه إلى هذه الآثار المنسية في مجال أبي يعزى

البيلة الرخامية الأصلية التي كانت في بهو الضريح، وهي الآن مهملة في البناية التي كانت مدرسة قرآنية، وهي أيضا مرشحة لأن تعرض في متحف محلي مستقبلي؛ من يدري؟

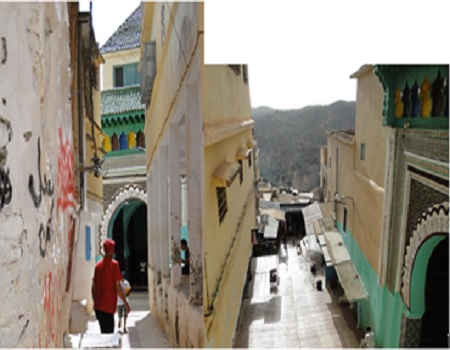

البلدة القديمة لمولاي بوعزة في انتظار هبة محلية لإنقاذها من الاندثار

جانب من أزقة الحرم البوعزاوي المؤدية إلى الضريح

إن إعلان الوجود الذي عبر عنه شعيب حليفي، نقرأ بعض تجلياته الروحية والبيئية والعمرانية في قول الفاضل الأستاذ أحمد التوفيق في دراسته ال: "فأي بركان هذا الذي تفجر في جبل إيروجان؟ ظاهرة عظمى تشرح بتدبرها غوامض قاموس بأكمله: ما الفناء عن الشهوات وما الغياب عن الذات وما الرؤيا وما التجلي، وكيف يمحق الخلق بحضور الخالق، وكيف تذوب الطبيعة في همة الإنسان. ألم ينهر أبو يعزى زائرا سوسيا جاء وبيده قصبة من بلده وأمره بردها إلى منبتها؟ فلكأنه يسمع أنينها! ففي أي ظرف تاريخي يظهر حماة هذا الرأي الذي نسميه اليوم بالبيئة؟

وإذا عرفنا أن دار الشيخ كانت تحيط بها مساحة تحوي أشجار متعددة من التين والعنب والرمان وبورقيبة/الإجاص وغيرها من أشجار الفواكه[10]. أدركنا أهمية التفكير الجدي في غرس بستان للأشجار المثمرة التي تؤكد النصوص وجودها زمن الشيخ أبي يعزى، في مكان يختار لها، وما أكثر الأرض الخلاء اليوم في البلدة؛ مشروع يتعهد من طرف ذوي العناية بالشؤون السياسية والتربوية والثقافية يشرك فيه تلاميذ المدارس، وحبذا لو تنجز الحديقة/الحلم وفق نموذج الحدائق الأندلسية تخليدا لذكرى مقام أبي مدين الغوث الإشبيلي في البلدة ناهلا من روحانية المكان، ولنسم الحديقة المباركة بستان أبي يعزى، هكذا نربط الأمور ببعضها بشكل رمزي، ولن تكون لهذا البعد الرمزي أي قيمة تذكر لو لم يتحول إلى مشروع عملي، وهل الرمزيات تُبنى إلا لتنظيم العالم وحل مشكلات المجتمع والناس؟...

هذا هو أبو يعزى، وهذا منهجه، وهذا تجلي فنائه الروحي في ظهور مادي ورمزي ملأ الدنيا بنور العرفان لصالح الإنسان من أجل العمران؛ رحم الله أبا يعزى، وقيض لهذه البلدة المباركة من ينهض بعمرانها ويصلح أحوالها..

[1] نشر في جريدة ميثاق الرابطة التابعة للرابطة المحمدية للعلماء، يوم 4 ماي1 202

[2] جمال بامي، العمران الصوفي بين الأسطورة والتاريخ، مجلة أمل ،ﻉ 41،2013،ص16 -28

[3] Zakaria Rhani, Jamal Bammi et Mohammed Mouhiddine. Sainteté et écologie au Maroc: approche anthropologique. Revue de Géographie du Maroc. N°1-2, volume 25, janvier 2009. p.207

[4] Mercier. 1959. Dictionnaire français-arabe. Rabat- Tanger. La Porte Eurafrique.

[5] Pascon P. 1970, Théorie générale de la distribution des eaux et de l’occupation des terres dans le Haouz de Marrakech. Revue de Géographie du Maroc, 18, p 3-19. Pascon P. 1983 le Haouz de Marrakech T (I). Rabat-Paris. CNRS.

[6] Zakaria Rhani, Jamal Bammi et Mohammed Mouhiddine. Sainteté et écologie au Maroc: approche anthropologique. Revue de Géographie du Maroc.. N°1-2, volume 25, janvier 2009. p.207.

[7] ELBOUDRARI HASSAN. Quand les saints font les villes, lecture anthropologique de la pratique sociale d’un saint marocain du XVIIème siècle. Annales ESC. mai-juin. 1985, N°3.

[8] ELBOUDRARI HASSAN. Op.cit, p 495.

[9] المتوفى سنة 1914، دفين زاويته بمحروسة مراكش .

[10] لحسن المحمدي الوعزاوي: كتاب المعزة فيما ميز بلدة تاغية من مزارات وكرامات مولاي بوعزة، 2015، ص 79.