الإمام العز بن عبد السلام

هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي، المغربي أصلا، الدمشقي مولدا، ثم المصري دارا ووفاة، والشافعي مذهبا[1]. يكنى بأبي محمد، ولقب بعدة ألقاب، منها: عز الدين، ومنها شيخ الإسلام، وشاع بين الناس بالإمام العز، ومنها: سلطان العلماء، لقبه به تلميذه: ابن دقيق العيد[2]. مكان ولادته بدمشق، واختلف في تحديد سنتها بين سنة: سبع وسبعين وخمسمائة، وثمان وسبعين وخمسمائة ﻫ.

وقد نشأ في دمشق، وقضى فيها أكثر من ستين عاما، ثم رحل إلى مصر، فأمضى فيها بقية حياته.

وقد توفي، رحمه الله، بعد عمر مديد ناهز ثلاثة وثمانين عاما قضاها في الجهاد في سبيل الله ونصرة الإسلام ونشر دعوته يوم السبت في التاسع من جمادى الأولى، وقيل: يوم الأحد في العاشر منها، وقيل في الحادي عشر سنة ستين وستمائة للهجرة، ودفن من الغد في سفح المقطم، وكان درسه الذي ألقاه على الناس تفسير قول الله عز وجل: ﴿الله نور السماوات والاَرض﴾ وصلى عليه خلق كثير، ومنهم: السلطان الظاهر بيبرس، وصلى عليه يوم الجمعة الموالي صلاة الغائب خلق كبير في جل البلاد الإسلامية في جميع ديار مصر، وبمكة المكرمة وبلاد اليمن والشام.

الإمام العز والحالة العلمية

لقد عرفت هذه الحالة العلمية في عصر الإمام أنشطة علمية مزدهرة، رغم ما عرفه عصره من الاضطرابات السياسية والفتن الداخلية والحروب الخارجية، وعلى رأسها حرب التتار الذي عاث في الأرض فسادا كبيرا، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ما كان بين الحكام من النزاعات المسلحة، حيث أدت إلى حرص كل واحد منهم على استمالة عدد ممكن من العلماء، ليقفوا إلى جانبه، وليسندوا ظهره أمام خصومه، بتنشيط الحركة العلمية في منطقة نفوذه وتشييد المدارس والمكتبات والمساجد، فيكسبوا بذلك رضا الناس، ويضمنوا تأييدهم والمحافظة على ملكهم، وكل هذا لعب دورا فعالا في إنعاش الحياة العلمية وازدهارها.

أما عن دور الإمام العلمي في هذه المرحلة فقد عرف ببراعته في علمي التفسير والحديث، وكان أول من ألقى درسا في التفسير بمصر، كما عد من الحفاظ للحديث النبوي الشريف، وله سماع كثير عالي الإسناد، وتعلم الفقه والأصول والعربية واختلاف أقوال الناس ومآخذهم، بالإضافة إلى ذلك كان على اطلاع واسع بحقائق الشريعة وغوامضها، كما كان عارفا بمقاصدها، فبقي يتنقل بين العلماء، حيث انتقلت إليه الرئاسة، وصار شيخ الدنيا، فكان يفتي في المذاهب الأربعة، وبلا منازع حتى لقب بسلطان العلماء.

ومن شيوخه: جمال الدين الحرستاني، وفخر الدين بن عساكر، وسيف الدين الآمدي، والقاسم بن عساكر وعبد اللطيف بن شيخ الشيوخ...وغيرهم كثير.

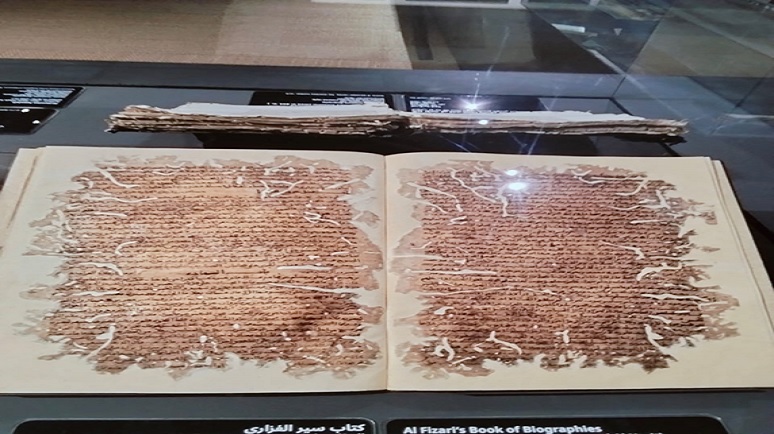

أما عن مؤلفاته فهي كثيرة تربو على الثلاثين مؤلفا؛ بين المخطوط والمطبوع وما تحت الطبع.

وكان اعتماده في مؤلفاته على الكتاب والسنة، حرصا منه، رحمه الله، على التلقي من النبع الصافي، وقلما يعتمد على آراء من سبقه من العلماء، اعتدادا على ملكته العلمية المستقلة التي بلغ بها رتبة الاجتهاد، وتحرره من قيود المذهبية الضيقة، حيث قيل عنه في آخر حياته: إنه كان لا يتقيد بالمذهب في فتاويه، بل كان يفتي بما أداه إليه اجتهاده.

وقد تميزت مؤلفات الإمام العز بالطابع العلمي والتعليقات الدقيقة على النصوص والنظرات العميقة فيها، استوحاها الإمام من مقاصد الشريعة وأهدافها النبيلة، التي بلغ فيها شأوا بعيدا لم يبلغه أحد قبله ولا بعده، حيث أفرد لها كتابه: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" الذي أسهب فيه عن هذه المقاصد طويلا، بعد أن حصرها في مقصد واحد، وهو جلب المصالح ودرء المفاسد، واعتبر الشريعة كلها مصالح، بالنظر إلى وظيفتها في جلب المصالح ودرء المفاسد، ثم قسم هذه المصالح والمفاسد تقسيمات عدة، باعتبارات مختلفة، وهو ما جعلني أعتقد أنه لم يسبق إليها؛ إذ أتى فيهما بما لم يأت به غيره ممن تحدثوا عنهما تقسيما وتمثيلا.

وخلاصة القول؛ فقد قسم الإمام العز المصالح إلى عدة أقسام من حيث جلبها: باعتبار رتبها، وباعتبارات مختلفة: باعتبار حكم تحصيلها، وباعتبار كمالها، وباعتبار الثواب والعقاب، وباعتبار توقع حصولها، وباعتبار معرفتها، وباعتبار قصورها وتعديتها، وباعتبار تعلقها بعموم الأمة أو أفرادها، كما فعل الشيء ذاته في تقسيمه للمفاسد إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، من حيث درؤها. إلى غير ذلك مما يطول الحديث عنه..

وقد تولى قضاء مصر فعرف في قضائه بالعدل بين الناس، والصرامة في تطبيق أحكام الشريعة، وكان يقول رحمه الله: قد أمرنا الله، نحن العلماء، بالجهاد في نصرة دينه، إلا أن سلاح العالم علمه ولسانه، فكما لا يجوز للملوك إغماد أسلحتهم عن الملحدين والمشركين، لا يجوز للعلماء إغماد ألسنتهم عن الزائغين والمبتدعين[3].

وعلى العموم فقد كان ومضة من ومضات النور، تضيء الطريق للمدلجين التائهين في دياجير الظلام، وسوطا من سياط الحق، يلهب الله به ظهور المستكبرين والمتجبرين والظالمين.

الإمام العز والحالة السياسية

لقد ابتدأت هذه المرحلة بتأسيس الدولة الأيوبية من القائد المظفر صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب بن شادي ابن مروان الكردي، وبعد وفاته، رحمه الله، انفرد كل واحد من أبنائه وإخوانه، بحكم البلاد التي كان واليا عليها، ثم دب الطمع والاختلاف بين هؤلاء الأبناء والأعمام، وماتت مشاعرهم، حتى بلغ الأمر ببعضهم أن تحالف مع الصليبين، ويستعين بهم على إخوانه من الأمراء المسلمين، بسبب ضعف الوازع الديني عندهم وانهيار معنويات المسلمين، وهو ما كان سببا في ذهاب دولتهم، حيث انقض عليها ملوك بني أيوب، وانتزعوا الملك منهم، فاتفقوا على تولية امرأة الحكم عليهم، وتدعى شجرة الدر، وأشركوا معها في إدارة الحكم الأمير أيبك التركماني.

هذا وقد شهدت حياة العز الهجمة الشرسة من التتار، حيث عاثوا في الأرض فسادا كبيرا، وسفكوا دماء غزيرة، وأتلفوا الكتب، فقيض الله لهم الأمير قطز الذي تلقب بالملك المظفر، وتصدى لهم مستعينا في ذلك، بعد الله سبحانه، بالعلماء، فانتصر عليهم انتصارا عظيما في معركة عين جالوت، وقد كان للإمام العز فيها النصيب الأوفر والبلاء الحسن، وذلك في رمضان سنة: ثماني وخمسين وستمئةﻫ. وكان معروفا بمواقفه الشجاعة الصلبة منها: على سبيل المثال موقفه الصارم مع السلطان الملك المظفر قطز، لما استشاره على المسير لمحاربة التتار، وقد دهموا البلاد والعباد، وضاقت يده من النفقة قائلا: "إن المال في خزانتي قليل، وأنا أريد أن أقترض من أموال التجار"، فأجابه الشيخ قائلا: "إذا أحضرت ما عندك وعند حريمك، وأحضر الأمراء ما عندهم من الحلي الحرام اتخاذه، وضربته سكة ونقدا، وفرقت في الجيش، ولم يقم بكفايتهم، ذلك الوقت أطلب القرض، وأما قبل ذلك فلا، فأحضر السلطان والعسكر كلهم ما عندهم من ذلك بين يدي الشيخ"، فتم له ما أراد رحمه الله على صدقه وإخلاصه وشجاعته النادرة.

ومنها: موقفه الصلب من حاكم دمشق الصالح إسماعيل بن العادل، بإنكاره عليه تحالفه مع الصليبيين، وتسليمه لهم بعض حصون المسلمين[4].

وقد أثر عنه، رضي الله عنه، أنه كان يقول في حق العلماء: "ينبغي لكل عالم إذا أذل الحق وأخمل الصواب أن يبذل جهده في نصرهما، وأن يجعل نفسه بالذل والخمول أولى منهما، وإن عز الحق وظهر الصواب أن يستظل بظلهما، وأن يكتفي باليسير من رشاش غيرهما[5]، إلى غير ذلك مما لا يتسع له المقام.

تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية

فإني أقتصر على ذكر تعريف الإمام العز لها باعتباره أشمل وأكمل من غيرها، حيث قال فيه رحمه الله: "اعلم أن الله سبحانه لم يشرع حكما من أحكامه إلا لمصلحة عاجلة أو آجلة، أو عاجلة وآجلة تفضلا منه على عباده؛ إذ لا حق لأحد منهم عليه، ولو شرع الأحكام كلها خلية عن المصالح لكان قسطا منه وعدلا، كما كان شرعها للمصالح إحسانا منه وفضلا[6]."

وقد حصر الإمام المقاصد العامة في مقصد واحد، وهو جلب المصالح، ودرء المفاسد، وأدرج فيه بقية المقاصد، كمراعاة التخفيف، ورفع الحرج عن الناس، وإقامة العدل بينهم، حيث قال: "ومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها[7]."

ثم قال: "والشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد، أو تجلب مصالح[8]."

أما بماذا تعرف المقاصد وما هي طرقها؟ فإنها تعرف بالتالي:

- النص الصريح على التعليل في الكتاب والسنة.

- استقراء تصرفات الشارع، وهو نوعان:

الأول: استقراء الأحكام الشرعية التي عرفت عللها بطريق مسالك العلة، دون نص صريح عليها.

الثاني: استقراء أدلة أحكام اشتركت في غاية واحدة وباعث واحد.

- استقراء الأحكام الشرعية التي عرفت عللها بطريق مسالك العلة، دون نص صريح عليها.

- الاهتداء بالصحابة في فهمهم لأحكام الكتاب والسنة.

أما آليات تحصيل المقاصد الشرعية وطرق إثباتها فهي: العقل والفطرة والتجربة، يقول العز عن دور العقل: "ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل، وذلك في معظم الشرائع؛ إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع، أن تحصيل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، واتفق الحكماء على ذلك[9]."

ثم يقول في موضع آخر: "وأما مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها فلا تعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع، وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال الصحيح. وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات، فإن خفي شيء منها طلب من أدلته.

ومن أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد: راجحهما ومرجوحهما فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به، ثم يبني عليه الأحكام، فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا ما تعبد الله به عباده، ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته، وبذلك يعرف حسن الأفعال وقبحها، مع أن الله، عز وجل، لا يجب عليه جلب مصالح الحسن، ولا درء مفاسد القبيح، كما لا يجب عليه خلق ولا رزق ولا تكليف ولا إثابة ولا عقوبة، وإنما يجلب مصالح الحسن، ويدرأ مفاسد القبيح طولا منه على عباده وتفضلا، إذ لا حجر لأحد عليه[10]."

ثم يؤكد هذا المعنى في موضع آخر، فيقول: "ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها، وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص، فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك[11]."

ثم أكد كل ما سبق، ولخصه بعبارة جد وجيزة في كتابه الفوائد فقال: "ولا تعرف مصالح الآخرة ومفاسدها إلا بالشرع، وتعرف مصالح الدنيا ومفاسدها بالتجارب والعادات[12]."

علاقة المقاصد بأصول الفقه

اختلف الفقهاء في هذه العلاقة بين المقاصد الشرعية وأصول الفقه، فمنهم من رأى أن كلا منهما يعتبر فنا مستقلا عن الآخر قائما بذاته واسمه وحده وموضوعه وثمرته ومبادئه.

وقد تزعم ابن عاشور هذا الرأي، ودعا إلى ترك علم أصول الفقه مستقلا على حاله، تستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية، كما يبقى علم المقاصد الشرعية علما مستقلا بذاته وموضوعه وأهدافه، إلا أن هذا الرأي لم يلق آذانا مصغية، حيث إن الرأي الغالب هو الذي يرى أن مقاصد الشريعة جزء من أصول الفقه، وركن من أركانه ومن أصحابه: الإمام الشاطبي[13] الذي قسم كتابه: (الموافقات) إلى خمسة أقسام، وخص القسم الثالث منها للمقاصد الشرعية في الشريعة، ومنهم أيضا عبد الوهاب خلاف ومحمد أبو زهرة.

وهو ما جعل كل باحث في مقاصد الشريعة يعتقد جازما أن الأصوليين القدامى لم يفردوا بالتأليف والتصنيف أو حتى بالتبويب مقاصد الشريعة، وإنما كان تناولهم لها من حيث ما يتعلق بشروط اعتبارها في ضبط الاجتهاد في مباحث أصولية مختلفة؛ "كمبحث المصلحة المرسلة، ومبحث الاجتهاد فيما يشترط في المجتهد، ومبحث القياس في مسالك العلة وخاصة منها المناسبة"، فكانت هذه المباحث متناثرة في سياقات الأقوال وثنايا الكلام، عن وسائل ضبط الاستدلال بالخطاب الشرعي، وقد ظل الأمر هكذا على حاله، حتى جاء العز بن عبد السلام في القرن السابع(660ﻫ).

ذلك أن الإمام العز بن عبد السلام انتقل بالمقاصد الشرعية نقلة نوعية عظيمة، وخطا بها خطوة كبيرة إلى الأمام حينما ألف كتابه "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، وهو الكتاب الذي أبدى فيه براعته ببيان المصالح والمفاسد بصورة لم يسبق إليها من لدن السابقين من الفقهاء والأصوليين.

وقد بين فيه، رحمه الله، حقيقة المصالح والمفاسد وتقسيماتهما باعتبار رتبهما والترجيح بينهما، ثم الترجيح بين المصالح نفسها، ثم الترجيح بين المفاسد نفسها أيضا. إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمصالح والمفاسد التي لا توجد مجتمعة في كتاب غيره ممن تقدمه من العلماء، وهو ما جعل كتابه "القواعد" رائدا في هذا الموضوع ومصدرا رئيسا من مصادره، حيث إن من جاء بعده وكتب في المصلحة يعتبر مدينا للعز بلا ريب، ومنهم الإمام الشاطبي فقد ضمن كتابه "الموافقات" كثيرا مما ذكره العز بن عبد السلام وتلميذه القرافي، عندما تناول المقاصد بالبيان والتحرير فقد تناولها من خلال المصالح؛ إذ لا فرق بينهما من حيث المعنى والمضمون إلا أن بينهما فرقا من حيث المرجعية؛ إذ بينما نرى المقاصد ترجع إلى الخالق المشرع، نجد المصالح تعود إلى المخلوق المكلف بالتزام الشريعة وتنفيذها، فحيثما أطلقت المقاصد فالنظر يتجه إلى الخالق المشرع، وإلى سمو شريعته التي أودع فيها من التشريعات ما يضمن للخلق سعادة الدارين، راميا بذلك إلى تحقيق مصالحهم في المعاش والمعاد، وحيثما أطلقت المصالح فالالتفات يكون إلى جانب الخلق، وما يتحقق لهم من المنافع المادية والمعنوية، الدنيوية والأخروية.

كما يمكن التمييز بين المصالح والمقاصد، بأن المصلحة هي الصفة العملية التطبيقية للمقصد، والمقصد هو الصفة المعنوية الكلية المعتقدة والمقصودة للشارع، وهو ما يفيد أن المصلحة تستمد شرعية وجودها من المقصد، بينما المقصد يأخذ شكله في واقع الناس بالمصلحة.

أما الذين سبقوه من الفقهاء والأصوليين فلم يكن لديهم اهتمام بعلم المقاصد الشرعية، وهو ما حدا بهم إلى أن يتجنبوا مجرد التعريف لها تعريفا جامعا مانعا، وإن عبروا عنها في محاولة تعريفها بعدة تعبيرات منها:

إنها جلب المصلحة ودرء المفسدة، وإنها المعاني، وإنها الغايات، وإنها الحكم[14]. إلا أن هذه التعبيرات كلها لا تفي بالغرض؛ إذ لا ترقى إلى تعريف جامع مانع، كما رأينا عند الإمام العز في تعريفه السابق.

إلا أن المعاصرين منهم حاولوا تعريفها فجاؤوا بعدة تعريفات منها:

إنها الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من أحكامها[15]. ومنها: إنها القيم العليا التي تكمن وراء الصيغ والنصوص، ويستهدفها التشريع جزئيات وكليات، وهذان تعريفان للمقاصد العامة والجزئية. ومنها: إنها الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة الغراء، وأثبتتها الأحكام الشرعية، وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان[16].

ومنها: إنها الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد[17]. ومنها: إنها الأمور والمعاني السامية، والحكم الخيرة، والقيم والمثل العليا التي ابتغى الشارع تحقيقها، والوصول إليها من النصوص التي وردت عنه، أو الأحكام التي شرعها لعباده[18].

وهذه التعريفات هي تعريفات للأنواع الثلاثة من المقاصد العامة والخاصة والجزئية.

ومنها: إنها: المعاني والأهداف الملحوظة للشارع في جميع أحكامه أو معظمها، أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها[19]. ومنه: إنها: المعاني والحكم الملحوظة في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة[20].

وأخيرا فإن مقاصد الشريعة هي الغايات التي ترمي إليها كل الأحكام الشرعية أو معظمها، ولا تختص بحكم دون حكم، وتدعو لتخفيفها والمحافظة عليها في كل زمان ومكان.

العلاقة بين الحكمة والمقاصد

تستعمل الحكمة مرادفة تماما لقصد الشارع ومقصوده، فلا فرق بينهما، وإن كان بعض الفقهاء يستعملون لفظ الحكمة أكثر من استعمالهم لفظ المقصد، فالحكمة في اصطلاح المتشرعين هي المقصود من إثبات الحكم أو نفيه، وذلك كالمشقة التي شرع القصر والإفطار لأجلها[21].

العلاقة بين العلة والمقاصد: البحث عن المقاصد هو بحث عن العلل الحقيقية التي هي مقاصد الأحكام، فلا فرق بين العلة والمقاصد عند بعض العلماء كالشاطبي؛ إذ أن شروط العلة هي شروط المقاصد[22].

معنى المصلحة:

- تعريفها عند الأصوليين:

إنهم قد حصروا تعريفهم لها في ثلاثة إطلاقات:

أ. أطلقوها على السبب المؤدي إلى مقصود الشارع، وأطلقوها على نفس المقصود للشارع، كما أطلقوها على اللذات والأفراح. وهذا الإطلاق الثالث هو للإمام العز، حيث قسم المصلحة إلى:

حقيقية وهي: اللذات والأفراح، ومجازية وهي: الأسباب المؤدية إلى اللذات والأفراح[23].

ب. تعريفها عند الإمام العز: فقد عرفها بعدة تعريفات فقال: المصلحة لذة أو سببها، أو فرحة أو سببها[24]، كما عرفها أيضا بالمحبوب والعرف والحسن والخير والنفع والحسنات، لأن المصالح كلها خيور نافعات حسنات، وقد غلب في القرآن الكريم استعمال الحسنات للمصالح[25].

وقد عد الإمام من المصالح الأسباب الموصلة إليها، حتى ولو كانت هذه الأسباب مفاسد فيأمر بها، لا لكونها مفاسد، بل لكونها مؤدية إلى مصالح، فالمفسدة هنا ليست مطلوبة بالقصد الأول، وإنما بالقصد الثاني، ويكون إطلاق المصلحة على أسبابها إطلاقا مجازيا كما ذكر الإمام[26].

ضوابط المصلحة عند الإمام: مما هو معلوم أن المصالح المعتبرة ليست متوقفة على موافقة أهواء الناس الجامحة، وشهواتهم العابرة، أو على ادعاءاتهم المخادعة، بأن تصرفاتهم هي عين المصلحة، سواء كانت صحيحة أم باطلة.

ولقد فند القرآن الكريم مزاعم المنافقين بأنهم هم المصلحون، فكذبهم فيما زعموه وادعوه فقال سبحانه: ﴿وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الاَرض قالوا إنما نحن مصلحون﴾ (البقرة: 10). ثم سماهم، بعد تكذيبهم في دعاويهم الباطلة، بالسفهاء بقوله سبحانه: ﴿ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون﴾ (البقرة: 12).

والسفيه: الجاهل بمعرفة مواضع المنافع والمضار، ولأن السفيه إنما يفسد من حيث يرى أنه يصلح، ويضيع من حيث يرى أنه يحفظ.

أما المنافق فهو الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وهو كذلك يعصي ربه من حيث يرى أنه يطيعه، ويكفر به من حيث يرى أنه يؤمن به[27].

وعليه فالمصلحة ليست هي هوى النفس ورغباتها، أو تحقيق أغراض شخصية، كما قد يتوهم الجاهل الغافل، وإنما هي المحافظة على الشرع ومقاصده، وأن تعم هذه المصلحة أكثر قدر ممكن، وتدفع الضر عن أكثر عدد ممكن، فتتحقق بذلك الحياة الصالحة الفاضلة المبنية على الخير والتعاون، حتى يكون كل ذلك على وفق ما جاءت به الشريعة، وهو إخراج المكلفين عن دواعي أهوائهم، حتى يكونوا عبادا لله[28].

وخلاصة القول: فإن الإمام العز قد عرف بالتجديد والتصحيح لمفاهيم الناس المترسبة في أذهانهم عن حقائق الدين الثابتة القطعية، والتعديل لأوضاعهم والتقويم لسلوكهم، حتى تكون على وفق تعاليمه غضة طرية، بعد أن تراكمت عليها البدع والشبهات، فأمات بذلك،رحمه الله، البدعة وأحيا السنة، كما حارب التقليد، وأنكر الجمود، وأحيا الاجتهاد، ومارس دور العالم المجاهد في قيادة الأمة، فهرع إليه الناس، والتفوا من حوله، واتخذوه إماما، وبجدارة وبدون منازعة، فقد تصدى، رحمه الله، للدفاع عن كيان الأمة وكرامتها وعزتها، بيده ولسانه وقلمه، مدافعا على حقوقها ومصالحها بجلبها إليها، وعلى مفاسدها بدرئها عنها.

ومما عرف عن الإمام من خلال كتابه: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" أنه دعا إلى تقنين أصول الفقه وتنقيح قواعده، لاستيعابها لكل المستجدات والطوارئ المختلفة من جهة، ومواكبتها لتطور حياة الناس، وتلبية حاجياتهم المتغيرة من جهة أخرى.

يتجلى ذلك فيما نلاحظه في كتابه المذكور، من تفريعات واستثناءات وشواهد وضوابط، كما في حديثه عن النسيان وما يتعلق به، وما يسقط به وما لا يسقط به، وضابطه في ذلك، وكذا في حديثه عن المشقة وأنواعها وضوابطها.

وفي تحديد ضابط ما يتدارك، إذا فات بعذر، وما لا يتدارك مع قيام العذر. وهو ما جعله أيضا يتجه، بهمته العالية، إلى تجديد بناء العقلية الإسلامية، بالتأكيد على العقلية الأصولية، التي جمع شتاتها، وأنقذها من غرقها في جزئيات، حيث اختصرها وجمعها في كليات، وضبطها في قواعد ثابتة، لمواجهة مستجدات الحياة المتغيرة، مهما تعقدت وتشعبت، ويبدو هذا جليا في الثروة الهائلة من القواعد التي خلفها لنا الإمام، رحمه الله، متناثرة في كتبه، هذه القواعد التي توجه الهمم والأنظار نحو المستقبل، لتواكب تطور أحداث الحياة المختلفة عن وعي وإدراك، وتلبي احتياجات العصر المتغيرة عبر الزمان، والمتنوعة عبر المكان، أما الفروع فغالبا ما تعنى بالماضي، لتحكم له أو عليه.

والقواعد التي ذكرها الإمام كثيرة، أقتصر منها على أهمها وهي التالية:

أولا: القواعد الفقهية وهي:

- تحصيل مصلحة الواجب أولى من دفع مفسدة الألم.

- لا يجوز تعطيل مصالح صدقها الغالب، خوفا من وقوع مفاسد كذبها النادر.

- حفظ البعض أولى من تضييع الكل.

- حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود.

- تحمل أخف المفسدتين دفعا لأعظمهما.

- دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة.

هذا، ويمكن القول بأن الإمام قد ألقى أوسع ما يمكن من الضوء على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وأظهر باستقرائه جريانها في مسائل لا تعد، وأحكام لا تحصى، في الأصول والفروع، حتى استطاع أن يرجع الفقه كله إلى هذه القاعدة الشاملة الجامعة الأصيلة "اعتبار جلب المصالح مقدما على درء المفاسد".

أ. في مراعاة التخفيف ورفع الحرج:

- لا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه.

- الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلبا لمصلحتها.

3 . ما أحل لضرورة يقدر بقدرها، ويزول بزوالها.

ب. في المقاصد والوسائل:

- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

- الوسائل تسقط بسقوط المقاصد.

- كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل.

- إذا كان المطلوب محرما فسؤاله حرام.

ج. في مقاصد المكلفين:

- مقاصد الألفاظ على نية اللافظين، ويستثنى من ذلك اليمين، فإنه على نية المستحلف.

- من أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه.

د. في أمور متفرقة:

- المتوقع كالواقع.

- ما لا يمكن ضبطه [يجب] الحمل على أقله.

- من لا يملك تصرفا لا يملك الإذن فيه، وذكر لهذه القاعدة مستثنيات.

- من ملك الإنشاء ملك الإقرار.

ثانيا: القواعد الأصولية

أ. في الأحكام التكليفية:

- لا تكليف بما لا تتعلق به قدرة ولا إرادة.

- لا يجوز تأخير حق يجب على الفور لأمر محتمل.

- إذا كان المطلوب محرما فسؤاله حرام.

- لا يترك الحق لأجل الباطل.

ب. في تعليل الأحكام:

- الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها.

- الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلبا لمصلحتها.

ج. في العموم والخصوص:

- دلالة العادات وقرائن الأحوال بمنزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق.

د. في الدلالات:

- تقدير ما ظهر من القرآن أولى في بابه من كل تقدير.

- يقدر من المحذوفات أخفها وأحسنها وأفصحها وأشدها موافقة للغرض.

- الكلام الصريح لا يفتقر إلى نية، لأنه بصراحته منصرف إلى ما دل عليه.

ﻫ. في سد الذرائع:

- يحتاط لدرء مفاسد الكراهة والتحريم، كما يحتاط لجلب مصالح الندب والإيجاب، ولهذه القاعدة مستثنيات:

- تنزيل الموهوم (من المصالح والمفاسد) منزلة المعلوم.

و. في العرف والعادة:

- ينزل الاقتضاء العرفي منزلة الاقتضاء اللفظي.

- دلالة العرف كدلالة اللفظ.

ز. في الاستصحاب:

- استصحاب الأصول: مثاله: من لزمه طهارة أو.. ثم شك في أداء ذلك.. لزمه ذلك؛ لأن الأصل بقاؤه في عهدته.

- الأصل براءة الذمة: مثاله: من شك هل لزمه شيء.. لا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته.

ح. في الخروج من الخلاف:

الخروج من الخلاف مستحب.

ط. في الاجتهاد:

- الاجتهاد لا ينقض بمثله.

هذا، ويعتبر الإمام أول من فتح باب التأليف في القواعد، ثم تبعه من جاء بعده. كما عرف، رحمه الله، في علم المقاصد بتقسيم المصالح والمفاسد تقسيمات كثيرة، حتى جعل من الواقف على كلامه في كتابه القواعد يعتقد جازما بأنه هو من أفاض في المصلحة، وكذلك في المفسدة، تقسيما وتمثيلا، وأتى في هذا الموضوع بما لم يأت به غيره، ممن تكلموا فيه، وهو ما جعل الكثير منهم يتخذونه لهم قدوة ورائدا في هذا الشأن.

ومما راعاه الإمام، في تقسيمه للمصالح والمفاسد، عظم المصلحة وشر المفسدة، فقدم من المصالح ما هو أعظم خيرا للمكلف، وأبعد من المفاسد ما هو أكثر شرا له، فجاء ترتبيه حسب نفع المكلف، من حيث الإقدام على المصالح، والإحجام عن المفاسد، فوضع الإمام العز الإيمان في أعلى المراتب وأشرفها وأفضلها وذلك باعتبار الإيمان أفضل الأعمال، لجلبه لأحسن المصالح، ودرئه لأفسد المفاسد، مع شرفه في نفسه وشرف متعلقه.

كما دفع الكفر في أعلى المراتب، ودفع القتل بعده، ثم تترتب فضائل الدفع بمراتب المدفوع في سوئه وقبحه، وعد هذا معروفا بالعقل قبل ورود الشرع، ومن أراد أن يعرف المصالح والمفاسد راجحها من مرجوحها، فليعرض ذلك على عقله، بتقدير أن الشرع لم يرد به.

كما راعى الإمام العز حالة المكلف بإبراز الوسائل وتنوعها، لتحقيق مقاصد الشريعة، حتى لا يصيبه ملل ولا ضيق، أو يعتريه فتور في تحقيقها، والمحافظة عليها.

وقد عرف عند الإمام كثرة الطرق الموصلة إلى معرفة المصالح الدنيوية، كما اشتهر، رحمه الله، بالنظرة الشاملة لتحقيق المقاصد العامة، حيث كان يرى أن إصلاح القلوب وتزكية النفوس، والتخلق بصفات الله والاتصاف بها، عامل مهم في تحقيق المقاصد المرادة للشارع.

كما كان يدعو إلى تحرير مسألة الثواب في المصائب تحريرا شافيا وكافيا، فكان بذلك قدوة لمن جاء بعده كالشاطبي.

وهذا ما جعل منهج الإمام التغييري يتسم بالشمولية، بحيث نجده يتراوح بين اللين والشدة، وبين الموعظة والقتال، ذلك بأن الإمام ينظر إلى كل الظروف التي يحتمل أن تواجه الداعية في دعوته، لتطبيق شرع الله وتحقيق مقاصده.

وهو ما يوجب بالتالي الاعتراف بجهود هذا الإمام، ولفت الأنظار إلى فضله العظيم في تأسيس علم المقاصد واهتمامه به، الأمر الذي مهد الطريق للذين جاؤوا من بعده.

ويمكن القول بأن مشروع الإمام في هذا المجال تجديدي إحيائي، لترميم تصدعات الحياة الإسلامية، واضطراباتها في جميع المجالات: الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما حال بينه وبين تمكنه من إعطائه ثمار ما أوتيه من علم واسع ودقيق في كل المجالات، حيث لم تتهيأ له الظروف المطلوبة لإعطائه تلك الثمار العلمية الحضارية، تجديدا ونهضة، ذلك بأن عصره، رحمه الله، كان عصر انقسامات واضطرابات وفتن وأهوال داخلية وخارجية..

وهو ما يعطي الحق لكل باحث في هذا العلم أن يتساءل عن المصير الذي قدر لهذا المشروع منذ نهاية القرن السابق، مرورا بالشاطبي وابن عاشور إلى يومنا هذا، ولعل همم بعض طلاب العلم تجعل من هذا التساؤل رسالة علمية، كما يحق له القول وبدون مبالغة: إن الفكر الإسلامي اليوم في أمس الحاجة إلى الاستنارة بمثل أفكار هذا الإمام العالم، ذي الشخصية العلمية الفذة، وإلى كل آرائه واجتهاداته النادرة، التي أعلت من شأن أصول الفقه، بأن فتحت له بابا جديدا، وهو فن مقاصد الشريعة.

كما يجب الاعتراف بجهود الإمام في محاربة التقليد والركود والجمود، ودعوته إلى الاجتهاد المتعمق الذي يستوعب كل الحياة، بجميع تطوراتها ومتغيراتها: الاجتماعية والسياسية، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بالتعمق في فهم النصوص الشرعية، في أبعادها: الأصولية والفقهية والمقاصدية.

ثالثا: المقاصد العامة ثابتة لا تتغير، ولا تختلف باختلاف الأمم والعوائد والأزمنة، وإن اختلفت بعض مصالح الناس باختلاف الأزمان والأعراف، ومن هنا كانت دعوة ابن عاشور لصهر مسائل أصول الفقه، وإعادة ذوبانها في بوتقة التدوين، وتسميتها بمقاصد الشريعة.

رابعا: تعد مقاصد الشريعة الركن الثاني من أركان أصول الفقه: أما ركنه الأول فهو الفهم الذي يقوم على دور الاستكشاف والتجريد والتعميم، وهذا بمثابة تنزيل الأحكام المجردة على واقع الأحداث ومستجدات الأمور، بمعطياتها الزمانية والمكانية وملابساتها الشخصية، فمثلما يتوقف استنباط الأحكام الشرعية على الألفاظ فإنه يتوقف على مقاصد اللافظ. ومع كون المقاصد مبحثا أصوليا، إلا أنه يكاد يكون مفقودا في كتب الأصول، كمبحث مستقل قائم الذات، إلا من بعض الإشارات في مباحث العلة أو المناسبة أو الاستصلاح..

وإذا اعتبرنا أصول الفقه قانونا، يتوصل به إلى استنباط الأحكام وكيفية التطبيق السليم لها، فإن الاهتمام اليوم بالمقاصد أكثر من ذي قبل، يعد خطوة نحو تلبية متطلبات الحياة، ومسايرة قضاياها المستجدة، لاستيعاب جميع متغيراتها.

ومن المعلوم أن التشريع وليد الحاجة، فما قام تشريع في أمة ولا نشر فيها قانون، إلا وقد قام في البلاد قبلهما حاجة تدعو إليهما، فيأتي التشريع ويصاغ القانون، على قدر تلك الحاجة الداعية، والقوانين في جميع أنحاء العالم لا تلبث بعد مدة من وضعها، أن تصبح غير وافية، بالنسبة لبعض الأحداث، فالاهتمام بالمقاصد يساعد على إيجاد الحلول المناسبة، لما استجد من القضايا، في إطار من الضوابط التي سبق بيانها، حتى لا يكون لأهواء الناس مدخل في استنباط الأحكام أو تطبيقها.

وقد بين ابن عاشور شدة حاجة الفقيه إلى معرفة المقاصد في مثل هذه الحالة، فاحتياجه فيها ظاهر، وهو الكفيل بدوام الشريعة الإسلامية للعصور والأجيال التي أتت بعد عصر الشارع، والتي تأتي إلى انقضاء الدنيا وقيام الساعة.

خامسا: المقاصد متداخلة لا يكاد ينفك بعضها عن بعض: ولقد تبين فيما سبق أنها خادمة لبعضها، فقد يكون المقصد وسيلة مفضية إلى مقصد أعلى منه، كما أن المقاصد الجزئية للأحكام تندرج بدورها في دوائر تنتهي إلى المقاصد الكلية التي تنتهي بدورها إلى المقصد الأعلى، وهو تحقيق مصالح العباد في الدنيا والمعاد.

سادسا: المقاصد العامة معان حقيقية: تهدف الشريعة إلى تحقيقها في واقع الحياة، حتى تكون ملبية حاجيات المسلمين، وساعية نحو الأفضل في تنظيم مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإلى تحقيق كل ما ينفع الأفراد والأمة من خير يعود على خدمة الضروريات والحاجيات والتحسينيات.

سابعا: المقاصد العامة مع الفطرة: وهي أساس هام بني عليه هذا الدين قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ (الروم: 29).

ومما يؤكد عليه الإمام أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد، نظرا لهم من رب الأرباب.

ثامنا: ينبغي أن تكون الاجتهادات الفردية أو الجماعية المؤقتة أو الدائمة مرتبطة بواقع الحياة وبمقاصد الشريعة الإسلامية، كضوابط لهذه الاجتهادات من الزيغ والانحراف، ولتكون أقرب ما تكون إلى الصواب، وأجدر بالتطبيق العلمي في الحياة. وتلك الضوابط هي:

الضابط الأول: ارتباط الاجتهاد بواقع الحياة

وهذا الارتباط يشمل من ناحية جميع مجالات هذا الواقع، ومن ناحية أخرى نتفادى به الثغرات، إن لم نقل الفراغ، الذي نعيشه في عدد غير قليل من مرافق التنظيم الاجتماعي، الذي ما تزال مبادئ التشريع فيها معتمدة على حضارة وفلسفة أجنبيتين.

لذا كان لزاما على العالم أن تكون علاقته بالمجتمع الذي نعيشه علاقة وطيدة كعلاقة إمامنا العز بمجتمعه، حتى تكون آراؤه آراء عالم خبير بأحوال النفوس، دارس لها، متعمق في دراستها، فاحص لأحوال عصره، عارف بظروفه، ذلك بأن هذه الآراء والفتاوى مواقف، يتحرك بها المجتمع نحو التغيير، ولا يقتصر ضررها على الفرد، بل يتجاوزه إلى الأمة، وكل خطأ في تقدير الموقف محسوب على توجهات المجتمع وسلامته.

الضابط الثاني: انبناء الاجتهاد على مقاصد الشريعة

ويبدو من ارتباط الاجتهاد بمقاصد الشريعة فيما قرره الإمام أن المقاصد مرجوع إليها، وأن كل غافل عنها في حكمه أو فتواه يلزمه أن ينقض حكمه، ويرجع عن فتواه، وأما من أفتى على ما تقتضي قواعد الشريعة وإقامة مصالحها فكيف يحتاج إلى نقل جزئي مخصوص من كلي اتفق على إطلاقه من غير استثناء؟

وقد أكد الشاطبي هذا المعنى بقوله: "فمن أخذ بنص في جزئيه معرضا عن كليه فهو مخطئ". وربط الاجتهاد بالمقاصد يؤدي إلى عدة أمور منها:

1 . إضفاء صفتي الشمولية والاستمرارية على الشريعة، فلا تعرف حدودا للزمان ولا للمكان.

- استعمال الأقيسة المعتبرة والاستنتاجات العقلية السليمة بشكل يتلاءم مع واقع الناس، ويراعي ظروفهم، دون إبطال للنص أو تحريف له.

- تطلع المتعاملين فيما بينهم إلى أعلى، مثل العدل والإحسان، والتعاون لبلوغ المصلحة الشرعية من التعامل، فيتوفر بذلك جو من الثقة والنية الحسنة بين الناس، ويؤمن الغش والاحتكار، وأكل مال الغير بالباطل.

- الحد من الخلافات المذهبية بين المسلمين التي منشؤها في الغالب سوء فهم مقاصد الشريعة، أو عدم فهمها على الإطلاق، وتوحيد المسلمين مقصد من مقاصد هذا الدين، وضرورة من ضروراته.

- تحديد مفاهيم الحقوق وتعيين مواقعها، حتى لا يبقى للحق الشخصي المطلق ولا للأنانية الفردية البغيضة مكان في نفوس الناس، ذلك بأن المقاصد العامة تندرج في مضمونها كافة الحقوق، ما كان منها ذا مضمون ديني أو خلقي أو سياسي أو اقتصادي، وما إلى ذلك، مما يتعلق بجميع نواحي الحياة ماديا ومعنويا، فكانت كل الحقوق الجديدة التي لم يعرفها العالم الغربي إلا في هذا العصر مقررة في الشريعة الإسلامية منذ ظهورها، فيما رسم من مقاصدها وغاياتها، وشرع من وسائل علمية، لتحقيقها وتنميتها والمحافظة عليها.

- تنظيم حياة المجتمع البشري والموازنة بين حاجيات الناس، فلا تطغى حاجة إنسان على آخر، ولا تصطدم حريته مع حرية غيره.

- إيجاد الحلول لكثير من المسائل الطارئة في حياتنا المعاصرة.

تاسعا: علم المقاصد علم دقيق لا يخوض فيه إلا من لطف ذهنه، واستقام فهمه: لذا أكد الإمام على ضرورة الفهم السليم، والطبع المستقيم.

عاشرا: لا يزال فن المقاصد مهمة مطروحة تنتظر من ينجزها فعليا، ويتوغل فيها إلى أقصى دلالاتها، فهي مادة ثرية لا غنى عنها لباحث أو مجتهد، إلا أن هذا الإنجاز يتطلب شيئا من الإحاطة بثقافة العصر وقيمه، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

حادي عشر: ضرورة معرفة المقاصد وإيضاحها في نسق عقلي ومنهج علمي سليم، يجعل منها مادة تربوية علمية، يُربى عليها أبناء الأمة، وتقام على أساسها كياناتهم النفسية وغذاؤهم الفكري، ووضوح المقاصد يوفر لنا أمرين:

- الوضوح في أولويات العمل الإسلامي اليوم، لتطبيق شرع الله في أرضه وإعلاء كلمته.

- القضاء على الغش والتخبط مما لا يدع مجالا ولا موضعا يعتد به، للنظر الجاهل بالنصوص وأولوياتها وغاياتها.

ثاني عشر: الالتفات إلى المصلحة في الاجتهاد مطلوب، إلا أن تقديمها على النصوص أمر خطير، يؤدي إلى تعطيل الشريعة من أساسها، ولو جاز أن تنقل الأمة هذا الرأي على إطلاقه في تشريعها، وتسمح به لرجال الحقوق والقضاء في اجتهادهم، لسادت الفوضى في العمل بالشريعة، فمن تراءت له مصلحة في أمر ما، وزينها له هواه عمل به، وإذا تصور أن فيه مفسدة نبذه، وذلك منتهي الاضطراب والتخبط.

ثالث عشر: الشريعة تعمل على تحقيق المقاصد العامة والمحافظة عليها، فهي:

- تحافظ على المصلحة أبدا، وفق نظام ثابت لا يتأثر بوجود شخص أو موته، قال تعالى: ﴿أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ (ءال عمران: 144) وسواء كانت هذه المصلحة عامة أم خاصة صغيرة أم كبيرة، حفظا للحق العام والحق الخاص في آن واحد، حتى إن الإنسان لا يعتبر حرا في نفسه وأعضائه، فلا يحق له أن يتصرف فيها إلا وفق ما يرضي الله؛ لأن الحق في ذلك مشترك بينه وبين ربه، على حد قول الإمام.

ومن هنا يمكن القول بأن المصالح متداخلة، فالمحافظة على المصلحة العامة، محافظة لمصلحة الأفراد، بحيث يستطيع كل من يتمكن من الانتفاع بها أن ينتفع بها، وفقا للوجوه المعروفة شرعا.

وكذلك القول في المصلحة الخاصة: بها يتحقق صلاح المجتمع تبعا، فحفظ مال اليتيم، مثلا، حتى سن الرشد فيه نفع لليتيم عند رشده، إذ يجد ماله كاملا غير منقوص، وفيه نفع لغيره، سواء كان وارثا أم غير وارث، بما يحققه ذلك المال من نفع عام، بإقامة مشاريع أو صدقات خاصة أو عامة، ولعل هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُوتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾ (النساء: 5) فعد أموال اليتيم كأنها أموال من يرعاها.

وكذلك في حفظ النفس فإنها مصلحة خاصة، ولكن المحافظة عليها حفظ على النظام العالمي.

وإذا نزلت بالأمة نازلة، أو طرأت بعض الطوارئ، وجب اعتبار مصالح هذه الأمة كلا متكاملا، لا كدويلات متفرقة، وطريق المصالح أوسع طريق يسلكه الفقيه في تدبير أمور الأمة عند نوازلها ونوائبها، إذا التبست عليه المسالك" كما قال ابن عاشور.

وتداخل المصالح يستدعي إيجاد قواعد وخطط تشريعية، يلتزمها المجتهد لإعطاء كل ذي حق حقه، فلا يظلم أحد، وأساس هذه القواعد هي الموازنة بين ما يعود على صاحب الحق من نفع مشروع، وبين ما يلحق الغير من ضرر لازم أو فساد ممنوع.

وفي هذه الموازنة يتفاوت نظر النظار، وتتعارض فيه الخواطر والأفكار، لذا أكد الإمام على الفهم السليم والطبع المستقيم.

ولقد استطاع أن يستنبط من استقرائه للشريعة سلما للمصالح، يتدرج بحسب آثارها في دنيا الناس، فتحدث عن الضروري والحاجي والتحسيني، وبنى على ذلك مواقف عملية، حتى يتمكن الناس من الموازنة بين المصالح وترتيبها، فلا يقعوا أمام طريق مسدود يجعلهم محتارين بين مصالح الدنيا والآخرة.

ولو وضع المسلمون هذا السلم نصب أعينهم، قبل اتخاذ بعض القرارات، أو تبني بعض المواقف، لسلمت الأمة، الآن، من كثير مما هي فيه من المشاكل.

- كما أنها تراعي التخفيف والتيسير وترفع الحرج عن الناس، باعتبارها شريعة عملية واقعية، تسعى إلى أن تكون واقعا حيا في نفوس أتباعها، ولا يتم ذلك إلا بسلوك الرفق والتيسير، ذلك بأن اليسر من الفطرة، والنفوس مجبولة على حب الرفق والنفور من الشدة والإعنات، ومن هنا كان الحرج مرفوعا والمشقة منفية، وليس المراد بنفي المشقة أن لا مشقة ولا كلفة في شيء من التكاليف الشرعية أصلا، بل المراد أن تكون المشقة في حدود طاقة المكلفين.

كما أن الدعوة إلى التيسير ليست على إطلاقها، بل المراد أن يكون التيسير بقدر لا يفضي إلى انخرام مقاصد الشريعة، وإلا لزم ارتفاع جميع التكاليف أو أكثرها.

- تقيم العدل وتدعو إلى أن تكون إقامة العدل عن إدراك وتفهم عميق لأبعاده ومراميه، وللمسالك والوسائل المفضية إليه، فمن راعى ذلك وفق إلى جني ثماره؛ إذ لا ثمرة تجنى دون تصور سليم وتنفيذ واع حكيم.

كما بينت الشريعة أن عاقبة العدل كريمة، وعاقبة الظلم وخيمة، ولهذا يرى أن الله ينصر الدولة العادلة، وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة، وإن كانت مسلمة.

رابع عشر: شرعت الشريعة من الوسائل ما يتلاءم مع تحقيق مقاصدها، ويحافظ عليها، ولولا ذلك لفات الكثير منها، ولذا كان اعتناؤها بالوسائل كاعتنائها بالمقاصد، إلا أن العناية بالمقاصد أولى، واعتبرت الوسائل بمثابة التتمات والتكميلات، وصارت كل وسيلة تخدم مقصدا مطلوبة التحصيل، وكل وسيلة لا تؤدي إلى ذلك مطلوبة الترك، مع أنه قد تتعدد الوسائل إلى المقصد الواحد، فيقدم أقواها تحصيلا للمقصد المتوصل إليه، بحيث يحصل كاملا ميسورا، يقدم على ما هو دونه في هذا التحصيل.

ومن ثم فإن المصلحة في الشرع لا تتعلق بما يبنى فيه الأمر على ما يميل إليه الطبع، ولكنها تتعلق بما حكم الله عز وجل به، فيجب أن يطلب ذلك بالدليل[29].

أما عن تحديد الضوابط للمصلحة والمفسدة فإن الإمام يصرح بأنه لا يمكن ضبطها إلا بالتقريب[30]. وإن كان قد عقد فصلا فيما ينضبط من المصالح والمفاسد وما لا ينضبط منهما، فإنه لا يذكر ضوابطهما، بل يقتصر على ذكر أقسامهما فيقول: " المصالح والمفاسد ضربان: أحدهما؛ مضبوط كالقتل والقطع والإنقاذ منهما. وثانيهما؛ غير مضبوط كالمشاق والأفراح والملذات...

وأكثر المصالح والمفاسد لا تعرف بالوقوف على مقاديرها وتحديدها، وإنما تعرف تقريبا بعزة الوقوف على تحديدها[31]، فالمشاق المبيحة للتيمم كالخوف من شدة الظمأ، ومن تطواله ولا ضابط لهما[32]"، ثم قال بعد ذلك: "ومن ضبط ذلك بأقل ما ينطبق عليه الاسم من أهل الظاهر فقد خلص من هذا الإشكال[33]."

ويمكن، مما مثل به الإمام العز من المصالح، استخلاص ضابطين اثنين لها: أولهما؛ أن تكون المصالح مندرجة في مقاصد الشريعة. وثانيهما؛ أن لا تفوت مصلحة أهم منها.

والمراد بالضابط الأول: أن تكون المصلحة راجعة إلى حفظ فهم من الكتاب أو السنة أو الإجماع، كحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ويمثل الإمام لذلك بمسألة تترس الكفار بالمسلمين فيقول:

"قتل من لا ذنب له من المسلمين مفسدة، إلا إذا تترس بهم الكفار، وخيف من ذلك اصطلام[34] المسلمين، ففي جواز قتلهم خلاف...". والظاهر أنه رجح القول بجواز قتلهم، لقوله بعد ذلك: "لأن قتل عشرة من المسلمين أقل مفسدة من قتل جميع المسلمين".

أما المراد بالضابط الثاني فقد مثل له بالآتي:

- إذا اغتلم[35] البحر بحيث علم ربان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتفريغ شطر الركاب لتخف بهم السفينة، فلا يجوز إلقاء أحد منهم في البحر بقرعة أو بغير قرعة؛ لأنهم يستوون في العصمة، وقتل من لا ذنب له محرم، ولو كان في السفينة مال أو حيوان محترم لوجب إلقاء المال ثم الحيوان المحترم؛ لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات المحترمة أخف من المفسدة في فوات أرواح الناس[36].

- جواز قطع اليد المتآكلة حفظا للروح[37] إذا كان الغالب السلامة، فإنه يجوز قطعها، وإن كان إفسادا لها، لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة، وهو حفظ الروح[38].

- رفض الإمام السماح للسلطان بجمع المال لحرب الأعداء، لما استفتاه في ذلك وقال: "لا يكون ذلك إلا بعد أن تؤخذ منكم فضلات الأموال[39]." وهذا عين العدل والإنصاف، وهذه هي المصلحة التي لم تفوت مصلحة أهم منها.

أما المفسدة؛ فهي خلاف المصلحة، وقد عرفها الإمام بقوله: "المفسدة ألم أو سببه أو غم أو سببه[40]"، والفرق بين الألم والغم أن الألم يقع على الجوارح أولا، ثم يفيض على القلب، والغموم تقع على القلب أولا، ثم تفيض على الظاهر[41]، كما يعبر عنها بالمكروه والمنكر والقبيح والشر[42] والضر والسيئات، لأن المفسدة بأسرها شرور ومضرات وسيئات، والشر عند الإمام: هو ما يعبر به عن جلب المفاسد ودرء المصالح[43].

أقسام المصالح:

يقول الإمام العز في قوله تعالى: ﴿إن الله يامر بالعدل والاِحسان وإيتاء ذي القربى﴾ (النحل: 90) "هذا أمر بالمصالح وأسبابها[44]"؛ ﴿وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي﴾ (النحل: 90): "وهذا نهي عن المفاسد وأسبابها[45]."

تعد هذه الآية أجمع آية في القرآن، للحث على المصالح كلها، والزجر عن المفاسد بأسرها، فإن الألف واللام في العدل والإحسان للعموم والاستغراق... فلا يبقى من دق العدل وجله شيء إلا اندرج في قوله: ﴿إن الله يامر بالعدل﴾ ولا يبقى من دق الإحسان وجله شيء إلا اندرج في أمره بالإحسان... والإحسان إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وكذلك الألف واللام في الفحشاء والمنكر والبغي عامة مستغرقة لأنواع الفواحش، ولما ينكر من الأقوال والأعمال[46].

وبهذا تكون المصلحة التي قصدت الشريعة جلبها والمحافظة عليها مصلحة تشمل مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، ومصالح الجماعة ومصالح الجسد ومصالح الروح، كما تشمل المصالح العاجلة والمصالح الآجلة.

ولما كانت المصالح عند الإمام العز تتنوع إلى عدة أقسام لعدة اعتبارات قسمها لهذه الاعتبارات كما يلي:

أقسام المصالح باعتبار رتبها؛ يقول الإمام العز: "إن النفع نفعان: نفع في الأديان ونفع في الأبدان[47]."

كما أن للدارين مصالح إذا فاتت فسد أمرهما[48]، ومصالح الآخرة: خلود الجنان، ورضا الرحمن، مع النظر إلى وجهه الكريم، والحصول على الثواب والنجاة من العقاب[49].

ثم بين الإمام أن لهذه المصالح رتبا متفاوتة، وعلى رتبها تترتب الفضائل في الدنيا، والأجور في العقبى، فمنها ما تدعو إليه الضرورات، أو الحاجات أو التتمات، أو التكملات، وإثبات هذه المراتب الثلاث دون غيرها، إنما هو بالاستقراء التام[50].

الرتبة الأولى: الضرورات

الضرورات هي "ما لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا معا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهاريج وفوت حياة[51]."

هذا، ومما يلاحظ على الإمام هنا أنه لم يذكر للضرورات تعريفا، بل اقتصر على ضرب أمثلة لكل من مصالح الدنيا والآخرة فقال: "فمصالح الدنيا؛ كالمآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والمراتب الجوالب للأقوات وغيرها مما تمس إليه الضرورات". وضابط الضروري عند الإمام هو أقل المجزئ من ذلك[52].

وأما مصالح الآخرة فيرى الإمام أنها تتسع لتشمل جميع ما أمر الله به، ونهى عنه، يقول في ذلك: "وأما مصالح الآخرة ففعل الواجبات واجتناب المحرمات من الضروريات؛ لأن التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم[53]، وما ذلك إلا من لطف الرحمن، فإنه لم يأمرنا إلا بما فيه مصلحة في الدارين أو في إحداهما[54]، ولم يشرع حكما من أحكامه إلا لمصلحة عاجلة أو آجلة تفضلا منه على عباده؛ إذ لا حق لأحد منهم عليه، ولو شرع الأحكام كلها خالية عن المصالح لكان قسطا منه وعدلا، كما كان شرعها للمصالح إحسانا منه وتفضلا[55]."

وقد حصر العلماء هذه الضروريات في خمس. وتعرف هذه الضروريات بالكليات الخمس أو المقاصد الخمس، وسبب تسميتها بذلك؛ لأن فقدها يوقع الضرر والحاجة، وبوجودها يندفع الضرر، فهي منسوبة إلى ضدها، وهي كلية، لاندراج جميع أحكام الشريعة فيها، ورجوعها إليها؛ إذ ما من حكم من الأحكام إلا وهو راجع إلى حفظ هذه الكليات مباشرة، أو بطريق التكميل والتتميم، وهي مقاصد؛ لأن جميع أحكام الشريعة وسيلة إلى تحقيقها وقيامها[56].

وكما لاحظنا على الإمام آنفا أنه لم يتعرض للضرورات بالتعريف فإنه يلاحظ عليه هنا أيضا أنه لم يخصها بالحديث، ولا بتسميتها باسمها أثناء حديثه عنها، بل اكتفى بالإشارة إليها في مواطن متفرقة، ولعل ذلك منه أنه يعتبرها معلومة بالضرورة، لكل ذي عقل وبصيرة.

وفيما يلي بعض المقتطفات من كلامه عنها:

1.حفظ الدين

يضع الإمام العز الدين في أعلى المراتب وأشرفها وأفضلها، وذلك باعتبار الإيمان أفضل الأعمال، لجلبه لأحسن المصالح، ودرئه لأقبح المفاسد، مع شرفه في نفسه وشرف متعلقه[57]، مستدلا على ذلك بحديث أبي هريرة عند البخاري في كتاب الإيمان أن النبي، صلى الله عليه وسلم، سئل عن: "أي الأعمال أفضل؟" قال صلى الله عليه وسلم: "إيمان بالله" قيل: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله" قيل: ثم أي؟ قال: "حج مبرور[58]." ولأن الدين أصل ما دعا إليه القرآن والسنة وما نشأ عنهما[59].

ويوسع الإمام العز دائرة مفهوم الدين، ليسع كل ما أمر الله به، ونهى عنه من عبادة ظاهرة وباطنة، ليكون بذلك رائد التجديد، فيقول رحمه الله: "فأما حقوق الله فإنها منقسمة إلى المقاصد والوسائل، فأما المقاصد فكمعرفة ذاته وصفاته، وأما الوسائل فكمعرفة أحكامه، فإنها مقصودة للعمل بها، وكذلك الأحوال قسمان: أحدهما؛ مقصود في نفسه، كالمهابة والإجلال، والثاني؛ وسيلة إلى غيره، كالخوف والرجاء، فإن الخوف وازع عن المخالفات لما رتب عليها من العقوبات، والرجاء حاث على الطاعات لما رتب عليها من المثوبات[60].

2.حفظ النفس والنسل والعرض والمال

يقول الإمام: "اتفق الحكماء (...) وكذلك الشرائع على تحريم الدماء (وفي هذا حفظ للنفس) والأبضاع (وفي هذا حفظ للنسل) والأموال (وفي هذا حفظ للمال) والأعراض (وفي هذا حفظ للعرض)[61]."

3.حفظ العقل

عرف الإمام العز العقول بأنها: "محل معرفة الله ومناط خطابه وتكاليفه، فنحفظها لفوائدها... ولا يجوز تخبيلها بشيء[62]."

الرتبة الثانية: الحاجات

عرف الإمام الحاجيات بأنه: "ما توسط بين الضرورات والتتمات والتكملات" هذا بالنسبة لمصالح الدنيا، أما مصالح الآخرة، ففعل السنن المؤكدات الفاضلات[63]، وهي تدور على التوسعة والتيسير ورفع الحرج والرفق، وترجع إلى العمل بمكارم الأخلاق وما يحسن في مجاري العادات[64].

الرتبة الثالثة: التتمات والتكملات

قال الإمام عنها: "هو ما كان من ذلك في أعلى المراتب[65]"، ومثل له بالمآكل الطيبات والملابس الناعمات والغرف العاليات والقصور الواسعات والمراكب النفيسات ونكاح الجواري الفاتنات والسراري الفائقات.

وقد اعتبر الإمام العز هذه المراتب الثلاث هي الكافية في مصالح الخلق عموما وخصوصا، فهي مرتبطة بعضها ببعض: فالضروريات أصل للحاجيات والتتمات، والحاجيات دائرة على الضروريات، وكذلك التتمات والتكملات.

وخلاصة القول، فإن الإمام العز يعد عند المعاصرين أول من بسط الكلام في قضية منهجية هامة، وهي التمييز بين المقاصد والوسائل وضوابط ذلك، فالتمييز بين ما هو مقصد للحكم الشرعي، مما هو وسيلة إليه، أو وسيلة إلى وسيلته، له أهمية كبيرة عند تطبيق الحكم، حتى لا يقع عند الموازنة والترجيح بين المصالح، خلل يفضي إلى الإخلال بالمقصد الشرعي، لأجل ذلك يعتبر التمييز بين الوسائل والمقاصد عنصرا أساسيا في الاجتهاد التطبيقي، لا يمكن أن يستغني عنه الفقيه، عند تنزيل الأحكام على الواقع.

وقد صرح الإمام العز في أكثر من موضع من كتابيه: (القواعد والفوائد) أن الشريعة شرعت من الوسائل ما يتلاءم مع تحقيق مقاصدها، ويحافظ عليها، ولولا ذلك لفات الشيء الكثير، ولذا كان اعتناؤها بالوسائل كاعتنائها بالمقاصد، وقال في انقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد ما يلي:

"الواجبات والمندوبات ضربان: أحدهما؛ مقاصد والثاني؛ وسائل، وكذلك المكروهات والمحرمات ضربان: أحدهما؛ مقاصد والثاني؛ وسائل، وللوسائل أحكام المقاصد من الندب والإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة.

والوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، كما أن الوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل، ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد، فمن وفقه الله للوقوف على ترتب المصالح عرف فاضلها من مفضولها، ومقدمها من مؤخرها".

فصارت كل وسيلة تخدم مقصدا مطلوبة التحصيل، وكل وسيلة لا تؤدي إلى ذلك مطلوبة الترك، كما أنه قد تتحد الوسائل إلى المقصد الواحد، فيقدم أقواها، تحصيلا للمقصد المتوسل إليه، بحيث يحصل كاملا ميسورا، يقدم على ما هو دونه في هذا التحصيل.

هذا وقد نبه الإمام العز كما فعل غيره من السابقين واللاحقين إلى أنه لا بد من ربط الاجتهاد بالمقاصد وقال: "إن المقاصد مرجوع إليها، وأن كل غافل عنها في حكمه أو فتواه يلزمه أن ينقض حكمه، ويرجع عن فتواه، وأما من أفتى على ما تقتضي قواعد الشريعة وإقامة مصالحها، فكيف يحتاج إلى نقل جزئي مخصوص من كلي اتفق على إطلاقه من غير استثناء.

وأخيرا: فإن الإمام العز يعتبر بحق مدرسة شامخة في فهم مقاصد الشريعة، وفقه المصالح والمفاسد والترجيح بينهما عند تزاحمهما وتعارضهما وموازنتهما، كما عرف الوسائل وبين مدى ارتباطها بالمقاصد والفرق بينهما، فذكر أن المقصد هو المصلحة نفسها، بينما الوسيلة تعتبر الطريقة المؤدية إليها، كما قسم الوسائل إلى عدة أقسام باعتبارات متعددة، ثم ختم حديثه عنها ببحثها عبر أربع حيثيات، إلى ما هنالك مما يطول ذكره بتمامه.

وعلى كل فقد استطاع الإمام العز أن يستنبط من استقرائه للشريعة سلما للمصالح، يندرج بحسب آثارها في دنيا الناس، فتحدث عن الضروري، والحاجي والتحسيني، وبنى على ذلك مواقف عملية، حتى يتمكن الناس من الموازنة بين المصالح وترتيبها، فلا يقعوا أمام طريق مسدود، يجعلهم محيرين بين مصالح الدنيا أو الآخرة، ولو وضع المسلمون هذا السلم نصب أعينهم، قبل اتخاذ بعض القرارات، أو تبين بعض المواقف، لسلمت الأمة من كثير مما تتخبط فيه اليوم من المشاكل.

الهوامش

[1]. العز للوهيبي، ص47.

[2]. ابن السبكي، طبقات الشافعية، 8/209.

[3]. رسائل التوحيد، ص18 و23 و24.

[4]. مثل حصن شقيف سلمه لهم سنة: 638ﻫ وغيره من حصون أخرى كثيرة.

[5]. ابن السبكي، طبقات الشافعية، م، س، 8/228.

[6]. شجرة المعارف، 401.

[7]. قواعد الأحكام، 1/7.

[8]. المصدر نفسه، 1/9.

[9]. قواعد الأحكام، م، س، 1/5-7.

[10]. قواعد الأحكام، م، س، 1/10.

[11]. المصدر نفسه، 2/189.

[12]. الفوائد في اختصار المقاصد، 45.

[13]. الموافقات، 1/23.

[14]. مقاصد الشريعة عند العز، م، س، ص87.

[15]. علال الفاسي، مقاصد الشريعة، ص3.

[16]. مجلة كلية الشريعة... جامعة أم القرى عدد:6 سنة:6، 1402.

[17]. نظرية المقاصد عند الشاطبي، 7.

[18]. الإسلام: مقاصده وخصائصه، 99.

[19]. الزحيلي، أصول الفقه، 2/1017..

[20]. ابن عاشور، مقاصد لشريعة الإسلامية، ص51.

[21]. السبب عند الأصوليين، 2/1 وما بعدها نقلا عن المعيار، 1/349.

[22]. مقاصد الشريعة الإسلامية، م، س، ص51.

[23]. رأي الأصوليين في المصلحة، 1/14 و17 و20.

[24]. الفوائد، م، س، 35 وشجرة المعارف، 3 و137.

[25]. القواعد، م، س، 1/23 و24.

[26]. المصدر نفسه، 1/12 وضرب لذلك أمثلة في، 1/48 و79.

[27]. تفسير الطبري، 1/100.

[28]. الموافقات، م، س، 2/3.

[29]. التبصرة، 509.

[30]. القواعد، م، س، 1/20.

[31]. المصدر نفسه.

[32]. المصدر نفسه، ص91.

[33]. المصدر نفسه، ص92.

[34]. الاصطلام: الاستئصال، يقال: اصطلم القوم إذا أبيدوا، مادة: صلم 12/340.

[35]. اغتلم: هاج واضطرب المصدر السابق مادة: غلم12/439.

[36]. القواعد، م، س، 1/82.

[37]. القواعد، م، س، ص1/12.

[38]. المصدر نفسه، 1/79.

[39]. ابن السبكي، الطبقات، 8/215.

[40]. الفوائد، م، س، ص35 وشجرة المعارف، ص3 و137.

[41]. الفوائد الجسام، م، س، 4/1.

[42]. القواعد، م، س، 2/160

[43]. المصدر نفسه.

[44]. القواعد، م، س، 1/23.

[45]. المصدر نفسه، 1/223.

[46]. المصدر نفسه، 1/642.

[47]. شجرة المعارف، ص226.

[48]. القواعد، م، س، 1/3.

[49]. المصدر نفسه، 1/7.

[50]. المصدر نفسه، 2/62.

[51]. المصدر نفسه، 2/4.

[52]. المصدر نفسه، 2/60

[53]. المصدر نفسه، 2/62.

[54]. شجرة المعارف، ص2 و3.

[55]. المصدر نفسه، ص401.

[56]. رأي الأصوليين في المصالح المرسلة، 1/73.

[57]. القواعد، م، س، 1/46.

[58]. صحيح البخاري، م، س، 5/398.

[59]. الموافقات، م، س، 3/47.

[60]. القواعد، م، س، 168.

[61]. المصدر نفسه، 1/4.

[62]. شجرة المعارف، م، س، ص389.

[63]. القواعد، م، س، 2/60.

[64]. الموافقات، م، س، 4/31-32.

[65]. القواعد، م، س، 2/60