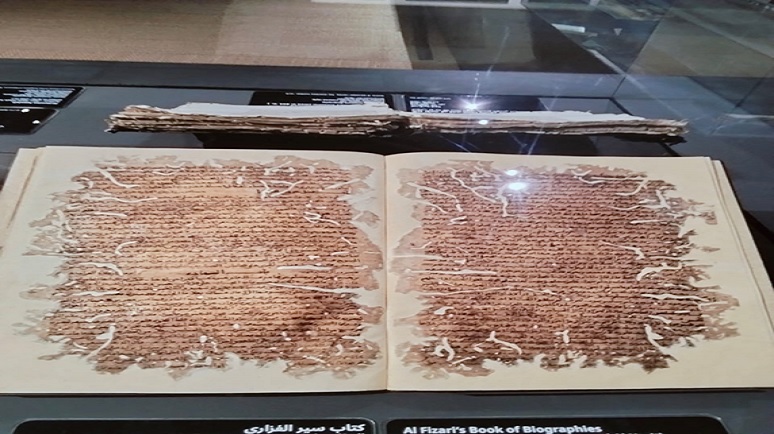

صورة القايد دحمان بن بيروك في ” روضة الأفنان في وفيات الأعيان” لمحمد بن أحمد الإكراري

اخترنا تناول سيرة أحد أهم أعلام أسرة بيروك التكني الوادنوني من خلال كتاب " روضة الأفنان في وفيات الأعيان و أخبار العين و تخطيط ما فيها من عجيب البنيان" الذي ألفه الإكراري ، و حققه الأستاذ الجامعي الراحل حمدي أنوش ، لاعتبارات منهجية تخدم الغاية المرجوة ، وهي التعريف بأحد أقوى ممثلي السلطان بالصحراء ، بدليل أن الإكراري صدر ترجمته له بقوله: " له الاعتناء التام بأمر السلطان ، حتى اتخذ عسكرا يمونه السلطان ، ودفع له عدة مدافع و مهارز و مكاحل للقرطاس مع المؤون ، فقام بساعد الجد في تلك النواحي ، و دفع عنها للصحراء من يناوئه من إخوته ممن له كلام مع النصارى "[1](لعله يقصد التاجر ماكينزي الذي نزل بساحل طرفاية ، ليمارس التجارة هناك بمساعدة أسرة بيروك ، وكان ذلك وراء حركة مولاي الحسن الأول إلى واد نول كما ذكر صاحب الاستقصا 9/180-181).

و لا غرو أن طبيعة المؤلَّف الذي يمزج بين " الخبر التاريخي" و " السرد " المؤيد بالآيات القرآنية و النكات و الأشعار و و الأمثال و ما إلى ذلك ، أملى عليّ النظر إلى ترجمته للرجل من زاوية ما يسميه بعض الباحثين بالتخيّل التاريخي[2] ، ذلك أن " الخبر التاريخي يلتبس بالتمثيل السردي ، فيأتي محمّلا بآثار حضور ذات الكاتب /المؤرخ الذي يحاجج و ينتقد و يعقب و يصوّر المواقف مدفوعاً بثقافته التي شرعت له باب التعديل و التجريح في مواطن شتى من ترجماته للأعيان و العرفاء و العلماء ، ولقد أصاب أحمد التوفيق عين الصواب في التوجيه إلى المنهج المناسب في التعامل مع مادة الكتاب برمته ، إذ قال متحدثا عن عمل المحقق رحمه الله : " كان النص ملء الدنيا في عينيه (...) ، و كنت أدفعه إلى تلمس الشخصية الثقافية التي تنبئ عنها شخوصه ، و لكنه كان شديد القرب من ذاك النمط ، لا يستطيع أن يبتعد بما فيه الكفاية ليرى"[3] .

إن البحث عن الشخصية الثقافية التي تنبئ عنها الشخوص في روضة الأفنان ، سيفضي إلى " توفير سياقات منهجية تسهم في كشف التحيزات الضمنية و العلنية ، و الأحكام الانتقائية "[4] ، كتلك التي تتبدى من صورة القايد عياد في مقابل القايد المدني نصير أحمد الهيبة الذي لمزه بقوله : " فنفخت أوداجه ، و امتلأت أدراجه ، و أجلسه في منصة الأحكام الهيبة"[5].

ليس من صميم اهتمامنا في هذه الورقة إعادة بناء صور " القيّاد" عامة في الكتاب ، و الخلفيات التي وجهت زاوية نظر المؤّلف إلى سيرها بوصفها شخصيات عمومية ذات حضور بارز في الفضاء العام ، بقدر ما يعنينا تحديد أهم أبعاد صورة القايد دحمان الذي أورد المترجم سيرته بعد القائدين : ابراهيم بن محمد الدليمي و الحسين بن ابراهيم الدليمي ، بينما أتبعه بذكر نبذ قصيرة عن القايد محمد بن هيبة الزفاطي و القايد علي بن المعطي الزفاطي و القايد يوسف الخنوسي الزفاطي و القايد البشير بن الحسن أصبايو .

و قبل أن ننبري لدراسة صورة القايد دحمان ، ثمة إشارتان هامتان لا مناص من إيرادهما :

أولاهما: بسط المحقق رحمه الله حياة المؤلف الذي " جمع بين الخطط الثلاث : التدريس ، و الافتاء ، و القضاء"[6] ، الأمر الذي يسهل تفسير مناقشاته و تعقيباته على فقهاء و قياد و إنفلاس وقته ، و إعماله معاول " نقض أحكامهم عروة عروة في بعض القضايا التي استفتي فيها"، و لم ينس المحقق ذكر إيثاره استعمال اللقب الأثير عند المؤلف " الإكراري" نسبة إلى منطقة " إكرار، و تركه لقب الأسرة الشهير أيضا : " أرفاك" أي التاجر المتنقل ، وهو في رأي المحقق " كنية قدحية لا تعبر عن المستوى العلمي و حتى الاجتماعي الذي بلغه "[7].

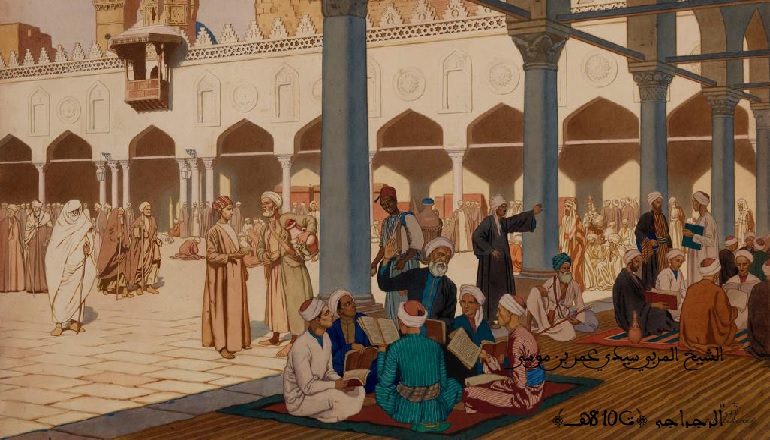

ثانيتهما: تصدير الكتاب بتراجم الأعيان و العرفاء بالصحراء ، يأتي تبعا لتحديده الجغرافي لسوس الأقصى الممتد حسب قول المؤلف : " من وادي ألغَس إلى الساقية الحمراء ، و لخلوه من أحكام السلطان ، .. عينوا لمن يباشر أمورهم و الفصل بينهم عوارف يسمونهم : النفاليس ، وهم في الحقيقة مفاليس ، إن لم تقل أباليس ، يكتبون عقدا يسمى عرفا (...) ، و اعلم أن القيادة لم تبتدئ في سوس إلا عام 1299 زمن السلطان مولاي الحسن ، و قبل ذلك لا يعرفون معنى القايد إلا ما يذكر زمن القايد الحاحي أغنّاج 1225 "[8] .

إن هذا التنويه نصٌّ في معرفة موقف المؤلف الرافض لما يسمى " ألواح جزولة " و " أحكام أيت لربعين " ، و أما نفيه وجود القيّاد قبل عهد السلطان الحسن الأول ، فإنه يفسر تضمن كثير من الوثائق بوادنون لقب " الشيخ مبارك / بيروك" .

صورة دحمان بين السردي و التاريخي :

ليس من السهل استلال صورة دحمان من عجينة السرد الذي يغلب على " الخبر " التاريخي " في نص روضة الأفنان ، لكننا سنحاول تفكيك أبعاد تلك الصورة ثم إعادة تركيبها من خلال دراسة جماع الملفوظات énoncés التي تتشكل منها ترجمة القائد ، وتأسيسا على ذلك ، سيكون كلامنا على الترتيب الآتي :

-من هو القائد دحمان بن بيروك؟

-كيف قدم الإكراري سيرته؟

من هو دحمان بن بيروك ؟

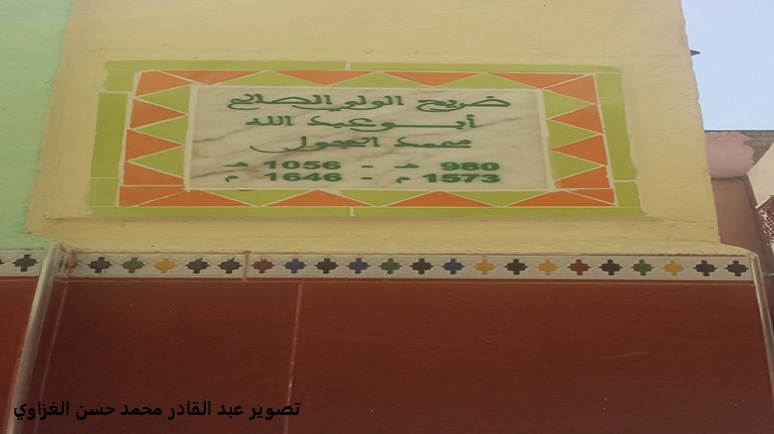

تنبئ عبارة صاحب روضة الأفنان : " ثم ظهر لي أن أقيد تراجم الأعيان ممن يباشر الأمور في سوس من قياد السلطان " ، أنه لم يكن من صميم اهتمامه في الكتاب تقييد تراجمهم ، الأمر الذي يفسر ضمور مادة تراجم بعضهم في الكتاب ، من جهة ، و يفسر غياب معلومات بيوغرافية مفصلة عن دحمان على النحو الذي نجده في الجزء التاسع عشر من المعسول مثلا ، فقد اكتفى الإكراري في التعريف به بقوله : القائد دحمان بن بيروك بآكلميم في وسط وادنون ، لكن المحقق رحمه الله استدرك هذه الثغرة ، فأحال في الهامش على المراجع التي بسطت ترجمة الرجل رحمه الله.

كيف قدم الإكراري سيرة دحمان :

تتوزع أبعاد صورة دحمان عند الإكراري بين وظيفته الإدارية كقائم بأمر السلطان و سيرته في الناس ، وذلك على التفصيل الآتي :

دحمان القائم بأمر السلطان :

قال الإكراري: " له الاعتناء التام بأمر السلطان ، حتى اتخذ عسكرا يمونه السلطان ، ودفع له عدة مدافع و مهارز و مكاحل للقرطاس مع المؤون ، فقام بساعد الجد في تلك النواحي ، ودفع عنها للصحراء من يناوئه من إخوته ممن له كلام مع النصارى ، و استمر على ذلك في زمن السلطان مولاي الحسن و مولاي عبد العزيز و مولاي عبد الحفيظ إلى أن توفي في رجب عام 1325ه/1907 م".

يتلخص من هذا المقطع أن دحمان كان ممثلا للسلطان الذي عمل على تسليح جيشه بعتاد ذلك الوقت (مكاحل ، القرطاس/الرصاص) ، و غير خاف ، أن قوته العسكرية مكنته من حماية القائد بوهيا الأخصاصي الذي طرده القائد سعيد الكلولي ، وتبعه إلى وادنون ، فدفعه القائد دحمان أي أبعده ، كما نقرأ في سيرة القائد بوهيا في الصفحة 137 من الكتاب .

سيرته في الناس بين " التخييلي" و " التاريخي" :

يستحضر كلامنا عن سيرة دحمان العلاقة المتواشجة بين المحكي و التاريخ ، ذلك أنه لا ينبغي تجاهل " المسافة التي يضعها المحكي بينه و بين التجربة الحية ،...(إذ) بين أن نعيش وبين أن نحكي ينحرف تباعد ما ، مهما كان ضئيلا ، فالحياة هي معيش ، فيما التاريخ هو محكي"[9] .

و يتصدر محكي روضة الأفنان عن سيرة القائد دحمان قوله متحدثا عما أعقب وفاته :

" فاختل نظام أولاده ، فخويت دارهم ، و بقي البوم يبكي عليه في تلك المباني العظام ، و الهياكل الضخام ؛ قالوا : إن رائحة العود ما زالت في ذلك ، (وتلك الأيام نداولها بين الناس) ؛

لدوا للموت و أبنوا للخراب فكلكم يصير إلى الذهاب "[10].

تبدو المسافة بين " المحكي" و " المعيش" في هذا المقطع متباعدة ، فما سماه اختلال نظام أبنائه يحيل ضمنا على بعض الخلافات داخل الأسرة ، لم تصل في تقديرنا إلى اختلال قوة الأسرة بدليل أن صاحب المعسول ذكر أبناءه الستة[11] و مراكزهم في السلطة ، كما أن المباني العظيمة التي ذكرها - وهي دليل قوة و شهود و إعمار - ، ظلت قائمة معمورة إلى يومنا هذا ، الأمر الذي يجعل الصورة في النص صورة سردية تعتمد الخيال و المجاز و الاستعارة الخادمة مقصد " نعي القائد "، فبكاء " البوم" كناية عن الخواء الذي خلفه رحيله .

و المتتبع لتنامي السرد التاريخي الذي أعقب هذا التصدير المحمول على الرثاء ، يجد احتفاء بأعماله و مآثره التي عرضها المؤلف في صور سردية تنضح فصاحة :

" مطابخه كانت محلا للنقاد (الصغير من الغنم) "[12]

"وقد اعتنى أيضا بتفجير الماء ، فحفر عينا مختصا به ، واعتنى بالبناء الذي لا مثل له في سوس ، يأتي بالصناع من المدن ، فأعجب و أغرب ، وحلّ جميع المساجين الذين سجنهم القائد سعيد الكلولي ، و ساقهم إلى مراكش ، وهو السبب في نقله من تزنيت ، فهو أجود من سكن ثمة ، فأبدى و أعاد في تنويع المطابخ و الأطعمة ، على خلاف العادة من الأعراب التي هي العصيدة ، فهي المعروفة عندهم مطلقا حتى إنهم يعملونها في مقارج الأتاي ، فهم همج بلا عوج ، يتيممون ولا يتوضئون ..."[13] .

ترسم هذه المقاطع السردية صورة القائد كريم المائدة ، المعتني بأسباب الحياة و سبل الرفاه الاجتماعي بدءا من تأمين موارد الماء (حفر العين) ، مروراً بالتعمير و البناء ، و انتهاء بإطلاق سراح المساجين بتزنيت ، حيث عرف نمط العيش طفرة ، فأصبحت الأطعمة منوعة على خلاف معهود الأعراب و البدو الذين ألفوا أكل العصيدة حتى نظم الشعراء في امتداحها القصيد .

و لم يفت المؤرخ المشيد بأعمال دحمان أن يهاجم موقفه من الموالي ، فقد وثق لقاء دحمان بالفقيه سيدي العربي الأدوزي في إلْغ ، حيث دارت مساجلة بينهما ، إذ قال دحمان " إن الخير مقصور على الأحرار أصالة " ، فردّ عليه الفقيه بتأليف كتاب في " الموالي" ، حشد فيه كل ما يدل على فضل السود و رسوخهم في العلم كأصبغ و ابن الفرات و زيد بن حارثة و طاووس و الليث بن سعد وغيرهم ، بل نقل عن بدائع الزهور أولية السواد في بني آدم " ، وهو رأي فيه مقال !

و ينبغي أن توضع النظرة للسود ضمن موضعها في نسق ثقافي قريب العهد بالاسترقاق ، و لقد أثبت الدكتور عبد الله ابراهيم أن " الصورة المعتمة للإفريقي الأسود " ، تعود إلى بطليموس و جالينوس الذي " رسم إثنوغرافية العرق الأسود على نحو يفتقر إلى الأصالة كما قال أندريه ميكيل (عبد الله ابراهيم، ص 166)، ولم تتخلص نظرة هيكل و لا ابن خلدون من التبخيس بحسب الدكتور عبد الله ابراهيم ، الأمر الذي يعني أن التخلص من المفاضلة على أساس العرق ، ينبغي أن ينطلق من نقد جذري للمنظومات الفكرية التي تمثل الأسس الكامنة للصورة المختلة للسود ، لا الاكتفاء بخطب وعظية لحظية .

بقلم : د. بوزيد الغلى

الهوامش:

[1] روضة الأفنان ، ص 121.

[2] يرى د.عبد الله ابراهيم أن " "التخيّل التاريخيّ" هو المادّة التاريخيّة المتشكّلة بواسطة السرد، وقد انقطعت عن وظيفتها التوثيقيّة والوصفيّة، وأصبحت تؤدّي وظيفة جماليّة ورمزيّة" ، جريدة الرياض ، التخيل التاريخي ، أنظر موقع الجريدة

[3] روضة الأفنان ، ص8

[4] عبد الله ابراهيم ، المركزية الاسلامية ، صورة الآخر في المخيال الاسلامي خلال القرون الوسطى ، المركزالثقافي العربي ، البيضاء ، المغرب ، الطبعة الأولى ، 2001، ص 185

[5] روضة الأفنان ، ص 140

[6] روضة الأفنان ، ص 19

[7] روضة الأفنان ، ص 13

[8] روضة الأفنان ، ص 119.

[9] بول ريكور ، من النص إلى الفعل ، أبحاث التأويل ، ترجمة محمد برادة و حسان بورقية ، عين للدراسات و البحوث الانسانية و الاجتماعية ، الطبعة الأولى ، 2001، ص 10

[10] روضة الأفنان ، ص 121

[11] المعسول ، 19/281

[12] روضة الأفنان ، ص 122