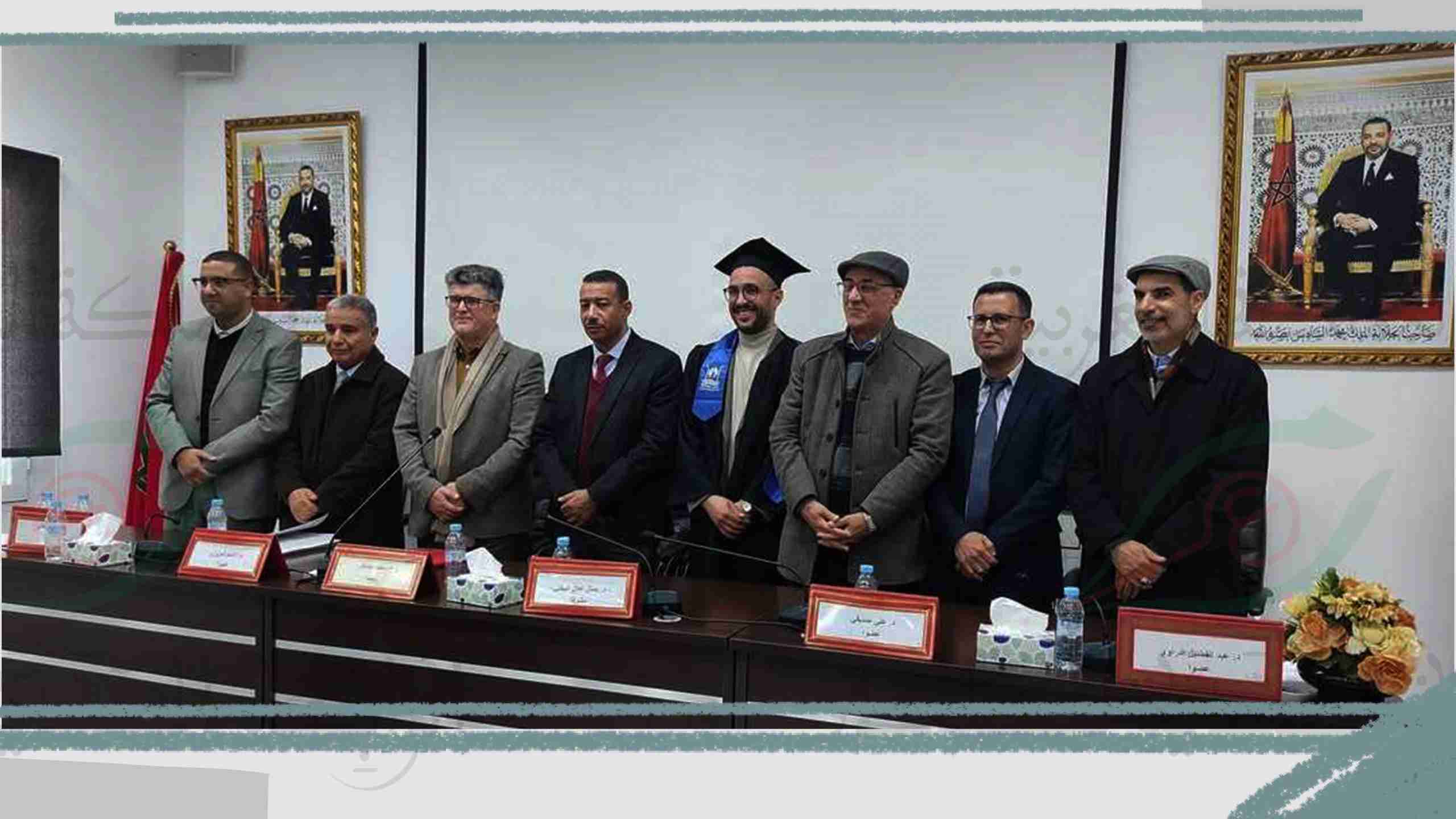

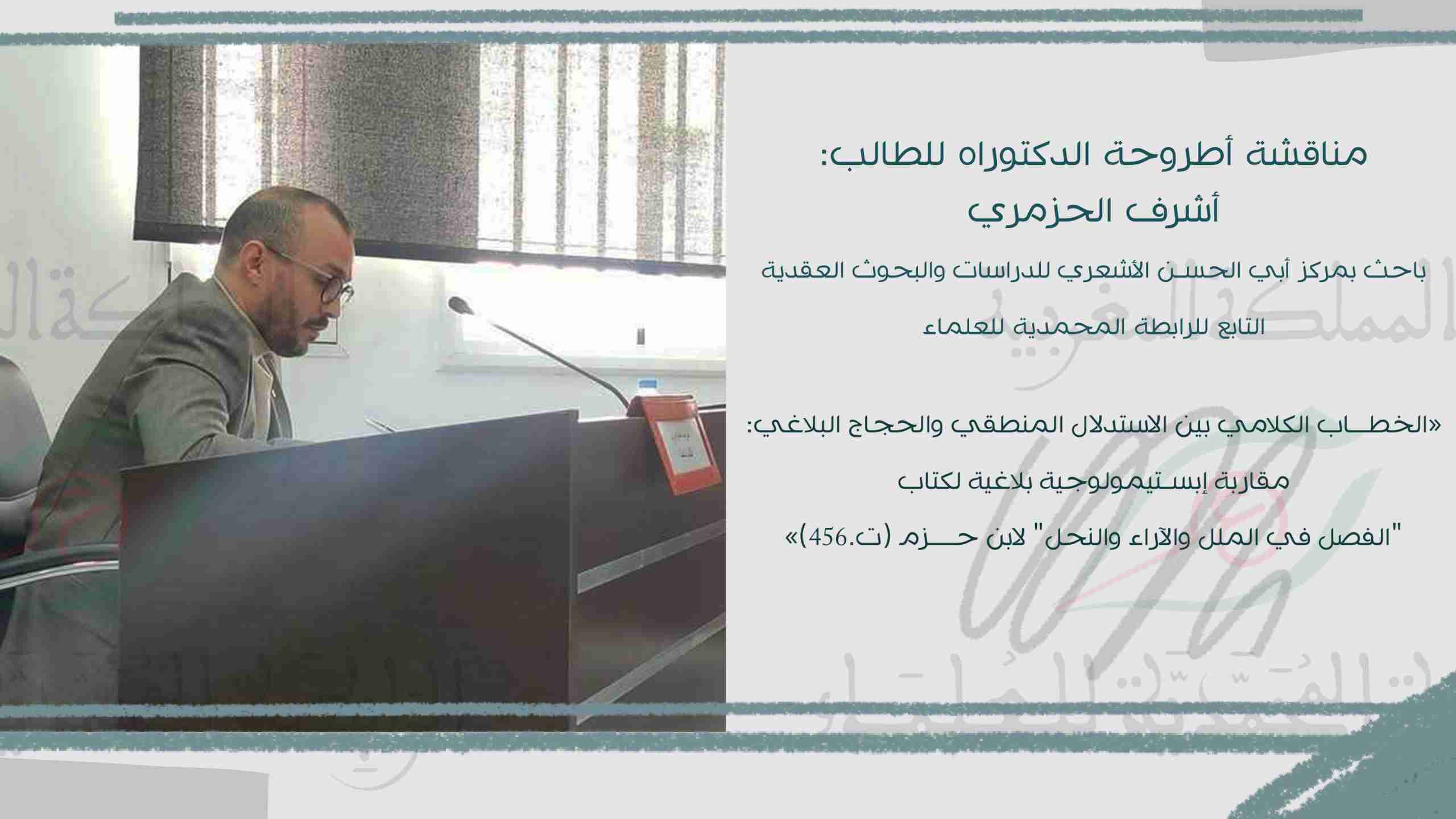

تقرير عن مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالب: أشرف الحزمري (الباحث بمركز أبي الحسن الأشعري)

استُـدعي بتاريخ 13 شعبان 1446هـ/ 12 فبراير 2025م الطالب أشرف الحزمري (الباحث بمركز أبي الحسن الأشعري - التابع للرابطة المحمدية للعلماء) إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان- جامعة عبد الملك السعدي للدفاع عن أطروحته الموسومة بـ«الخطـاب الكلامي بين الاستدلال المنطقي والحجاج البلاغي: مقاربة إبستيمولوجية بلاغية لكتاب "الفصل في الملل والآراء والنحل" لابن حــزم (ت.456)» تحت أنظار لجنة علمية متخصصة مكونة من الدكتور محمد مشبال رئيسا والدكتور جمال علال البختي والدكتور الإمـام العزوزي مشرفـين، والدكتور علي صديقي والدكتور عبد الفضيل ادراوي والدكتور محمد البقالي أعضاء، واستغرقت المناقشة خمس ساعات أتاحت فيها اللجنة للطالب تقديم دفوعاته وردوده، وبعد المداولة تم منح الطالب درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع التوصية بطبع رسالته.

وجاء في التقرير الذي تلاه الطالب في مستهل المناقشة ما يلي:

***

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

أعضاء اللجنة العلمية الموقرة من الأساتذة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.

وبعد :

يسعدني أن أقدم تحت أنظاركم هذه الورقةَ أُجمِل فيها ما جاء في الأطروحة مُفَصّلا، وأجمع ما تفرّق فيها في كلّيات مع الإعلان عن بعض المقاصد الخفية التي أدت إلى ما وقفتم عليه من إشكالات وقضايا.

أبتدأ فأقول:

لم أكن أنوي أن أشتغل في موضوع أطروحتي بهذه الكيفية التي وقفتم عليها، فلقد كانت إشكاليتي بسيطةً جدا: وهي: كيف أحلل نصا كلاميا بما تعلمته من الخطاطة النظرية للبلاغة في الماستر، كنت أسعى أن يكون عملي وظيفيا خالصا، أطبق فيه النظريةَ على نموذج تراثي يمكّنني من اختبار المقولات البلاغية وأدواتهـا، مع قمعٍ مقصودٍ لكل هواجسي الفكرية، بيد أنني أثناء تهيئة نفسي للعمل شرعتْ الأسئلةُ التي قمعتُها تضغط وتتسرب ثم تتسع وتتعمق حتى نقلتْ إشكاليتي من البساطة إلى التركيب.

فوجدت نفسي أقرأ نصوصا في «علم الكلام» أو لنقل: أتلقى خطابا يدعي لاستدلالاته ما لا يمكن للبلاغة أن تخوض فيه، ويصنف نفسه ضمن مرتبة البرهـان، فكان أن صادفتني المشكلة الأولى، وهي أن كل أدواتي وآلياتي في التحليل لن تجدي نفعا مع هذا الضرب من القول الذي يرفض ابتداءً هذه الآليات، فهو يوجب علينـا: أن تحليلَه لا ينبغي أن يكون إلا بالنسق البرهاني باعتباره أسمى ما بلغه العقل في النمذجة والتجريد، وأن منحى هذا التحليل يفرض علي تقييم عمليات البرهنة وفق ما هو مبثوث في تحليلات أرسطو الأولى والثانية وليس تحليل عمليات حجاجية كما أودع منطقها أرسطو في كتبه التي خصصها للاستدلالات الجدلية (المواضع، السفسطة، البلاغة)، لكنني في الوقت نفسِه أجد النصوص الكلامية لا تخرج عن المقومـات التي خطها البلاغيون، أي أن ثمة ذاتا معتقدة تستنهض مخاطَبا للاعتقاد بلغة طبيعية وفق ترتيب مخصوص.

على هذا الأساس تعمقت إشكاليتي فصارت «مفارقةً» واضحة يمكن صوغها في سؤال: هل يمكن البرهنة بالبلاغـة؟ ومما زاد من تركيبية وتعقيد الإشكال أن مدار الخطاب الذي اخترته كان على «علم الكلام»، أي النطاقُ المركزيُّ لقضية التصديق في الإسلام، ومنتهى ما يرجع إليه موروثنا الثقافي في أمور الإيمـان واليقين، لهذا لم أغفل عن نظرة علم الكلام لنفسه بوصفه يحمل نظرة كليانية، ويَعُدُّ نفسَه مسؤولا عن إمداد حقول المعرفة بنظام المعقولية، ضدا في القول الفلسفي الذي سعى منذ الفارابي وليس انتهاء بابن رشد إلى نزع هذه الهيمنة الكلية والتقليل من قيمة استدلالات المتكلمين، والتي عبّر عنها متكلم شهير ـ هو الجويني ـ يشكو الفلاسفة قائلا في كتابه الإرشاد: «وأمـرهم أنهم يُزرون على قواطع المتكلمين، ويزعمون أنها مغالطاتٌ وأحسنُ رُتَبها الجدليات»، وهذا الصراع الكلياني بين الفلسفة والكلام سيشهد تدخلا آخر من البلاغة بوصفها لنفسها بأنها علما كليا كذلك، أو امبراطورية على لسان شاييم بيرلمـان أشهر البلاغيين الجدد، وهو حقل مسؤول عن وضع شروط الإمكان لتحقق أي خطاب مهما بلغتْ درجَتُه في التجريد الفلسفي، حتى إن الفيلسوف الفرنسي بول ريكور نعت البلاغة بأنها لا تطمح أن تضاهي الفلسفة فحسب بل أن تتفوق عليها.

لقد وضعني هذا الصراع بين هذه الإمبراطوريات في مأزق إبستيمولوجي دفعني إلى الرجوع إلى الأسس الأولى لصراعهم محاولا فهم أسبابِ نشوئه، مستشكلا ملفوظاتٍ ومفاهيمَ تكثر في خطابهم، ومنفتحا على حقول معرفية أخرى مثل المنطق والإبستيمولوجيا، فتحصلت عندي خمسُ دوائرَ معرفيةٍ لم أنظر في منطق ماهيتها بل في منطق علاقاتها، أي في تلك المساحة المشتركة التي تتلاقى فيها هذه الدوائر، فمنها تفرعت الأسس النظرية التي استغرقت القسم الأول من الأطروحة، حاولت أن أجيب فيها عن مشاكلَ كثيرة لا تثيرها البلاغة لوحدها ولا الكلام ولا الفلسفة بل تثيرها تقاطعاتُهم، فسعيتُ إلى وضع ثلاثِ مسلمات، محورها المسلمة الميتافيزيقية التي قمت فيها برد منطلقات العقل إلى الإرادة وليس البداهة، فالبرهان نسق مستقل، ما أن يشرعَ الإنسان في استعماله حتى يتكيف بتوجهات الإرادة، ويكفي في ذلك أنه لا يمكن أن يبرر مقبوليته للآخر إلا عبر الحجاج، فأوردت مسوغاتِ عدم الأخذ بمبدأ برهانية البرهـان مُنطلقا في ذلك من أن العقل عندما يُخضِع نفسه لنفسِه يسقط في المفارقة، لأنه ينتزع منا مشروعية التسليم له بالحكم مع أنه تحت فحص هذه المشروعية، ومن هذه المسلمة ستتفرع القضايا الأخرى الموصولة بهذه المسلمة، أهمها مسألةُ الفصل المفهومي بين الحجاج والبرهان وبيان خصائصهما التي يتمايزان فيها، و مسألةُ القطع والظن التي فحصتها على ضوء الإرادة بدل البداهة، ثم مسألةُ اختلاف المتكلمين والبحث عن معيار للحسم في نزاعهم، ثم فحصُ مفاهيمَ السلطة والإيديولوجيا والعقيدة والعنف استنادا على صلتها المباشرة بمفهوم الإرادة، ولما كانت المسلماتُ التي عرضتها تفترض ذاتا تسعى إلى الإقنـاع اضطرني ذلك إلى البحث في النماذج التراثية عن أكثر النماذج تحققا بهذه المفارقة، فوجدتها في ابن حزم مُبيّنـا الدواعي الخمسة التي أوعزت إلي بانتقائه نموذجـا للاختبار، أهمها سمة القطعية في خطابه، وشموليةِ قضاياه الكلامية، وقصديته التي تجنبنا تحليل خطابَ متكلمٍ يبرّر مذهب إمامه، وسمة العنف، ثم سلطة ابنِ حزم المعرفية التي آلت في راهننا إلى إقناع الكثير من مفكرينا إلى درجة الدعوة إلى اعتماد نظامه المعرفي كما قرر ذلك محمد عابد الجابري وعبد الله العروي، وكلها دواع أملتها عليّ لا ما تدعو إليه البلاغة في استقلاليتها بل في علاقتها بالحقول الأصلية التي انطلقتْ منها هذه الأطروحة.

فحلّلتُ الخطاب الحزمي «الفصل في الملل والآراء والنحل» على ضوء أن ما رآه استدلالا لم يكن كذلك، بل هو حجاج، انطلاقا من عرض خطاطة نظرية حجاجية جعلتُ تحليلها هو مدار الشق الثاني من الأطروحة، ولم أعرض هذه الخطاطةَ كما استقرت عند أرسطو وتبلورت في البلاغة الجديدة، بل عدّلتها بحسب ما أملته علي نوعية خطاب ابن حزم، فكان هدفي انطلاقا مما يسميه استعمال آلية الإحراج المعرفي أو ما يطلق عليه اليونان بالأبوريا أن أضع لابن حزم ما يكشف عن انهيار بنائه البرهاني على أساس الكشف عن وجهه الحجاجي انطلاقا من السمات الخمس التي تفصل بين البرهـان والحجاج، أي احتمالية المقدمات بدل بديهيتها، واعتبار المخاطب بدل انتفائه واستقلال البرهان، وطبيعية اللسان بدل صناعيته، وظنية النتائج بدل إلزاميتها، وترتيب الحجاج بدل متوالية البرهان، فاختبرت هذه الخطاطةَ على ضوء هذه المقومـات، لهذا كان أول ما ناقشته هو إشكالية المقدمة، هذا العنصر المحوري في العملية الاستدلالية الذي يشغل من المنطق منزلته الجوهرية، فالمقدمة أولى الموضوعات التي تشغل مراتب القول بين الاستدلال والحجاج، فبيّنت كيف أن ابنَ حزم يتحرك بين مقدمـات صريحة يعلن عنها معياريا وينعتها بالبديهية، ومنطلقات مضمرة تتحقق محايثة في خطابه، ثم ناقشت مسألة التكفير البرهاني عند ابن حزم، لأن القول ببرهانية الخطاب الكلامي ينتهي بنا إلى تكفير نسقي يأخذ به ابنُ حزم لا يعبأ فيه أبدا بذاتية الإنسان وبواعثه الأخرى التي سأكشف عن حضورها في منطق الذات باعتبار أن العمليةَ الحجاجيةَ يستحيل أن تخلو من ذات تحاجج بأخلاقها، ومخاطَب تساس انفعالاته باستراتيجيات هذه الذات.

وفي الخاتمة قدمتُ أربعة عشر خلاصة أوردت فيها بإيجاز كليات هذه الأطروحة في شقيها النظري والتطبيقي، مشفوعة بسبعةِ آفاقٍ للبحث، أفقُ «المسامحة الكلامية» التي عدلت فيها عن قولة يكررها ابن حزم والمتكلمون وهي لا مسامحة في البرهـان، فإذا ثبت أن الخطاب الكلامي ليس برهانيا فمقتضى ذلك الدعوة إلى المسامحة في الحجاج، وأفق «حرية الإيمـان»، فإذا كان موضوع الإيمان هو نفسه موضوعَ الكلام، فلا يعقل التعامل مع نسق الإيمـان بوصفه نسقا برهانيا لانتفاء حرية الاختيار عن الذات بإطلاق، ثم أفق «المقاربة البلاغية» بوصفها منهجَ دراسة علم الكلام، ثم أفق «التكامل البلاغي الفلسفي الكلامي» الذي دعوت فيه إلى إعادة استشكال العلاقة بين هذه الحقول، ثم أفق «التخييل الكلامي» لفتح باب الإبداعية في المضامين الكلامية عبر إعادة الاعتبار للعنصر التخييلي الذي تم استبعاده بسبب اعتقاد القطع في الاستدلال، ثم أفق «الوحدة ثنائية القطب» برد البلاغة إلى مجالها الذي يتوسط ما هو كائن وما ينبغي أن يكون. ثم الأفق الأخير «الدراسات الحزمية» عبر معالجة خطابه في عموم مؤلفاته بتتبع خطاطته الحجاجية وأنواع حججه وخصومه ومواضعه وغير ذلك.

إنني في هذه الأطروحة لم أخَطِّئ البتة ابنَ حزم في اعتقـاداته، ولم أفضّل أي رأي عقدي لمذاهب كلاميةٍ أخرى على رأيه أو أحاكم بينهمـا، لم يكن أبدا هاجسي أن أفعل ذلك، لأن البلاغة لا طاقة لها بإثبات الحقيقة، بل دورها لا يخرج عن منطق الشبيه بالحقيقة، إنها لا تقدر على الفصل بين المتكلمين ولا تسلم بأن مقوماتها تسمح بذلك، بل هي تعالج الاشتباه والالتباس وتميط قناع الحقيقة عن شبيهها.

من خلال كل هذا هل أضافت أطروحتي شيئا جديدا ؟

لا شك أن معضلة الصراع بين البرهـان والحجاج من أكثر المشاكل الإبستيمولوجية التي اهتم بها هذا الفضاء المتوسطي الذي كان يسمى فيما مضى بالغرب الإسلامي، نلمس ذلك منذ المشروع الحزمي إلى يومنا هذا، فما الذي قدمته أنا يتجاوز ما قيل وتقرر.

إنني أزعم وأدعي وأؤكد أنني قدمت صوراً فكريةً جديدة تولدت عن الاستشكال والتحليل والربط، وأثرتُ موضوعاتٍ لم أُسبق إليها في هذا المجال، موضوعاتٍ تخص فلسفة الإرادة والعنف والتخييل والدعوة والدعاية وغيرها من المفاهيم التي حاولت إعادةَ بناءِ تصورها على ضوء الخطاطة النظرية التي اشتغلت بها، وإذا أنا أردت التمثيل على ذلك فيمكنني أن أسلط الضوء على آليتين من بين الآليات التي عملت بها، أهمها آلية الترحيل، فقد رحّلت مفهومي القطع والظن من مصدريهما الإبستيمولوجي إلى المصدر الفلسفي وفحصهما على ضوء مفهومي الحرية والحتمية على صعيد الإرادة الإنسانية، لم تكن عملية الترحيل هذه اعتباطية أو مجانية بل اضطرني إليها اضطرارا تخشب المواقف المتناقضة للكثير من المواقف الكلامية التي يدعي فيها كل طرف الضرورة العقلية أو القطعية لمتوالياته الاستدلالية، فما كان لي أن أظل جامدا مع جمود موقفين متناقضين.

الآلية الثانية هي آلية الربط الدلالي أو الاستشكالي بين المفاهيم، فمجموع المفاهيم التي قلّبتها في الأطروحة لم أقحمهـا إقحاما دون أن يكون لها سببٌ يصلها بموضوعِ أطروحتي، فعندما طرحت قضية العنف فذلك لأن البلاغة لم تراعَى عند أهلِها من البلاغيين إلا من جانبِ الوجود، أي البحث في ماهيتها وجنسها وفصولها، وأنا تمثلتُ نصيحةَ أبي إسحاق الشاطبي في مراعاة الأشياء من جانب العدم، فعندما قمتُ بذلك تحصّل عندي مفهومُ العنف بوصفه نقيضا للبلاغة، أي اشتغالٌ على الإرادة بالقهـر، فنظرت بمجهر هذه المراعاة إلى محطات العنف في الخطاب الكلامي.

وأخيرا أختِم فأقول، لقد نبّهتني نظرية الحجاج الحديثة أو نظرية البلاغة الجديدة عبر مصدريها الكبيرين شاييم بيرلمان وستيفن تولمين إلى المنطق القضائي، فكلاهما رأى أن النموذج الأكمل لتحقق العملية الحجاجية يأتي من المجال القضائي، لهذا لم أغْفَل أبدا عن هويتي كقاضي، لذلك أزعم أنني كنت حكما بين مجموعة من الحقول المتصارعة، وأنني حكمت بينها بالعدل والإنصـاف، وقدمت بين أيديكم نموذجا نظريا إرشاديا ساهمت من خلاله بنظري وأفكاري وتحليلاتي، فالحكمُ لكم.