السلطة السياسية والولاية الصوفية في العهد المرابطي والموحدي

برزت اتجاهات مختلفة في علاقة كل من السلطة السياسية والصوفية، بالنظر إلى اختلاف المواقف والسياقات، ما يجعل اتخاذ حكم مطرد في مثل هذه القضية سيشوبه نوع من التعسف. وقد أوضحنا من قبل أن مرحلة الانتقال السياسي بين المرابطين والموحدين تبلور عنها ظهور ثورات وتوجهات لها علاقة بالتوتر القائم حول تداول السلطة السياسية، الأمر الذي انعكس على نوع العلاقة التي ستتخذها السلطة اتجاه رجال التصوف، حيث نهج الخليفة عبد المومن استراتيجية تقوم على المراقبة الصارمة، واتخاذ الإجراءات ذات الطابع الاحترازي وأيضا التهديدي ضد أتباع التصوف. ولم يكن الموحدون أول من سن مثل هذه السياسة الحذرة تجاه المتصوفة، فالمصادر تشير إلى سياسات مماثلة اتخذتها مختلف السلطات بالمغرب الإسلامي...ويبدو أن ريبة عبد المومن من موقف بعض المتصوفة قد أفصحت عن نفسها مبكرا قبل استيلائه على عاصمة المرابطين، إذ خلال محاصرته لمراكش استدعى عبد الجليل بن ويحلان، وهو من متصوفة جبل جليز، ولما اعتذر للمكلفين باستقدامه بكونه مريضا، أجبروه على النهوض[1]، وقد تناولنا أيضا موقف المرابطين من الإحيائيين الذين اصطفوا ضد قرار إحراق إحياء علوم الدين، إلا أنه وبصفة عامة فقد تراوح موقف السلطة سواء من جهة الدعوة المرابطية أو الموحدية بين المراقبة والإشخاص، والمحاكمة والملاحقة، والمهادنة والاقرار، على أن هذه القرارات قد اكتنفتها العديد من التجاوزات، بحيث إن مقاومتهم كانت أحيانا تشمل حتى العناصر التي تمثل خطرا على نظام الحكم، فقد سعي بأبي العباس إلى السلطان الذي أمر بإشخاصه من غرناطة مع ابن برجان [2]، وذلك بعد ما ذاع صيته، وكثر أتباعه، ولما تم التحقق من الدعاوي الموجهة ضده، والمزاعم الملفوفة حوله، تقرر إطلاق سراحه، وتخليصه مما نُسب إليه. و يمكن إجمال مواقف السلطة اتجاه الصوفية في مواقف ثلاث، وهي الآتية:

الفرع الأول: سلوك المراقبة والإشخاص.

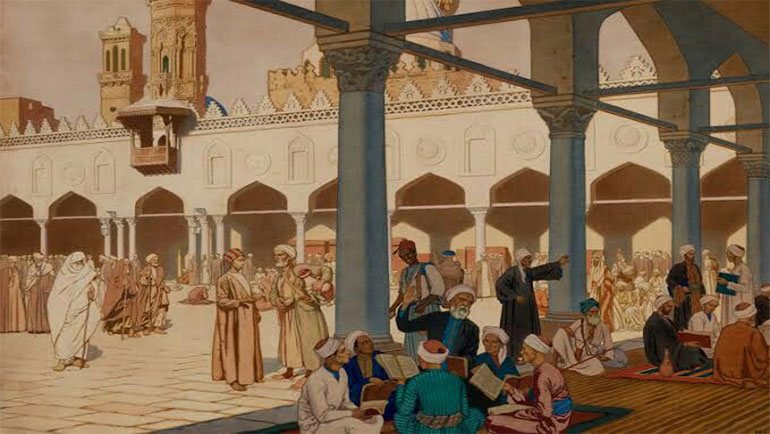

تعرض رجال التصوف إلى جملة من المضايقات القصد منها التحقق من الأفكار والتمثلات الصوفية مما له تعلق بقضايا الحكم، ومدى خلو هذه التجارب الروحية من كل ما يمكن أن يتبلور اتجاه يستبطن قضايا مناوئة للسلطة، خصوصا وأن تضخم النفوذ الصوفي والتفاف جماهير الناس حولهم، أصبح يُشعر بإحساس مقلق بالنسبة لرجالات الدولة. وقد كان لعلي بن يوسف موقف من الصوفية البارزين في عصره من أمثال ابن العريف والميورقي وأبي الحكم بن برجان، يذكر ابن بشكوان أن الأمير المرابطي أمر بإشخاص محمد بن الحسين الميورقي من غرناطة، وابن العريف من المرية، وابن برجان من اشبيلية إلى مراكش للتحقيق في توجهاتهم الصوفية، ما لبث خلال ذلك أن قتل ابن العريف مسموما بمؤامرة من قاضي المرية ابن الأسود، الذي ضايقته انتقادات ابن العريف، فطارده من الأندلس وتتبعه بمراكش... ولكن الأمير انتقم لابن العريف بنفي القاضي ابن الأسود إلى سوس الأقصى، وسمَّهُ هو أيضا [3]. كما أن ابن العريف أيضا شكل إزعاجا من خلال مريديه ورسائله التي كانت من الكثرة ما جعل السلطة المرابطية تتوجس منها خيفة، فلجأت إلى التضييق على هذه المراسلات، حتى إن هذا الأخير شكا في إحدى رسائله الموجهة إلى أحد المريدين انقطاع الأخبار عنه بقوله: «واجعل منها معنى كتابي السالف الذي لم يكن عليه جواب»، وذلك من أجل محاولة التعتيم عن أنشطتهم، وقطع التواصل بينهم [4].

وكان المقصود ب «المناظرة» التي خضع لها أبو شعيب على يد أبي محمد واسنار صاحب ابن تومرت السابق، التأكد من موقفه من أحد المبادئ الأساسية للمذهب الموحدي؛ ألا وهو مبدأ «التوحيد»، واختبار مدى إخلاصه للسلطة الجديدة بالمغرب [5]. على اعتبار أن كل نظام سياسي إلا وقد حدد لنفسه ثوابت مخصوصة، سواء في المجال الديني عقيدة أو مذهبا فقهيا، أو في التوجهات السياسية. فعلى أساس هذه الثوابت المرسومة يتم إشخاص أهل الولاية، للتحقق من مدى التزامهم بالإطار الإيديولوجي العام، بما يمكن نعته «باختيارات السلطة»، وهنا يأتي استدعاء أبي شعيب لكونه تَبنَّى عقيدة تخالف ما هو مُقرر عند الأشاعرة، الأمر الذي استوجب عندهم العمل على تصفية هذا الصوفي الكبير، وإلقائه في المزبلة، مع منع الصلاة عليه، وربما أن هذا الأمر يدخل في سياق تصفية كل ما له علاقة بالعهد القديم، واجتثاث بقايا المنظومة المعرفية التي اختطها المرابطون، حتى يتيسر إحلال منظومة غيرها محلها، ويبقى عامل التوجس من أن تضم هذه التجمعات الصوفية مواقف سياسية، أو أن تتحول إلى تكتل سياسي من أبرز التخوفات لدى السلطة الحاكمة، وفي هذا السياق يتم إحضار أبي حفص عمر بن أبي يعقوب تصولي الذي أشخص إلى حضرة مراكش، وأبي إسحاق إبراهيم الصنهاجي الذي أشخص هو أيضا إلى الحاضرة نفسها [6].

الفرع الثاني: سلوك الملاحقة والمحاكمة.

لم ينحصر عنصر المقاومة لرجال التصوف على المراقبة والإشخاص، وإنما تجاوز ذلك إلى الملاحقة والتحكيم، مما يؤشر على ازدياد درجة الاحتقان ومواجهة السلطة للصوفية والصلحاء، وذلك تحسبا لأي ترويج لأفكارهم. فقد منع المتصوف أبو الفضل بن النحوي من إلقاء دروسه في أحد مساجد سجلماسة، بل إنه تعرض بعد ذلك للملاحقة، فاضطر إلى الاختفاء في جنة كانت في ملكه، وبقي مختفيا بها إلى أن أشرف على الموت من شدة الجوع، كما طالت الملاحقة آخرين منهم الصوفي الكبير أبو يعزى الذي تم إبعاده عن حومة البليدة بفاس، تحت ذريعة أن أهل البدع كانوا يشاركون في مجالسه[7]. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما عملت السلطة الحاكمة على الزج بعدد منهم السجون، والحكم عليهم بأنواع من العقوبات والأحكام، ومن النماذج التي لحقها هذا التنكيل، المتصوف الشهير أبو الحسن علي ابن حرزهم، الذي تم سجنه في مدينة فاس[8]، وأبو عبد الله الدقاق الذي سجن مع مجموعة من المريدين في فاس أيضا[9]، وأبو عبد الله بن عمر الأصم الذي سعي به إلى تاشفين بن علي[10]، كما قرر علي بن يوسف بن تاشفين سجن المتصوف الأندلسي اللخمي بمراكش، غير أن هذه المواقف المستدعية لمثل المحاكمات إنما نشأت في مجملها عن طريق فتاوى الفقهاء، الذين كانوا يشكلون سلطة علمية، من مهامها التنقير واختبار أحوال هؤلاء المتصوفة قصد استبيان مظاهر تناسقهم والمقررات المعرفية –عقائدية ومذهبية-التي حددتها السلطة السياسية. غير أن الأمر في أبعاده العميقة لم يكن سوى غطاء للصراع السياسي بين المرابطين والموحدين، يبقى الإطار المعرفي المذهبي ليس إلا محاولة للتخلص من الإرث الثقافي والاديولوجي الذي تأسس عليه الخط السياسي، ليتبين وفق هذا التوتر بين السلطة وأقطاب التصوف مدى حضور عامل «التصوف»، عنصرا فاعلا ومؤثرا داخل المجال الاجتماعي والسياسي والأخلاقي في البلاد.

الفرع الثالث: سلوك الاعتراف والإقرار.

يبرز أن مواقف السلطة اتجاه الصوفية عرفت تموجات واختلافات وتقاطعات، حتى إن هذا التباين نلامسه داخل السلطة الواحدة، وهو ما يُفيد أن السلطة لم يكن لها موقف مُوَحد اتجاه الصوفية، وإنما الأمر مُوَجه لمن اعتبرتهم يشكلون نوعا من الإزعاج لها، علما أن هناك من الادعاءات والدعاوى التي أُخذ بها رجالات التصوف ما ليس له أي تهديد أو مواجهة للسلطة الحاكمة، ونموذج ابن العريف خير مثال على ذلك، مما يؤكد أن هذه الحملة الموجهة ضد الصوفية شابتها خروقات وادعاءات غير الصحيحة، لذلك نجد من الصوفية من أطلق صراحه، وصُرف على محمل يليق بمكانته الولائية. وعلى هذا الأساس، فإن استدعاء الصلحاء وإشخاصهم إلى الحضرة السلطانية لم يكن بسبب توجهاتهم الروحية، بقدر ما كان نتيجة خوف استبطانهم لمواقف سياسية، خصوصا وأن السياق الذي ساوق هذه الحملات عرف مرحلة انتقالية بين المرابطين والموحدين، وهو ما ساعد على توليد نوع من الشك والارتياب اتجاه كل التيارات والتوجهات داخل مجال التداول، على اعتبار أن النظام الجديد ما زال فتيا، والسلطة لم تستقر بعدُ على الاطمئنان على الحُكم. علما أن تاريخ الولاية في المغرب يؤكد على عنصر الصلاح والولاية في هذا المجال، وأنه شكل سيرورة متجدرة عبر تقلبات السلطة السياسية، بمعنى أن كل نظام سياسي إلا وتجده مائلا أو مقربا إليه نوعا من المشارب الولائية[11].

على أن تجليات هذا التقارب تكمن في عدد من المواقف المميزة، كما هو حال آل أمغار الذين كانت لهم الحظوة على عهد المرابطين، فكانوا يتولون الخطط الدينية، مثل خطة القضاء والعدالة والخطبة والإمامة والتدريس. وقد صدرت ظهائر تعظيمهم وتوقيرهم منذ أمد بعيد، كما كانوا يلتمس منهم الدعاء خصوصا عند اشتداد الأزمات، كما حصل مع تميم بن علي اليفرني وعلي بن يوسف بن تاشفين، وقد ازدهر رباطهم وكثرت عمارتهم وسكناهم في عهد الموحدين، إلى أن صار حرما آمنا يعفى أهله وسكانه من التكاليف والوظائف المخزنية..وصاروا يتوارثون الصلاح خلفا عن سلف كما يتوارث الناس المال[12]. والشيخ محرز بن يخلف الذي حصل على ظهير من المعز بن باديس الصنهاجي بأمر من ولاة تونس وباديتها، بمراعاة زاوية الشيخ وحرمتها، ورفع الضرائب عن ممتلكات الزاوية، وأسرة صاحبها في البادية [13]، وأبو زكرياء يحيى بن محمد الجراوي الذي كان بمحل عند تاشفين بن علي، الذي حينما أراد الخروج إلى وهران قصد الشيخ أبا زكرياء؛ قال لأصحابه: لأرينكم رجلا صالحا[14]. كل هذه المواقف تبرز مشاعر الاطمئنان والاعتراف لرجل السلطة اتجاه أصحاب الولاية والصلاح، بما يخالف المواقف السالفة التي سبق ذكرها ويعارضها؛ من المحاكمات والملاحقات، والإبعاد والإشخاص. غير أن مَعقد هذه المقاربات كلها يدور حول إشكالية الديني والسياسي، تخوفا من أن تتحول هذه التجارب الروحية إلى توجهات مطالبة بالحكم، فمحددات القرار السياسي اتجاه المتصوفة يتمحور حول إرادة امتلاك السلطة السياسية، وهكذا انتهت العلاقة بين أبي يعزى والسلطة الحاكمة في شخص عبد المومن إلى التفاهم وتبادل الود[15]. وقد يكون مرجع هذا التقارب يكمن في الوعي بحقيقة تغلغل رجال التصوف وازدياد قوتهم، بما أوجب مراجعة مواقف الريبة والصرامة اتجاههم، وانتهاج نوع من المرونة مع أتباعهم. ونجد بعض الإشارات حول الانفراج النسبي الذي طبع علاقة السلطة الموحدية بالمتصوفة في تعيين بعض الصوفية في مناصب إدارية راتبها يؤدى من الخزينة العامة للدولة، مثلما نجده مع الفقيه محمد يسكر بن موسى الجراوي، الذي تولى منصب الخطابة بجامع القرويين بفاس، بعد وفاة سلفه أبي الحسن بن عطية. وكان الجراوي تلميذا لأشهر متصوفة فاس، مثل أبي حرز يخلف الأوربي وأبي الحسن بن حرزهم، ومن جهة أخرى كان الجراوي أحد فقهاء فاس القلائل الذين صرحوا بتأييدهم للشيخ أبي يعزى في وقت كانت أنشطة هذا الأخير قد استنكرها فقهاء المدينة[16].

عرفت فترة أبي يعقوب المنصور تحولا لافتا في تعامل السلطة مع الصوفية، خصوصا مع الولي الشهير أبي العباس السبتي، فقد قرر الخليفة المنصور إدخاله إلى مراكش، وحبس عليه «مدرسة للعلم والتدريس، وزاوية للفقراء والذكر والعبادة» [17]. فإذا كان هناك من يرى أن هذا القرار يدخل في إطار سياسة الاستقطاب للمتصوفة التي تبنتها السلطة الموحدية، في محاولة منها إلى تقييد الحرية النسبية التي كان يتمتع بها في جبل جليز، ومن تم وضع نشاطه العمومي تحت المراقبة[18]، فسنميل إلى اعتبار أن هذا الموقف يعبر على حالة الاطمئنان لدى السلطة اتجاه الصوفية في شخص أبي العباس السبتي، على أساس أن السلطة الحاكمة قد تحققت من مذهب الشيخ مدة إقامته في نواحي مراكش. هذا مع أن لأبي العباس نظرية فريدة لمفهوم الصدقة، يتجاوز نطاقها مجال الأفراد، إلى ما له علاقة بالسياسة العامة للدولة، فقد اعتبر أن جوهر الإصلاح يقوم على منع تكديس الأموال، وذلك بإقناع أغنياء المجتمع وفقرائه بِمَدِّ جسور التراحم الأفقي باعتباره السبيل الوحيد للتخفيف من الآثار السلبية للتحولات الطبيعية القاسية، داعيا في البداية إلى محاربة العوارض النفسية المثبطة للهمم عن الإنفاق، من بخل وشح وأثرة، وسماها بالعلة العظمى، مدعما في المقابل أواصر البذل والإيثار والصدقة، بغية تشكيل مجتمع تقل فيه عناصر التمايز الاجتماعي[19]، ما لقي استجابة لدى أعلى سلطة في الدولة؛ الذي أصدر أوامره بتمكين الفقراء والمساكين والضعفاء من مدخرات بيت المال تحت إشراف أبي العباس السبتي. على أن هذا التفويض من جانب مؤسسة وازنة داخل الدولة، ليعبر بشكل وازن على مدى مكانة هذه النماذج الروحية اعترافا وإقرارا.

هـــــــــــــــــــــــوامـــــــــــــــــــش

- التادلي: التشوف إلى رجال التصوف، (ص 149).

- عبد العزيز بنعبد الله: معلمة التصوف الإسلامي، (3/5).

- الناصري: الاستقصا، (2/258-259). السائح: الحضارة الإسلامية في المغرب، (ص 189).

- إبراهيم بودشيش: حول محن المتصوفة، (ص 43).

- محمد الشريف: التصوف والسلطة بالمغرب الموحدي، (35-36).

- التادلي: التشوف، (ص 309).

- إبراهيم بودشيش: حول محن المتصوفة، (ص 44).

- التادلي: التشوف، (ص 172).

- المصدر نفسه، (ص 156).

- نفسه، (ص 155)

- كما هو الشأن بالنسبة مثلا لعلي بن يوسف بن تاشفين مع آل أمغار، و تاشفين بن علي مع أبي المواهب، والمنصور مع أبي العباس السبتي.

- التادلي: المعزى في مناقب أبي يعزى، (ص 176). تقول عصمت عبد اللطيف: إن الأسر الشريفة كانت تعفى من الضرائب وتمنح لها ظهائر التوقير، وتقدم أسرة أمغار نموذجا. حتى إنها عدت من فئة الشرفاء الأعيان. أضواء جديدة على المرابطين. (ص 18).

- إبراهيم حركات: مدخل إلى تاريخ العلوم، (ص 43).

- التادلي: التشوف، (ص 137-138).

15.الغرميني: المدارس الصوفية، (ص 294).

16.التادلي: التشوف، (ص 339). المستفاد، (1/58-59).

- التادلي: التشوف، (ص452).

- محمد الشريف: التصوف والسلطة بالمغرب الموحدي، (ص 61).

19. عبد الهادي البياض: تجليات المقاربة الوسطية في منهج التكافل الاجتماعي لمتصوفة مغرب العصر الوسيط، ضمن التصوف السني في تاريخ المغرب: تنسيق: إبراهيم بودشيش، (ص 236).