الأشاعرة في الاستعراب الإسباني -1- [الغزالي عند بلاثيوس من خلال كتاب: «الاقتصاد في الاعتقاد»]

حضور العقيدة الأشعرية في الاستعراب الإسباني -1-

[الغزالي عند بلاثيوس من خلال كتاب: «الاقتصاد في الاعتقاد»]

لطالما حظيت مختلف المدارس الاستشراقية [الفرنسية، البريطانية، الأمريكية،...]، بعناية واسعة من قبل الباحثين، ما جعلها تحتل مكانة بارزة في الأوساط الأكاديمية العالمية، بتركيزها على دراسة الإسلام من منظور استعماري، مع اهتمام خاص بالتاريخ الاجتماعي والسياسي للإسلام، وبالمصادر التشريعية [القرآن والسنة النبوية]. إلا أن الاستعراب الإسباني، على تميزه وفرادته، لم يحظَ بنفس القدر من الاهتمام، رغم أنه قدم أعمالا رائدة في فهم الفكر الإسلامي وتفاعله مع الثقافة المسيحية الأوروبية. وقد يرجع هذا الأمر إلى قضية الاستعمار Colonialism وأثرها البارز في تشكيل الصورة الغربية عن الشرق.

صحيح أن الاستعراب الإسباني ركّز على الفترة الأندلسية، وقدم عنها دراسات عميقة تبرز التفاعل الثقافي بين الإسلام والمسيحية في شبه الجزيرة الأيبيرية. وذلك ما يلحظ في أعمال أبرز رواد الاستعراب الإسباني؛ فرانسيسكو كوديرا، وخوليان ريبيرا، وغونزاليث بالنثيا، وميغيل آسين بلاثيوس، الذين بذلوا جهودا في دراسة اللغة العربية والتراث الإسلامي. بيد أن هذه الأعمال بقيت أقل شهرة مقارنة بأعمال المدارس الاستشراقية الأخرى، فظل الاستعراب الإسباني شبه غائب رغم إسهاماته العميقة في فهم الفكر الإسلامي، والفلسفة، وعلم الكلام [الأشعري خصوصا]، وأعمال الغزالي، من هذا المنطلق جاءت فكرة إعداد سلسلة «حضور الأشعرية في الاستعراب الإسباني»، مساهمة في إبراز ملامح عامة عن الدراسات الاستعرابية الإسبانية. ونشرع في مقالنا هذا في تقديم إضاءة عامة وموجزة عن أبرز رواد الاستعراب الإسباني.

- حول آسين وأعماله:

ميغيل آسين بلاثيوس(Miguel Asín Palacios) (1944-1871) ، شيخ الاستعراب الإسباني المعاصر ورائده، الذي عزم بادئ الأمر على متابعة دراسته الجامعية في كلية الهندسة، بيد أن الظروف ساقته للالتحاق بأحد المعاهد الدينية بسرقسطة، وتخرج منه سنة 1895م قسيسا وعين بذلك في كنيسة سان كيتانو بسرقسطة. وخلال فترة دراسته بهذا المعهد كان دائم التردد على كلية الآداب، التي تعرف فيها إلى المستعرب الكبير خوليان ريبيرا إي طراغو، وتتلمذ له، واستفاد من غزارة علمه ومعارفه، وتلقى منه مخـتلف أشكال الدعم المادي والمعنوي. ودرس مستعربنا اللاهوت والفلسفة، ثم تخصص في الدراسات العربية والإسلامية. بعدها عمل أستاذًا للغة العربية في جامعة مدريد، وكان له الأثر الكبير في دراسة الفكر الإسلامي في الغرب[1].

اهتم بلاثيوس بالتراث الإسلامي بشكل عام، وتحديدا في مجالات؛ التصوف، والفلسفة الإسلامية[2]، والعقيدة (اللاهوت الإسلامي أو علم الكلام)، فأنجز دراسات معمقة حول مدى تأثير الفكر الإسلامي على الثقافة الأوروبية، خاصة في العصور الوسطى؛ ومن أبرز أعماله:

في التصوف الإسلامي:

| الصوفي ابن العربي المرسي |

El Místico Murciano Abenarabi |

| الإسلام الـمُـنَصْـرن؛ دراسة في «التصوف» من خلال أعمال ابن العربي المرسي |

El Islam Cristianizado; estudio del «sufismo» a través de las obras de Abenarabi De Murcia |

| روحانية الغزالي وعلاقتها بالمسيحية |

La espiritualidad de Algazel y su sentido cristiano |

| أثر الإسلام في الكوميديا الإلهية |

La Escatología Musulmana En La Divina Comedia |

حيث ركز في هذه الأعمال وغيرها على ملامح التأثير والتأثر بين التصوف الإسلامي والروحانية المسيحية، ومثل لذلك بشخصيات مسيحية بارزة، مثل القديس يوحنا الصليبي (1591) Juan De La Cruz والشاعر الفلورنسي دانتي أليغييري (1321) Dante Alighieri.

في الفلسفة الإسلامية:

| ابن مسرة ومدرسته؛ أصول الفلسفة الإسبانية الإسلامية |

Abenmansara Y Su Escuela. Orígenes De La Filosofía Hispano Musulmana |

| ابن باجة؛ الفيلسوف السرقسطي |

El filósofo zaragozano Avempace[3] |

| مقدمة في فن المنطق لابن طملوس |

Introducción al arte de lógica por Abentumlus de Alcira |

ساهم بلاثيوس في كشف النقاب عن التراث الفكري الإسلامي وتأثيره العميق على الحضارة الغربية. حيث -من خلال أعماله- حفر عن جذور الفلسفة الإسلامية في الأندلس، مركزا أساسا على ابن مسرة، الذي اعتبره أحد أوائل فلاسفة الأندلس أو «إسبانية المسلمة». كما قدم دراسات مفصلة عن فلاسفة أندلسيين آخرين مثل ابن باجة في كتابه «ابن باجة؛ الفيلسوف السرقسطي»، وابن طملوس في عمله «مقدمة في فن المنطق لابن طملوس»، مما أظهر تنوع وثراء التراث الفلسفي الإسلامي في الأندلس. أعمال بلاثيوس لم تُبرز فقط الإسهامات الفلسفية لهؤلاء المفكرين، بل كشفت أيضا عن حضور الحوار الثقافي والفكري بين الإسلام والمسيحية في العصور الوسطى، مما جعل دراساته مرجعا أساسيا لفهم التبادل الفكري والحضاري بين الشرق والغرب.

في العقيدة والإلهيات:

| سيوكولوجيا العقيدة حسب الغزالي |

Psicología de la creencia según Algazel |

| أثر اللاهوتية الرشدية عند القديس توماس الأكويني |

El averroísmo[4] teológico de Santo Tomás de Aquino |

| الغزالي: العقيدة، الأخلاق، الزهد |

Algazel: Dogmática, Moral y Ascética |

| «الاقتصاد في الاعتقاد»: ملخص لعقيدة الغزالي الكلامية |

El justo medio en la creencia: Compendio de teología dogmática de Algazel |

يرى بلاثيوس أن الغزالي نجح في الجمع بين النقد الفلسفي والدفاع عن العقيدة الإسلامية، مستخدما البراهين العقلية والتجربة الروحية لتعزيز الإيمان. قدم الغزالي –من خلال «إحياء علوم الدين» و«المنقذ من الضلال» و«الاقتصاد في الاعتقاد»- رؤية متوازنة للعقيدة. كما بحث آسين في تأثير ابن رشد على القديس توماس الأكويني، مظهرا كيف استفاد الأخير من المنهجية العقلانية الرشدية مع تعديلها لتتناسب مع العقيدة المسيحية.

- الغزالي عند بلاثيوس من خلال كتابه: «الاقتصاد في الاعتقاد»

رغم أن الإمام الغزالي (ت.505هـ) لم يكن أندلسيا[5]، إلا أن بلاثيوس أولاه اهتماما كبيرا، واعتبره أحد أبرز الشخصيات في الفكر الإسلامي وأكثرها تأثيرا فيه، حيث جمع في مؤلفاته بين الفلسفة والتصوف والعقيدة (الكلام).

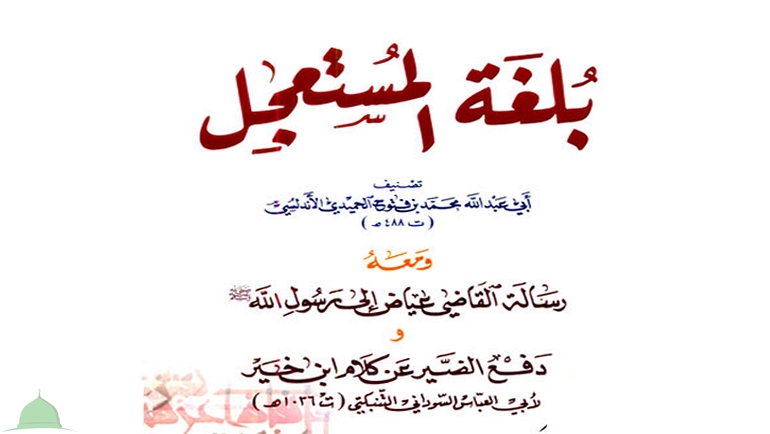

وعليه، فقد اخترت من أعمال بلاثيوس في هذه القراءة، منجزه الموسوم بـ «الاقتصاد في الاعتقاد: ملخص لعقيدة الغزالي الكلامية»

El justo medio en la creencia: Compendio de teología dogmática de Algazel

وهو ترجمة وتعليق قام بهما ميغيل أسين بلاثيوس لكتاب أبي حامد الغزالي «الاقتصاد في الاعتقاد»، صدر سنة 1929م بمدريد، يقع في 549 صفحة[6]، موزعة كالآتي؛ مقدمة المترجم (ص. 1-18)، مسرد التصحيحات لنسخة القاهرة[7] (ص. 19-20)، المتن المُتَرْجم (ص. 23 – 379)، ملاحق (ص. 383-540)، الفهارس العامة: فهرس الأعلام (ص. 543-544)؛ فهرس الملل والفرق (ص. 545-546)؛ فهرس النصوص المقتبسة للقديس توماس الأكويني (ص. 547-548)؛ فهرس المواد [المصطلحات والمفاهيم] (ص. 549-555).

في مقدمته، أبرز المترجم الأهمية التي حظيت بها دراسة اللاهوت العقائدي في أوروبا المسيحية القروسطية، ليس فقط من ناحية التأريخ، ولكن أيضا لتوفير عقائد مدرسية[8] لفهم وتعليم اللاهوت بمنهجية دقيقة، بيد أن هناك مجموعة من المشكلات والعقائد اللاهوتية التي تتطلب ثقافة فلسفية أعلى من تلك التي كانت لدى أوائل المدرسيين. وبالفعل، التاريخ يؤكد هذه التوقعات المسبقة، لوجود طفرة أو انقطاع في التطور الثقافي للاهوت العقدي[9] بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر؛ من بطرس أبيلار Pierre Abélard ، وبطرس اللومباردي Peter Lombard إلى ألبرتوس ماغنوس Albertus Magnus، والقديس توماس الأكويني Thomas Aquinas، ودنس سكوت Duns Scotus، هناك اختلافات كبيرة تتعلق بتوظيف أكثر كثافة للعقل الفلسفي في إثبات العقائد وتنظيم المذاهب، فكيف يمكن ملء هذا الفراغ الذي يعرضه التاريخ؟

حسب بلاثيوس، يرجع ذلك إلى حقيقة إدخال الموسوعة الأرسطية -التي كانت معروفة جزئيا فقط في أوروبا المسيحية قبل ذلك- حيث قدم كلا من الميتافيزيقا وعلم النفس والمنطق الأرسطي للمدرسيين وثائق فلسفية، ومناهج بحثية، وتعريفات كانت ضرورية لتنظيم التفكير. لكن هذه الوثائق لم تدخل للمدرسيين مباشرة، وإنما من خلال وساطة الفلاسفة المسلمين، سواء من الشرق أو من إسبانيا، حيث تمت ترجمة أعمالهم إلى اللاتينية بشكل رئيسي في طليطلة، مما وفر رصيدا علميا منهجيا وفيرا، كانت في الأصل أرسطية وأفلاطونية محدثة، ولكن تم تفسيرها وتحليلها وتنظيمها، وإعادة صياغتها أحيانا، من قبل فلاسفة ومفكري الإسلام. ولا أدل على ذلك من الاقتباسات الكثيرة من الكندي، والفارابي، وابن سينا، والغزالي، وابن باجة، وابن طفيل، وابن رشد... التي تظهر في كل صفحة من أعمال المدرسيين في القرن الثالث عشر، فهي حقيقة لا يمكن تجاهلها. لذلك، بدأ مؤرخو المدرسية بالاهتمام الجدي بتفسير وفهم هذا الأمر بشكل كامل، حتى تتجاوز قيمته التفسيرية لتلك النشأة، كونه مجرد موضوع غامض ورتيب، وتتحقق فيه صفة الفرضية العلمية المثبتة.

بعد أن أفاض آسين، في هذه المقدمة، في رصد الأصول الإسلامية بمختلف المدارس اللاهوتية بأوروبا المسيحية القروسطية، مثّل لكتاب «الاقتصاد في الاعتقاد» باعتباره المرآة التي تعكس بشكل وافٍ عقيدة الأشاعرة، عقيدة أهل السنة في الإسلام[10]، ولا شك أن المؤرخين المدرسيين -حسب بلاثيوس- سيتحققون من تأثير اللاهوت العقدي للغزالي في اللاهوت المدرسي المسيحي في القرن الثالث عشر، خصوصا لدى الأسكوتيين أصحاب الاتجاه الإرادي؛ أي أن العالم موجود بفعل الإرادة الإلهية الحرة، ومن الممكن تماما ألا يكون موجودا أو أن يكون بطريقة مختلفة تماما، ولعل أهم ما ميز «الاقتصاد»، هو كونه جمع بين إثبات عقائد الإسلام وفقًا للمدرسة الأشعرية، وتفنيد آراء خصومها من الفلاسفة والمعتزلة.

ومجمل القول، أن ترجمة بلاثيوس لكتاب «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي، تعدّ إنجازا علميا بارزا في وقته، أولا لأصالته، وثانيا لقيمته، يبرز فيه أطروحته حول علاقة التأثير والتأثر بين الفكر الإسلامي واللاهوت المسيحي في العصور الوسطى. فهو لا يقتصر فقط على نقل نص لاهوتي إسلامي إلى اللغة اللاتينية، بل يفتح آفاقا جديدة لفهم التأثيرات الإسلامية على تطور اللاهوت المدرسي في أوروبا. ومن خلال هذه الترجمة، يمكن للباحثين تتبع جذور العديد من الأفكار الفلسفية واللاهوتية التي شكلت الفكر الغربي في أوروبا المسيحية القروسطية.

كما تكمن أهمية هذا العمل أيضا؛ في كونه يقدم نظرة عميقة عن كيفية استيعاب الفكر الإسلامي وإعادة صياغته في السياق المسيحي. فهو إذن؛ ليس مجرد عمل أكاديمي، بل هو إسهام في فهم أعمق لتاريخ الفكر الديني والفلسفي، وتذكير بقيمة الحوار بين الحضارات في تشكيل التراث الفكري الإنساني.

عبدالإله كافا

مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقدية

--------------

[1] Real Academia de Historia:

https://dbe.rah.es/biografias/6914/miguel-asin-palacios ha sido visitado: 01/03/2025.

القاضي، محمد عبدالرحمان، ميغيل آسين بلاثيوس رائد الاستعراب الإسباني المعاصر، سلسلة كتاب المجلة العربية – المملكة العربية السعودية، سنة: 1431هـ، ص: 26-28.

[2] يسميها بلاثيوس: الفلسفة الإسبانية الإسلامية، وهذا التعبير دارج عنده وعند غيره من المستعربين، في إطار ما عرف آنذاك بالخصوصية الإسبانية، أو الأسبنة، أي أنها فلسفة إسبانية بالدرجة الأولى، ثم إسلامية بعد ذلك. [ينظر: العسري، عبد الواحد، الإسلام في تصورات الاستشراق الإسباني، دار المدار الإسلامي؛ بيروت؛ ط: 2، سنة: 2015م، ص: 70]

[3] Avempace: الاسم اللاتيني للفيلسوف الأندلسي المسلم ابن باجة (ت.533هـ)، واسمه الكامل أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ.

[4] El averroísmo = الرُّشدية: مصطلح أكاديمي يشير إلى فكر ابن رشد بشكل عام.

[5] نحن بصدد إعداد بحث نبرز فيه جوانب حضور الغزالي في الأندلس من خلال أعمال ميغيل أسين بلاثيوس، يرتقب نشره في مجلة الإبانة، العدد 10.

[6] باعتبار الترقيم من الصفحة الأولى من مقدمة المترجم إلى آخر صفحة من الفهارس العامة، أما فهرس المحتويات؛ فورد قبل مقدمة المترجم في 7 صفحات بالترقيم الروماني.

[7] كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، تأليف أبي حامد الغزالي (ت.505هـ)، طبعة مصطفى الكباني الدمشقي، المطبعة الأدبية بالقاهرة (دون تاريخ). مجلد واحد من 115 صفحة بحجم ربعي.

Kitab alictisad fi aliticad. Edición de Mustafá el Cabaní de Damasco. Imprenta del Aladabía del Cairo (sin fecha). Un volumen de 115 páginas, en 4°.

[8] Las Doctrinas Escolásticas.

[9] Teológico-dogmática

[10] في الأصل يستخدم بلاثيوس عبارة «العقيدة الأرثوذكسية للإسلام» “ la teología ortodoxa del islam” أو «الإسلام الأرثودوكسي» “El Islam ortodoxo”، ولا شك أنه سحبها على الإسلام من المسيحية، إذ يعني الالتزام الصارم بالتقاليد والمبادئ الأصلية للدين، بيد أن الصواب أن يقال أهل السنة؛ باعتبار أن هذا المصطلح مرتبط بالهوية الإسلامية، وله أبعاد عقدية وفقهية وتاريخية.