لا غرو أنّ التكاليف الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده على ضربين: أحكام تتعلق بالأعمال الظاهرة، وأحكام تتعلق بالأعمال الباطنة، فعلم الظاهر يهتم بإصلاح المعاملات وعلم الباطن يهتم بالأحوال والمقامات والمعارف، وعن الحسن، قال: (العلم علمان: فعلم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله عز وجل على ابن آدم)[1].

وقال أبو طالب المكي: (علم الظاهر وعلم الباطن هما علمان أصلان لا يستغنى أحدهما عن صاحبه، بمنزلة الإسلام والإيمان، مرتبط كل واحد منهما بالآخر كالجسم والقلب، لا ينفك أحدهما من صاحبه)[2].

فالأعمال الظاهرة نوعان: أوامر ونواه فالأوامر هي إقامة الصلاة، وإتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا، وأما النواهي فهي: قتل النفس بغير حق، والسرقة والزنى، وقدف المحصنات، وشرب الخمر، والنميمة والغيبة وغيرها...

وأما بالنسبة للأعمال القلبية، فهي كذلك على ضربين، فأما الأوامر فيدخل في مجملها الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره والإخلاص والصدق والخشوع والتوكل... وأما النواهي كالكفر والنفاق والكبر والعجب الحقد والغل والحسد والرياء والقسم الأهم في هذه الأقسام هو المتعلق بطهارة القلوب من الأمراض الباطنية.

فكما يهتم الانسان بظاهره هو مطالب كذلك بالاهتمام بباطنه، وعلم الباطن هو العلم بالأخلاق وتربية السلوك الإنساني، والتوجه الى حضرة الله وطهارة القلوب من مختلف الأمراض التي تحجب السالك لطريق أهل التصوف إلى حضرة الله تعالى عن معرفة الله، وهذه المعرفة هي الغاية التي من أجلها خلق الانسان مصداقاً لقوله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) [سورة الذاريات، الآية: 56].

قال الغزالي: (علم الباطن هو علم يقين المقربين، وثمرته الفوز برضا الله تعالى، ونيل السعادة الأبدية، وبه تزكية النفس وتطهيرها، وتنوير القلب وصفاؤه بحيث ينكشف بذلك النور أمور جليلة، ويشهد أحوالا عجيبة، ويعاين ما نمت عنه بصيرة)[3]، وقال أبو الحسن بن أبي ذر في كتابه منهاج الدين أنشدونا للشلبي:

علـــــم التصــوف لا نفــــــــاذ لـــه علـم ســـــنيّ سمـــــــاويّ ربــــــوبيّ

فيه الفوائـــد للأربــــاب يعرفهـــــا أهل الجزالة والصنع الخصـوصي[4].

والصوفية رضوان الله عليهم هم علماء الباطن المختصون بعلم طهارة القلوب وتصفيتها من مختلف الأمراض الباطنية وقد عرفهم الامام الطوسي، وقال: (هم العلماء بالله وأحكام الله العاملون بما علمهم الله تعالى، المتحققون بما استعملهم الله عز وجل، الواجدون بما تحققوا، الفانون بما وجدوا، لأن كل واجد قد بما وجد)[5].

والتصوف بهذا المعنى يقوم بوظيفة تزكية القلوب وتنوير الوجدان، وهو العلم بأحوال القلوب، وهو بهذا المعنى عبارة عن تجربة ذوقية روحية وجدانية تكتسب بالرياضة الباطنية التي تنور القلوب حتى تفيض أدباً وشوقاً إلى حضرة الله، وكل هذه المعاني والأسرار الربانية التي تثمرها التريبة الصوفية في قلوب المريدين لوجه الله تعالى، مستمدة من أصول الدين الإسلامي، وفي ذلك يقول ابن خلدون وهو يتحدث عن وظيفة الصوفية ودورهم وقال: (العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة)[6].

فالإسلام هو الضابط والموجه للسلوك الإنساني في تجلياته الظاهرة، والموجّهة بدورها لأعمال الجوارح، ووظيفة الإيمان هو تصحيح المعتقد الباعث على العمل، الموجب للتّسليم والانقياد لقدرة الله جلت قدرته ويشكل مقام الإحسان روحاً ومقصداً، ومكملاً لكل هذه المراتب التي تربى عليها الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون من بعدهم. وعاشوا حياة كريمة ربانية مع سيد الوجود المصطفى بدر التمام صلى الله عليه وسلم.

ويقول الامام أبو حامد الغزالي وهو يفصل الكلام في وظيفة التصوف الإسلامي ومقاصده: (التصوف تصفية القلوب عن موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبيعية، وإخماد صفات البشرية ومجانبة الدواعي النفسية، ومنازلة الصفات الروحانية، والتعلق بالعلوم الحقيقية، واستعمال ما هو أولى على الأبدية، والنصح لجميع الأمة، والوفاء لله على الحقيقة واتباع الرسول (صلع) في الشريعة)[7].

وقال الشيخ زروق: (فائدة الشيء، ما قصد له وجوده، وفائدته: حقيقته في ابتدائه، أو انتهائه، أو فيهما.

كالتصوف: علم قُصد لإصلاح القلوب، وإفرادها لله، عمَّا سواه.

وكالفقه: لإصلاح العمل، وحفظ النظام، وظهور الحكمة بالأحكام.

وكالأصول: لتحقيق المقدمات بالبرهان، وتحلية الإيمان بالإيقان.

وكالطب: لحفظ الأبدان.

وكالنحو: لإصلاح اللسان، إلى غير ذلك فافهم)[8].

ومن ثمّ فإن الدين الإسلامي هو حقيقة واحدة متكاملة، جمع بين الاسلام والايمان والاحسان، والهدف المنشود هو العمل على تحقيق التوازن بين الرُّوح والجَسَد، وبين الظاهر والباطن. وهذه التكاملية المترابطة هي التي ورد ذكرها في حديث جبريل، الذي لخص المضمون الجوهري للرسالة السماوية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال: (أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)[9].

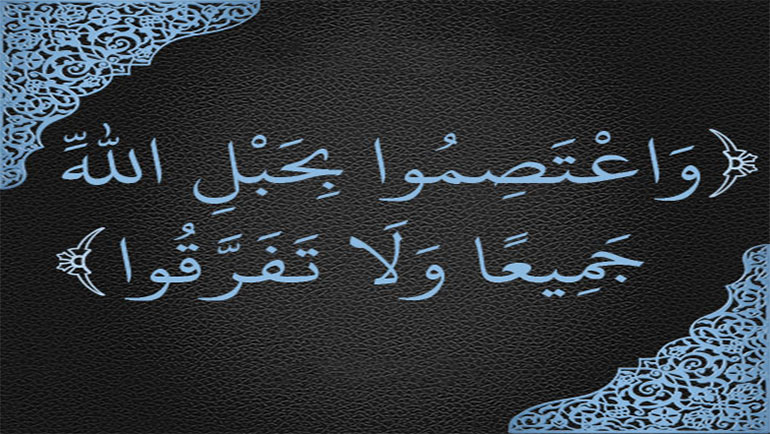

ولهذه فالتزكية والطهارة وظيفة سامية وراقية تسعى إلى ترسيخ مجموعة من القيم الجمالية في الوسط الاجتماعي، ونبذ التطرف والكراهية والعنف، ومن هذه القيم: الاعتصام بحبل الله تعالى ونبذ التفرقة، قال الله تبارك وتعالى (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ) [آل عمران، الآية: 112]. وقوله عز وجل: (وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ) [سورة الآنفال، الآية: 46]، وقال عز وجل: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [سورة الأنعام، الآية: 153].

ومن وظائف التصوف الإسلامي ومقاصده الدعوة إلى طهارة القلوب من الامراض الباطنية كالحسد والتجسس والتباغض والحقد والكراهية، فعن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغُضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا. وَكُونوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا)[10]، وفيه كذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ)[11].

ومن وظائف التصوف الاسلامي التوحيد والمعرفة التي هي الغاية المطلوبة للسعادة في الدارين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن مات يشهد أن لا اله الا الله دخل الجنة)[12]. وقال الكاشاني في فصل التوحيد: (كل طائفةٍ تكلمت عنه: بعضهم بلسان العلم والعبارة، وبعضهم بلسان الذوق والإشارة، وما قدروه حق قدره، وما زاد بيانهم غير ستره، إلّا أن أرباب الذوق لمّا كانت إشارتهم عن وجدان وبيانهم عن عيان، لاحت إشارتهم لأسرار المحبين لوائح الكشف المبين، وأذابت عباراتهم قلوب المتعطشين لذة برد اليقين... وللتوحيد مراتب، علم وعين وحق، علمه ما ظهر بالبرهان وعينه ما ثبت بالوجدان وحقه ما اختص بالرحمن. أما التوحيد العلمي، فتصديقي إن كان دليله نقلياً وهو التوحيد العام، وتحقيقه إن كان عقلياً وهو التوحيد الخاص والمصدّق... وأما التوحيد العيني الوجداني، فهو أن يجد صاحبه بطريق الذوق والمشاهدة عين التوحيد... وأما التوحيد الرحماني: فهو أن يشهد الحق سبحانه على توحيد نفسه بإظهار الوجود، إذ كل موجود يختص بخاصيته، لا يشاركه فيها غيره، وإلّا لما تعيّن)[13].

ومن مقاصد التربية الصوفية ومقاصدها، فقد سئل الجنيد عن التصوف فقال: (اسم جامع لعشرة:

الأول: التقلل من كل شيء من الدنيا عن التكاثر فيها؛

الثاني: اعتماد القلب على الله من السكون إلى الأسباب؛

الثالث: الرغبة في الطاعات من التطوع في وجود العوافي؛

الرابع: الصبر على فقد الدنيا عن الخروج إلى المسألة والشكوى؛

الخامس: التمييز في الأخذ عند وجود الشيء؛

السابع: الشغل بالله عز وجل عن سائر الأشياء؛

الثامن: تحقيق الإخلاص في دخول الوسوسة؛

التاسع: اليقين في دخول الشك؛

العاشر: السكون إلى الله من الاضطراب والوحشة؛

فإذا استجمع الصوفي هذه الخصال استحق بها الاسم وإلا فهو كاذب)[14].

ومن وظائف التربية الصوفية ومقاصدها أن يدفع المريد نحو شوق الروح للطهارة وعزمها وتقويتها على مخالفة النفس والتوجه بها إلى حضرة الله طاهر ة نقية صفية والتدرج في مدارج الصفاء الروحي، والكمال الأخلاقي وتربية المريد لوجه الله تعالى على المحبة والتسامح وقبول الآخر ونبذ التفرقة والعصبية فبالمحبة تصفوا الأرواح، وتسمو النفوس، ويصلح المجتمع ويرقى إلى الأفضل.

إن المتنفس الوحيد لتوحيد أفراد المجتمع ونبد التفرقة والعداوة في ما بين أفراده، وتخليصه من أزماته الفكرية وفراغه الروحي هو الخوض في غمارة التربية الصوفية التي تنير الطريق وتصفي القلوب العليلة، وترشدها نحو الهداية المحبة والسلام والتضامن والتكافل الاجتماعي.

------------------------

- المصنف، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي، تحقيق: سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري، قديم: ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري، الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض – السعودية، الطبعة: الأولى، 1431 هـ - 2015م. كتاب الزهد، ما ذكر عن نبينا ﷺ في الزهد، ج: 19، ص: 270، رقم الحديث: 37080.

- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن) لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة – الرياض) الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1997م، ج: 2، ص: 714.

- إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي، دار المنهاج للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 1432ه/2011م، ربع المهلكات، كتاب ذم الجاه والرياء ج: 3، ص: 283.

- التعرف لمذهب أهل التصوف، أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، (ط/ت)، علوم الصوفية علوم الأحوال، ص: 88.

- اللمع، لأبي نصر السراج، حققه وقدم له وخرج أحاديثه: الدكتور عبد الحليم محمود، والدكتور طه عبد الباقي سرور، الناشر دار الكتب المصرية، 1380هـ/1960م، ص: 47.

- تاريخ ابن خلدون، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: أ. خليل شحادة، مراجعة: د. سهيل زكار، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: الأولى، 1401 هـ -1981م، ج: 1، ص: 511.

- روضة الطالبين وعمدة الشاكرين،لأبي حامد الغزالي، دار السعادة مصر، سنة النشر: 1924م، ص: 143.

- قواعد التصوف، لأحمد زروق الفاسي البرنسي (ت 899 هـ)، تقديم وتحقيق عبد المجيد خيالي، ط3، 1428هـ – 2007م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان. ص: 30.

- صحيح ابن حبان، تحقيق محمد علي سونمز، خالص آي دمير، الناشر: دار ابن حزم – بيروت، الطبعة: الأولى، 1433هـ - 2012م، النوع الثامن والعشرون ذكر الإخبار عن وصف القائم في حدود الله والمداهن فيها، ج: 4، ص: 500، رقم الحديث: 3845.

- صحيح البخاري، تحقيق: جماعة من العلماء، الطبعة: السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، 1411 هـ، كتاب الأدب، باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، ج: 8، ص: 19 رقم الحديث: 6066.

- صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ج: 1، ص: 103، رقم الحديث: 481.

- مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001م، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ج: 19، ص: 340، رقم الحديث: 12331.

- معجم اصطلاحات الصوفيّة، عبد الرزاق الكاشاني، تحقيق: عبد الغال شاهين، دار المنار للطباعة والنشر، القاهرة، ط1، 1992م. ص: 57.

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، الناشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، عام النشر: 1394 هـ - 1974م، ج: 1، ص: 21.