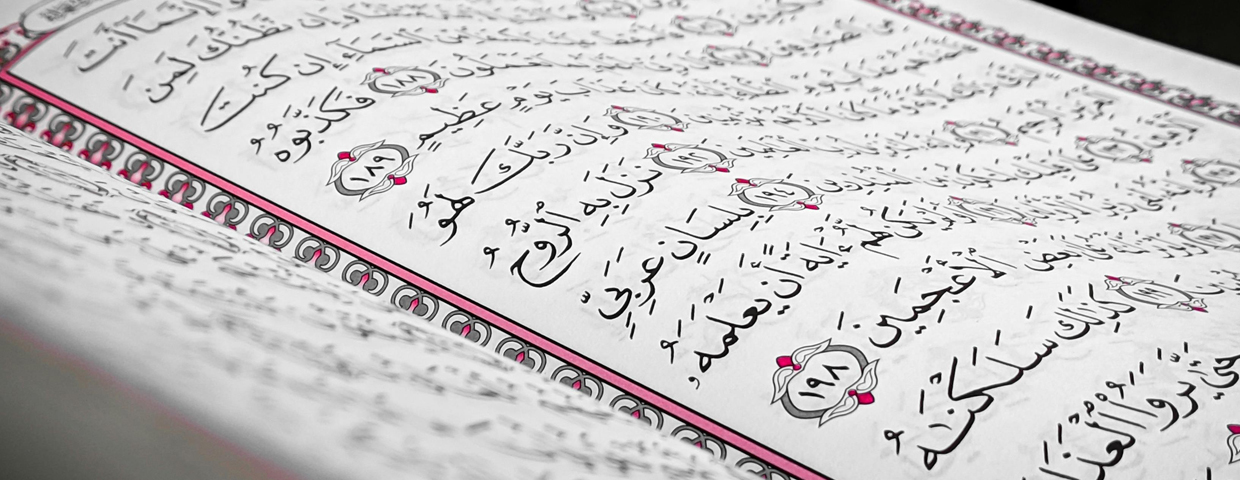

غيث النفع في توجيه القراءات السبع قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ﴾، ﴿إِلَيْهِمْ﴾، ﴿لَدَيْهِمْ﴾

الحمد لله الذي أنزل القرآن على نبيه على سبعة أحرف تخفيفا عن هذه الأمة وتيسيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أرسله الله للناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه التّالين لكتاب الله تجويدا وتحبيرا.

قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ﴾، ﴿إِلَيْهِمْ﴾، ﴿لَدَيْهِمْ﴾

قال مكي بن أبي طالب: «وقرأ حمزة ﴿عَلَيْهِمْ﴾ و﴿إِلَيْهِمْ﴾ و﴿لَدَيْهِمْ﴾ هذه الثلاثة حيث وقعت بضم الهاء في وصله ووقفه، وكسرها الباقون»(1).

فهذه الهاء أصلها الضم وقد بيَّن ذلك المهدوي رحمه الله فقال: «﴿عَلَيْهِمْ﴾ و﴿لَدَيْهِمْ﴾ و﴿إِلَيْهِمْ﴾، أصل الهاء في هذا وما أشبهه الضم، والدليل على ذلك أنك إذا أفردتها قلت: «هُمْ». ودليل آخر: أنا وجدنا جميع ما تكسر الهاء فيه يجوز فيه ضمها، نحو: «عَلَيْهُمْ» و«فِيهُمْ» و«بِهُمْ» وما أشبه ذلك، ولا يجوز الكسر إلا في مواضع مخصوصة، فدلَّ ذلك على أن أصلها الضم وأن الكسر فيها يكون لوجوه»، ثم بين رحمه الله هذه الوجوه فقال:

أحدها: أن الهاء خفية ليست بحاجز حصين، فإذا ضمت فكأن ضمتها قد وليت الكسرة أو الياء الساكنة التي قبلها لضعف الهاء عن الحجز، وذلك ثقيل. ويدل على ضعف الهاء أنهم يبينونها بزيادة الواو عليها في نحو: «ضَرَبَهُو» و«أَكْرَمَهُو» لتخرجها هذه الواو من الخفاء إلى الإبانة، ويدلك على خفائها أيضا أنهم قالوا: «يريد أن يضربها» فأمالوا؛ كأنهم قالوا: «يضربا»، فلم يعتدوا بالهاء لخفائها، ويدلك على خفائها أيضا أن من أتبع الحركة في «رُدُّ» فقال: «رُدُّ يا هذا»، قال: «رُدَّهَا»، فلم يجز ضم الدال لما جاور ضمير المؤنثة بسبب أن الهاء خفية ليست تحجز، فيصير كأنه قد ضم ما قبل الألف، ويدلك على خفائها أيضا أنهم قالوا: «مِنُهْ» و«عَنُهْ» فنقلوا حركة الهاء إلى الحرف الذي قبلها ليبينوها بذلك في الوقف، فإذا وصلوا تحركت الهاء فزال بعض الخفاء الذي فيها.

فإذا ثبت ما قلناه فقولك «بِهُمْ» ثقيل لما كانت الهاء ليست بحاجز حصين بين الضمة والكسرة، وكذلك «فِيهُمْ»؛ لأن الياء الساكنة في تقدير كسرة، فكسروا الهاء إتباعا لما قبلها. ووجه آخر: أن الهاء من جنس الياء، فأتبعوها ما هو من جنسها فكسروها. والدليل على أنه من جنس الياء إبدالهم إياها من الياء، فقالوا: «هَذِه» والأصل: «هَذِي».

ووجه آخر وهو أن الهاء تشبه الألف في الضعف والخفاء والمخرج، فكما أمالوا الألف لمجاورة الياء والكسرة فكذلك كسروا الهاء لمجاورتهما، والدليل على شبه الهاء بالألف أنهم بينوا بهما الحركة في الوقف فقالوا: «اقْتَدِهْ»، فالهاء لبيان الحركة، وقالوا: «أَنَا»، فالألف لبيان الحركة..

ويقوي كسر الهاء أن بعضهم يقول «مِنْهِمْ» فيكسر الهاء ولا يعتد بالنون الساكنة، فإذا كسروا الهاء وبينها وبين الكسرة حرف ساكن، فأن يكسروها إذا وليت الكسرة والياء أولى..فهذا كلّه مما يقوي الكسر».

ثم ذكر رحمه الله وجه قراءة حمزة الزيات فقال: «فأما وجه قراءة حمزة ﴿عَلَيْهُمْ﴾ و﴿لَدَيْهُمْ﴾ و﴿إِلَيْهُمْ﴾ واختصاصه هذه الثلاثة دون غيرها، فإن الياء فيها تكون مع الظاهر ألفا نحو قولك: «عَلَى زَيْدٍ» و«إِلَى عَمْرٍو» و«لَدَى البَابِ»، ولا يجوز كسر الهاء إذا كان قبلها الألف. على أنه قد حكي عن بعض العرب أنهم يجعلونها ألفا مع المضمر فيقولون: «عَلَاكَ» و«إِلَاكَ» و«لَدَاكَ». وحكى أبو زيد: «ضَرَبْتُ يَدَاهُ» و«وَوَضَعْتُهُ عَلَاهُ»، ومن شأنهم أن يحكموا للشيء بالأصل دون اللفظ، ألا ترى أنهم قالوا: «رُويَا» فخففوا الهمزة بأن قلبوها واوا لانضمام ما قبلها، ثم لم يدغموا الواو في الياء إذ هي عندهم في تقدير همزة على حكمها الأول، فلم يجعلوها مثب قولك: «لَيّاً» و«طَيّاً» لأن أصلهما «لَوْياً» و«طَوْياً»، لأنهما من: «لَوَيْتُ» و«طَوَيْتُ»، ففرقوا بين الواوا الأصلية والمبدلة.

ومما يقوي قراءة حمزة أن ميم الجمع حقها أن يكون ما قبلها مضموما نحو: «عَلَيْكُمْ» و«بِكُمْ» و«فِيكُمْ» و«أَنْتُمْ»، ولم يضم الهاء في «عَلَيْهِنَّ» و«عَلَيْهِمَا» وما أشبه ذلك، لأنه ليس في الكلمة ميم جمع تقدر الضمة معها»(2).

وعلّل مكي قراءة حمزة فقال: «إن سأل سائل فقال: ما علة حمزة في ضم الهاء في هذه الثلاثة في وصله ووقفه؟

فالجواب أن الهاء والميم من «هُمْ» أصلها الضم، وصلت الهاء بالميم، لكن الميم أسكنت استخفافا، وحذفت الواو اختصارا، لأن المعنى لا يشكل، فلما دخلت «عَلَى» و«إِلَى» و«لَدَى» على الهاء أبقاها مضمومة على أصلها قبل دخولهن، لأن الداخل عليها عارض، ولأن هذه الياءات في ﴿عَلَيْهِمْ﴾ و﴿إِلَيْهِمْ﴾ و﴿لَدَيْهِمْ﴾ عارضة أيضا، إنما أصلهن ألف، وإنما ينقلبن إلى الياء عند اتصالهن بالمضمر، والياء عارضة غير لازمة، فلم يعتد بها وترك الهاء على ضمتها الأصلية. وأيضا فإنه توهم الألف الأصلية قبل الهاء، والألف إذا وقعت قبل هاء المضمر لم تكن الهاء إلا مضمومة، لا يجوز غير ذلك، فأجرى الهاء مع الياء العارضة، التي هي بدل من الألف، مجراها مع الألف، فضم على الأصل ثم أجرى الوقف على الوصل، لأن العلة واحدة ولئلا تختلف الكلمة. وأيضا فإنه ألزم الهاء الضم في هذه ثلاث الكلمات وخصها بذلك ليفرق بين الياء التي أصلها الألف وبين الياء التي لا أصل لها في الألف، فكسر الهاء مع الياء التي لا أصل لها في الألف نحو: ﴿فِيهِمْ﴾ و﴿يُرِيهِمْ﴾ للياء اللازمة التي قبلها، وضم التي قبلها ياء وأصلها ألف نحو: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ و﴿إِلَيْهِمْ﴾ و﴿لَدَيْهِمْ﴾ للفرق، وقوي ذلك وحسن للضمة المقدرة في الميم، لأن أصلها الضم، وصلتها بواو، فأتبع الضم الضم المقدر في الميم».

هوامش:

- التبصرة ص 88.

- شرح الهداية 1/ 18- 21.

- الكشف 1/ 35- 36.