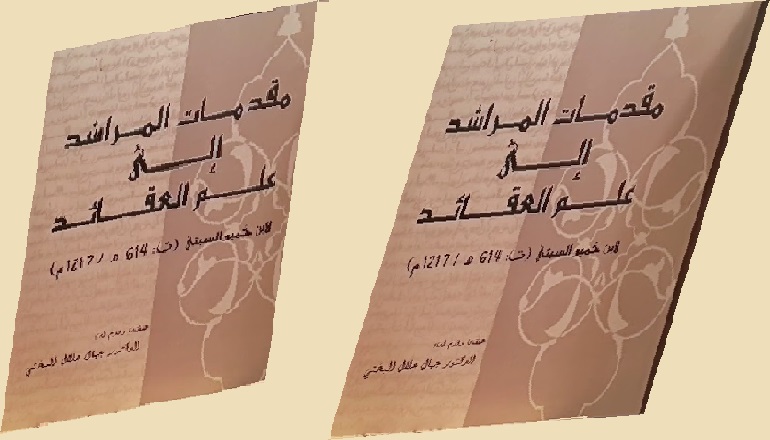

قراءة في كتاب: “مقدمات المراشد إلى علم العقائد” لابن خمير السبتي (ت614هـ)

ثانيا: العرض التفصيلي لمضامين الكتاب

وجب التنبيه بداية إلى أن الكتاب تم تحقيقه مرتين: طبع بتحقيق وتقديم الدكتور جمال علال البختي، وهذا التحقيق طبع مرتين: طبع في تطوان، لمطبعة الخليج العربي، الطبعة الاولى: 1425هـ/2004م. وطبع في القاهرة، لمكتبة الثقافة الدينية، ط 1، 2008. وطبع أيضا بتحقيق مشترك بين: أحمد عبد الرحيم السايح، وتوفيق علي وهبة، لمكتبة الثقافة الدينية، ط:1، س ط:1429هـ/2008م. وقد اعتمدا الأستاذان في تحقيقهما على التحقيق الأول بشكل كبير، الذي يبقى بحسبنا الأولى في الاعتماد؛ أولا بالنظر لمستوى ضبط النص المحقق، ثم ثانيا بالنظر لقيمة التقديم الذي وضعه للكتاب وما فيه من تنبيهات غاية في الأهمية. ولهذا اعتمدناه في هذه القراءة المتواضعة، وتحديدا اعتمدنا الطبعة الأولى طبعة تطوان 2004.

بالرجوع للكتاب، وفي محاولة لعرض مضامينه الكبرى، سنحاول أن نعرض هذه المضامين عرضا نزاوج فيه بين الوصف والنقد، وتحديدا سنعتمد في هذا العرض على ثلاث محطات كبرى هي؛ القراءة الوصفية للكتاب والتي سنتناولها من خلال عرض التصميم العام للكتاب، وأيضا أهم المعالم المضمونية فيه، ثم ثانيا الوقوف عند المنهج الذي اعتمده ابن خمير فيه؛ سواء المنهج العقدي، أو المنهج التأليفي والتركيبي لمضمناته، وثالثا وأخيرا نتطرق لبعض آرائه والقضايا التي تطرق إليها. فهذه هي أهم النقاط التي سنتبين من خلال فحصنا لمضمون الكتاب.

1: القراءة الوصفية لمضمون الكتاب

بنظرنا الأولي في كتاب "مقدمات المراشد" نجده يتضمن سبع مقدمات كبرى، مهد لها ابن خمير بثلاثة أبواب تمهيدية هي:

الباب الأول: خصصه للكلام في "الرد على من عاب هذا العلم وطعن فيه من أهل الزيغ والتعصب بالجزاف"؛ ويضم هذا الباب سبعة فصول.

الباب الثاني: عنونه ب "الكلام في العقل والمعقول والتكليف والمكلف" ويضم فصلين.

أما الباب التمهيدي الثالث: فتكلم فيه على "ما يجب على المكلف العلم به، ويحرم عليه تركه"، ولا تبرأ الذمة إلا بتحصيله" ويضم خمسة فصول.

بعد ذلك نجده يشرع في المقدمات السبع للكتاب؛ حيث خصص لكل مقدمة بابا مستقلا، باستثناء المقدمة الأولى والثانية فقد دمجهما في باب واحد، وجعل الباب الثامن مستقلا عن هذه المقدمات، وبهذا يكون الكتاب عبارة عن عشرة أبواب؛ ثلاثة أبواب تمهيدية، وستة أبواب تفصيلية لمقدمات الكتاب، بالإضافة إلى الباب الثامن، أما المقدمات السبع التي تناولها فهي كالآتي:

- المقدمة الأولى تتضمن الحديث عن حدوث العالم.

- المقدمة الثانية تتناول العلم بصانع العالم (الله عز وجل).

- المقدمة الثالثة تضمنت نفي التشبيه عن الذات الإلهية وتنزيهها.

- المقدمة الرابعة تناولت الاستدلال على وحدانية الخالق.

- المقدمة الخامسة وهي حول إثبات الصفات.

- المقدمة السادسة وتتضمن إثبات النبوات.

- المقدمة السابعة والأخيرة تتضمن السمعيات.

وإن أردنا عرض مضامين الكتاب بشكل مفصل، فبعد الأبواب التمهيدية الثلاثة، نجد باقي الأبواب الستة موزعة على النحو الآتي:

الباب الرابع؛ وقد تناول فيه ابن خمير المقدمة الأولى حول "أسباب العلم بحدث العالم"، بالإضافة إلى المقدمة الثانية حول "العلم بإثبات صانعه تعالى والرد على النفاة المعطلة من أوجه مختلفة" وتضم خمسة فصول.

الباب الخامس؛ ويضم المقدمة الثالثة وتتعلق ب"نفي التشبيه بين الخالق تعالى وخلقه" وتتألف بدورها من خمسة فصول.

الباب السادس: ومتعلقه المقدمة الرابعة حول "الاستدلال على وحدانية البارئ تعالى في ملكه وانفراده بأفعاله واستحالة الشركاء عليه تعالى" وتتضمن ثمانية فصول.

الباب السابع: ويتناول فيه المقدمة الخامسة وتتعلق ب "إثبات الصفات المعنوية لله تعالى" وبدورها تقع في ثمانية فصول.

وأما الباب الثامن؛ فهو باب مستقل حيث لم يختص بأي من المقدمات السبع، وإنما جعله حول "ما يجوز له تعالى من أحكام في خليقته"، ويشتمل هذا الباب على ثلاثة وعشرين فصلا.

الباب التاسع: خصصه ابن خمير للمقدمة السادسة وتتضمن الحديث عن "إثبات النبوة" ويتألف من واحد وثلاثين فصلا.

الباب العاشر والأخير: يتناول المقدمة السابعة ويتناول "السمعيات التي يجب الإيمان بها والعمل بما يكتسب من أول أمرها ويحتسب من نواهيها"؛ ويتضمن سبعة وعشرين فصلا.

هذا هو مجموع ما يتضمنه هذا الكتاب، من ناحية الهيكلة والتصميم الذي رسمه عليه المؤلف. فهو يتضمن عشرة أبواب موزعة على 132 فصلا. وأما بخصوص المضمون العقدي الذي تناوله ابن خمير في هذا الكتاب، فبشكل عام بقي وفيا فيه ومتماهيا إلى حد كبير مع المضمون العقدي الأشعري، مع بعض الخصوصيات التي تميز الفكر العقدي لابن خمير داخل هذه المدرسة الأشعرية وهو ما سنكشفه في منهجه وبعض آرائه الكلامية.

2: قراءة في منهج ابن خمير في كتاب "المراشد"

وهذا الجانب بدوره نتناوله من خلال نقطتين رئيستين هما؛ منهجيته في بناء المضمون العقدي من خلال استحضاره لعدد من العناصر المضمونية التي يؤثث به هذا المضمون، ثم التوجه العقدي الذي يحكم الكتاب بشكل عام.

أ: أما من جهة منهجيته في بناء المضمون العقدي؛ فنجده كثيرا ما يعتمد في بناء مضامينه على ما يوافقها ويعضدها من القرآن الكريم أولا، ثم من الحديث النبوي الشريف ثانيا، انسجاما مع توجه جمهور العلماء وسلف الأمة في بناء المضمون العقدي إذ هو أساسا مضمون مستمد من النصوص الشرعية، ولهذا سيجد القارئ لكتاب "مقدمات المراشد" حضورا لافتا لنصوص القرآن والحديث، فهو بقي وفيا لنهج السلف الصالح الذين وافقت عقائدهم ما جاء في الكتاب والسنة. هذا إلى جانب استشهاده بأقوال كبار الأشاعرة، إلى جانب التدليل على بعض المعاني التفصيلية بما هو لغوي وما هو عقلي إلى غير ذلك. فهو يعتمد كثيرا على المنهج العقلي التأويلي، إذ يرى بوجوب النظر والاستدلال على العقائد ويذم التقليد مطلقا، يقول: "العلم بالله تعالى واجب بالإجماع، والتقليد ترك العلم، وترك الواجب حرام، فالتقليد حرام، والحرام مذموم بالشرع، فالتقليد مذموم"، و"أجمعت الأمة على أن العلم بالله تعالى واجب، وهو لا يحصل إلا بالنظر والاستدلال، وما لا يصح الواجب إلا به فهو واجب". ويستدل على حدوث العالم انطلاقا من الحكم العقلي باعتبار العلم بالجواز، وهو قطب العقل، كما ذكر، ثم يسترسل في وصف ظواهر الطبيعة، وغير ذلك من المعالم المنهجية التي تحكم وتميز كتاب "مقدمات المراشد".

ب: ومن جهة التوجه العقدي الذي حكم هذا الكتاب؛ فما يمكن أن يقال عنه أن ابن خمير يتوافق إلى حد كبير مع منهج كل من كتاب “الإرشاد” لإمام الحرمين، و“اللمع” لأبي الحسن الأشعري، في الاستدلال العقدي الذي درج عليه المغاربة، فالمغاربة يعتمدون من ضمن كتب أبي الحسن اللمع لا الإبانة، وهذا أمر أكده ابن خمير نفسه في مقدمة الكتاب "مقدمات المراشد" حيث يرد فيه على من يُفتَرَض أنه سيسأل عن سبب إقدامه على تأليف هذا الكتاب وقد سبقه من هو أعلم منه، يقول: "فإن قيل: وكيف تستتب لك هذه الدعوى وقد تقدمك إليها فحول العلماء ورؤساء الطريقة كالشيخ أبي الحسن في "لمعه"…"[15]، وبشكل عام فإن منهج الكتابين واضح في الكتاب.

ومما يكشف لنا هذه الموافقة للمدرسة الأشعرية؛ تأويله للصفات الخبرية كالاستواء والمجيء واليد والساق والرجل والضحك والفرح ...، كما نجده يقسم الصفات إلى ثلاثة أقسام؛ صفات نفسية: وهي الوجود والقدم والوحدانية والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس. وصفات معنوية. صفات فعلية. كما يوافقهم أيضا في التقسيمات التي وضعوها لكلام الله وقولهم بالكلام النفسي وأن الكتب السماوية عبارة عنه وقد يطلق على النقوش والكتابة كقول عائشة ما بين دفتي المصحف ويطلق على المحفوظ في الصدور. وأيضا يظهر هذا التوافق من خلال قوله بالكسب؛ إذ يرى أن الإيمان التصديق بالقلب ويزيد وينقص.

عموما فمنهج ابن خمير في كتاب "مقدمات المراشد" يتوافق إلى حد كبير مع منهج السلف الصالح والسادة الأشاعرة. إذ لم يخرج في كتابه عن المضمون الأشعري إلا في بعض الجزئيات التقريبية وموقفه من بعض القضايا الآنية والتفصيلة، وما يكشف عن التزامه بالمضمون الأشعري القضايا التي تطرق إليها بنفس النفس الأشعري، ويؤكد هذا المصادر التي اعتمدها في ذلك ومنها؛ كتاب "اللمع" للأشعري، و"مختصر" الإسفراييني، و"التمهيد" للباقلاني، و"العمدة" لابن فورك، و"الإرشاد"، و"النظامية" كلاهما للجويني وغير ذلك من الأصول العقدية الأشعرية، مما يكشف لنا عن الاتباط والوفاء الكبير الذي يكنه ابن خمير لهذا المذهب العقدي الأصيل. ومع ذلك نجد أن له العديد من الآراء الخاصة، مثلما هو الحال حين تطرقه للمعرفة بالإلهام عند الأشاعرة؛ فعلى الرغم من كون السبتي يقرر بطريق الأولياء ومنهجهم السلوكي، إلا أنه فيما يرتبط بالعقيدة ومصادرها أبعد طريق الإلهام في هذا الباب خلافا لعدد من العلماء الأشاعرة، حيث حصر مصادر المعرفة في سبعة مصادر وهي الحواس الخمس بالإضافة إلى العقل والنظر.

3: بعض آرائه الكلامية

كثيرة هي الآراء والقضايا التي تطرق إليها ابن خمير في كتاب "مقدمات المراشد"، إلا أننا سنعرض بعض آرائه بحسب ورودها في الكتاب:

- إن التقليد في العقائد مذموم[16].

- أول واجب على المكلف هو القصد ثم النظر ثم العلم، ثم الإقرار[17].

- يرى ابن خمير جواز انخراق العادات للأولياء إكراما لهم، ويثبت بوجود السحر ويرد على المعتزلة في إنكارهم لذلك[18].

- يرى أن العصمة هي خلق الله تعالى للرسول القدرة على الطاعات واجتناب المعاصي[19]. يظهرها الله على يد أنبيائه تصديقا لهم ولا يمكن وقوعها لغيرهم خلافا لما ذهب إليه المعتزلة. والدليل على إثباتها يكون بالعقل والنقل.

- يرى أن آدم عليه السلام لم يعص لأن النهي كان نهي إرشاد ونصيحة فقط[20].

وغير ذلك من الآراء الكثيرة التي حفل بها هذا الكتاب النفيس، والتي تكشف عن جملة من الخصائص التي اتسمت به عقيدة الرجل، وفي مقدمتها أنها مبنية على التعظيم والتوقير والتنزيه لمتعلقات الإيمان وفي مقدمتها الذات الإلهية والإيمان بالأنبياء؛ وهو توجه أشعري محض يتوافق ويتماهى مع ما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة.

ثالثا: القيمة العلمية للكتاب في مجال الدرس العقدي

لا تخفى القيمة العلمية الكبيرة التي يحظى بها كتاب "مقدمات المراشد في مجال الدرس العقدي، فهو يعتبر من أهم المؤلفات المختارة في علم العقيدة على منهج السادة الأشاعرة المتأخرين، وهو من الكتب الكلامية والعقدية الهامة في تاريخ الدرس العقدي المغربي، وبحسب ما نبه إلى المحقق نفسه يعد هذا الكتاب "الكتاب الضخم والأهم الذي وصل إلينا من إنتاج ابن خمير"[21]، فهو "يعتبر من أقدم تآليف المغاربة في علم الكلام، وهو من أهمها إن لم نقل أهمها على الإطلاق، وهو عبارة عن عقيدة وسطى تبتعد عن الإطناب وتقترب من الإيجاز كما يقول ابن خمير في الديباجة"[22].

أيضا تبدو القيمة العلمية للكتاب في الروح التقريبية التي يتسم بها، فابن خمير كان هدفه بالأساس من وراء هذا التأليف تيسير المادة العقدية للطلبة وتبسيطها خلافا للكتب التي كانت سائدة في ذلك الوقت، كما قال هو نفسه: "فلو أن المبتدئ حين يقصد التعلم اطلع على كتاب "الشامل" مثلا أو ما هو أبسط منه فقيل له: لا تعرف ما يلزمك من العقيدة حتى تفهم هذا الديوان لنفر من أول وهلة.... فهذا عذري من هذا المقصد في هذا التأليف"[23]. فقيمة الكتاب فيما يستم به ويحمله من روح التبسيط والتقريب للمضمون العقدي الأشعري بدل المطولات التي ينفر منها الطلبة المبتدئون، ولهذا فقد صاغه المؤلف بلغة تقريبية، وهذه قيمة تنضاف إلى القيمة المنهجية والمضمونية والتاريخية لهذا الكتاب، فعلى الرغم من علميته ودقته إلا أنه مع ذلك في المتناول بالمقارنة مع مؤلفات كبار أعلام الدرس العقدي الأشعري، ف"هؤلاء الكبار إذا قصدوا النزول إلى المبتدئين لم يتأت لهم ذلك، ولم يسعفهم التعبير عن ذلك؛ لأن مستوى ما يطرحونه من خطاب ليس في متناول أي كان، كما أنهم يستعملون من ألفاظ واصطلاحات هي من الدقة والصعوبة بحيث تجعل فهم كلامهم أمرا مستعصيا على المسترشدين"، "لذلك قصد هو في كتابه هذا أن يبحث في الضروري من العقائد مختصرا ميسرا، كما عمل على تبسيط خطابه للطلبة محاولا اجتناب الاصطلاحات الصعبة والتعقيدات والمماحكات الكلامية، واقتصر على الأهم والأقرب إلى فهم المتلقين"[24].

الهوامش:

[1] - مقدمات المراشد في علم العقائد، ابن خمير السبتي، تحقيق الدكتور جمال علال البختي، ط 1، القاهرة، 2008، ص: 33.

[2] - نفسه.

[3] - الحضور الصوفي في الأندلس والمغرب إلى حدود القرن السابع الهجري، د. جمال علال البختي، ط 1، مطبعة الخليج العربي – تطوان، ص: 99.

[4] - نفسه، ص: 100.

[5] - مقدمات المراشد، ص: 37.

[6] - مقدمات المراشد، ص: 35.

[7] - نفسه، ص: 36.

[8] - نفسه، ص: 39.

[9] - مقدمات المراشد، ص: 39.

[10] - نفسه، ص: 96.

[11] - نفسه، ص: 40.

[12] - مقدمات المراشد، ص: 34.

[13] - نفسه.

[14] - نفسه، ص: 48.

[15] - مقدمات المراشد، ص: 73.

[16] - مقدمات المراشد، ص: 101.

[17] - مقدمات المراشد، ص: 112.

[18] - مقدمات المراشد، ص: 282.

[19] - مقدمات المراشد، ص: 308.

[20] - نفسه، ص: 309.

[21] - نفسه، ص: 56.

[22] - نفسه.

[23] - مقدمات المراشد، ص: 76.

[24] - نفسه، ص: 60.