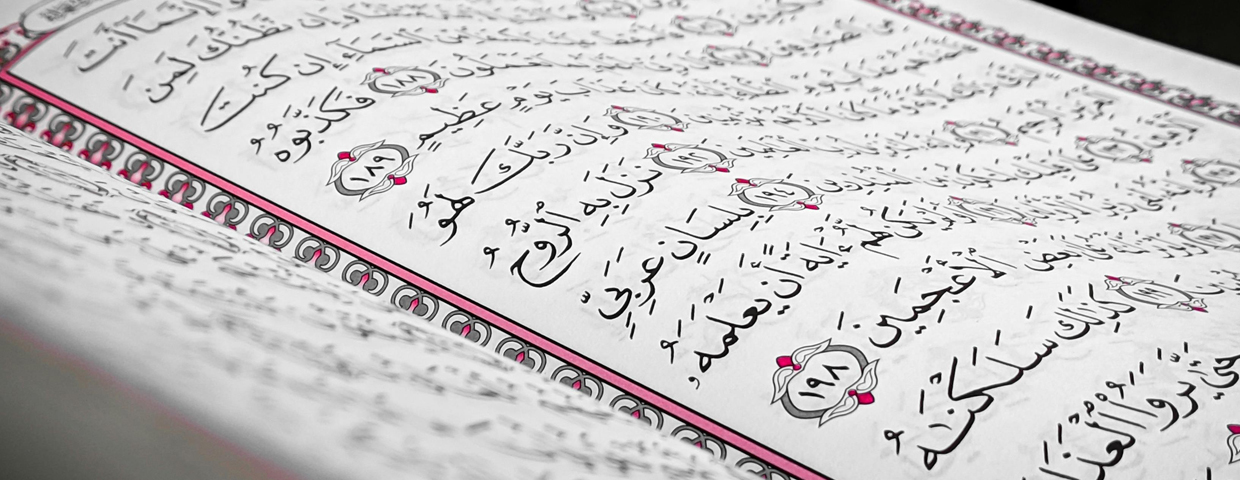

غيث النفع في توجيه القراءات السبع قوله تعالى: ﴿وَهُوَ﴾، ﴿وَهِيَ﴾

غيث النفع في توجيه القراءات السبع

الحمد لله الذي أنزل القرآن على نبيه على سبعة أحرف تخفيفا عن هذه الأمة وتيسيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أرسله الله للناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه التّالين لكتاب الله تجويدا وتحبيرا.

سورة البقرة

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ﴾، ﴿وَهِيَ﴾، ﴿لَهُوَ﴾، ﴿لَهِيَ﴾، ﴿فَهُوَ﴾، ﴿فَهِيَ﴾، ﴿ثُمَّ هُوَ﴾

قال مكي بن أبي طالب: «قرأ ذلك أبو عمرو والكسائي وقالون بإسكان الهاء حيث وقع، إذا كان قبل الهاء واو أو فاء أو لام أو ثم، وقرأ الباقون بضم الهاء من ﴿هُوَ﴾ وكسرها من ﴿هِيَ﴾، غير أن أبا عمرو ضم الهاء في ﴿ثُمَّ هُوَ﴾ كالباقين»(1).

قال ابن القراب: «التثقيل والتخفيف في ذلك لغتان مشهورتان، والأصل فيهما التثقيل، أعني الضم والكسر، ثم يخفف بالإسكان استثقالا لتوالي الحركات»(2).

وقال المهدوي: «﴿هُوَ﴾ و﴿هِيَ﴾ من ضم الهاء من ﴿هُوَ﴾وكسرها من ﴿هِيَ﴾ على كل حال، فإنه جاء به على الأصل، وما جاء على الأصل فقد استغنى عن الاحتجاج. ألا ترى أن ﴿هُوَ﴾ و﴿هِيَ﴾ لا خلاف في تحريك الهاء منهما إذا لم يكن قبلها أحد الحروف المذكورة»(3).

قال مكي: «وعلة من حرك الهاء أنه أبقاها على أصلها قبل دخول الحرف عليها لأنه عارض لا يلزمها في كل موضع، وأيضا فإن الهاء في تقدير الابتداء بها لأن الحرف الذي قبلها زائد، والابتداء فيها لا يجوز إلا مع حركتها، فحملها على حكم الابتداء بها، وحكم لها مع هذه الحروف على حالها عند عدمهن»(4).

قال المهدوي: «وعلة من أسكن الهاء إذا كان قبلها واو أو فاء أو لام متصلة بها أن هذه الحروف لما اتصلت بالكلمة، وكان كل واحد منها على حرف لا يمكن أن يسكت عليها، أشبهت ما هو من نفس الكلمة، فصار قولك ﴿وَهْوَ﴾ يشبه في اللفظ «عَضْداً» و«سَبْعاً»، وصار قولك ﴿وَهْيَ﴾ يشبه في اللفظ «كَتْفاً» و«فَخْداً»، والعرب تسكن وسط ذلك تخفيفا، فكذلك أسكنت الهاء من ﴿هُوَ﴾ و﴿هِيَ﴾ تخفيفا إذا اتصل بها أحد هذه الحروف الثلاثة»(5).

وقال ابن القراب: «وحجة الإسكان شيئان:

أحدهما: أن الهاء حرف هش لين فالتخفيف بها أولى.

والثاني: أن الهاء حقها السكون؛ لأنه لا حظ لها في الإعراب، إلا أنه ضم لما لم يمكن الابتداء بالساكن، فإن اتصل بشيء قبله رد إلى أصله»(6).

وقال مكي: «وأيضا فإن الهاء لما توسطت مضمومة بين واوين، وبين واو وياء ثقل ذلك، وصار كأنه ثلاث ضمات في ﴿وَهُوَ﴾، وكسرتان وضمة في ﴿وَهِيَ﴾، فأسكن الهاء في ذلك استخفافا»(7).

قال المهدوي: «وعلة تفريق أبي عمرو بين الحروف الثلاثة وبين ﴿ثُمَّ﴾ من قوله ﴿ثُمَّ هُوَ﴾ أن ﴿ثُمَّ﴾ منفصلة من ﴿هُوَ﴾ ويجوز أن يسكت عليها، فصارت الهاء في حكم الابتداء، والعرب لا تبتدئ بساكن.

وعلة قالون والكسائي في تسويتهما بين ﴿ثُمَّ﴾ وغيرها أن ﴿ثُمَّ﴾ تجتمع مع الواو والفاء في النسق فأشبهتهما لذلك، فحكما لها بحكمها، وجعلا الميم من ﴿ثُمَّ﴾ مع الهاء من ﴿هُوَ﴾ بمنزلة الواو والفاء واللام، والعرب قد تجري المنفصل مجرى المتصل، ألا ترى أنهم أدغموا «يد دّاود» وهو منفصل كما أدغموا «وَتَدٌ»(8) وهو متصل»(9).

الهوامش:

- الكشف 1/ 234

- الشافي في علل القراءات ص 507- 508

- شرح الهداية 1/ 157

- الكشف 1/ 235

- شرح الهداية 1/ 157

- الشافي في علل القراءات ص 509

- الكشف 1/ 234

- قال سيبويه: «ومن ذلك قولهم: ودٌّ، وإنما أصله وتدٌ، وهي الحجازية الجيدة. ولكن بني تميم أسكنوا التاء كما قالوا في فخذ: فخذٌ فأدغموا». الكتاب 4/ 482

- شرح الهداية 1/ 157- 158