الإنسان "ماهية جامعة"[1] أودعها الله فيه ليكون دائم الاتصال بالموجودات، تربطه بها وشائج شتى وعلاقات تعبدية كونية مستمرة منبجسة من عين الوحي نفسه، فلا عجب، إذن، أن نجد القرآن المجيد يركز على هذه الوشائج والعلاقات في غير ما سياق ويبرز ضرورتها في تخريج الإنسان الكوني، باعتباره عالما مصغرا يحوي بين جوانحه ترسانة من الأسرار التي تعتبر مرآة عاكسة لأصول المخلوقات ووظائفها في الكون؛ العالم الأكبر.

إن نظرية الكون والفساد التي اهتم بها نظار الفلسفة اليونانية والإسلامية من أرسطو زعيم الأولى إلى ابن رشد رائد الثانية؛ لم يكن قط عبثا، بل كان في جوهره اهتماما أولويا بماهية الكائنات ووظيفتها. فلا يأتي كائن إلا على أنقاض كائن آخر أو ارتباطا به لتكوين ثالث منهما... وهكذا يستمر التكوين الإلهي للمخلوقات بتلاقح جواهرها وتلاقيها لتأدية وظيفة التسخير الكوني للإنسان باعتباره "ثمرة شجرة الخلقة" على حد تعبير النورسي.

من هنا كان واجبا على هذا الإنسان أن يستثمر خدمة هذه المخلوقات، وما أبيح له من طيباتها لتشكيل مائدة تعبدية تحوله من طبيعته "الناسوتية" والتقوقع حولها إلى وظيفته "اللاهوتية" أو قل: من عبادة نفسه واقتناص شهواته إلى عبادة خالقه وتوحيده.

تلك هي طبيعة الكون والكائنات في فلسفة الإسلام.. فكان معظم اهتمامات الوحي/القرآن بكليات هذه الفلسفة "الوجودية"[2] أقصد: ربط طبيعة الكائنات بوظيفة الإنسان في نسق وجودي تحكمه إرادة الله الأزلية وحرية الإنسان الاختيارية. من هذا المسلك حاول أن يسلك أبو إسحاق بقواعده الأصولية وشحنها بمعاني الكونية والاستخلاف والتوحيد التعبدي، ليصير للفن طابعا حضاريا يرسم من خلاله معالم فلسفة امتثالية وجودية تنبني في مجملها على كلية "ترجمة العلم إلى العمل"، وتخرج القواعد من حيز النظر المجرد والتنزيل الفروعي الضيق إلى فضاء الإجراء والتوظيف الكوني السنني المبني على قانون التدافع الحضاري في مجاري العمران وطبائعه.

تلك كانت قصة نظرية المباح بمادتها وصورتها، فكان متعلق الجمال فيها رهينا بشكر النعم الممثلة لها والآلاء الموضوعة في الكون سببا لاقتناص الناس لشهواتهم وملذاتهم على الإطلاق كما سبق.

وإن النظر إلى هذه النعم على أنها قنوات للاستمتاع فقط مع غياب الشكر والحمد عليها إنما هو محض ابتلاء في الدنيا في شريعة التكليف "وقد عدوا من ركن إليها مستدرجا من حيث كانت ابتلاء لا من جهة كونها آية أو نعمة"[3] كما قال أبو إسحاق. فالنعم والآيات دالة على المنعم معرفة به وبجمال وجهه وعظيم سلطانه. وكونها ابتلاء لم يتحصل منها في خصوص جمال التكليف أثر حيث وضعت اختبارا لكل بشر! قال، رحمه الله، "ولذلك ترى النعم المبثوثة في الأرض للعباد لا يتعلق بها، من حيث هي، مدح ولا ذم ولا أمر ولا نهي وإنما يتعلق بها من حيث تصرفات المكلفين فيها، وتصرفات المكلفين بالنسبة إليها سواء؛ فإذا عدت نعما ومصالح من حيث تصرفات المكلفين فهي معدودة فتنا ونقما بالنسبة إلى تصرفاتهم أيضا"[4].

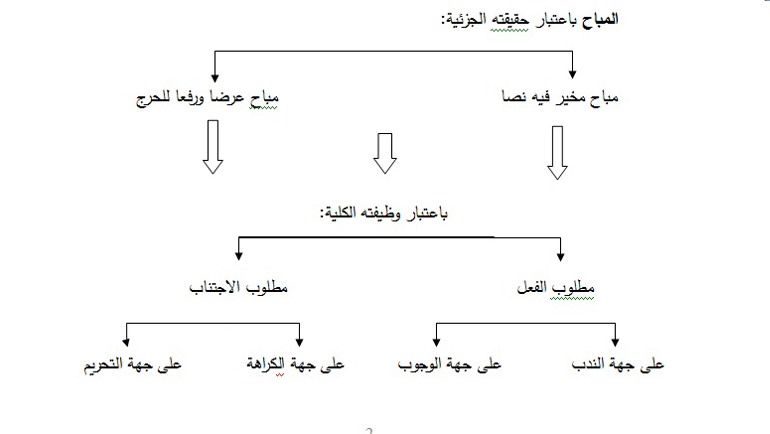

إن طبيعة المباح في مدرسة أبي إسحاق الأصولية منطوية على أسرار علمية وكونية هي المحرك لمحور الجمال فيها. فصارت بذلك قمينة بأن تُكَوِّنَ حقيقته المعرفية في المطالب الأصولية. يدل على ذلك أمران في المفهوم: لأنه إما "ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الاجتناب"[5]، وتلك حقيقته الجزئية إذا تجرد عن القرائن الخارجية، بحيث يعد فاصلا برزخيا بين الواجب والحرام وما يرجع إليهما؛ لأنه مركز البؤرة وميزان الأحكام، فلا يبغي بعضها على بعض: ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ (الرحمن: 18).

وإما مطلوب طلب العزائم الكلية والمقاصد الأصلية لأنه خادم لها بوظيفته، حينئذ يتفرع إلى نوعين تحتهما أصناف. ثم يؤول الجميع في النهاية إلى تشكيل شجرة متداخلة الأغصان متباينة الفروع، من خلالها تتكشف حقيقَتُهُ سافرة عن كل تلك الأسرار:

فهو شبكة ذات أصول وفروع يتداخل فيها التربوي الصوفي مع الفقهي الأصولي ويمتد الجميع ليشكل مائدة من الجمال التعبدي في شعور المكلف إذا طبع قلبه بنوع من الصفاء والإخلاص.

وقبل تشريح هذه المنظومة الجمالية فيه لا بأس أن نمهد بعرض القوانين الكلية العلمية والوجودية التي تحكم هذه الشبكة وتلخص وظيفة الإنسان التعبدية تجاه الكون والكائنات وهي على التوالي:

ـ الكون: مرآة يعكس جمال الأسماء الحسنى والصفات العلا وقناته المؤدية إليه في وجدان المكلف هي: التوحيد.

ـ الكون: منظومة من النعم والطيبات منصوبة للتناول والاستمتاع وقناته المؤدية إليه في الوجدان هي: الشكر.

ـ الكون: زينة دنيوية فانية وترسانة من الشهوات والملاهي وقناته المؤدية إليه في الوجدان: الزهد والورع.

هذه هي أمهات أصول الأخلاق عند نظار التربية والتصوف سلبا وإيجابا تحلية وتخلية؛ أقصد أن التوحيد والشكر هما مبدأ التحلية إيجابا والزهد والورع هما مبدأ التخلية سلبا ودفعا.

أولا: المباح المخير فيه

فأما النوع الأول، وهو الراجع إلى التخيير، فهو من جملة النعم التي "امتن الله بها على عباده"[6] وجعلها "حجة على الخلق"[7]. ومعنى ذلك أن هذه النعم إنما وضعت للعباد للاستمتاع بها، من حيث هم عباد، على الإطلاق إذا أخذت بحقها؛ لأن "المباحات إنما وضعها الشارع للانتفاع بها على وفق المصالح على الإطلاق بحيث لا تقدح في دنيا ولا في دين وهو الاقتصاد فيها، ومن هذه الجهة جعلت نعما وعدت مننا وسميت خيرا وفضلا[8].

وهي حجة عليهم، في الآن نفسه؛ لأنها حقائق ابتلائية وكلمات أزلية تصرفت في الخارج في شكل دلائل عينية برهانية شاهدة عليهم. وقد نبهت الآية الكريمة في سورة الأعراف إلى المعنيين معا، فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: 30)؛ فهذه الزينة المنطوق بها إنما تعلقت بجميع العباد في الدنيا، من حيث هم كذلك، فلما دخلت معرض الثواب والعقاب الراجعين إلى أصل التكليف؛ أخبر سبحانه أنها خالصة للذين آمنوا، لأنهم أخذوها من جهة القصد من وضعها.

فلذلك أنكر سبحانه، كما قال الشاطبي الإمام، "على من حرم شيئا مما بث في الأرض من الطيبات، وجعل ذلك من أنواع ضلالهم. فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (الأعراف: 30)؛ أي خلقت لأجلهم ﴿قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (الأعراف: 30) لا تباعة فيها ولا إثم. فهذا ظاهر في القصد إلى استعمالها دون تركها"[9].

من هنا كانت هذه النعم "هدايا من الله للعبد، وهل يليق بالعبد عدم قبول هدية السيد؟! هذا غير لائق في محاسن العادات ولا في مجاري الشرع؛ بل قصد المهدي أن تقبل هديته. وهدية الله إلى العبد ما أنعم به عليه، فليقبل ثم ليشكر له عليها"[10]. بيد أنها وضعت في الكون على نهج الشكر الذي يقود إلى المنعم، فإذا خنست عنه خرجت، بتصرف المكلف وإخراجه لها هو عن الوضع الابتدائي، إلى الذمامة والابتذال. ونص أبي إسحاق، إضافة إلى ما سبق، في هذا المقام واضح حيث قال: "فإذا جرت؛ (أي النعم) في التكليف بحسب المشروع فذلك هو الشكر وهو جريها على ما وضعت أولا، وإن جرت على غير ذلك فهو الكفران، ومن ثم انجرت المفاسد وأحاطت بالمكلف وكل بقضاء الله وقدره"[11].

إن أصول النعم عند أبي إسحاق إذا ارتبطت بحقيقة الجمال، صار لها ثلاث محطات أساسية في الوجود:

أولاها: صورة النعم الخارجية الماثلة في الكون (أو الجمال الابتلائي).

الثانية: حركة الانفعال الناتجة عن التأثر بالصورة (أو الجمال التعبدي).

الثالثة: الترجمة الفعلية التي تثيرها حركة الانفعال الوجدانية وهي علة مؤثرة فيها (أو الترجمة الخارجية للجمال التعبدي).

فأما الأولى؛ فهي حقيقة الجمال الابتلائي القدري الراجع إلى صور النعم والآلاء المعرفة بالجمال السرمدي المطلق الذي تتصف به الذات العلية قبل تصرف المكلف في تلك النعم. قال أبو إسحاق: "فالرب تعالى قد تعرف إلى عبده بنعمه وامتن بها قبل النظر في فعل المكلف فيها على الإطلاق"[12]. ومن هنا كانت "جهة الامتنان لا تزول أصلا"[13]، فهي دائمة الاسترسال على العبد دون انقطاع إلا أن يتصرف فيها بالمخالفة كما قال: "فإذا تأملت الحالة وجدت المذموم تصرف المكلف في النعم، لا أنفس النعم، إلا أنها لما كانت آلة للحالة المذمومة ذمت من تلك الجهة... وإنما ذمت حين صدت من صدت عن سبيل الله، وهو ظاهر لمن تأمله"[14]. لكنها، مع كل ذلك قبل تناولها في إطارها الإيماني وجمالها التعبدي الذي تلوح إليه، وجعلت بالقصد الأصلي من أجله، ابتلاء.

وأما الثانية: فترجع حقيقتها إلى الجمال التكليفي التعبدي اللازم عن أصل الإيمان وتزيينه في قلب المؤمن كما سبق. فنِعَمُ المباح إنما وضعت بالأصالة لخدمة هذا النوع من الجمال المحبوب من الرب قطعا، والآخر جعل في خدمته. قال مشيرا إلى ذلك: "ألا ترى أن الشارع أباح أشياء مما فيه قضاء نهمة النفس وتمتعها واستلذاذها؟... وأيضا فإن الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إيجابا أو ندبا أشياء من المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور، لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام بتلك الأمور حتى إنه وضع لأهل الامتثال الثائرين على المبايعة في أنفس التكاليف أنواعا من اللذات العاجلة والأنوار الشارحة للصدور ما لا يعدله من لذات الدنيا شيء حتى يكون سببا لاستلذاذ الطاعة والفرار إليها وتفضيلها على غيرها، فيخف على العامل العمل حتى يتحمل منه ما لم يكن قادرا قبل تحمله إلا بالمشقة المنهي عنها. فإذا سقطت سقط النهي"[15].

إذ هذه الأنوار الشارحة للصدور واللذات القائمة بها إنما هي جداول جمالية تفجرت من معين زينة الإيمان المترتبة على شكر تلك "الأمور المتناولة إيجابا أو ندبا". فهي جدلية مستمرة بين جمال النعم الخارجية الوجودية الموضوعة نصب عين المكلف للتمتع والتناول، وبين زينة الشكر على تلك النعم نفسها جراء الإيمان بالمنعم بها. وبذلك اكتسبت هذه المحطة قوتها في تشكيل نظرية فقه الجمال عند الشاطبي و صارت هي العمود الفقري لجسمها.

وأما الثالثة: فتابعة للثانية من حيث إنها ترجمتها الفعلية في الخارج وتمثيل مادي عمراني لرمزيتها في أعماق وجدان المسلم. فدخل في معناها، والمقالة للشاطبي، "زينة لباس المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله جميل يحب الجمال"[16] بعد قول الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة"[17]، إذا قصر الحديث على سبب وروده، وقد ورد في اللباس[18]، وإنما صيغ على هذه الصورة الكلية جوابا عن سؤال جزئي؛ لإظهار أن من صفات الرب، جل وعلا، الجمال، فيحب من يتصف بها من عباده تقربا إليه وطاعة.

فكانت الكلية[19] بقصد استرسالها على جميع الجزئيات الداخلة تحتها بالقوة وإن كانت غير منطوق بها في السؤال بالفعل؛ من أجل تفادي توهم النقيض في معرض البيان. وهذا شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم في سياق آخر إذ سئل عن ماء البحر فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"[20]. ومثله كثير خارج عن مقامنا.

فجمال المباح إذن، بمعناه الخاص بالمحطة الثالثة، فرد من ما صدقاته الوجودية، فيكون حكمه "ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الاجتناب"[21]. وقد نص على ذلك حيث قال: "وأيضا فإن الجمال والزينة مما يدخل تحت القسم الأول؛ (أي المباح المخير فيه) لأنه خادم له، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ (الأعراف: 30)[22]. فإذا تعلق بخدمة المقاصد الكلية الكبرى صار مطلوب الفعل ندبا مكملا لما هو أقوى منه في التشريع. قال في ذات المقام: "فأنت ترى أن هذا الثوب الحسن، مثلا، مباح اللبس قد استوى في نظر الشارع فعله وتركه، فلا قصد له في أحد الأمرين. وهذا معقول واقع بهذا الاعتبار المقتصر به على ذات المباح من حيث هو كذلك. وهو من جهة ما هو وقاية للحر والبرد ومُوَارٍ للسوأة وجمال في النظر مطلوب. وهذا النظر غير مختص بهذا الثوب المعين ولا بهذا الوقت المعين، فهو نظر بالكل لا بالجزء"[23].

ومن هنا كان تركه باعتبار كليته مكروها بمعيار الدوام على الترك أو الشمول "فلو ترك جملة لكان على خلاف ما ندب الشرع إليه". ففي الحديث "إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده". وقوله في الآخر حين حسن من هيئته: "أليس هذا أحسن؟". وقوله: "إن الله جميل يحب الجمال" بعد قول الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا وكثير من ذلك. وهكذا لو ترك الناس كلهم ذلك لكان مكروها"[24].

ثانيا: المباح المرفوع الحرج عن فعله

أما النوع الثاني وهو المباح "المطلوب الترك بالكل؛ فلا نعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه نصا، بل هو مسكوت عنه أو مشار إليه بعبارة تخرجه عن حكم التخيير الصريح، كتسمية الدنيا لعبا ولهوا في معرض الذم لمن ركن إليها"[25]؛ أي أن إباحته بالعرض واللزوم وليست ذاتية كما الأول، لأن حقيقته لهو ولعب، فلا يستحق تلك المرتبة في مملكة الله عموما ولا في إنسانية الإنسان! وإنما عرض له ذلك عفوا ورفعا للحرج عن الخلق. فلا علاقة له، إذن، بالطيبات وأصول النعم والامتنان الخادمة لكليات المقاصد الضرورية، إذ تحف من حولها وتطوف بها تكميلا وتزيينا كما هي وظيفة الأول. ومن ثم لا علاقة له بالجمال والحسن. يقول أبو إسحاق: "إن وجوه التمتعات هيئت للعباد أسبابها خلقا واختراعا، فحصلت المنة بها من تلك الجهة، ولا تجد للهو أو اللعب تهيئة تختص به في أصل الخلق، وإنما هي مبثوثة لم يحصل من جهتها تعرف بمنة، ألا ترى إلى قوله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (الأعراف: 30)"[26]. فالحسن والجمال متوقف على ما ترى من مختلف أصناف النعم الممتن بها في الوجود، والتي رسخت في طباع البشر لتحصيل التوافق بين الطبيعة والكون حتى يستتب جريان قانون الاستخلاف في الخليقة. وهذا الصنف من المباح نابٍ عن تحقيق هذه الأسرار، بخلاف النوع الأول الذي وضع على تلك الشاكلة، حيث ملاءمته للفطر والسجايا. والتفصيل فيه في:

المباح قناة فطرية للتعريف بالصانع والتعرف عليه

تلك حقيقة المباح (المخير فيه) عند أرباب الذوق؛ أعني أن جمالية أصول النعم فيه المتمثلة في "التزيين في الصنعة؛ من أهم المقاصد المهمة المعرفة بالصانع، ومن أشف مرايا التودد والتعرف، ومن ألطف عنوانات التحبب"[27]. فكان من المقاصد الإلهية الكلية في مملكة الخلق؛ أَنْ "يُعَرِّفَ الخلائِقَ قدرتَهُ، ويتعرفَ متوددا إلى عباده بتزيينات مصنوعاته"[28].

كذلك كان شأنه عند أبي إسحاق؛ إذ له تجليان بناء على ما سبق من قوانين كونية، فهو:

إما قناة فطرية وجدانية لمعرفة الصانع المتجلي في مصنوعاته "وذلك العالم كله من حيث هو منظور فيه، وصنعة يستدل بها على ما وراءها"[29]. قال: "إن وجوه التمتعات هيئت للعباد أسبابا خلقـا واختراعا، فحصلت المنة بها من تلك الجهة... ألا ترى إلى قوله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (الأعراف: 30)"[30].

وإما نافذة إلى عالم النفس؛ لأنه يحملها على رصد أفعالها ومتابعتها تجاه النعم المبثوثة في الكون والدخول في زمرة المسبحين الشاكرين الحامدين، ومتعلَّقُه أيضا "العالم كله من حيث هو موصل إلى العباد المنافع والمضار، ومن حيث هو مسخر لهم ومنقاد لما يريدون فيه[31]. قال: "ألا ترى أن الله تعالى خاطب الناس في ابتداء التكليف خطاب التعريف بما أنعم عليهم من الطيبات والمصالح التي بثها في هذا الوجود، لأجلهم ولحصول منافعهم ومرافقهم التي يقوم بها عيشهم، وتكمل بها تصرفاتهم... ثم وعدوا على ذلك بالنعيم إن آمنوا، وبالعذاب إن تمادوا على ما هم عليه من الكفر"[32].

إن ما جبل عليه الإنسان من حب روضات الدنيا الخضراء وبساتينها الجميلة ومصابيح السماء النورانية وما تعكسه على الأرض من جمال وجلال وما بث في هذه من طيبات للتناول وأزاهير قزحية للزينة والتجمل.. إنما هو مبعث استجاشة لتدبر القلب وتحركه السريع تجاه صانع هذه المصنوعات، لأن جمال الصنعة وكمالها فيض رحماني من جمال صانعها وكماله، ولأننا إنما "نستدل بكمال الصنعة على كمال الصانع"[33] بتعبير صاحبنا.

وتلك هي فلسفة الإسلام تجاه الكون والكائنات، فلا جرم كان محتوى هذه الفلسفة عند النظار إنما هو "النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع (...) فإن الموجودات إنما تدل على الصانع بمعرفة صنعتها، وأنه كلما كانت معرفتها بصنعتها أتم؛ كانت المعرفة بالصانع أتم"[34].

فكان من لزوم تلك النعم للمنعم بها؛ ما لا يخفى، جريا على أصل أبي إسحاق في نظرية التعريف المبنية على لزوم الدليل للمدلول والعلم للعمل. لأن تلك المخلوقات، المصاغة في جملة النعم، دالة لزوما على خالقها، فكانت بذلك معرفةً به. قال ابن تيمية يشير إلى ذلك أيضا: "المخلوقات دالة على خالقها، سبحانه وتعالى، فإنه ما منها مخلوق إلا وهو ملزوم لخالقه لا يمكن وجوده بدون وجود خالقه"[35].

يمكن، إذن، إرجاع دلالات الكائنات على صانعها عند إمامنا إلى:

"أولا؛ بما فيها من الدلالة على وجود الصانع ووحدانيته وصفاته العلى وعلى الدار الآخرة. ثانيا؛ أنها منن ونعم امتن الله بها على عباده"[36]؛ فالأولى تلمع بنور التوحيد والثانية مقهورة تحت وازع الشكر.

فلا عجب، إذن، أن نجد الشكر، وكما سقناه لابن القيم سابقا، عند أبي إسحاق؛ جمالا باطنا وانخراطا في سلك التوحيد بالكلية، كما يدل عليه قوله إجمالا: "والشكر هو صرف ما أنعم عليك في مرضاة المنعم، وهو راجع إلى الانصراف إليه بالكلية، ومعنى بالكلية أن يكون جاريا على مقتضى مرضاته بحسب الاستطاعة في كل حال وهو معنى قوله، صلى الله عليه وسلم[37]: "حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا"[38].

فالشكر هنا إنما هو بمعناه العام المفضي إلى الدخول في التوحيد أو الإيمان، من هنا قرن بينهما في النص على الإجمال. لكنه فصل في نص آخر ما أجمله هناك بقوله: "تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسبا عليه بإطلاق، وإنما يحاسب على التقصير في الشكر عليه، إما في جهة تناوله واكتسابه، وإما في جهة الاستعانة به على التكليفات. فمن حاسب نفسه في ذلك وعمل على ما أمر به؛ فقد شكر نعم الله. وفي ذلك قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (الأعراف: 30)"[39].

فأنت ترى، إذا نظم النصان معا في سلك واحد، مناسبة الشكر والتوحيد، باعتبارهما القناة الأساسية في الوجدان للجمال التعبدي، للاستمتاع بالزينة الكونية، حيث تشير إليها الآية، الراجعة إلى الجمال الابتلائي القدري، وخضوعهما في شعور العبد لنسق واحد.

وللأستاذ سعيد النورسي في هذا المقام إشراقات لطيفة تزيد في تجلية هذه الحقيقة، قال: "إن ثمرة واحدة وزهرة واحدة وضياء واحدا، كل منها يعكس كالمرآة الصغيرة رزقا بسيطا ونعمة جزئية وإحسانا بسيطا، ولكن بسر التوحيد تتكاثف تلك المرايا الصغيرة مع مثيلاتها مباشرة ويتصل بعضها بالبعض الآخر، حتى يصبح ذلك النوع مرآة واسعة كبيرة جدا تعكس ضربا من جمال إلهي يتجلى تجليا خاصا بذلك النوع، فيظهر سر التوحيد جمالا سرمديا باقيا من خلال ذلك الجمال الفاني المؤقت... بينما إن لم ينظر إلى ذلك الجمال بنظر التوحيد؛ أي لولا سر التوحيد؛ لظلت تلك الثمرة الجزئية سائبة وحيدة فريدة معزولة عن مثيلاتها فلا يظهر ذلك الجمال المقدس ولا يبين ذلك الكمال الرفيع، بل تنكسف حتى تلك اللمعة الجزئية المتعلقة منها وتضيع وتنتكس منقلبة على عقبيها من نفاسة الألماس الثمين إلى خساسة قِطَعِ الزجاج المنكسر"[40].

فالتوحيد، بما هو كلي معنوي مستفاد من حقيقة النعم ووظيفتها وليس من هياكلها المادية، هو المقصود ابتداء من تلك النعم والآلاء المتجسدة في تلك الهياكل. فهو جمال تعبدي باطن يترجمه جمال تلك النعم الراجعة إلى المشيئة الخلقية القدرية الحاكمة على الجميع في الخلق. قال أبو إسحاق يسرح في المساق نفسه، مقررا أن الدنيا إنما هي "براهين على وجود الباري ووحدانيته واتّصافه بصفات الكمال، وعلى أن الآخرة حقّ؛ فهي مرآة يرى فيها الحقّ[41]. إذ المرآة هنا رمز إلى جوهر التوحيد الساكن في أشباح المخلوقات وهي مسكونة به ودالة عليه وهو مدلول لها في الدنيا والآخرة.

يسترسل: "فالحاصل أن ما بث فيها؛ (أي الدنيا) من النعم الذي وضعت عنوانا عليه، كجعل اللفظ دليلا على المعنى، باقٍ وإن فني العنوان"[42]. وإنما الذي وضعت عنوانا عليه هو التوحيد، وهو جمال مسترسل لا يفنى، يدل عليه جمال النعم الكونية الذي عما قريب سيفنى دونه كفناء الرسم دون الروح. وإنما جعل هذا لخدمة ذاك وتخليصه من الكدرات التي تَعْلَقُ به في الدنيا والآخرة. قال في سياق المقابلة بين النوعين بعد سرده لآيات الزينة والجمال: "فامتن تعالى وعرف بنعم من جملتها الجمال والزينة، وهو الذي ذم به الدنيا في قوله: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ (الحديد: 19)... بل حين عرف بنعم الآخرة امتن بأمثاله في الدنيا... وهو كثير. فأنزل الأحكام وشرع الحلال والحرام تخليصا لهذه النعم التي خلقها لنا من شوائب الكدرات الدنيويات والأخرويات"[43].

فهذه النعم بدون خضوع لقوانين الامتثال التكليفي التعبدي تصير أشباحا بلا أرواح ورسوما بلا عنوان يترجم حقيقتها ووظيفتها ويضفي عليها جمالها ورونقها. أو بعبارة العلامة النورسي سابقا "تنتكس منقلبة على عقبها من نفاسة الألماس الثمين إلى خساسة قِطَعِ الزجاجِ المنكسر".

وبذلك يُوَّفَقُ بين ذم الدنيا ومدحها، وأن ذلك راجع إلى تباين الاعتبارين فيها، فيحصل التناغم بين الكليتين ويستتب استمرار الحقيقة الجمالية في النوعين: جمال هو قرين اللهو واللعب لأنه دنيوي مشترك، وجمال أخروي خالص متوقف على التكليف والتعبد.

إن حركة النعم في المباح المنيرة لمسلك كلي التوحيد في حقائقها الوظيفية الوجودية؛ تجعل الطبيعة في صيرورة دائمة وتحولٍ مستمر من جسم آلي جامد إلى شريعة فطرية إلهية، تتعلق تعلقا متواصلا بأحوال الكائنات فيها. من هنا كان جمال هذه النعم مرآة عاكسة لجمال الأسماء الحسنى والصفات العلا، باعتبارها مدخل التعريف بالخالق ربا وإلها[44]، أو هو جذوة منه؛ وجود الأول رهين بوجود هذا الثاني دون العكس، إذ هو المقصود وليس الآخر.

ومن هنا أيضا كانت حقيقة التوحيد الناظم لحقيقتي الحمد والشكر، من بين منازل الإيمان، في قلب المؤمن؛ هي المترجم الحقيقي عن ذلك الجمال المطلق الذي لا ينتهي، حيث تنتهي تلك النعم الكونية الابتلائية المعرفة به، كما لا ينتهي نور الشمس إذا انتهت المرآة العاكسة لتجلياته في زاوية من الكون وانكسرت. وهذا سر الفرق بين الجمالين: التعبدي التكليفي المقيد والابتلائي التكويني الزائل.

وبالجملة فإن العلاقة بين المباح، بما هو حكم شرعي، والتوحيد، بما هو أصل عقدي ناظم لحقيقتي الشكر والحمد في فكر أبي إسحاق، علاقة تلازمية؛ فتنطلق من الأول وظيفة خادمة، وتنتهي إلى الثاني مقصدا وغاية. وهذا تجلي من تجليات قوله: "إن نسبة أصول الفقه من الشريعة كنسبة أصول الدين"[45]. وقوله: "إن المخالف في أصل من أصول الشريعة العملية لا يقصر عن المخالف في أصل من الأصول الاعتقادية في هدم القواعد الشرعية"[46].

ويبقى المباح (المرفوع الحرج) دالا على رحمة الله وعفوه، لأن أصله النهي؛ (أي حقيقته الكلية المقاصدية)، وأي خير في المداومة على سماع الغناء (الجائز) وتغريد العصافير والتعاطي لمختلف أصناف اللهو واللعب؛ سوى هدم الكليات ونقض الضروريات والانتساب إلى حظيرة الحمقى والمغفلين؟! لأن النظر إلى الكون بهذا الاعتبار إنما هو "نظر مجرد من الحكمة الّتي وضعت لها الدّنيا من كونها متعرّفا للحقّ، ومستحقا لشكر الواضع لها، بل إنما يعتبر فيها كونها عيشا ومقتنصا لذّات، ومآلا للشّهوات، انتظاما في سلك البهائم؛ فظاهر أَنَها من هذه الجهة قشر بلا لُبّ، ولعب بلا جدّ، (...) وهو نظر الكفار الَّذين لم يبصروا منها إلا ما قال تعالى من أنَّها لعب ولهو وزينة وغير ذلك مما وصفها به، ولذلك صارت أعمالهم: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ﴾ (النُّورِ: 39)"[47]. لكن مصادفة بعض من ذلك في بعض أوقات العمر، كما تقر به مجاري العادات، دون تعود؛ هو أمر لا يضر المكلف ولا يلحقه بسببه ذنب ولا نقيصة، وهذا معنى كونه "مباحا بالجزء منهيا عنه بالكل كراهة أو تحريما"[48]. فإذا أخذه العبد مأخذ المتلهف على الدنيا وزهرتها وبهجتها، وعود نفسه على تعاطيه وحملها على اللهو واللعب بعيدا عن سبيل الجد والنصب؛ دخل بذلك في زمرة من كان قد تخلى عن عبادة الرب، وهي وظيفته الوجودية وسر مقصد استخلاف الله تعالى له في الكون.

من هنا نفهم سر توسيع الشاطبي أصل المباح ومجاريه ليحتضن جميع تلك المعاني، وأن ذلك إنما كان بقصد الانتقال من ضيق المفهوم وجزئية نصيته إلى امتداده الغيبي وحركته في الوجود، استجابةً لنسقية الكليات القرآنية في ربط الفعل البشري بقانون الاستخلاف.

الهوامش

[1]. سعيد النورسي، اللمعات، ضمن كليات رسائل النور، طبع شركة سوزلر للنشر، القاهرة، ط4، 2005م، ص21.

[2]. وجودية مؤمنة طبعا وليس إلحادية مادية كما يريد زعيمها سارتر.

[3]. أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: عبد الله دراز، بيروت: دار الكتب العلمية/لبنان، (1414ﻫ/1994م)، 1/267.

[4]. المصدر نفسه، 3/165.

[5]. المصدر نفسه، 1/76.

[6]. المصدر نفسه، 1/82.

[7]. المصدر نفسه، 3/166.

[8]. المصدر نفسه، 3/162.

[9]. المصدر نفسه، 1/89.

[10]. المصدر نفسه، 1/89.

[11]. المصدر نفسه، 3/164.

[12]. المصدر نفسه، 3/163.

[13]. المصدر نفسه، 3/163.

[14]. المصدر نفسه، 3/163.

[15]. أبو إسحاق الشاطبي، الاعتصام، تحقيق: أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ط2، 2005م، 1/252-253.

[16]. ناصر الدين الألباني، السلسلة الصحيحة، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط1، 1996م، 1/247.

[17] . الشاطبي الموافقات، م، س، 1/92-93.

[18] . ابن القيم، الفوائد، بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، (1393ﻫ/1973م)، 1/184.

[19] . قال ابن القيم: "وقوله في الحديث إن الله جميل يحب الجمال يتناول جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث، ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء" المصدر السابق: 1/184. ومن هنا كلية الحديث.

[20] . الألباني، السلسلة الصحيحة، م، س، 1/479.

[21] . الشاطبي، الموافقات، م، س، 1/76.

[22] . المصدر نفسه، 2/221.

[23] . المصدر نفسه، 1/102.

[24]. المصدر نفسه، 1/92-93.

[25]. المصدر نفسه، 1/102.

[26]. المصدر نفسه، 3/168-169.

[27]. سعيد النورسي، المثنوي العربي النوري ضمن كليات رسائل النور، طبع شركة سوزلر للنشر، القاهرة، ط4، 2005م، ص449.

[28]. المصدر نفسه.

[29]. المصدر نفسه، 1/148.

[30] . المصدر نفسه، 3/168-169.

[31]. المصدر نفسه.

[32]. المصدر نفسه، 2/125.

[33]. الشاطبي، الموافقات، م، س، 2/203.

[34]. ابن رشد الحفيد، فصل المقال، تحقيق: محمد عمارة، القاهرة: دار المعارف، ط3، ص22.

[35]. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 9/103.

[36] . الموافقات، م، س، 2/360.

[37]. البخاري، صحيح البخاري، 4/29.

[38]. الشاطبي، الموافقات، م، س، 2/ 244

[39]. المصدر نفسه، 1/32.

[40]. سعيد النورسي، الشعاعات ضمن كليات رسائل النور، طبع شركة سوزلر للنشر، القاهرة، ط4، 2005م، ص11.

[41]. المصدر نفسه، 3/363.

[42]. المصدر نفسه، 4/227.

[43]. المصدر نفسه، 4/226.

[44]. فريد الأنصاري، بلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق، القاهرة: دار السلام، ط1، 2009م، ص78.

[45]. الشاطبي، الموافقات، م، س، 1/20.

[46]. المصدر نفسه، 4/128.

[47]. المصدر نفسه، 3/363.

[48]. المصدر نفسه، 1/92-93.