جهود ابن البناء المراكشي في تقريب العقيدة من خلال كتابه: شرح مراسم طريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة

انماز العصر المريني بمجموعة من التحولات العلمية والفكرية شكلت منعطفا قويا وراسخا في التاريخ المغربي عموما والفكري خاصة، ومن دواعي هذه النهضة الفكرية والعلمية بروز أعلام ورواد في علوم مختلفة ومتنوعة، وقد حظي الفكر العقدي أو علم الكلام بنصيب من هذه النهضة وإسهام علماء موسوعيين في هذا العلم الجليل الذي متعلقه علي وسني، كما أسفرت موسوعية بعض علماء هذا العصر عن مؤلفات قيمة في ذاتها وقيمة في مؤلفيها، ومن أهم الكتابات العقدية التي برزت في هذا العصر وتبوأت مكانة رفيعة في منظومة المؤلفات العقدية، كتاب "شرح مراسم طريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة"،وذلك لأمور نجملها في الآتي؛

أولا مؤلف الكتاب؛ ابن البناء المراكشي؛ الرجل الفذ اللوذعي المتألق بفكره وبإسهاماته العلمية البناءة والراسخة على قدم الدربة والدراية؛ وليس بغريب أن يحظى هذا الكتاب بهذه المكانة في عصره وبعده، فمؤلفه ابن البناء المراكشي عالم متمكن جامع لمختلف أصناف العلوم، إذ داع صيته ونبغ نجمه في علوم مختلفة نذكر منها إجمالا وليس تفصيلا: علم الحساب والرياضيات والهندسة والجبر والفلك والتنجيم، وقد تحدث عنه ابن خلدون واصفا إياه ب:" شيخ المعقول والمنقول".

ثانيا؛ متن المراسم، وهو متن على اختصاره فقراءته تستدعي بالضرورة الانفتاح على الشرح، هذا المتن لا يمكن بشكل من الأشكال إلا أن يستدعي المتكلم والفيلسوف والصوفي لحل رمزيته والبلوغ إلى عمقه، هذا العمق الذي سيفصح عنه شرح المؤلف نفسه.

الثالثة وهي قيمة مستمدة من القيمتين السالفتي الذكر، مؤلف شرح المراسم، وهو مؤلف شريف تنوعت المعارف المضمنة بين دفتيه، وشرفه مستمد من جولانه بل وتبحره في علم التوحيد أو علم الكلام مع الاستمداد والاستعانة والمشاورة والمشاركة والمطارحة مع علوم أخرى لا تقل قدرا عن علم العقيدة وهما علم التصوف وعلم الفلسفة، في تناغم وتناسق وتجاذب قلما نجد مثيله، وهذا راجع بالضرورة لموسوعية المؤلف ونهله من علوم شتى وإبداعه فيها كما تقدم، وللعمق الذي تمثله متن المراسم.

وانطلاقا مما سلف ذكره سيتمحور هذا المقال حول محاور أربع؛

الأول؛ التعريف بابن البناء المراكشي بما يفي بالتذكير واستحضار المحاسن وإلا فالرجل غني عن التعريف بكل تأكيد.

الثاني؛ التعريف بمتن المراسم وأهميته المركزة والمختصرة، وباعتباره إضافة متميزة في علم العقيدة.

الثالث؛ التعريف بشرح المراسم واستحضار مواقف هذه المزاوجة العجيبة بين العلوم والوقوف على مكامن الإبداع فيها والتفرد الثمين الذي زاد المؤلِّف والمؤلَّف قيمة سنية وموسوعية راقية ورائقة.

الرابع: بعض تجليات التقريب العقدي الأشعري من خلال المراسم وشرحها.

أولا: التعريف ابن البناء المراكشي:[1]

سيتم التعريف بابن البناء في هذا المحور بشكل مختصر وبما يناسب المقام عن طريق استجماع المعالم الأساسية من الحياة العلمية للرجل اعتمادا على مصادر متعددة سيتم الإشارة إليها جملة لا تفصيلا؛

هو أبو العباس أحمدبن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي الشهير بابن البناء العددي وشهرته بابن البناء لقب اشتهر به لاحتراف والده البناء، أما العددي فلتميزه وشهرته وبراعته في علم الحساب، وقعت بعض الاختلافات في تاريخ ولادته ولكن المرجح أن ولادته كانت بمراكش في التاسع من ذي الحجة عام أربعة وخمسين وستمائة (654ه) الموافق للثامن والعشرين من دجنبر(1256م)، وتجدر الإشارة أنه أحد أعلام المرحلة المرينية بل ومن أشهر أعلامها حيث كان له التأثير الكبير والمتميز في المرحلة.

حياته الاجتماعية: كان ابن البناء رحمه الله من أعيان مدينة مراكش حيث كان صاحب دنيا وسعة حال وقد فصل في ذلك القول الأستاذ عبد الله كنون في ذكريات مشاهير المغرب مستدعيا القرائن الدالة على علاقاته الاجتماعية ومحل سكناه، كما أثبتت العديد من المصادر التي أرخت لحياته أنه كان مقربا من السلاطين المرينيين كما كان رحمه الله محبوبا عند العلماء والصالحين والولاة، كان حسن الإلقاء قريب الإفادة ماهرا، مما أسهم بشكل كبير في انتشار صيته وفراسته وقوة شخصيته.

حياته العلمية: أخذ ابن البناء رحمه الله في بداية مشواره العلمي عن مجموعة من الشيوخ الراسخين والمتمكنين في عصره، ونظرا لتعدد العلوم التي تبحر فيها ابن البناء وتنوعها فقد تعدد شيوخه بتعددها؛

- القرآن الكريم: تعلمه بداية في بلدته مراكش على يد أبي عبد الله المراكشي المعروف بابن مبشر ثم على المقرئ الصالح المعروف بالأحدب، مرسخا قراءته بحرف نافع من رواية ورش وقالون رحمهم الله.

- اللغة العربية: تمكن منها من على يد شيوخ عدة نذكر منهم القاضي أبو عبد الله بن علي بن يحيى الشريف المراكشي حيث لازم مجلسه مدة من الزمن، وكذلك على يد أبي إسحاق إبراهيم بن عبد السلام الصنهاجي المعروف بالعطار مركزا على كتاب سيبويه.

- العروض: قرأ عروض أبي محمد علي الأنصاري الشهير بابن السقاط على يد أبي عبد الله محمد بن عبد الله المراكشي، وكذا كتاب الخاتم المفضوض عن خلاصة العروض لأبي بكر محمد بن إدريس القللوسي.

- علم الفرائض: قرأ على القللوسي أرجوزته الفروضية المسماة بالنكت العلمية في مشكل الغوامض من معلقات مشكل الفرائض وقد قال ابن البناء بشأنها:" كنت أفرض لأبي بكر القللوسي مسائل من علم الفرائض فينظمها حتى كمل به رجزه هذا"[2]، كما أخذ الفقه على يد أبي عمران الزناتي المراكشي وقرأ عليه شرحه لموطأ الإمام مالك رحمه الله.

- علم المنطق وأصول الفقه: قرأ على أبي بكر بن حجاج المعيار في المنطق والمستصفى في أصول الفقه، وقرأ على أبي الحسين المغيلي إرشاد أبي المعالي.

- علم الحديث: روى الحديث عن أبي عبد الله وأخيه، ولدى محمد بن عبد الملك بن سعيد الأنصاري الأسي الشهير بان الدهاق[3] ، وقرأ الموطأ على عبد الله بن عبد الملك المراكشي وتدرب بين يديه عقود الوثائق[4].

- علم الحساب: أخذه عن القاضي ابن الحكم بفاس.

- علم العدد: أخذه على أبي عبد الله المعروف بابن حجلة.

- علم الطب: أخذه على الحكيم المعروف بالمريخ.

- علم النجوم: أخذه على أبي عبد الله بن مخلوف السجلماسي نزيل مراكش.

تكمن غاية وحيدة من وراء هذا التصنيف الذي أدرجته في الترجمة، أذ رمت التأكيد على الموسوعية العلمية لابن البناء المراكشي الذي جمع بين العلوم النقلية والعلوم العقلية التي تلقاها في الحاضرتين المغربيتين العالمتين آنذاك؛ مراكش وفاس، وهذا التنوع في التلقين والتعلم هو ما يفسر التنوع في الإبداع والتأليف، فقد تبين بحق أن تآليف ابن البناء جاءت عن دراية ودربة محفوفتين بفطنة وذكاء وجد واجتهاد.

آثار ابن البناء العلمية:

تنقسم آثار هذا العالم الجليل إلى قسمان: آثار التلمذة وآثار التأليف؛ آثار مبثوثة في الصدور وآثار مبثوثة في السطور؛

أما عن الأولى فتلاميذه الذين تتلمذوا على يديه ونهلوا من علومه وهم دون شك العديد من طلاب العلم في آوانه، ويستدل على ذلك بما كان للعلم من الأهمية والاستقطاب، فقد تواتر في التاريخ المغربي أن جل الأسر كانت تعمل على تعليم أبنائها ووضعهم تحت الإشراف العلمي لعلماء زمانهم وأوانهم سواء في مكانهم أو بعيدا منه، ولا شك أن موسوعيا وعالما مثل ابن البنا في زمانه قد شُدَّت إليه الرحال طلبا للعلم والتفقه والتبصر في علوم مختلفة ولو لم تذكر المصادر التاريخية الكثير منهم، غير أن التاريخ سجل القلة ممن كان لهم التأثير في المسار العلمي بالمغرب خاصة ممن شرحوا مؤلفاته ونظرياته ونشروا مفاهيمه الحسابية وطرائقها، منهم من قدم إليه من فاس، والأندلس، تلمسان، ومصر وقسطنطينة، ومنهم من درس عليه بشكل مباشر ومنهم من درس عليه بشكل غير مباشر، نذكر منهم محمد بن سعيد بن محمد بن عثمان الرعيني الأندلسي الفاسي ويعرف بأبي الفاسي السراج الذي سمع على ابن البناء " تفسير الباء من "بسم الله" وتفسير الاسم وتأويله و"مراسم طريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة. وغيره ممن درس مؤلفات أخرى.

أما عن آثاره المبثوثة في السطور فمؤلفاته تتنوع بين الطول والقصر إذ نجد له الورقة والورقتان في علم من العلوم، ومنها ما تميز بالتخصص ومنها ما انماز بالتنوع مراعاة لمقتضى التمازج والتكامل، وقد ذكر كل من محققي كتاب المراسم وكذا الشرح أن جملة من مخطوطاته مفقودة، والمطبوع منها أقل من المخطوط الموجود، وقد ذكر مجموعة من المؤلفين ممن ترجموا لحياة ابن البناء المراكشي لوائحا لمؤلفاته تختلف عن بعضها البعض بإضافة كتب أو عدم ذكر بعضها، والجدير بالذكر أن الكثير من العلماء قد اهتموا بكتبه في التفسير والشعر والعدد والفلك وأهملوا ما كان منها في التنجيم، كما أن تتبع عناوين هذه المؤلفات يكاد يوحي بأن ابن البناء رحمه الله لم يترك علما من العلوم لم يبث فيه ولو بورقة، وهذا إسهام وتنوع راسخ ومتمكن وليس تطفلا ،لأن الرجل قد نهل من علوم شتى عن مشايخ مزكيا إياها بفطنته وقريحته العقلية العالية.[5]

وفاة ابن البناء:

توفي عشية يوم السبت الخامس من رجب من عام واحد وعشرين وسبعمائة(721ه) الموافق ل31يوليوز (1321م) ودفن بباب أغمات عن يسار الخارج منها، وقيل بالبرج الركني داخلال باب ايلان في حمة جنان بوسمري بمدينة مراكش.

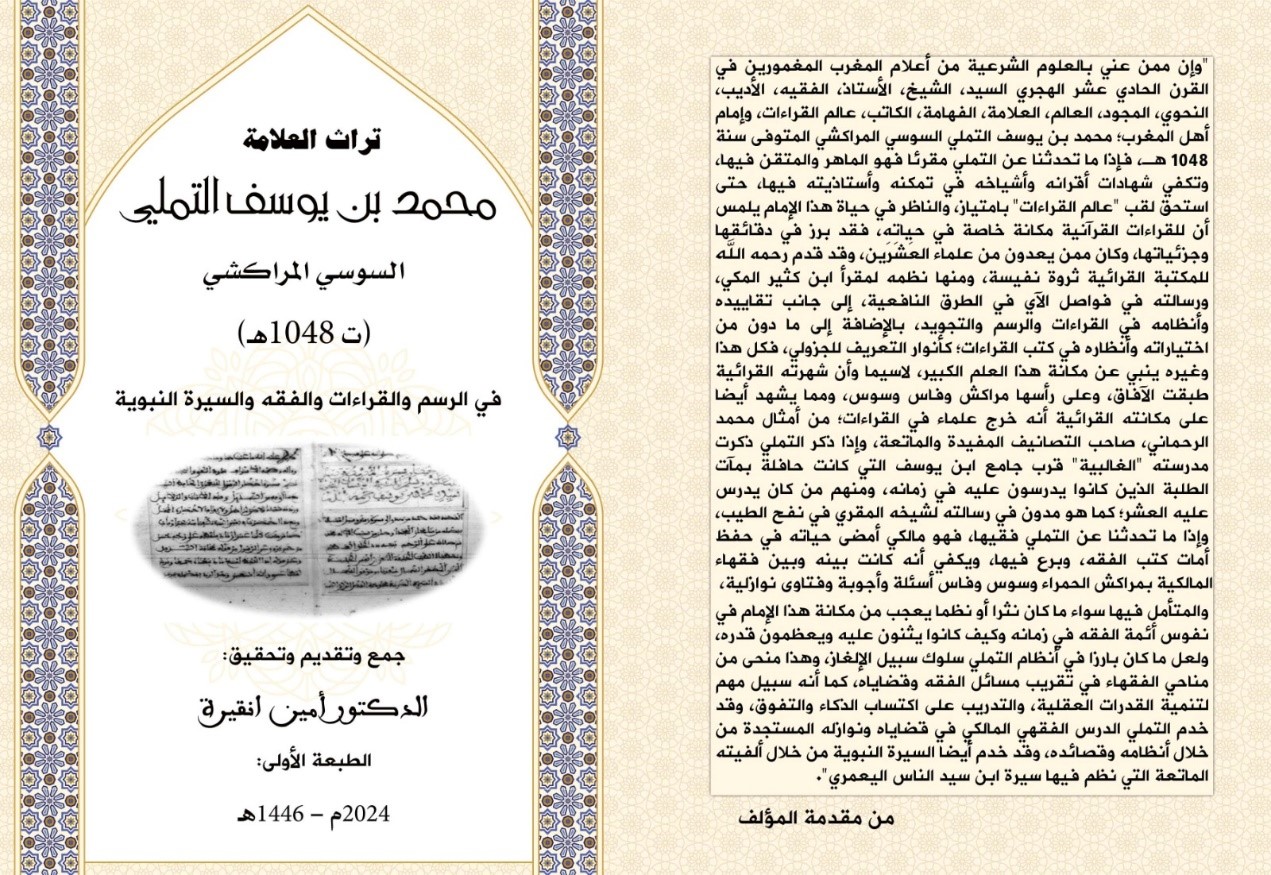

ثانيا: نبذة عن كتاب مراسم طريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة :

هو عبارة عن رسالة تقع في إحدى عشرة ورقة كتبت بخط واضح بمداد أسود في الغالب وكتبت العناوين الرئيسية والجانبية باللون الأحمر، توجد نسخة مخطوطة منها بمكتبة "كوبرلي" بإسطانبول، صورت عنها نسخة مصغرة على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة بقسم التصوف[6]. وتجدر الإشارة قبل ولوج مكامن المتن وشرحه، أن نذكر أننا حين نتحدث عن شرح مراسم طريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة نتحدث في الأول عن نص أول وعتبة أولى وهي مؤلف المراسم أو رسالة موجزة تعبر عن فكر ابن البناء الفلسفي والكلامي في إيجاز واقتضاب، وقد قسم المؤلف كتابه إلى سبعة مراسم، وخاتمة، كما قسم محتوى كل مرسم إلى فقرات، ويشير محقق كتاب "مراسم طريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة" إلى أن نسخته جاءت مستوفية لعلامات الترقيم وكل ما هو ضروري لبنية العبارة.[7]

يندرج كتاب "مراسم طريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة" ضمن ما تم التعرف عليه من فن الرسائل التي تكون مقتضبة ومختصرة لكنها شاملة وعميقة ليتبعه الشرح وهو من جنس الشروح التي لها قيمة ضمن المنظومة العلمية عامة، ولها خصوصيتها وتميزها عند العلماء المغاربة خاصة، غير أنه يصعب علينا تصنيف المؤلف ضمن علم من العلوم، ولكن يمكن القول أنه مقاربة جمعت بين العقيدة والتصوف بأبعاد فلسفية عميقة تجعل المتلقي يقف على آفاق علمية متعالية وبعمق متميز من حيث الطرح والنقاش، كما يقدم رؤية فكرية متكاملة، وسيظهر هذا التكامل والتمازج من خلال التعرف على الكتاب وتقسيماته.

إن أول ما يثير ويجذب الاهتمام بالمؤلف هو عنوانه، فالقراءة الأولى للعنوان تجعلنا نعيد القراءة لمرات متعددة في محاولة دؤوبة لفهم المقصود من العنوان وطريقة صياغته، خاصة وأن اللافت للنظر والسمع في آن واحد هو تلك المقابلة بين فضاءين نحويين أحدهما يحيل على العموم والثاني يجر إلى التخصيص؛ تلك المزاوجة السلسة بين التنكير والتعريف في العنوان: "مراسم- طريقة"، "الحقيقة والخليقة"، كأن المؤلف ينطلق من مطلق فضفاض إلى خاص مقيد، يربط بينهما بكلمة" حال" التي لها مدلولها اللغوي العام وكذا الاصطلاحي الخاص، إن هاته القراءة الأولية تجعل المتلقي يتساءل عن أي مراسم وما المقصود منها وعن أي طريقة، غير أن العنوان يحيلنا على تعدد المراسم وتعدد الطرق للوصول إلى الحقيقة من حال الخليقة، وهو بذلك يدخل في عمق النقاشات العقدية والتي تتطرق لحال الخليقة في علاقة مع الخالق.

تبقى الإجابة عن إشكال فهم العنوان موضوع اجتهاد يحسم فيه بروز شرح المؤلف نفسه، ولأطرح هذا الإشكال الذي متعلقه عنوان الرسالة الأصل؛ أي رسالة المراسم فقد سمحت بأن أتطلع إلى شرح ابن البناء رحمه الله للعنوان الذي اختارة لرسالته، ولا شك أن هذا الاختيار هو نابع من قناعات ورؤى متعددة ومختلفة.

شرح ابن البناء رحمه الله عنوان كتابه شروحا لا تبدو في بداية الأمر شروحا، بل تزيد من تعقيده ومن استدعاء فكر المتلقي والقارئ بكل جوارحه وتركيزه، خاصة وأنه يشرحها شروحا متعددة تنهل من علوم شتى، امتدت على مدى تسع صفحات مخطوطة، انطلق من الشرح اللغوي الواضح ل" مرسم" و" طريقة" ليغوص في رمزية تقتضي التسلح بعلوم شتى لفكها في شرحه ل "الحقيقة "،"حال" و"الخليقة"، ليكون بذلك الحدس المسبق عند قراءتي للعنوان، وأن المقصود من التنكير والتعريف في العنوان هو الانطلاق من العام إلى الخاص بل وإلى خاص الخاص، إذا اعتمدنا البعد التبئيري في اللغة الصوفية، علما أن كتابة ابن البناء في هذا المؤلف تهيمن عليها اللغة الصوفية بخصوصياتها المتميزة نستحضر منها في هذا الشق البعد الذي يسير بنا إلى العمق من ذلك قوله في شرح "الحقيقة" "الألف واللام تكون للعهد في شخص مفطور، أو في شخص مفقود أوفي شخص معدوم....و حقيقة وزنها "فعيلة" وهي صفة الحق، ومعناها الأولوية بالحق، والحق له تفسيران: أحدهما الموجد، والثاني أنه الثابت اللازم... والحقيقة في المعنى هي، الذات بالنسبة إلى الصفات، لأنها أولى بالثبوت والوجود، وتكون صفة الذات بالنسبة إلى لازمة الوجود من الصفات، وتكون لازمة الوجود من الصفات بالنسبة إلى المفارقة سريعا"[8]. ينجلي من خلال تتبع شرح ابن البنا للعنوان وما شرح به لفظ الحقيقة أنموذجا خط التأليف الذي سار عليه في شرحه الأول للعنوان؛ ذلك التدرج من المعنى اللغوي للخلوص إلى مفهوم عقدي أو بالأحرى تنظير عقدي في رمزية عميقة تنهل من الخطاب الصوفي وتواجه العمق الفلسفي في الآن ذاته، وتجدر الإشارة إلى أن البعد العددي حاضر أيضا في شرحه للعنوان حيث جمع المعاني التي طرحها في كل لفظة من ألفاظ العنوان على حدة ليخلص لمعدل عددي بعدد المعاني " ففي "مراسم" ثلاث معان، وفي "طريقة" خمس معان، وفي "في" ثلاث معان، وفي "فهم" معنيان وفي " الحقيقة" ست وفي "من" ثمانية وفي "حال" معنيان وفي " الخليقة" ثلاثة، فإذا ضربت هذه الأعداد في بعضها بعض، كان منها اثنان وتسعون ألف معنى، وخمسمائة ألف معنى وألف ألف معنى كلها."[9]

بعد الشرح اللغوي والنحوي والعددي والعقدي والصوفي للعنوان، يفصل في هذا الشرح بثلاثة عشر فصلا، في كل واحد يكشف عن مهارات فهمية دقيقة ومجملها الآتي؛

الفصل الأول: ينطلق من الشرح النحوي على عدة أوجه.

الفصل الثاني: يقرب دلالة المراسم السبعة تقريبا عقديا مركزا ؛

الثلاثة الأولى من حيث الأثر والمؤثر ودلالة الأثر إلى المؤثر بالدلالة، وهو ترق من عند النفس، وبحسب الإدراك.

الثلاثة الأخيرة: هي المؤثر والأثر، ونسبة المؤثر إلى أثره بالإيجاد، وهو التنزل من عند الله بحسب الإدراك.

أما المرسم السابع: رابط بين ماهو من عند النفس، وهو غير الحق في التأصيل، وبين ما هو حق في التأصيل، وذلك بحسب الإدراك.

أما الخاتمة فجماع ذلك لله تفريدا، وتوحيدا، بحسب الإدراك، وذلك كله حال الخليقة بحسب الإدراك، ويفهم منه التسليم لله في كل شيء تفريدا وتوحيدا وهو الحقيقة بحسب الإدراك.[10] ليخلص في الخاتمة إلى مقام من المقامات الخاصة عند أهل التصوف؛ التسليم وفيه" الدرجة الأولى تسليم ما يزاحم العقول مما يشق على الأوهام من الغيب والإذعان لما يغالب القياس من سير الدول والقسم، والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال، والدرجة الثانية تسليم العلم إلى الحال والقصد إلى الكشف والرسم إلى الحقيقة، والدرجة الثالثة تسليم ما دون الحق إلى الحق مع السلامة من رؤية التسليم بمعاينة تسليم الحق إياك إليه"[11]. يفتحنا المؤلف رحمه الله من هذه المقاربة لمصطلح التسليم من خلال مفهومه الصوفي نحو آفاق تقريب صوفي من خلال كتاب المراسم وذلك من خلال تتبع ثنائية الخالق والخلق التي ستظل لصيقة بمسار كتاب المراسم وشرحه، وسيتأكد ذلك من خلال خاتمة الفصل حيث سيتحدث عن القرآن ملخصا معانيه بين الباء من "بسم" والسين من " الناس" وصار في ذلك على نمط التفسير الإشاري الصوفي حيث يبدو الكلام في ختام هذا الفصل متجه نحو الرمزية الصوفية التي ترتبط بفهوم المؤلف وإشراقاته.كقوله:" والباء بداية فهي أكوان، والسين سمة فهو عرفان، فوجودك باء، وعرفانك سين، فإن وجودك عاقلا رمز وجودك معقولا على غاية ما تدركه من حقيقة نفسك في إدراك وأن ينفتح في سرك، ويتجمل في ليلة قدرك بحسبك"[12]،

ثالثا: التعريف بكتاب شرح مراسم طريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة

والحديث عن الشرح يفتحنا على أفق آخر من آفاق التأليف العلمي المتعارف عليه عند الراسخين في العلم؛ جنس الشروح حيث يؤلف المؤلف رسالة مقتضبة يضمنها أفكاره ونظرياته واستنتاجاته، وبعدها يقوم بشرح تلك الرسالة إما بناء على طلب أحد طلبة العلم، أو لتبينه لأمور واستدراكه لاستنتاجات، فيزيد على ذلك التأليف المقتضب شرحا موسعا ومُفهما، وهكذا كان الحال بالنسبة لابن البناء المراكشي في رسالته مراسم طريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة، ومن عناية الرابطة المحمدية للعلماء بمآثوراتنا العلمية الزاخرة المغربية وبعلمائنا أن تبنت إخراج هذا المخطوط بتحقيقه المتميز إلى رفوف المكتبات ليكون في متناول الدارسين والباحثين في مجال العقيدة والتصوف على حد سواء، وكذا المتشوقين للتعرف على تراثنا النفيس ورواده.

سار ابن البناء المراكشي رحمه الله تعالى في شرح المراسم على فصول عدة؛ في كل مرة يقوم بشرح هذه المراسم السبعة دون أن ينسى كذلك شرح العنوان- كما أشرنا سابقا - شروحاً مختلفة تنبثق من رؤية فلسفية تتخللها نبرات صوفية، أعطت فهوما متعددة لكل مرسم بحسب تنوع إدراكات الخليقة. فكان له تدرج في تعريف المراسم ومعانيها بحسب السياق والمقتضيات، وجعل من التجزئة العامة لأقوال مراسمه منطلقا إلى القضايا العامة، التي بينها ووضحها وبسط القول فيها وبين غموضها، واستنبط معانيها، وبرهن على أرائه، مبديا اهتماما بالكلمات ، والأقوال، والمعاني، والقضايا المعرفية، واللغوية، والنحوية، والمنطقية.

وبالإضافة إلى ما تقدم ذكره فقد تميز "شرح المراسم" بمزج عجيب بين الفلسفة وعلم الكلام والتصوف في جانب واحد، إذ يتعذر أن يدرج هذا المؤلف تحت واحد منها لأنه يندرج تحتها جميعا في توليفة متسقة ومنسجمة، يظهر من خلالها أن ابن البناء رحمه الله قد وقف على مذاهب الفلاسفة والمتكلمين والصوفية، ولكنه وقف منها وقفة الناقد الممحص الذي احتكم إلى العقل لتكون العقائد مستدلا عليها عن طريق الدراية لا عن طريق التقليد، وإلى نفحات روحانية تفسح المجال للفكر والتأمل واستكناه الأسرار، مما جعل من مؤلفه هذا مؤلفا مميزا فيه جودة وجدة،خاصة بعد شرحه للمتن الذي يبين فيه ما تم إيجازه في المراسم.

رابعا: بعض تجليات التقريب العقدي الأشعري من خلال المراسم

يمكننا الحديث عن التقريب العقدي الأشعري من خلال كتاب المراسم وجهود ابن البناء في ذلك مع استحضار خصوصية الكتابة عند ابن البناء رحمه الله التي ذكرنها سابقا في التحليل، ويسعنا أن نصف الأمر بالتقريب العلمي المتميز والمتفرد المتسم بالإضافة النوعية العميقة، وإن المطلع والمتخصص في علم الكلام على كتاب المراسم سيجد ذلك جليا، وفي هذا المحور متابعة بسيطة لبعض معالم هذا التقريب المتخصص من خلال بيان مضمون المراسم واستحضار في بعضها ما يناسب من بعض مواقف المتكلمين الذين قاربوا نفس المنحى العقدي الذي يجمع ببين هذا التنوع المتكامل؛ علم الكلام والفلسفة والتصوف.

المرسم الأول: في تحقيق الاعتبار؛ حيث لا يملك الناظر من عالم الشهادة إلا أن يسبح الله عز وجل على مبدعاته في ملكوته الظاهر والغائب، والمشاهد للعيان والمحجوب عنهم، "فللنفس الصور الخيالية للمحسوسات، وللوهم العلامات لما ليس بمحسوس، وللعقل شهادة اللزوم الحق، وللروح الذكر الخالص بعد طرح العلامة التي ينصبها الوهم"[13]، فحدد ابن البناء وسائل الإدراك ومراتبها ؛ مرتبة الخيال، ومرتبة الحس، ومرتبة العقل، ومرتبة الروح التي يغنيها الذكر لكي تسبح في الآفاق. وفي هذا المرسم نجد ابن البناء رحمه الله قد استدل على وجود الحق عز وجل بعالم الشهادة وما يشاهد من المكوَّنات وجمالها والدقة في خلقها، وهو بذلك يسير على النهج الأشعري ولكن في حلة فلسفية وصوفية في الآن ذاته،

المرسم الثاني: الحق؛ الذي ألهمنا معرفته واليقين بأنه الحق الذي لا حق سواه، وأكرمنا بنعمة العقل حتى نحصل يقينا أنه موجد الوجود وأنه هو المؤثر ولا مؤثر سواه. فالحق فهم وإدراك باللزومات لا بالإحاطة. وقد قرب بذلك وقارب ما جاء عند الفخر الرازي منهجا وتحليلا من خلال استحضار العقل والنقل في الاستدلال على وجود الحق ووحدانيته النورانية مع المشاركة في الخصوصية الفلسفية في التحليل والاستدلال، حيث يرى الفخر الرازي أن النور الإلهي هو المؤثر بالنورانية في جميع المكونات والمخلوقات، وأن الأصل فيها الظلمة وأن إطلاق النور على بعض منها من الشمس والقمر والكواكب وغيرها هو على سبيل المجاز لأن الواجب في حقها العدم، ومن ذلك ما جاء في تفسيره للقرآن مفاتيح الغيب حيث يقول:"ثبت بالشواهد العقلية والنقلية أن الأنوار الحاصلة في أرواح الأنبياء مقتبسة من الأنوار الحاصلة في أرواح الملائكة قال تعالى:" ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ..." ويسترسل الفخر الرازي في الاستدلال بطريقة العقل ثم النقل على مصدر الأنوار ليخلص فيقول:"والعدم هو الظلمة الحاصلة والوجود هو النور، فكل ما سوى الله مظلم لذاته مستنير بإمرة الله تعالى وكذا جميع معارفها بعد وجودها حاصل من وجود الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أظهر بالوجود بعد أن كانت في ظلمات العدم وأفاض عليها أنوار المعارف بعد أن كانت في ظلمات الجهالة، فلا ظهور لشيء من الأشياء إلا بإظهاره، وخاصة النور إعطاء الإظهار والتجلي والانكشاف، وعند هذا يظهر أن النور المطلق هو الله سبحانه، وأن إطلاق النور على غيره مجاز، إذ كل ما سوى الله فإنه من حيث هو؛ هو ظلمة محضة لأنه من حيث إنه هو؛ هو عدم محض، بل الأنوار إذا نظرنا إليها من حيث هي؛ فهي ظلمات، لأنها من حيث هي؛ هي ممكنات، والممكن من حيث هو؛ هو معدوم والمعدوم مظلم، فالنور إذا نظر إليه من حيث هو؛ هوظلمة، فأما إذا التفت إليها من حيث إن الحق سبحانه أفاض عليها نور الوجود فبهذا الاعتبار صارت أنوارا، فثبت أنه سبحانه هو النور، وأن كل ما سواه فليس بنور إلا على سبيل المجاز......"[14]، فنرى كيف عمد الفخر الرازي إلى إعمال العقل في الاستدلال على التفرد التأثيري النوراني للحق عز وجل في الأكوان برمتها وذلك ارتباطا بتفسير سورة النور، وهنا يظهر تقريب ابن البناء لهذا الأصل العقدي ارتباطا بفعل التأثير المطلق بعد أن ورد مخصصا عند الفخر الرازي مقرونا ومرتبطا بالنور، وهما في ذلك بين عموم التأثير والشمولية عند ابن البناء، وبين التخصيص عند الفخر الرازي ارتباطا بالنور.

المرسم الثالث: ومعناه الارتباط من جهة الحق؛ حيث يقيم ابن البناء مقابلة غايتها التبصرة والإفهام بين الحق بإطلاق، وبين الإنسان الذي هو حق من حيث كونه مخلوقا لله وارتباطه بربه وعبادته له، وباطل من حيث فناؤه وعدميته، وفي هذا المرسم يعرض ابن البناء إلى لفظ الحق ودلالته الوجودية في إشارة إلى الذات الإلهية مستشهداً بالآيات القرآنية الدالة على ذلك، وهذا يقارب ما جاء عند الإمام الغزالي فهو يقر حقيقة الإنسان ارتباطا بالله عز وجل إذ عنده" أحق الموجودات بأن يكون حقا هو الله تعالى، وأحق المعارف بأن تكون حقا هي معرفة الله عز وجل، فإنه حق في نفسه؛ أي مطابق للمعلوم أزلا وأبدا، ومطابقته لذاته لا لغيره لا كالعلم بوجود غيره فإنه لا يكون حقا إلا مادام ذلك الغير موجودا، فإذا عدم عاد ذلك الاعتقاد باطلا، وذلك الاعتقاد أيضا لا يكون حقا لذات المعتقد لأنه ليس موجود لذاته بل هو موجود لغيره.[15] وهنا يقع ذلك الاتفاق بين تقرير الدلالة على وجود الحق عز وجل بوجود الخلق غير أن وجود الحق حق مطلق لا يقترن بشيء ، بينما يكتسب الإنسان كينونته بالحق بالله عز وجل وهنا يظهر المنطلق الأشعري في الاستدلال على وجود الحق سبحانه تعالى باستدعاء الأدلة العقلية مع تعضيدها بالأدلة النقلية. وفي ذلك يجمل ابن البناء فيقول: " الشئ الموجود هو حق، والحق هو ثابت، فكونه ثابتا هو الحق، وهو معه بصورته، وليس ذلك الثبوت له من ذاته، فإنما ظهر لنا، وتبين هذا الحق بالكلمة التي أحقته، فهي حقيقته من جهة نفس الأمر، وله من ذاته العدم، وأدركناه نحن بمداركنا، ففيه أمور أربعة:

-تعلم من الشيء كوننا أدركناه بمداركنا،

- كونه عدما لذاته باطلا،

وكونه حقا ثابتا،

وكونه ثبوته تبين لنا، ومبينته لنا الكلمة"[16].

وتجدر الإشارة أن مسار ابن البناء في الاستدلال قد صار على مقاربة نهج الرازي والغزالي وغيرهما من حيث محاججة بعض مذاهب الفلاسفة وتتبعها بالبرهان من أجل بيان أوجه الخطأ فيها، وفي هذا المرسم يطرق ابن البناء مبحثا دقيقا خاصا بنسبة العلم إلى الله عز وجل في تدرج عجيب ودقيق وعميق يستحضر الأبعاد الثلاث العقدية والفلسفية والصوفية سوف نزين هذا المقال باستحضارها حيث يقول:

"فالنفس الحساسة لأجل الحس، والحس لأجل التخيل، والتخيل لأجل التوهم، والتوهم لأجل التعقل، والتعقل لأجل العلم، والعلم فيض الروح، والعلم من أمر الله، لا من مخلوق أصلا، إذ حكم كل مخلوق ذي نفس كذلك لاستحالة أن يكون شيء حقا بغير حق من العرش إلى الفرش، والروح الذي من أمر الله حياة ومحيا، فالنفس ذاهبة في قواها إلى الحياة الآخرة من الحياة، وتلك الحياة وإدراكها أصح وجودا أو منها ابتداء الكون وإليها يعود، كما قال تعالى: " إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ "[17]، وقد غلط الفلاسفة في نسبة علمنا، وتجوهرنا به إلى عقل فعال، وسموه واهب الصور، وتكلموا عليه وعلى ما فوقه من العوالم الجزئية الواسعة إلى أن ألزموا أنفسهم الإقرار بالتعطيل، ونسبة التأثير لغير الله تعالى، فاتخذوا المخلوقات آلهة، بل إنما عبدوا أنفسهم لا الحق، فإن الحق مقيم النفوس والبرهان، والعلم كله بذاته لا بواسطة أصلا، قال تعالى:" مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ "، " قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ".[18]

وفي هذا يؤكد ابن البناء على ضرورة محاججة الفلاسفة في بعض نظرياتهم التي تناقض العقل والنقل ومنها نسبة العلم إلى العقل مطلقا، وقد تبنى في محاججتهم منطلقا عقليا وروحيا في الآن ذاته، فتكلم عن كون العلم فيض الروح، والروح من أمر الله ومن ثمة فعلمها من أمر الحق جل وعلا، وهو في ذلك نهج نهجا روحيا صوفيا سنيا حيث يثبت للروح قداستها التي تحدث عنها المولى عز وجل، وكذا منطق الاستدلال الرياضي بالبرهنة المتسلسلة، وفي هذا السياق يقارب ابن البناء ويقرب ما جاء عند الإمام الغزالي من نسبة العلم أيضا إلى الروح بوصفها معنى من معاني القلب، ومن ذلك ما جاء في الإحياء حيث يقول الغزالي رحمه الله:" اللفظ الثاني الروح وهو أيضا يطلق فيما يتعلق بجنس غرضنا لمعنيين؛ أحدهما جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني فينشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن، وجريانه في البدن وفيضان أنوار الحياة والحس والبصر والسمع والشم منها على أعضائها يضاهي فيضان النور من السراج الذي يدار في زوايا البيت فإنه لا ينتهي إلى جزء من البيت إلا ويستنير به، والحياة مثالها النور الحاصل في الحيطان والروح مثالها السراج وسريان الروح وحركته في الباطن مثال حركة السراج في جوانب البيت بتحريك محركه والأطباء إذا أطلقوا لفظ الروح أرادوا به هذا المعنى ..... فأما غرض أطباء الدين المعالجين للقلب حتى ينساق إلى جوار رب العالمين فليس يتعلق بشرح هذه الروح أصلا؛

والمعنى الثاني هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان وهو الذي شرحناه في أحد معاني القلب وهو الذي أراده الله تعالى بقوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾[19] وهو أمر عجيب رباني تعجز أكثر العقول والأفهام عن درك حقيقته."[20]

المرسم الرابع: الارتباط من جهة الخلق بالحق من حيث هو الله الكبير المتعال في ملكه، والغني في ذاته، الباقي والدائم الذي لا يجوز في حقه العدم الواجب فيما سواه، فكان من دواعي الفكرة البرهنة عليها من اعتبار الحال حالين: "حال نحن عليها، وحال متوهمة، وهي زوال هذه الحال عنا. ومن توهم العدم للباطل، وعدم توهمه على الحق تبين تعلق الباطل بالحق، والخلق بالحق."[21]

يرى السادة الأشاعرة أن الذات مقتضى الوجود و "أن البقاء صفة الباقي زائدة على وجوده بمثابة العلم في حق العالم. والذي نرتضيه أن البقاء يرجع إلى نفس الوجود المستمر من غير مزيد، ولو لم نسلك هذا المسلك للزمنا أن نصف الصفات الأزلية بكونها باقية، ثم نثبت لها بقاء، ويجر سياق هذا القول إلى قيام المعنى بالمعنى، ثم لو قدرنا بقاء قديما للزمنا أن نصفه ببقاء، ثم يتسلسل القول، فإذا قيل: الدليل ثبوت المعاني تجدد أحكامها على محالها، فإذا وجدنا جوهرا غير متحرك، ثم اتصف بالتحرك كان دالا على تجدد المعنى، وهذا بعينه متحقق في البقاء، فإن الجوهر في حال حدوثه لا يتصف بكونه باقيا، لأن الاتصاف بالبقاء راجع إلى استمرار الوجود، وهو بمثابة القدم، فما وجد وكان حديث عهد بالحدوث لم يسمى قديما، وإذا عتق وتقادم سمي في الإطلاق قديما، ولا يدل ذلك أن القدم معنى"[22]، والبقاء والقدم من صفات الحق المتلازمتين حيث تقرر إحداهما الثانية، إذ ما ثبت قدمه استحال عدمه وفي ذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله:" العلم بأنه تعالى مع كونه أزليا أبديا ليس لوجوده آخر فهو الأول والآخر والظاهر والباطن لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، وبرهانه أنه لو انعدم لكان لا يخلو إما أن ينعدم بنفسه أو بمعدم يضاده ولو جاز أن ينعدم شيء يتصور دوامه بنفسه لجاز أن يوجد شيء يتصور عدمه بنفسه، فكما يحتاج طريان الوجود إلى سبب فكذلك يحتاج طريان العدم إلى سبب وباطل ينعدم بمعدم يضاده، لأن ذلك المعدم لو كان قديما لما تصور الوجود معه، وقد ظهر بالأصلين السابقين وجوده وقدمه فكيف كان وجوده في القدم ومعه ضده، فإن كان الضد المعدم حادثا كان محالا إذ ليس الحادث في مضادته للقديم حتى يقطع وجوده بأولى من القديم في مضادته للحادث حتى يدفع وجوده بل الدفع أهون من القطع والقديم أقوى وأولى من الحادث."[23] يذكر الإمام الغزالي رحمه الله كما فعل شيخه الجويني مزيدا من الأدلة العقلية على إثبات صفة البقاء للحق عز وجل في ارتباط مع صفة القدم، فالباقي قديم بضرورة العقل، ويتجلى مذهب التقريب عند ابن البناء رحمه الله لهذا التقرير العقدي في تبنيه نفس مسار سابقيه من حيث الاستدلال العقلي في المرسم الرابع، إذ كان فيه شديد الاختصار حيث يقرر أن وجودنا باطل من حيث أنه يؤول إلى العدم، وأن وجودنا الحقيقي هو بوجود الباقي الحق، ومن ثمة يقرر تعلق الخلق كلهم بالحق، ليشرح هذا المرسم في فصلين الأول يشرح فيه حال الخليقة من؛ "موجود الآن وفيما مضى، ومعدوم الآن وفيما مضى، وموجود الآن ومعدوم فيما مضى، ومعدوم الآن موجود فيما مضى، فهذه الحال المقررة، وبالإضافة إلى آن، يأتي كذلك أربعة أقسام: موجود الآن يوجد بعد، ومعدوم الآن يعدم بعد، ومعدوم يوجد بعد، وعكسه"[24]، تدرج ابن البناء في الاستدلال في الفصل الثاني من شرح المرسم بعد أن أثبت العدمية للخلق وهو ما ينافي البقاء للخلوص إلى أن البقاء لله عز وجل ليضيف إضافة لطيفة من حيث تعلق الخلق "بالقدرة الربية لا يجوز انفكاكهم عنها....بل يقال في طباع الخلق أن يكونوا متعلق القدرة، لأنا نحيط علما بحقيقة ذات الله- فافهم هذا"، ليمر في شرح هذا المرسم من إثبات صفة البقاء بإثبات العدم في حق الخلق أو ما عبر عنه بالإدراك الوهمي أو الباطل في جانب الحق، ليقرر ارتباط الخلق بالحق من جهة القدرة" فالخلق كلهم متعلقون بالحق، وهو الله الذي لا شك فيه، الخلق كلهم لم بعزب عن وجدانهم وضرورات إدراكهم القصور عن قوام أمورهم، وأن مددهم فيها مما وراء غير إدراك حواسهم، فتوفرت دواعيهم إلى طلب الحق القائم بأمورهم، فلم يكد يخلو عن تقليد حق ذلك أحد من الخلق، فهو من ضرورات الفطرة [25]وملجأ الجبلات ﴿أفي الله شك﴾[26].

المرسم الخامس: الارتباط من جهة الخلق بالحق؛ من حيث بيان الأصل من جهة الحق لا من جهتنا، فنحتاج إلى ما هو أصل بحسب الحق؛ إذ لولا هذا الارتباط بين الحق والخلق لهلك الخلق جميعا. ومعناه حال الارتباط وجودا وشرعا من جهة صفات الحق وأسمائه؛ السمع والبصر والقدم والحدوث وغيرها من حيث هو الحق المبين، وهو في ذلك يتحدث عن التحقق بالأسماء والصفات، وقد ذكر الغزالي رحمه الله ثلاث حظوظ للعباد في هذا التحقق أرفعها" السعي في اكتساب الممكن من تلك الصفات والتخلق بها، والتحلي بمحاسنها، وبه يصير –أي الحظ الثالث- العبد ربانيا، أي قريبا من الرب تعالى، وبه يصير رفيقا للملأ الأعلى من الملائكة فإنهم على بساط القرب، فمن ضرب إلى شبهِ من صفاتهم نال شيئا من قربهم بقدر ما نال من أوصافهم المقرِّبة لهم إلى الحق تعالى"[27] ، فعبر الغزالي رحمه الله بالتقرب بالصفات بينما عبر ابن البناء بالارتباط.

ومهما تفاوتت درجات الكمال واقتصر منتهى الكمال على واحد حتى لم يكن الكمال المطلق إلا له، وليكن للموجودات الأخر كمال، بل كانت لها كمالات متفاوتة بالإضافة، فأكملها أقرب لا محالة إلى الذي له الكمال المطلق، أعني أقرب بالرتبة والدرجة لا بالمكان.[28] وفي ذلك تكامل بين الرأيين مفاده أن الخلق كلما تمثلوا الصفات الربانية كلما كانوا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ودرجات الكمال إنما تتحدد بالقرب من المولى.

المرسم السادس: وفيه الارتباط من جهة صفات الخلق وما يطابق من جهة الحق، من حيث افتقار الخلق للحق. وفي هذا المرسم امتداد لما تم الحديث عنه في سابقه ولكن مع مراقبة الافتقار، افتقار الخلق الدائم إلى الخالق عز وجل، وهذا الافتقار إنما هو ناتج عن العجز والضعف المحقق في الخلق من عدم قدرتهم.

المرسم السابع: ومعناه في تحقيق التسليم والعجز فينا، فنقف على عقد كلي جازم، حيث قرر ابن البناء أن إدراكنا وشعورنا بالعالم الآخر؛ عالم البعث يتم وفق مراحل ثلاث: "مرحلة لا إدراك ولا شعور، ومرحلة إدراك الظاهر دون الأرواح الباطنة، ومرحلة إدراك الأرواح الباطنة ظاهرة كما يدرك الظاهر الآن، وفي المرحلة الأخيرة نرى ربنا حيث يتكيف البصر لنوره، وهي ليست رؤية انفعال وإنما رؤية تميز".[29] وهو في هذا المرسم يتطرق لمسألة الرؤية والنظر للحق عز وجل وذلك فيما أثير حول الآية الكريمة:﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾، وفي ذلك يقول الإمام لغزالي رحمه الله:" العلم بأنه تعالى مع كونه منزها عن الصورة والمقدار مقدسا عن الجهات والأقطار مرئي بالأعين والأبصار في الدار الآخرة دار القرار لقوله تعالى:﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ ولا يرى في الدنيا تصديقا لقوله عز وجل: ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار﴾، ولقوله في خطاب موسى عليه السلام﴿ لن تراني﴾، وليت شعري كيف عرف المعتزلي من صفات رب الأرباب ما جهله موسى عليه السلام، وكيف سأل موسى عليه السلام الرؤية مع كونها محالا، ولعل الجهل يدوي البدع والأهواء من الجهلة الأغبياء أولى من الجهل بالأنبياء صلوات الله عليهم، وأما وجه إجراء آية الرؤية على الظاهر فهو أنه غير مؤد إلى المحال فإن الرؤية نوع كشف وعلم إلا أنه أتم وأوضح من العلم، فإذا جاز تعلق العلم به وليس من جهة جاز تعلق الرؤية به وليس بجهة، وكما يجوز أن يرى الله تعالى وليس في مقابلتهم جاز أن يراه الخلق من غير مقابلة وكما جاز من غير كيفية وصورة جاز أن يرى كذلك.[30] ومن ثمة فهم يجنحون إلى حمل الآية على محمل التأويل فكانت الرؤية بالنسبة لابن البناء رؤية يتكيف لها البصر بما يليق بجماله وجلاله، ومن ثمة تكون رؤية تميز وهذا تأويل لطيف لمقام الرؤية في الآية الكريمة، وهي كذلك عند الإمام الغزالي محمولة على التأويل ممثلا لها بالعلم والكشف غير أنها أرفع وأسنى، ومبحث الرؤية في علم الكلام مبحث غني تضاربت فيه الآراء غير أن السادة الأشاعرة أشاروا واتفقوا على أن هذه الرؤية كائنة بما يليق بجلاله عز وجل من ذلك أن يتكيف البصر لها بنورانية متميزة، وفي ذلك تقريب عقدي ينهل من مشرب صوفي واضح.

الخاتمة:

إن خاتمة البحث من خاتمة الكتاب حيث يلخص ابن البناء رحمه الله أن تجرد العبد من نفسه وهواه كفيل بأن يفتح بصيرته لما يجد في كينونته من أمر الحق فيه، فالتخلص من الأنا والغيبة عن شهودها يحقق بالضرورة شهود موجدها والبقاء معه، ومن ثمة يعود الإنسان إلى فطرته التي كان عليها ﴿فِطْرَةَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾[31]، ومن شأن هذا أن يسلم العبد إلى الرضى والتسليم وتطويق العمل بالخوف والرجاء سيرا على النهج السليم؛ الكتاب والسنة مبتعداً عن الاستخفاف بحق الربوبية الذي هو مرض القلب، مسميا هاته المراسم التي ذكرها بالمخاطبات[32] مشيرا إلى أنه كان موجهها لنفسه قبل غيره مبينا ذلك بمثل جميل" إياك أعني وافطني يا جارة".

إن كتابي المراسم وشرحه لابن البناء رحمه الله يكونان مادة غنية للبحث العلمي والانفتاح على التقريب العقدي وكذا الصوفي في شكل بحث موسع ودقيق ارتباطا بثنائية الخالق والخلق وكذا نوع الخطاب واللغة الموظفين في الكتاب، فكما تم إغناء المكتبة المغربية بإبراز وإخراج هذان المؤلفان إلى عموم الباحثين والمتخصصين من خلال فضلين أساسين؛ عمل المحقق ومؤسسة النشر، فهما أيضا عتبتان لبحوث قيمة وجليلة قد تبرز التميز المغربي الناضج والمتمكن في علمي العقيدة والتصوف ولما لا الفلسفة في طرف ثالث، بحوث تتخذ المناهج الحديثة الأكاديمية في الدراسة والتمحيص خاصة في الآفاق البحثية الآتية؛

-المكانة الاعتبارية لابن البناء المراكشي وإسهامه في ترسيخ وترسيم الهوية الدينية المغربية من خلال هذا التوليف المتميز بين العقيدة الأشعرية والتصوف الجنيدي في كتاب المراسم.

-الانفتاح على أفق بحث جديد خاص بالتقريب الصوفي من خلا كتاب المراسم.

-إغناء الطرح العقدي بلغة فلسفية عميقة تتبنى منطق الحجاج العقلي بشكل كبير مما يشكل مادة غنية لتعميق البحث في المجال العقدي الأشعري المغربي خلال العصر المريني.

القرآن الكريم

لائحة المصادر والمراجع

- إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، الجويني، ضبط وتحقيق أحمد عبد الفتاح السايح، توفيق علي وهبة، مكتبة الثقافة الدينية.

- الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، أحمد الناصري الدرعي، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء.

- الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلامن عباس المراكشي، راجعه عبد الوهاب بن منصور، ط.2، 1413ه، المطبعة الملكية، الرباط.

- الأعلام، خير الدين الزركلي، ط15، 2002م،دار العلم للملايين.

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، أسناعيل البابن، صححه واعتنى به محمد شرف ورفعت الكليسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، تصحيح سالم الكنكوي الألماني.

- ذكريات مشاهير رجال المغرب، عبد الله كنون، ط.2،1994، دار الكتاب اللبناني.

- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، محمد ابن جعفر الكتاني،

- قواعد العقائد، أبو حامد الغزالي، تحقيق موسى محمد علي، عالم الكتب، ط.2، 2019م، عالم الكتب، لبنان.

- كشف الظنون، حاجي خليفة، ط.1402ه، بيروت

- معجم المؤلفين، عمر كحالة، دار إحياء التراث العربي بيروت.

- مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، ط.2، 1985م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

- جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، أحمد المكناسي، ط.1973، دار النصر للطباعة والوراقة، الرباط.

- المقصد الاسنى في شرح أسماء الله الحسنى، أبو حامد الغزالي، دار التقوى، القاهرة، مصر، ط.2019م.

- نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أحمد بابا التمبوكتي، ط. 1989م، منورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ليبا.

الهوامش:

[1] انظر ترجمته في نيل الابتهاج بتطريز الديباج ،65-ـ68، جذوة الاقتباس،73-77، الاستقصاء، ج.2ص.88، سلوة الأنفاس، ج.2ص.48، الدرر الكامنة ج.1ص.278، الإعلام بمن حل بمراكش من الأعلام ج1 ص.375-384، كشف الظنون ص472-949-1174، إيضاح المكنون ج.1 ص.161-167-608، الأعلام ج.1 ص.222، معجم المؤلفين ج.2 ص.126، ذكريات مشاهير رجال المغرب، ص.18-22.

[2] جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، أحمد المكناسي، ط.1973، دار النصر للطباعة والوراقة، الرباط، ص.150.

[3] جذوة الاقتباس، ص.150.

[4] جذوة الاقتباس، ص.150.

[5] وقد صدر للأستاذين محمد أبلاغ وأحمد جبار كتاب بعنوان "حياة ومؤلفات ابن البنا" ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة 2001، يتضمن جرداً شاملاً لمؤلفاته.

[6]ـ مراسم طريقة في فهم حال الخليقة، ابن البناء المراكشي، تحقيق ودراسة شوقي علي عمر، كلية الدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، فرع الفيوم، ط. 1996، ص. 33.

[7] مراسم طريقة، ص. 37.

[8] شرح مراسم طريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة، ابن البناء المراكشي، تحقيق محمد العربي الناصري، ط.1، 2014م، مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقدية، الرابطة المحمدية للعلماء، ص.119.

[9] شرح مراسم طريقة، ص. 123.

[10] شرح المراسم، ص. 126.

[11] منازل السائرين، عبد الله الهروي، دار الكتب العلمية، بيروت، باب التسليم، ص.47.

[12] شرح مراسم طريقة، ص. 127.

[13] شرح مراسم طريقة، ص. 64.

[14] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، ط.2، 1985م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، سورة النور، ص.233.

[15] المقصد الاسنى في شرح أسماء الله الحسنى، أبو حامد الغزالي، دار التقوى، القاهرة، مصر، ط.2019م، ص.204.

[16] شرح المراسم، ص.378.

[17] سورة هود، الآية: 123.

[18] ـ شرح المراسم، ص.380-381.

[19] سورة الإسراء الآية، 85.

[20] إحياء علو الدين، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ج.3، ص.4.

[21] شرح المراسم، ص.98.

[22] الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، الجويني، ضبط وتحقيق أحمد عبد الفتاح السايح، توفيق علي وهبة، مكتبة الثقافة الدينية،، ص. 123.

[23] قواعد العقائد، قواعد العقائد، أبو حامد الغزالي، تحقيق موسى محمد علي،عالم الكتب، ط.2، 2019م، عالم الكتب، لبنان، ص.157،158.

[24] شرح المراسم، ص.397-398.

[25] شرح المراسم، ص.406.

[26] سورة إبراهيم، الآية 13.

[27] المقصد الاسنى، الغزالي، ص.60

[28] المقصد الأسنى، ص.61.

[29]نفسه، ص.67

[30] ـ قواعد العقائد، الغزالي، صص.169-170-171-172.

[31]سورة الروم، الآية 30.