ثمرات التربية الصوفية وأثرها في حياة الفرد والمجتمع.. ثمرة المراقبة (10)

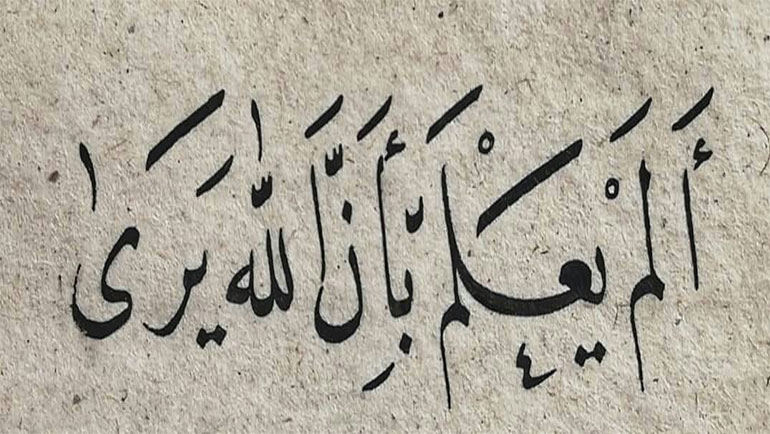

تعد منزلة المراقبة من أشرف منازل السائرين، وثمرة من ثمرات التربية الصوفية، وصفة من صفات الصادقين المخلصين، الذين أخلصوا دينهم لله سراً وعلانية، بعد أن تأكدوا بأن منزلة الصدق منزلة سامية لها أمية كبرى ومنزلة عظمى في الترقي التدريجي في مدارج السلوك العرفاني إلى حضرة الله جلا وعلى، فهي منزلة تستوجب الإحسان والاخلاص في العمل وإتقانه حق إتقان، وتعد من أفضل الطاعات، وأجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى مولاه، بها يدرك السالك أنّ لله سبحانه وتعالى يراقبه في كل الأوقات، وأنّ الله بكل شيء عليم، مصداقاً لقوله جلت قدرته تعالى: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ)، وقوله جلت قدرته: (وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ) [سورة البقرة، الآية: 235]، وقوله تقدست أسماؤه: (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) [سورة، ق، الآية: 18]. وقد سئل ابن عطاء: (ما أفضل الطاعات؟ فقال: مراقبة الحق على دوام الأوقات) [1].

فلا غرو أنّ السالك لطريق أهل التصوف إذا تحقق بمنزلة المراقبة وأتمرت دُررها في قلبه يستقيم سلوكه حينئذ، فمتى علم أنّ الله سبحانه وتعالى معه في كل وقت وحين، وأنّه هو العالم بسّره وعلنه؛ راقبه واستحيا منه، وتجرد من المعاصي والذنوب حياءً وخوفاً منه جلت قدرته ويسعد بعد ذلك في الدنيا والآخرة. قال تعالى: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) [سورة النازعات، الآية: 40-41]، قال ابن الجوزي رحمه الله: (الحق عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد. لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد منه. فأمر بقصد نيته، ورفع اليدين إليه، والسؤال له. فقلوب الجهال تستشعر البعد؛ ولذلك تقع منهم المعاصي، إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفُّوا الأكف عن الخطايا، والمتيقظون علموا قربه فحضرتهم المراقبة، وكفوا عن الانبساط) [2].

ومقام المراقبة أصل كمال الإيمان وأساس الأعمال القلبية الأكثر ارتباطاً بالباطن، لأنّها قائمةٌ على الاستحضار الحسي لعظمة الله عز وجل فبتوفرها تُؤدّى الواجبات، وتُحفظ الحقوق والأمانات لأهلها، بها يستقيم السلوك في الظاهر وفي الباطن وفي السر والعلن، يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: (وفي الجملة فتقوى الله في السر هي علامة كمال الإيمان، وله تأثير في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين..)[3].

فاستدامة هذه المراقبة تورث خشية الله سبحانه وتعالى، ومراقبته في السر والعلن. واستحضار أن الله جلت قدرته مطلع على ظاهره وباطنه فهو العليم الخبير السميع البصير الرقيب الشهيد لا تخفى عليه خافية مصداقاً لقوله جلت قدرته: (يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الارْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [سور الحديد، الآية: 4]. وإذا ترسخت ثمرة المراقبة في القلوب تعم القيم الأخلاقية داخل المجتمع ويصبح المجتمع مجتمعاً صالحاً طاهراً متماسكاً يسوده الأمن والأمان، وتغمره السعادة والفرح والتعايش والتفاعل الحضاري فكل الأعمال في واقعنا المعاصر مرهونة بهذه الثمرات الباطنية التي تزرع الأخلاق في القلوب.

ومقام المراقبة لا يأتي إلا بعد طهارة القلوب وصحبة العارف بالله الخبير بعيوب النفس والتحقق بقوله صلى الله عليه وسلم: عندما سأله جبريل عن الإحسان وقال: (الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ) [4]، قال القشيري: (ولا يكاد يصل إِلَى هذه الرتبة إلا بَعْد فراغه من المحاسبة، فَإِذَا حاسب نَفْسه عَلَى مَا سلف، وأصلح حاله فِي الوقت، ولازم طريق الحق، وأحسن بينه وبين اللَّه تَعَالَى مراعاة القلب، وحفظ مَعَ اللَّه تَعَالَى الأنفاس راقب اللَّه تَعَالَى فِي عموم أحواله، فيعلم أَنَّهُ سبحانه عَلَيْهِ رقيب، ومن قلبه قريب, يعلم أحواله، ويرى أفعاله، ويسمع أقواله، ومن تغافل عَن هذه الجملة فَهُوَ بمعزل عَن بداية الوصلة, فكيف عَن حقائق القربة!) [5]. وقال النووي رحمه الله تعالى: قوله: (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ...) فمقصود الكلام: الحث على الإخلاص في العبادة، ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك[6].

ومن علامات المراقبة يقول ذو النون المصري: (إيثار ما آثر الله تعالى، وتعظيم ما عظم الله تعالى، وتصغير ما صغر الله تعالى) [7]. ومنهج المراقبة كما وضحه المصطفى صلى الله عليه وسلم وارد في الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ) [8].

مفهوم المراقبة لغة واصطلاحاً

المراقبة لغة: (مصدر مأخوذ من راقب يراقب مراقبة، وتدل على الانتصاب لمراعاة الشيء، والرقيب الحافظ)[9].

ومن معاني الرقيب: (الحارس، ومنه رقيب القوم، أي: حارسهم الذي يشرف على مرقَبة؛ ليحرسهم) [10].

المراقبة ّ في الاصطلاح فقد عرفها الجرجاني بقوله: (المراقبة: استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه في جميع أحواله) [11].

ونخلص إلى أن المراقبة تعتمد على ركيزتين هما: العلم واليقين، وعليه فاستدامة هاتين الركيزتين ترقى بالمؤمن إلى منزلة المراقبة، ويشير إلى ذلك ابن القيّم بقوله: (ومقام المراقبة جامع للمعرفة مع الخشية، فبحسبهما يصح مقام المراقبة) [12].

أدلة المراقبة من الكتاب

قال تعالى: (وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ([سورة يونس، الآية: 61].

وقال تعالى: (وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [سورة الملك، الآية: 13].

قال تعالى: (اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ) [سورة الرعد، الآية: 8].

قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) [سورة النساء، الآية: 1]، وقال تعالى: (رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الارْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ) [سورة إبراهيم، الآية: 38].

أدلة المراقبة من السنة

ففي مسند الإمام أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه بقوله: (أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ) أي: أسألك مخافتك فيما لا تراه أعين الناس ويغيب عن أبصارهم، وفيما يشاهدونه ويبصرونه ويدركونه) [12].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: (سبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) [14].

وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: كنت خلف النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يومًا، فَقَالَ: (يَا غُلامُ، إنِّي أعلّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَألْتَ فَاسأَلِ الله، وإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللهِ. وَاعْلَمْ: أنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبهُ اللهُ لَكَ، وَإِن اجتَمَعُوا عَلَى أنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إلا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحفُ) [15].

وعن أنسٍ رضي الله عنه قَالَ: (إِنَّكُمْ لَتعمَلُونَ أعْمَالًا هي أدَقُّ في أعيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مِنَ المُوبِقاتِ) [16].

وفي الحديث: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِيَرَى ذُنُوبَهُ، كَأَنَّهُ تَحْتَ صَخْرَةٍ، يَخَافُ أَنْ تَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْكَافِرَ لِيَرَى ذَنْبَهُ، كَأَنَّهُ ذُبَابٌ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ) [17].

وعن يحيى، عن أبي سلمة: أنَّه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال، قَالَ: (إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ) [18].

وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بعدَ المَوتِ، والعَاجِزُ مَنْ أتْبَعَ نَفْسَهُ هَواهَا وَتَمنَّى عَلَى اللهِ) [19].

فقوله (الْكَيِّسُ) أي العاقل في الأمور الناظر في العواقب من ذان نفسه أي حاسبها وأذلّها واستبعدها وقهرها حتّى صارت مطيعة منقادة وعمل لما بعد الموت قبل نزوله ليصير على نور من ربه فالموت عاقبة أمر الدّنيا والكيِّس من أبصر العاقبة والعاجز المقصر في الأمور.

وقوله: (من أتْبَعَ نفسه هواها) من الإتباع أي جعلها تابعة لهواها فلم يكفَّها عن الشهوات ولم يمنعها عن مقارنة المحرّمات وتمنى على الله.

وفي الجامع الصغير وتمنى على الله الأماني فهو مع تفريطه في طاعة ربه واتباع شهواته لا يَعتذر بل يتمنى على الله الأماني أن يعفو عنه) [20].

قال الطيبي رحمه الله تعالى: (والعاجز) هو الذي غلبت عليه نفسه، وعمل ما أمرته به نفسه، فصار عاجزًا لنفسه، فأَتْبعَ نفسَه هواها، وأعطاها ما اشتهته، فقُوبل الكيس بالعاجز، والمقابل الحقيقي للكيس: السفيهُ الرأي،(وللعاجز): القادر؛ ليؤذن بأن الكيس هو القادر، والعاجز هو السفيه.

وقوله: (وتمنى على الله) أي: يُذْنِبُ ويتمنَّى الجنةَ من غير الاستغفار والتوبة) [21].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟، قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) [22].

ماهية المراقبة عند علماء التربية الصوفية

وقد عرفها الشيخ ابن عجيبة قائلا: (المراقبة: إدامة علم العبد باطلاع الرب، أو القيام بحقوق الله سراً وجهرا خالصا من الأوهام، صادقا في الاحترام، وهي أصل كل خير، وبقدرها تكون المشاهدة، فمن عظمت مراقبته، عظمت بعد ذلك مشاهدته. فمراقبة أهل الظاهر: حفظ الجوارح من الهفوات، ومراقبة أهل الباطن: حفظ القلوب من الاسترسال مع الخواطر والغفلات، ومراقبة أهل باطن الباطن: حفظ السر من المساكنة إلى غير الله) [23].

وسأل أبو العباس البغدادي جعفر بن نصير عن المراقبة فقال: (مراعاة السر لملاحظة نظر الحق سبحانه مع كل خطرة) [24].

وقيل كذلك: (المراقبة مراعاة السر بملاحظة الغيب مع كل لحظة ولفظة) [25].

ويقول الجريري: أمرنا هذا مبني على فصلين: (وهو أن تلزم نفسك المراقبة لله تعالى، ويكون العلم على ظاهرك قائما) [26].

وسئل ابن عطاء: (أفضل الطاعات حفظ الأوقات، وهو: أن لا يطالع العبد غير حده، ولا يراقب غير ربه، ولا يقارن غير وقته) [27].

سأل أبو العباس البغدادي جعفر بن نصير عن المراقبة فقال: (مراعاة السر لملاحظة نظر الحق سبحانه مع كل خطرة [28].

ويقول أبو حفص: (إذا جلست للناس فكن واعظاً لقلبك ولنفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك، والله يراقب باطنك) [29].

وقال الغزالي: في بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها، (أعلم أن حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب والصراف الهم إليه فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره) [30].

وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيراً ما يردد:

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ خَلَوْتُ وَلَـــــكِنْ قُــــــــلْ عَــــــــلَيَّ رَقِـــيبُ

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يُخْــــلِفُ مَـــا مَضَى وَأَنَّ الَّـــــذِي يَخْــــــفَى عَلَيْـــهِ يَغِـــــــيبُ

لَهَوْنَا عَنِ الْأَيَّـــــــامِ حَـــــتَّى تَتَابَــعَتْ ذُنُــــــوبٌ عَلَــــى آثَـــــــارِهِنَّ ذُنُـــــــــــوبُ

فَيَالَيْتَ أَنْ يَغْفـــــِرَ اللَّهُ مَـــــا مَضَــى وَيَأْذَنَ لِـــــــــــي فِــــــــي تَوْبَـــــــةٍ فَـــــأَتُوبُ [31]

ومجمل هذه الأقوال تصب في معنى واحد وهو أهمية مراقبة الله في السر والعلن وهي ثمرة عمل العبد بأن الله سبحانه، وتعالى رقيب عليه، ناظر إليه، في جميع تصرفاته وحركاته وسكناتها ...

المراقبة في القصص القرآني

قصة يوسف الصديق عليه السلام: وقد أشار الله عز وجل- إلى ذلك، فقال سبحانه وتعالى: (وراوَدَتْهُ الَّتِي هو في بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وغَلَّقَتِ الأبْوابَ وقالَتْ هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللَّهِ إنَّهُ رَبِّي أحْسَنَ مَثْوايَ إنَّهُ لا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ) [سورة يوسف، الآية: 23].

قال الواحدي: في تفسير هذه الآية: (يعني: امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها، طلبت منه أن يواقعها، يقال: راود فلان جاريته عن نفسها، وروادته هي عن نفسه، إذا حاول كل واحد من صاحبه الوطء والجماع، ومعنى المراودة في اللغة: المطالبة بأمر للعمل به، قال الزجاج: المعنى أنها راودته عما يريد النساء من الرجال)[32].

قصة مريم عليها السلام: قال في حقها الله جلت قدرته: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا) [سورة مريم، الآية: 16-17]. أَي: (تنحت واعتزلت، قال السمعاني: يَعْنِي: أستجير بالرحمن مِنْك إِن كنت تقيا. قال قيل: إِنَّمَا يستعاذ بالرحمن من الشَّخْص إِذا كَانَ فَاجِرًا، فَأَما إِذا كَانَ متقيا لَا يكون مَحل الِاسْتِعَاذَة مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ متقي لَا يقدم على الْفُجُور)[33].

ونخلص في هذا المضمار إلى أنّ مقام وثمرة المراقبة شرط أساسي في سير السالك لطريق أهل التصوف إلى حضرة الله فهي بمثابة ميزان قلبي يميز به السالك كل ما هو حلال وحرام، وكل ما هو صالح وطالح، وبه يقضي على ظلمات القلب، ويدفع كل السيئات والمخالفات الشرعية التي تغضب الله جلت قدرته وتنفي عمل الإخلاص وكل القيم الأخلاقية النبيلة.

فالتقوى هي منزلة نورانية تسطع شمسها في القلوب أجمع علماء التربية الصوفية على أهميتها في السير إلى حضرة الله، فإذا استقرت في القلوب استقام السلوك وصلحت المعاملات وصلح المجتمع وصلح الظاهر والباطن والسر والعلن، وفي هذا الصدد يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (وأرباب الطريق مجمعون على أنّ مراقبة الله تعالى في الخواطر: سبب لحفظه في حركات الظواهر، فمن راقب الله في سره، حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته) [34].

فمراقبة السالك لطريق أهل التصوف لله في كل الأوقات والاحتراز من السقوط في المعاصي خير دليل على خشية الله وتعظيمه، ومتى غابت المراقبة وخلا منها القلب تغيب معها كل القيم الأخلاقية ويفسد المجتمع وتنتشر الصراعات والفتن والانجراف نحو ملذات الدنيا ونعيمها الزائل، فالتقوى ضرورة حتمية لحفظ الحدود واستحضار مراقبة الله والاستحياء من عظمته القاهرة الباهرة فهو السميع العليم الرقيب المجيب الظاهر والباطن جلت قدرته.

---------------------

- الرسالة القشيرية، لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم محمود، الدكتور محمود بن الشريف، الناشر: دار المعارف، القاهرة (ط/ت)، باب المراقبة، ج: 1، ص: 331.

- صيد الخاطر، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، بعناية: حسن المساحي سويدان، الناشر: دار القلم – دمشق، الطبعة: الأولى: 1425هـ - 2004م. صيد الخاطر الحق عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد، ص: 213.

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، المؤلف: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب، تعليق وتحقيق: الدكتور ماهر ياسين الفحل، الناشر: دار ابن كثير، دمشق – بيروت، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008م. الحديث الثامن عشر، ص: 389.

- الآداب للبيهقي، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، اعتنى به وعلق عليه: أبو عبد الله السعيد المندوه، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1988م. باب من خاف الله عز وجل فترك معاصيه، ومن رجاه فعبده على اليقين كأنه يراه ص: 333.

- الرسالة القشيرية، باب المراقبة، ج: 1، ص: 329.

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثانية، 1392هـ. كتاب الايمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان، ج: 1، ص: 158.

- الرسالة القشيرية، باب المراقبة، ج: 1، ص: 331.

- مسند الدارمي المعروف بـ سنن الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1412 هـ2000م. ومن كتاب الرقاق باب: في حسن الخلق،ج: 3، ص: 337.

- مقاييس اللغة، لابن فارس، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 1415هـ – 1995م، مادة: رقب: ج: 2، ص: 427. لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط1، (ط/ت) مادة: رقب،ج: 1، ص: 424.

- لسان العرب، لابن منظور، مادة: (رقب)، ج: 1، ص: 424.

- التعريفات للجرجاني، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1 – 1403هـ - 1983م، ص: 210.

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، بيروت، دار الكتاب العربي ط،3 1416 هـ - 1996م. ج:2، ص: 65.

- مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001م. ج: 30، مسند الكوفيين، حديث عمار بن ياسر، ص: 265.

- صحيح البخاري، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، المحقق: د. مصطفى ديب البغا، الناشر: (دار ابن كثير، دار اليمامة) – دمشق، الطبعة: الخامسة، 1414 هـ - 1993م، - كتاب الزكاة، باب: الصدقة باليمين، ج: 2، ص: 517. رقم الحديث: 1357.

- الجامع الكبير (سنن الترمذي) أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت، الطبعة: الأولى، 1996م. أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج: 4، ص: 284. رقم الحديث: 2516.

- مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط -عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ -2001م. مسند البصريين، حديث عبادة بن قرط، ج: 34، ص: 354. رقم الحديث: 20751.

- السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، بمساعدة مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الأولى، 1421هـ - 2001م، ج: 10، ص: 403. رقم الحديث: 11864.

- صحيح البخاري، تحقيق: جماعة من العلماء، الطبعة: السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، 1311 هـ، كتاب النكاح، باب الغيرة ج: 7، ص: 35 رقم الحديث: 5223.

- مسند أحمد بن حنبل، مسند الشاميين، حديث شداد بن أوس، ج: 28ـ ص: 350 رقم الحديث: 17123.

- التيسير بشرح الجامع الصغير، لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي القاهري، الناشر: مكتبة الإمام الشافعي – الرياض، الطبعة: الثالثة، 1408هـ - 1988م. باب كان وهي الشمائل الشريفة، ج: 2، ص: 228.

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري، الناشر: دار الفكر، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2002م، كتاب الآداب، باب استحباب المال والعمر للطاعة، ج: 8، ص: 310.

- صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، عام النشر: 1374 هـ-1955، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من غشنا فليس منا، ج: 1، ص: 99. رقم الحديث: 102.

- معراج التشوف إلى حقائق التصوف، عبد الله أحمد بن عجيبة، تحقيق عبد المجيد خيالي، مركز التراث الثقافي المغربي، تاريخ النشر: 2004م، ص.31-32.

- الرسالة القشيرية، باب المراقبة، ج: 1، ص: 331.

- إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، الناشر: دار المعرفة – بيروت، (ط/ت)، ج: 4، ص: 397.

- الرسالة القشيرية، باب المراقبة، ج: 1، ص: 331.

- التعرف لمذهب أهل التصوف، المؤلف: أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، (ط/ت). في التصوف والاسترسال، ص: 91.

- الرسالة القشيرية، باب المراقبة، ج: 1، ص: 331.

- الرسالة القشيرية، باب المراقبة، ج: 1، ص: 331.

- إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، كتاب المراقبة والمحاسبة، المقام الأول من المرابطة: المشارطة، ج: 4، ص: 397.

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، الناشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، عام النشر: 1394 هـ - 1974م. ج: 9، ص: 220.

- التفسير البسيط، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، المحقق: أصل تحقيقه في رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، الناشر: عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.الطبعة: الأولى، 1430 هـ، تفسير سورة يوسف، الآية: 32، ج: 12، ص: 65.

- تفسير القرآن، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الناشر: دار الوطن، الرياض – السعودية، الطبعة: الأولى، 1418هـ- 1997م.

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة، 1416 هـ - 1996م، فصل منزلة المراقبة فصل درجات المراقبة، ج: 2، ص: 66.