تعتمد المقاربة الصوفية على منطلقات النصوص المرجعية للممارسة الدينية (القرآن والسنة)، باعتماد طريق التجربة الحية في تبيُّن مقاصد النصوص الأصلية. وفي سيرورة هذه القراءة القرآنية والعمل بمقتضياتها الظاهرة والباطنة، تتبلور الرؤية المعرفية الصوفية، وفق جدلية التجربة الروحية ومقاماتها الذوقية، والألفاظ القرآنية ومعانيها الإشارية، فتغدو التجربة العملية تعبيرا عن مدلول النصوص الأصلية، إذ كلما تعمقت التجربة الصوفية في حفرياتها الوجدانية إلا وتجددت معاني الحقائق الروحية في سلوك المتقرب، بما يفضي إلى أن يصير «المتحقق» مثالا للأوصاف القرآنية، وأنموذجا للسيرة النبوية. وبِحُكم مرتبة الدلالة التربوية التي يُعيَّنُ فيها «المُوصِّل»، -على اعتبار أن من موجبات التربية الصوفية إيصال المريد إلى مراتب الذوق والمعرفة والأخلاق- تطرح إشكالية اللغة في نقل تلك المعاني التربوية، مع العلم «أن التجربة الوجودية لا يمكن نقلها من حيث هي تجربة نقلا لغويا إلا أن تترك أوصاف الوجود العالقة بها، وتلبس أوصاف النظر المجرد» [1]، ويبقى دخول «المتقرب» غمار التجربة العملية هو الكفيل في تحصيل السلوك التربوي، والتحقق بمعاني القيم.

فالخطاب الصوفي عمل على «تقريب» تلك المعاني السامية بتوظيف كل الإمكانات التعبيرية، والوسائل البلاغية، والدلالات الاشتقاقية واللغوية، من التجوز والتشبيه والتمثيل والمقابلة والجناس والطباق والتورية وغيرها [2] ، حتى يتحصل الوعي بالنسبة للمريد على أن تلك المعاني التربوية فوق ما تعطيه العبارة، فمن غير تحصيل شرط التجربة الحية، يبقى المتشوف محجوبا عن تلك المعاني اللطيفة، لأنها لم تكن نتيجة تصورات مُتَخَيَّلة، ولا تأملات مُتصوَّرة، بل كانت نواتج مكابدة مستمرة، ومعاناة متواصلة، ورياضات متوالية [3]. فبين اللغة والوجود هناك برزخ التجربة العملية والمناسبة الوجدانية والصلة الروحية، والموافقة العرفانية، والمصادفة الحالية، فادعاء القدرة على قراءة النص الصوفي وإدراك غاياته[4]اعتمادا على انطباعات القراءة الأدبية- إحساسا بجمالية النظم الصوفي- تُعد مقاربة مجانبة للصواب، من حيث افتقادها إلى شرط المناسبة بين النظر والعمل، بين المعرفة والتجربة، وبين العقل والوجدان.

لتجاوز إشكالية اللغة والتجربة (المعرفة) في النسق الصوفي، علما بأن «لغة التخاطب» تعجز عن تصوير أكثر المشاعر موضوعية، ارتقى الصوفي في تبليغ تجربته على منطق لغة التداول، في سياق مرجعية الأصول الدينية، ل«يتوازى عروج هذه الفهوم مع العروج الروحي للسالك، في خط واحد له وجهان: وجه باطن هو أحوال التجربة ومقاماتها الذوقية، ووجه ظاهر هو عقل الألفاظ القرآنية وما اشتق منها من مصطلحات وهو المعقول (أو المدرك) بحال التجربة، على أن هذا الحال عند الصوفي هو المدلول الحقيقي لذلك المصطلح، كما تكون حالة الجوع مدلولا حقيقيا للفظ الدال عليها عند الجائع دون الشبعان» [5]. ومن ثم لجأ الصوفية إلى أنواع من التوليد والاشتقاقات لتفريع معاني اللفظ القرآني، من خلال ما يتحصل بطريق التجربة الحية من معاني المعرفة الذوقية، على أن هذه الواردات تخضع في النسق الصوفي إلى سيرورة من المراتب العرفانية (مقامات وأحوال)، فهي تُعبِّر على مراحل في السير الروحي؛ «فقد يستعملون مصطلح «الخوف» الوارد في القرآن إشارة إلى هذا المقام العام، لكن تجربة الصوفي العارجة في أحوال الخوف تجعله يخصص لكل حال اسما خاصا به لتفصيل هذا المقام، فتجده يستعمل للحال الذي يعلو على حال الخوف العام مصطلح «القبض»، وهو مأخوذ من القرآن أيضا، ومخصص لهذا المعنى الروحي، ثم حين يستمر الخوف ويستقر في باطن الصوفي، فإنه يطلق عليه مصطلح «الهيبة» وهو مذوق يستولي على كلية الواصل لا يفارقه لأنه قد يقترن بمقام معرفي يسمونه «الشهود». وهكذا فإن مراحل تفصيل السلوك الوجداني عند الصوفي يقتضي مصطلحات متولدة من المصطلح العام والأصلي الذي يكون في الغالب قرآنيا كما أن المصطلحات التفصيلية يكون بعضها كذلك» [6].

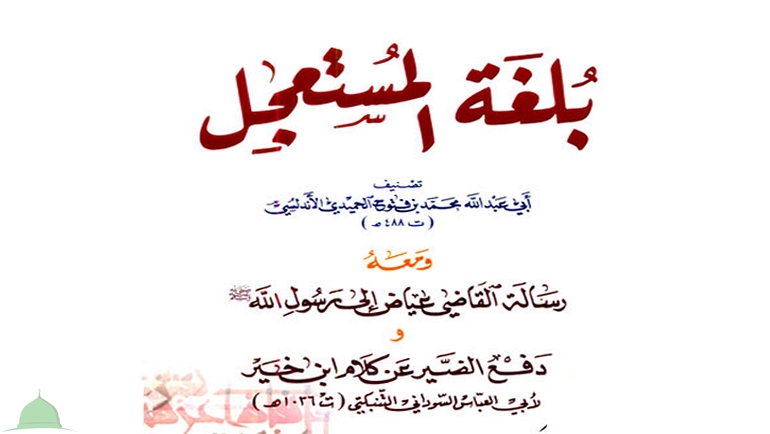

من وسائل التعبير عن عمق الرؤية الصوفية بيان مراتب الفهم بين العامة والخاصة وخاصة الخاصة، فذكر العامة باللسان، وذكر الخاصة بالجنان، وذكر خاصة الخاصة بالروح والسر، وقد يشتق من نفس الجدر معاني وفق مراتب السائرين كـ «العبادة» و«العبودية» و«العبودة» [7]. ولتعميق المعنى الصوفي يضاف المصطلح إلى نفسه مثل: إخلاص الإخلاص، وفناء الفناء، وخاصة الخاصة، كما يستعملون مصطلحات مترادفة تختلف بحسب من تطلق عليه، مثل ترادف «القادح» و«الخاطر»، غير أن الأول للغافلين، والثاني لليقظين، وترادف «المرتبة الأحدية» و«جمع الجمع» و«حقيقة الحقائق» و«العماء» ولكل مصطلح اعتبار خاص يعلو به بعضه على بعض[8]، علاوة على توظيف الصوفي لمصطلحات مجالات علمية مختلفة وإعادة صياغتها وفق رؤية صوفية أخلاقية، ك «العقل الأول» و«الهيولي» و«الفيض» و«المادة الأولى» و«المادة الفاعلة»، في سياق تقويم صيرورة المعرفة الإنسانية وربطها بأصولها المرجعية، على اعتبار أن اللغة تختزن ثقافة الأمم وخصوصية نظرتها للأشياء وفق مجالاتها التداولية، فلا مجال إذا لادعاء تأثير النظريات الفلسفية على مجال العمل الصوفي؛ فحين يتعلق الأمر ببحث الصلة بين ابن عربي وفلسفة أفلوطين، فإنه من الصعب رد فكر ابن عربي إلى أفلوطين، على أساس وجود ذاك التشابه بين كثير من الأفكار لدى كل من منهما، ف«صدور الكون عن الألوهة –عند ابن عربي- لا يتم عن طريق الفيض أو الصدور، بل يتم عن طريق سلسلة من التجليات -والتجلي كلمة قرآنية- هي البديل للفيض والصدور عند أفلوطين» [9]، ما يدل على أن مجال الاختلاف واسع بين النظريات الفلسفية والمعرفة الصوفية.

الهوامش:

- طه عبد الرحمن: العمل الديني وتجديد العقل، (ص 164).

- ابن عربي: الفتوحات المكية، (1/147). يقول ابن عربي: فكل علم إذا بسطته العبارة،حسن وفهم معناه أو قارب وعذب عند السامع الفَهِم، فهو علم العقل النظري، لأنه تحت إدراكه، ومما يستقل به لو نظر، إلا علم الأسرار فإنه إذا أخذته العبارة سمج واعتاص على الأفهام دركه وخشن...ولهذا صاحب العلم كثيرا ما يوصله إلى الأفهام بضرب الأمثلة والمخاطبات الشعرية.

- قيل للجنيد: من أين استفدت هذا العلم؟ فقال: من جلوسي بين يدي الله ثلاثين سنة تحت تلك الدرجة. وأومأ إلى درجة في داره. تاج العارفين الجنيد البغدادي، (ص 174).

- محمد بن الطيب: وحدة الوجود في التصوف الإسلامي، (ص 8). أن النص الصوفي [يكون] قابلا للقراءة والتدبر والتأويل رغم صعوبته وخصوصيته.

- مصطفى عزام: الخطاب الصوفي بين التأول والتأويل، (ص 193).

- مصطفى عزام: الخطاب الصوفي بين التأول والتأويل، (ص 194).

- ابن عجيبة: معراج التشوف، (ص 41).

- مصطفى عزام: الخطاب الصوفي بين التأول والتأويل، (ص 194).

- نصر أبو حامد: فلسفة التأويل دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي، (ص40). محمد الكحلاوي: مقاربات وبحوث في التصوف المقارن، (ص 81).