يعتبر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الحسني الأندلسي السلاوي المغربي الشريف الكريم المحتد، التونسي المولد[1]، المستند إلى المجد العلمي الواتد، أحد أعلام كبار أهل العلم في القرن الرابع عشر الهجري، العشرين الميلادي، ممن متعه الله تعالى بالعمر الفسيح، عاش ستا وتسعين سنة ممتعا فيها بكامل صحته ووعيه، فقد حكى لي نجله الأستاذ عبد الملك، أن والده الشيخ محمد الطاهر، لم تعرف صحته قط انحرافا يوقف عمله طيلة عمره، حتى كان يوم الأحد الذي توفي فيه، فشعر بوعكة بعد صلاة العصر، فلم تغرب شمس ذلك اليوم حتى سلم روحه الطاهرة لبارئها.

والغريب في الأمر أنه لم يترك العمل والاشتغال بالعلم وتحقيقه، حتى في ذلك اليوم الذي توفي فيه، فقد قضى معظم ذلك اليوم يملي على كاتبه الخاص من تحقيقه لشرح اللامع العزيزي للمَعَرِّي على ديوان المتنبي، وأطلعني نجله على الأوراق التي توقف عمله فيها، وبقيت عالقة في آلة الرقانة، شاهدة شهادة كاملة على جهاد الرجل بقلمه وعلمه في خدمة أمته، وهو ممن يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "كل يعمل لما خلق له، أو لما يُسِّرَ له[2]"؛ وهو، رحمه الله، كان ميسرا ومسخرا لخدمة العلم الشريف بما يبني ويرسخ ثوابت الأمة المتمثلة في الدفاع عن القرآن الكريم ولغته، وعن الشريعة ومقاصدها، وعن الهدي الإسلامي ومستلزماته، وعن كافة الأسس التي من شأنها أن تعيد للأمة عافيتها وتصون كرامتها وتجعل منها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله.

أولا: مؤهلاته العلمية

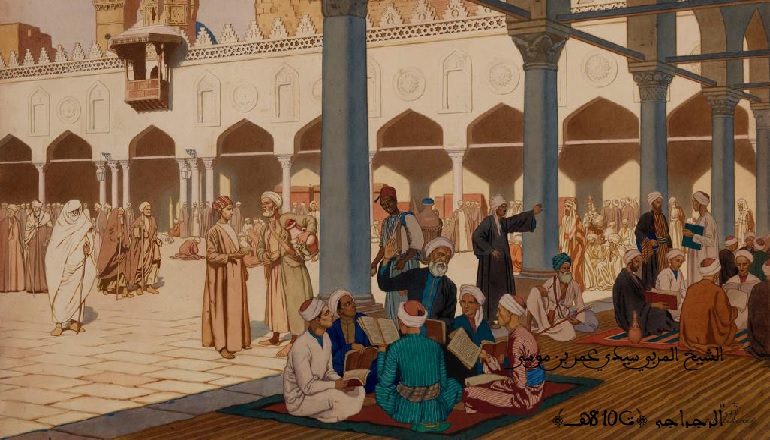

لقد حصلت للعلامة الشيخ الطاهر ابن عاشور مؤهلات علمية عالية من خلال ما هيأته له العناية الإلهية من ظروف مكنته من التلقي على أرقى مشيخة من كبار علماء جامع الزيتونة، الذي تعايش فيه الأحناف والمالكية منذ سقوط الحفصيين، وذلك بفضل إشراف جده العلامة الوزير والصدر الأعظم المستنير الشيخ محمد العزيز بوعتور (ت 1325ﻫ)، فبالإضافة إلى الجو العلمي السائد في البيت، الذي شب فيه الفتى، فإن الاختيار الصائب لمدرسيه الأكفاء كان له بالغ الأثر في تحقق نجابته وصلابة عوده في العلم..

وقديما قال الزمخشري قولته الصائبة في هذا الصدد: " على كل آخذ علما ألا يأخذه إلا من أقتل أهله علما، وأنحرهم دراية، وأغوصهم على لطائفه وحقائقه، وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل، فكم من آخذ عن غير متقن قد ضيع أيامه، وعض عند لقاء النحارير أنامله[3]"، ولأبي حامد الغزالي قولة فيما يوصل للظفر بأسرار العلوم قال: "كل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانيه فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه[4]".

وكل هذه الشروط والمزايا وجدت من يرعاها للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ويحققها له في مشواره التعليمي، مما جعل أثرها واضحا في مشروعه العلمي المتكامل الذي استغرق فيه سبعين سنة، كانت انطلاقتها مباشرة بعد إنهاء الدراسة فاشتغل بالتوثيق، والجلوس المبكر للتدريس، والارتقاء في مدارجه من حلقات جامع الزيتونة المحفوف آنذاك بمشيختي الأحناف والمالكية، ثم إلى التدريس بالخلدونية والصادقية، التي كانت مدرسة أبناء الوجهاء والأعيان، فكانت أول محاضرة باللغة العربية في عهد الاستعمار، هي التي ألقائها حفيد الصدر الأعظم الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، وكان عنوانها هو ما ظل يشغله طول حياته: "أصول التقدم في الإسلام" وتطورت هذه المحاضرة إلى كتابه القيم: "أصول النظام الاجتماعي في الإسلام".

وإلى جانب ما متعه الله به من العمر المديد والصحة والعافية، فقد متعه أيضا بطاقة عقلية متميزة، وذكاء متقد، وفكر ثاقب، وانفتاح وتجاوب مع الحجة والبرهان، لا يعرف التواني، ولا الانطوائية، ولا الانغلاق على الذات، يؤمن بالأخذ والعطاء، وبالحوار البنّاء، في إطار حرية الفكر المبنية على التجرد من كل مظاهر الزيغ والأهواء، السائرة في مهيع الفهم السديد والمقصد الرشيد؛ ومن ثم فقد كان غرضه في كل ما يكتبه ويدونه طلب الحق، والاجتهاد والتنكب عن التقليد، لإفادة غيره من غزير علمه، وصائب فكره، وسليم توجيهه، إدراكا منه رحمه الله لمتطلبات المرحلة التي تمر منها الأمة، وما تحتاج إليه من الوعي واليقظة، وإنتاج العلم النافع المناسب لقضايا العصر.

ثانيا: مشاريعه

ظلت المهام والمسؤوليات تقيد سيره الحثيث فيما يؤمله من تحقيق مشاريعه العلمية، وبقي يتحين الفرصة للتفرغ إلى مشروعه الكبير في التفسير، الذي هو سبب ومنطلق مشاريعه العلمية الأخرى، حتى أسندت إليه خطة الإفتاء عام 1341ﻫ، وبلغ من العمر خمسا وأربعين سنة، وعندها تفرغ لمشروعه في التفسير وبدأ في التحرير والتنوير.

لقد رسم الشيخ الطاهر، رحمه الله، لخطته في كتابة التفسير أهدافا عديدة وغايات نبيلة، من بينها رد الاعتبار للأمة الإسلامية التي ينتمي إليها وفاء منه لها بحقوقها، والبرهنة على أن رصيدها العلمي والمعرفي واللغوي والتشريعي والتاريخي والحضاري بصفة عامة، كاف لتأهيلها إلى أن تكون في مصاف الأمم الراقية، لكنها في حاجة إلى من يجلي ذلك الرصيد من علماء أفذاذ لهم دراية واسعة ودقيقة بما شاده سلفهم، فيعملوا على تهذيبه وتقريبه والزيادة عليه، دون نقضه وإبادته، لأن تجاهل فضل السابقين،جحود للنِّعمة، وطمس المزايا، ليس من حميد خصال هذه الأمة[5].

ومن أجل تحقيق هذه الأغراض النبيلة اعتكف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، رحمه الله، طوال السنين يكتب ويحرر، ويسدد الأفكار، ويدافع عن حمى الإسلام، ويسعى إلى الكشف عن مدخراته العلمية وجذوره الحضارية وأصوله المعرفية، ورصيده الهائل من العلوم والمعارف التي رسخته، ومكنت له في الوجود والاستمرارية، ومنحته القابلية للتجديد وإعادة البناء كلما اقتضى الأمر ذلك، على وجه لا يعود على الأصل بالإبطال.

مهمة العلماء

وفي نظره أن العلماء مطالبون بأخذ المبادرة لوضع الأمة في طريق الرقي الصحيح، اقتداء بالأمم الآخذة بزمام أمر نفسها في تسيير دواليب حياتها، بما توفره من الفرص لعلمائها ليسهموا في تدبير شأنها[6]، وليقفوا في وجه التيارات المضادة لمبادئها وثوابتها وكيانها؛ لأنه يعتبر أن معظم نظام الأمم مستمد من الأديان في الكليات والجزئيات[7].

وإذا أرادت الأمة تصحيح مسارها والنهوض من كبوتها وتجديد أمر دينها، فليس لديها إلا تبني الدين الواضح البين القوي الذي لا يتطرق إليه تضليل، ولا يحول دون نفوذه قوي ولا ضئيل، وهو ما كان عليه الأمر على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث يتجلى الكمال في العمل به، الذي تتحقق به المقاصد من النصرة والإقامة، والانتشار والذيوع، والزيادة وتسهيل البث، والحراسة والحفظ من كل دخيل..[8].

وفوق ذلك كله فإن النهوض لا يتم إلا بصحة التفكير الديني الراجع إلى إدراك حقائق الدين كما هي.

ولا شك أن قضية الفهم الصحيح لحقائق الدين، هي النقطة الأساسية الذي تشغل بال المنصفين، من ذوي الغيرة على الأمة في دينها ووحدتها ومصيرها، والساعين إلى تجنيبها ووقايتها من آفة الفهم السقيم، وما يفضي إليه من التعصب المقيت، والشقاق والتباعد وإثارة الإحن والفتن، ومن أجل الوصول إلى هذا المبتغى الرشيد، والمنهج القويم المفيد، بذل الشيخ الطاهر ابن عاشور، رحمه الله، حياته، وأفرغ ما حوته كنانته، لتمهيد الطريق نحو هذه الغاية النبيلة، موظفا لتجربته الهائلة، من التعقل والصبر الذي كان يراه جماع الفضائل وخصال الكمال، والسماحة القليلة الوجود والنظير، والاطلاع الواسع على العلم بما في الكلمة من معنى، والتحقق من قضايا التراث العربي الإسلامي بكافة أصوله وشعبه، والتمكن من تاريخ الأديان والأفكار والأمم والشعوب، والنهل من دقائق علم التجربة الأندلسية وأعلامها في التأليف والفكر واللسان والتشريع والقضاء والإفتاء وغيرها، مما كون لديه رؤية فسيحة تتسم بالإحاطة والشمول، جعلته يتحقق من مكونات وطبيعة الفكر الإسلامي وأسس نهضته، ويقف عند الاتجاه الأسلم الذي ينبغي أن يسير فيه في الوقت الراهن.

التأويل عنده

قد لا يكون من اليسير في عجالة، الإتيان على ما لابن عاشور في هذا المجال، أو حصر وتحديد كافة مكونات منهجه في التأويل، لأنه قد كان من المتخصصين في فهم وقراءة وشرح النص العربي عامة، والشرعي منه خاصة، ومن البارعين في توجيه النصوص الشرعية، يخضعها لما يراعى في حقها من القواعد اللسانية والشرعية، والاعتبارات السياقية داخلية وخارجية، وغير ذلك مما يراه جديرا بالحسم والفصل في القضايا التي تركت عالقة من قبل أهل التفسير والتأويل.

وكذلك نظرا لما لدقة المنهج العلمي المقاصدي التي اختار أن يسير عليه، والتي أراد أن يضمن به لنفسه مجالا للنظر الفسيح، عندما تضيق الأنظار في توجيه معاني الآيات والأحاديث، وصولا إلى ما هي جديرة به من الحمل عليه من الفهم الصحيح.

وإذا عدنا إلى ما تبناه من أفكار واختيارات، وهو بصدد التنظير للتفسير والتأويل، ورسم حدود الالتقاء والافتراق بينهما، نجده يبني كلامه على استقراء آراء من سبقه من كبار أهل الشأن، متتبعا لها عن روية وأناة، مستوعبا لها في كافة أبعادها تنظيرا وتطبيقا، مع الاعتداد بالنفس والحكم: تارة لها، وآونة عليها؛ فكان جميع من اعتمد أقوالهم بطريقة أو بأخرى، واقتدى بآثارهم، وتأثر بمنهجهم من علماء المغرب أولا والمشرق ثانيا، قد أبانوا وأوضحوا المنهج المعتبر في التفسير، وضبطوا حدود التأويل الصحيح، وحذروا من التأويل الفاسد، واعتبروا أن الشريعة الإسلامية لها مقاصد إيجابية لأجل اعتبار التأويل، والأخذ به عند الاقتضاء..

ومن ذلك ما نقف عليه في كلام علامة عصره، أبي عبيد القاسم بن خلف الجُبَيْري الطُّرطوشي القرطبي، تلميذ القاضي أبي بكر الأبهري المالكي البغدادي، وشيخ شيوخ الحافظ ابن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة 378ﻫ في مقدمة كتابه النفيس: "التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة" حيث عبر بدقة عن مقصد الشرع وحكمته من جعل النصوص قابلة للاختلاف في الفهم والتأويل فقال: "أما بعد، فإن الله عز وجل لما امتحن عباده بأوامره ونواهيه، فرق بين وجوه العلم بها، فجعل منها باطنا خفيا، ومنها ظاهرا جليا، ليرفع الذين آمنوا منهم والذين أوتوا العلم درجات.

إذ لو كانت النصوص جلية كلها لارتفع التنازع، وعُدم الاختلاف، ولم يلجأ إلى تفسير ولا احتيج إلى اعتبار وتفكير، ولا وُجد شكٌّ، ولا ظنٌّ، ولا جهل، لأن العلم حينئذ كان يكون طبعا.

ولو كانت كلَّها خفية، لم يبق سبيل إلى معرفة شيء منها، إذ الخفي لا يعلم بنفسه، ولو علم بنفسه لكان جليا. قال سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ (آل عمران: 7). وقال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ﴾ (النسا: 81).

وإذا بطل أن يكون العلم كله جليا، وبطل أن يكون كله خفيا، ثبت أن منه ما هو جلي، ومنه ما هو خفي، وإذا كان ذلك كذلك، وكان الخفي من النصوص غير مكتف بنفسه، ولا مستغن عن جلي يدل عليه من غيره، وجب أن يتباين أهل الاستنباط في العلم حسب تباينهم في النظر المؤدي إليه[9]".

وأما القاضي أبو بكر ابن العربي فيقول منتصرا للتفسير بالرأي المحمود في كتابه قانون التأويل: "ليس في الوعيد على ذلك حديث صحيح، ولكنه معنى صريح في الملة، حق في الدين.. فأما الحق فكل رأي يكون عن دليل، وأما الباطل ما كان عن هوى مجرد.

وتحقيق الغرض المطلوب أن للناظر في القرآن مآخذ كثيرة أمهاتها ثلاث:

الأولى؛ النقل عن النبي، صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطراز الأول، لكن حذار أن تعولوا فيه إلا على ما صح، ودعوا ما سودت فيه الأوراق، فإنه سواد في القلوب والوجوه.

الثانية؛ الأخذ بمطلق اللغة، فإن القرآن أنزل بلسان عربي مبين.

الثالثة؛ التفسير بالمقتضى من معنى الكلام، والمقتضب من قوة المنزع، وهذا هو الذي أخبر عنه النبي، صلى الله عليه وسلم، تأويل دعائه الله في هبته لابن عباس، فقال: اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل..

والضابط لهذا كله أن يكون الناظر في القرآن يلحظه بعين التقوى، ولا يميل به إلى رأي أحد للهوى، وإنما ينظر إليه من ذاته ابتغاء علم الله ومرضاته، وهو الأول.

الثاني: أن يكون نظره بعد استقلاله بشروط النظر كما قدمنا، ولا يسترسل على جميعه، وهو لم يستوف شروط الناظر فيه، فإن أصل التخليط في تفسير من تسور، ممن لا يستكمل شروط النظر فيه، عليه[10]".

وانطلاقا من هذه الرؤى المبنية على اعتبار الرأي والفهم والتأويل الصحيح يسير العلامة ابن عاشور في تفسيره للنصوص القرآنية والحديثية التي شغلته وظل يستقرئها ويستنطقها ويبدى رأيه فيها طيلة حياته.

- تعريفه للتفسير؛ وضع له تعريفات لغوية واصطلاحيه، منها أنه الكشف والإبانة وأن موضوعه ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه، وما يستنبط منه[11].

ومن هذا التعريف الأولي له للتفسير نجده ينص فيه على الجمع بين البحث عن معاني الآيات وما يستنبط منها. والاستنباط مورده معلوم وهو أصول الفقه، وهذا سيتضح لديه لاحقا.

وأما التعريف الثاني للتفسير فيقول فيه: "معلوم لك أن موضوع التفسير هو القرآن، لتبيان معانيه وما يشتمل عليه من إرشاد وهدي وآداب، وإصلاح حال الأمة في جماعتها وفي معاملتها مع الأمم التي تخالطها، بفهم دلالته اللغوية والبلاغية[12]"، وهذا يشير به إلى ما دعا إليه من ضرورة كشف المفسر عن مقاصد القرآن التي حصرها في ثمانية، وهي ليست مقاصد الشريعة. لأن طرائق المفسرين يراها منحصرة في ثلاث:

أ. إِمَّا الِاقْتِصَارُ عَلَى الظَّاهِرِ مِنَ الْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ لِلتَّرْكِيبِ، مَعَ بَيَانِهِ وَإِيضَاحِهِ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ.

ب. وَإِمَّا اسْتِنْبَاطُ مَعَانٍ مِنْ وَرَاءِ الظَّاهِرِ تَقْتَضِيهَا دَلَالَةُ اللَّفْظِ أَوِ الْمَقَامِ وَلَا يُجَافِيهَا الِاسْتِعْمَالُ وَلَا مَقْصِدُ الْقُرْآنِ، وَتِلْكَ هِيَ مُسْتَتْبَعَاتُ التَّرَاكِيبِ وَهِيَ مِنْ خَصَائِصِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمَبْحُوثِ فِيهَا فِي عِلْمِ الْبَلَاغَةِ كَكَوْنِ التَّأْكِيدِ يَدُلُّ عَلَى إِنْكَارِ الْمُخَاطَبِ أَوْ تَرَدُّدِهِ، وَكَفَحْوَى الْخِطَابِ وَدَلَالَةِ الْإِشَارَةِ وَاحْتِمَالِ الْمَجَازِ مَعَ الْحَقِيقَةِ.

ج. وَإِمَّا أَنْ يَجْلِبَ الْمَسَائِلَ وَيَبْسُطَهَا لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَعْنَى، أَوْ لِأَنَّ زِيَادَةَ فَهْمِ الْمَعْنَى مُتَوَقِّفَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ لِلتَّوْفِيقِ بَيْنَ الْمَعْنَى الْقُرْآنِيِّ وَبَيْنَ بَعْضِ الْعُلُومِ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِمَقْصِدٍ مِنْ مَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ لِزِيَادَةِ تَنْبِيهٍ إِلَيْهِ، أَوْ لِرَدِّ مَطَاعِنِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُنَافِيهِ لَا عَلَى أَنَّهَا مِمَّا هُوَ مُرَادُ اللَّهِ مِنْ تِلْكَ الْآيَةِ بَلْ لِقَصْدِ التَّوَسُّعِ[13].

- تعريفه للتأويل؛ قال في المقدمة الأولى من تفسيره: "وقد جرت عادة المفسرين بالخوض في بيان معنى التأويل، وهل هو مساو للتفسير أو أخص أو مباين؟ وجماع القول في ذلك أن من العلماء من جعلهما متساويين، وإلى ذلك ذهب ثعلب وابن الأعرابي وأبو عبيدة، وهو ظاهر كلام الراغب. ومنهم من جعل التفسير للمعنى الظاهر، والتأويل للمتشابه، ومنهم من قال: "التأويل صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل لدليل، فيكون هنا بالمعنى الأصولي.

وبعده يشير إلى أن هذه الأمور كلها اصطلاحات لا مشاحة فيها، إلا أن اللغة والآثار تشهد للقول الأول؛ لأن التأويل مصدر أوله إذا أرجعه إلى الغاية المقصودة، والغاية المقصودة من اللفظ هو معناه، وما أراده المتكلم به من المعاني فساوى التفسير، على أنه لا يطلق إلا على ما فيه تفصيل معنى خفي معقول[14]".

وقد اتضح من كلامه، رحمه الله، بعد عرضه لأقوال العلماء في التأويل أنه اختار الرأي القائل بأنه مساو للتفسير[15]، لكنه سينتهي إلى القول بتقاربهما لا بتساويهما، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى في سورة يونس: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ الآية: 39؛ حيث أعاد فعرف التأويل بقوله: التأويل مشتق من آل إذا رجع إلى الشيء، وهو يطلق على تفسير اللفظ الذي خفي معناه تفسيرا يظهر المعنى، فيؤول واضحا بعد أن كان خفيا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (آل عمران: 7)، وهو بهذا الإطلاق قريب من معنى التفسير[16]".

والذي يظهر أن الشيخ الطاهر ابن عاشور، رحمه الله، جارى في القول بمساواتهما القول الأول من بين الأقوال الثلاثة التي يوردها المفسرون في الفرق بين التفسير والتأويل[17]، أو نظر إلى الاعتبار الوجهي لتلاقيهما في استهداف خدمة المعنى وإيضاحه، من باب قولهم في القاعدة الشرعية: "ما قارب الشيء يعطى حكمه".

وقضية القول بتساويهما تخدم اختياراته المنهجية وما يستعمله من أدوات معرفية متعددة ومتنوعة للكشف عن مكامن النص، فهو لا يريد أن يبقى محصورا عند تفسير اللفظ، وإنما يريد أن يعبر منه ومن تراكيبه واستعمالاته القرآنية ومستتبعات التراكيب إلى تأويل المعنى، فإن نُظر إليه على أنه يفسر، فهو كذلك، وإن اعتبر أنه يؤول، فإن التفسير والتأويل لديه سيان بالمفهوم الذي يتماشى مع تصوره ومراده منهما.

وابن عاشور لا يسير في كافة المواطن والمواقع من تفسيره على القول بمساواتهما أو تقاربهما، وإنما يستخدم التفسير بمعناه الأصولي أيضا لاسيما في مباحث الاستنباط و توجيه المتشابه، ومن أجله يعرف التأويل بقوله: "التأويل هو حمل اللفظ على المعنى المحتمل المرجوح[18]".

وهذا الباب تظهر فيه شجاعته في القول بتوسيع التأويل وأساليبه في الأُمة لما دعت الحاجة إلى ذلك، قال رحمه الله وهو بصدد تفسير المغضوب عليهم، وهل تصح نسبة الغضب إلى الله؟ قال: وكان السلف في القرن الأول ومنتصف القرن الثاني ممسكون عن تأويل هذه المتشابهات، لما رأوا في ذلك الإمساك من مصلحة الاشتغال بإقامة الأعمال التي هي مراد الشرع من الناس، فلما نشأ النظر في العلم وطلب معرفة حقائق الأشياء وحدث قول الناس في معاني الدين بما لا يلائم الحق، لم يجد أهل العلم بدا من توسيع أساليب التأويل الصحيح لإفهام المسلم وكبت الملحد، فقام الدين بصنيعهم على قواعده... وما تأولوه إلا بما هو معروف في لسان العرب مفهوم لأهله[19]".

لكنه يحتاط للقول بهذا التأويل فيحصر ما يريده منه بقوله: "إن التأويل لا يصح إلا إذا دل عليه دليل قوي، أما إذا وقع التأويل لما يظن أنه دليل فهو تأويل باطل، فإن وقع بلا دليل أصلا فهو لعب لا تأويل، ولهذا نهى الفقهاء عن اقتباس القرآن في غير المعنى الذي جاء له[20]".

- أنواع التأويل؛ للشيخ عدة استعمالات لمصطلح التأويل وذلك حسب السياق والمساق والمقام فيذكر منه التأويل الصحيح، والبين، والجائز، والمتحقق المحل.. ويذكر في المقابل التأويل الفاسد والباطل والسيئ والمتعسف والمنحرف..

وهذا يجرنا إلى موقفه من التأويل المذموم، ونذكر أن موقفه من التأويل المذموم موقف صريح وواضح، فقد اعتبره من تلبيس الحق بالباطل، وأنه مبدأ للتضليل والإلحاد في الأمور المشهورة، ومثل له بمثال حي وخطير يجسد دوما أهداف تأويل المبطلين وهو تأويل مانعي الزكاة من المرتدين حين استهدفوا نقض جامعة الملة، وقدموا ذلك في صورة الأنفة من الطاعة لغير الله[21].

وأما مسألة التفسير بالمأثور وما قرره فيها، فإنه يعكس أحد دعائم منهجه؛ إذ عبر فيها عن الرأي الذي تبناه ودافع عنه، وهو أن التفسير بالمأثور لا يمكن الاستغناء والتغاضي عنه لأنه هو الأصل، لكن اعتماده لا ينبغي أن يكون حائلا دون إعمال النظر والرأي المحمود، علما بأن هذا التفسير يعود في أصله إلى ما أثر عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، وصحابته الذين شهدوا الوحي وتلامذتهم من التابعين، وبعد توسع دولة الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا على اختلاف ألسنتهم، أصبح الغرض بيان معاني القرآن لمن لم يكن عربيا بالسجية[22].

ومن أجل ذلك ظل التفسير بالمأثور حاضرا وجاريا في ثنايا تفسيره، ويعتمد فيه على من ذكرهم في هذه المقدمة من الصحابة الكرام مثل: علي، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص[23]، رضي الله عنهم، وغيرهم[24]، لكنه يركز على ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وتلامذته مثل مجاهد، وابن جبير، وقتادة وغيرهم.

ويستحضر في التقويم والتمحيص والاختيار والترجيح مسيرة علم التفسير بدءا من ابن جريج (ت 150ﻫ) الذي يجزم بأنه أول من صنف في التفسير[25]، وأكثر روايته عن تلاميذ ابن عباس مشيرا إلى أن التفاسير التي نسبت إلى ابن عباس تكلم فيها أهل الأثر مثل تفسير الكلبي الذي يعتمد فيه سلسة الكذب، ويقرر معتمده من أن أصح الطرق عن ابن عباس رواية علي بن أبي طلحة التي اعتمدها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه[26].

ولا يعتمد من روايات علي رضي الله عنه إلا ما روي بسند صحيح[27]، مثل صحيح البخاري ونحوه، مستندا في ذلك إلى ما أخرجه البخاري عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: "هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النَّسَمَة، ما أعلمه إلا فهْماً يعطيه الله رجلا في القرآن..[28]."

ولتأكيد مسلكه ومنحاه في التفسير، يعمد إلى تصنيف جمهور المفسرين الذين تلوا الصدر الأول إلى أربعة أصناف:

- منهم من سلك مسلك نقل ما يؤثر عن السلف، مثل مالك بن أنس، وأشهر هذه الطريقة فيما هو بأيدي الناس تفسير محمد بن جرير الطبري (ت 310ﻫ).

- ومنهم من سلك مسلك النظر كأبي إسحاق الزجاج (ت 333ﻫ)، وأبي علي الفارسي(ت 377ﻫ)[29].

- ومنهم من شغف بنقل القصص عن الإسرائيليات، فكثرت في كتبهم الموضوعات.

- ومنهم من يعتمد على علوم اللسان في تأدية المعنى بحسب المقاصد والانتصار للمذهب كما هو صنيع صاحب الكشاف.

خاتمة

إن العلامة الشيخ الطاهر ابن عاشور يعد من كبار علماء التجديد الذين خص الله تعالى بهم أمة الإسلام، فقد جاء في ظرف تاريخي دقيق من تاريخنا المعاصر، فانكب على ما ينبغي للعالم الأصيل الانكباب عليه في مثل ظرفيته التي وجد فيها، ولم يترك زاوية من الزوايا التي مسها الخلل وطالها الإهمال، ولا جانبا من الجوانب المفتقرة إلى تجديد الأحوال، إلا واعتنى به، واتجه صوب معالجته بالتحليل والتمثيل واقتراح البديل..

لذا تجده يتصدى من خلال تفسيره للآي إلى قضايا الاعتقاد، وما ينعكس من ضعفها وخللها على الأمة من التدهور والفساد، كما يركز على الفطرة وما يلزم من فسادها وسلامتها من فساد الدين والخلق، ويحلل عناية الإسلام بها لارتباطها بدعوته، وأنها إذا سلمت، كانت سبيلا رشدا ووجيها في توحيد الوجهة إلى الدين الواحد الذي هو دينُ إسلامِ الوجْهِ للخالق، سبحانه وتعالى، وأما أدواء الأمة النفسية والاجتماعية وغيرها المسهمة في ضعف تنميتها، وفي ركونها إلى الجحود والجمود، فتجده يستعير العلاج لها من تاريخ الأمة، ومن مفكري الشرق والغرب، ومن النظريات الحديثة، ومن تجارب الأمم السابقة واللاحقة، ولا يترك أي فرصة في مشروعه التفسيري وروافده من مؤلفاته، دون أن يركز على إصلاح الأفراد والمجتمعات والأمة، ويدعو إلى إصلاح التفكير الذي هو جوهر فكرة التسامح الذي يدعو إليه الدين الحنيف، كما لا يدخر وسعا في بيان ما يجعل التعليم في الأمة وسيلة ومرقاة للنهوض المؤمل، وأن الشعوب الناهضة اليوم تنفق على مشاريع التعليم المرتبطة بأهدافها وخصوصياتها ومقومات شخصيتها الأموال الطائلة التي قد لا تنفقها على غيره من المجالات الأخرى، إيمانا منها بما للعلم والتعليم من دور كبير في محو الفوارق وتقارب فئات المجتمع وسهولة توافقها واندماجها..

وأما الأسرة فإن أخطر ما يخاف عليها منه هو الدعاية المغرضة، التي تسعى إلى اتخاذها وسيلة لبلوغ أهداف أخرى لا علاقة لها بما يراد لها.

وأما مالية الأمة فقد بذل جهدا كبيرا ليدل على منهج إصلاحها وفق ضوابط شرعية تراعي مال الأفراد وتحرسه بما يلزم ويضمن تنميته تنمية سليمة بعيدة عن النهب والسلب، باعتباره أساسا للمال العام، ومنه استمداده؛ وأما المال العام ففي تدبيره أحسن تدبير سلامة له من التبذير، وفي حفظه وصونه من الأيادي الآثمة حفظ لوجه الأمة وكيانها ووزنها بين الأمم..

كل هذه الجهود وغيرها مما يطول حصرها، قد بذلها الرجل في صمت وبُعد عن الضوضاء والأضواء، مع التحلي في كل ذلك بما يلزم من الصبر والإخلاص والتضحية، والتخلق بأخلاق الإسلام، والوفاء لثوابت الأمة والإخلاص لمقدساتها، والشعور الكامل بالثقة برسوخ دينها، ومقومات حضارتها، ودوام استمراريتها، على الرغم مما سرى من الوهن في بعض أوصالها، لذلك فإن انتصاره للتفسير بالرأي المحمود انتصار يهدف من ورائه إلى بيان ما لهذه الأمة من مدخرات،كفيلة بأن تنهض بها من كل العثرات، ولا ضير في عثرتها إذا وجد من يعمل على يقظتها، وإعادة نهضتها، والعود بها إلى سالف مجدها، انطلاقا من كتاب ربها وهدي نبيها المعجز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

الهوامش

([1]) ولد الشيخ الطاهر سنة 1296ه، وتوفي يوم الأحد (13 رجب 1393 موافق12 غشت 1973م).

([2]) صحيح البخاري: كتاب القدر، 2، باب جف القلم على علم الله. ح. 6596.

([3]) الكشاف، (1/641). ") تح. عبد الرزاق المهدي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت.

[9] الحسن حمدوشي، كتاب التوسط.. بيروت: دار ابن حزم، ط1، (1428ﻫ/2007م)، ص150.

([10]) أبو بكر بن العربي المعافري، قانون التأويل، ص366. محمد السليماني، دار الغرب الإسلامي، ط2، 1990.

([14]) التحرير والتنوير، م، س، 1/16.

([17]) اختصر هذه الأقوال ابن جزي الغرناطي المتوفى سنة741ﻫ في مقدمة تفسيره فقال رحمه الله: "... الأول؛ أنهما بمعنى واحد. الثاني؛ أن التفسير للفظ، والتأويل للمعنى، الثالث؛ وهو الصواب: أن التفسير هو الشرح، والتأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر، بموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج على ظاهره." انظر ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، بيروت: دار الأرقم، د. ت، 1/16.

([18]) التحرير والتنوير، م، س، 1/94.

([19]) التحرير والتنوير، م، س، 1/197.

([20]) المرجع نفسه، 1/471، ونظير تعريفه للتأويل نجده عند الزركشي في البحر المحيط، حيث يقول: "وَاصْطِلَاحًا صَرْفُ الْكَلَامِ عن ظَاهِرِهِ إلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُهُ، ثُمَّ إنْ حُمِلَ لِدَلِيلٍ فَصَحِيحٌ، وَحِينَئِذٍ فَيَصِيرُ الْمَرْجُوحُ في نَفْسِهِ رَاجِحًا لِلدَّلِيلِ، أو لِمَا يُظَنُّ دَلِيلًا، فَفَاسِدٌ، أو لَا لِشَيْءٍ فَلَعِبٌ لَا تَأْوِيلٌ"، البحر المحيط في أصول الفقه، 3/26.

([21]) التحرير والتنوير، م، س، (1/471.

([24]) مثل ما يذكره عن تفسير عائشة لعروة بن الزبير فيما يتعلق بحكم نكاح اليتيمة، قائلا: "وكَلَامُها هذا أحسن تفسير لهذه الآية" التحرير والتنوير، م، س، 4/223.

([25]) الغزالي في الإحياء 1/95 لم يجزم، واعتمد صيغة التمريض "وقيل أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج في الآثار …".

([26]) التحرير والتنوير، م، س، 1/15.

([27]) والسبب هو كثرة افتراء الباطنية على الإمام علي وذريته، ويوردون تحت غطاء المروي عن آل البيت ما لا يكاد يخطر في ذهن عاقل، ويخرجون الألفاظ القريبة عن مدلولاتها اللغوية إلى هذيان افتروه./ انظر مقدمة البحر المحيط لأبي حيان ففيها إشارات لما ذكر.

([28]) المصدر نفسه، 1/15، صحيح البخاري: كتاب الجهاد، 171 باب فكاك الأسير، ح. 3047.

([29]) قال ابن نقطة في إكمال الإكمال لابن ماكولا: "كان متهما بالاعتزال"، 4/524، ط.1 جامعة أم القرى 1410ﻫ في خمسة مجلدات؛ وفي إشارة ابن نقطة تنبيه على عقيدة الفارسي، ومع ذلك فقد كان بارعا في تآليفه، متحققا فيها من علمه، ويكفي كتاب الحجة على كفاءته وحسن صنيعه، وإلى الله عاقبة الأمور.