أَسرارُ البَيانِ في القُرآنِ(37) البَيانُ في فَوَاصِل آيَات الصِّيَام: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ – ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ – ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

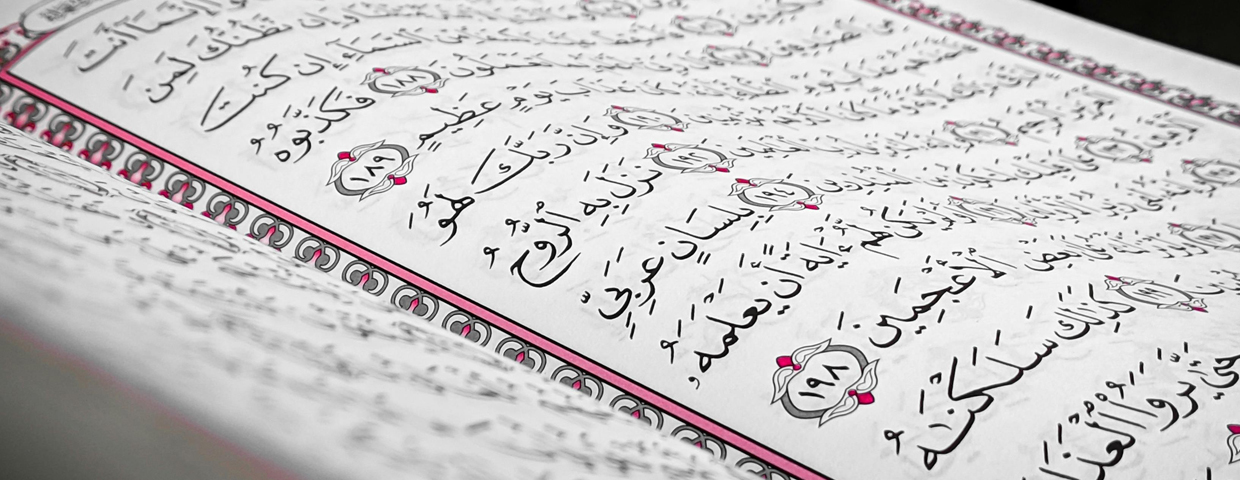

لقدْ أصابَ الّذينَ جَعلُوا الكَلامَ أقْساماً ثَلاثةً: الشِّعرُ والنَّثْرُ والقُرآنُ. فَللشّعْر قَوافِيهِ وللنَّثْر سَجْعُه. أمَّا القُرآنُ فلهُ فَواصلُهُ الّتي تَنتَهي بهَا الآيَاتُ. قالَ (الزَّركَشيّ) في (البُرهَان) عنِ الفَاصلَة: «وَهيَ كَلمَةٌ آخِرَ الآيَةِ ، كَقَافيَةِ الشِّعْرِ، وقَرينَة السَّجْعِ». وللفَواصلِ قيمَتُها البَيانيَّةُ الّتي تَبدأُ منَ الصَّوتِ نُطقاً، والحَرفِ رَسماً، إلى الكَلمَةِ بنَاءً ودَلالةً. وعلَى هذَا التّعريفِ، تكونُ آيَاتُ الصِّيَام الخَمسُ، تَنتَهي بخَمسِ فَواصِلَ هيَ: ﴿تَتَّقُونَ﴾، ﴿تَعْلَمُونَ﴾، ﴿تَشْكُرُونَ﴾، ﴿يَرْشُدُونَ﴾، و ﴿يَتَّقُونَ﴾.

والملاحَظُ أنّ أَربعَ فَواصلَ منهَا مَسبُوقةٌ بالحَرفِ (لَعَلّ) الّتي هيَ منْ أَخَواتِ (إنَّ). فَهيَ تَعملُ عَملَهَا. أمَّا منْ حيثُ مَعناهَا فَاختَلفُوا فيهَا؛ فَقالُوا تُفيدُ (التَّرجّي) وَ(التَّوقُّع)، وَتأتِي بمَعنَى (عَسَى)، وبمَعنَى (كَيْ). قالَ (ابنُ فارسٍ) في كتابهِ (الصَّاحِبيّ) «وأَهلُ البَصرَة يَقولُونَ (لَعَلّ) تَرَجٍّ، وبَعضُهُم يَقولُ تَوقُّع. وتَكونُ (لَعَلّ) بمَعنى (عَسَى)، وتَكونُ بمَعنَى (كَيْ) ». وفَصَلَ في ذَلكَ (ابنُ حيّانٍ الأندَلسيّ) فقالَ في تَفسيرهِ: «(لَعَلَّ)، ترَجٍّ في الْـمَحبُوباتِ وتَوقُّعٌ في الْـمَحذُورَاتِ». وعلَى هذَا تكونُ (التَّقوَى) و(الشُّكرُ) ثمّ (الرّشد)، منَ المحبُوبَات الّتي يَترجّى المؤمنُ أنْ يَنالهُنّ، تفضُّلاً منْ ربِّهِ جزاءَ صيَامهِ. وقدْ جَاءَت علَى هذَا التَّرتيبِ العَجيبِ، مَبنِـيّةً علَى الاسْتجابَةِ لِلأمْرِ الإلَهيّ الَّذي استَهَلَّ اللهُ تعَالى بهِ هذهِ الآيَاتِ، وهوَ الأمْرُ بالصّيَام. فالمؤمِنُ يَكونُ منهُ صَومٌ يُكسبُهُ تَقْوَى، فَيعقُبُـها شُكرٌ يَرفعُهُ إلى مَقَامِ الرّشدِ.

أمّا الفاصلَةُ الأولَى (تَتَّقُونَ)، فمنَ الفعلِ (وَقَـى) بمعْنَى (صَانَ) و(سَتَرَ) و(حَفِظَ) منَ الأَذَى. وجاءَتْ هنَا علَى وَزن (افْتَعَلَ). وحَسبَ القَاعدَة الصَّرفيّةِ، تُدركُ أنّ الفعلَ (اِتَّقَى) أَصلُهُ (اِوْتَـقَى)، ثمّ قُلبَت الواوُ (تاءً): (اتْــتَــقَى)، فَأدغِمَت: (اتَّقى)، كمَا هوَ معرُوفٌ في قاعِدَة الإعْلال والإبْدَال. مثلهُ مثلُ (وَصلَ) إذَا بَنيتَ منهُ (افْتَعَلَ) تَقولُ: (اِوْتَصَل - اِتْـتَـصَلَ - اِتَّصَل). وَوَزنُ (افْــتَعَل) في اللُّغَة منْ مَعانيهِ التَّكلُّفُ وبَذلُ الجُهْد، فالفِعلُ (احْتَمَل)، فيهِ زيادَةُ مَعنًى، عنْ(حَمَل). والفِعلُ (اِصْطَبَر)، يَقتَضي مُعَالجةً وتَكلُّفاً أَكبَر ممّا يَقتضيهِ الفعلُ (صَبَـر).

فَالْـمُتّقي علَى هذَا هوَ الَّذي يُفرغُ وُسْعَه، ويَتكلّفُ جُهدَهُ، ليَحميَ نَفسهُ ويَقيَـها منْ عَذاب اللهِ ؛ وذلكَ باتّباعِ أَوامِرهِ، وَاجتنَابِ نَواهِيه. قالَ (الطَّبَريّ) في تَفسيرهِ لآيَة (آل عِمْران): ﴿اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾: «اتَّقُوا اللهَ : خافُوا اللهَ وَرَاقِبُوهُ بطاعَتِهِ وَاجْتِنَابِ مَعاصيهِ. حَقّ تُقَاتهِ: حَقَّ خَوْفِهِ: وهوَ أنْ يُطاعَ فَلا يُعصَى، ويُشْكرَ فلا يُكفَر، ويُذكَرَ فَلا يُنسَى». وهَذا الحفظُ والسّترُ ،هوَ الّذي عبَّر عنهُ (النّبيّ) صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، في حَديثهِ عنِ الصّيامِ حيثُ قالَ: «الصِّيامُ جُنَّةٌ منَ النَّار، كَجُنّةِ أَحَدكُم منَ القِتَالِ». والجُنّةُ والْـمِـجنُّ، هوَ التُّرْسُ الذي يَستَتـرُ خَلفهُ المقَاتِل، ليَحتَميَ بهِ منْ ضَرباتٍ تُلحِق بهِ الأَذَى، وقدْ تُهلكُهُ.

وهكَذَا فَالصَّائمُ يَكونُ بِصومهِ، قدِ اتَّخذَ لنفسهِ سِتْراً وَاقياً يَحفظُهُ منْ عَذابِ اللهِ. وأنتَ بشَيْءٍ منَ التَّدبُّر، تُدركُ أنَّ التّعبيرَ بِـ(لَعَلّ)، يَجعَل الأمرَ كلَّهُ بيَدِ اللهِ تعَالى. ليسَ للإنسَانِ فيهِ سوَى التَّفْويضِ والرَّجَاءِ. وإنْ كانَ بَعضُهُم رَأَى في (لَعَلَّ) مَعنَى (كَيْ): فكأنَّكَ تَقولُ: (كُتِبَ عَليكُم الصّيامُ كَيْ تَتَّقُوا). لكنْ مَا في (لَعَلّ)، منْ مَعنَى التَّرجّي، يَجعلُ المؤمِنَ دَائماً عَلى رَجاءٍ منْ ربِّهِ وَإشفَاقٍ وخَشيَةٍ. وإنّما هوَ يُسدِّدُ ويُقاربُ، ويَرجُو الرَّحمةَ منْ ربِّهِ؛ فإنَّ حَقيقةَ التَّقوَى ممَّا اسْتأثَرَ اللهُ تعَالى بعِلمِهِ، وحَجَب التَّزكيَةَ بهَا عنْ عمومِ خلْقِهِ. لذَلكَ كانَ التَّعبيرُ بِـــ(لَعلّ)، ومَا تَحملهُ من معَاني التّرجّي والإشْفَاق الَّتي تَستَصحبُ عملَ المؤمِنِ، وهوَ يَتحرّى الإخْلاصَ والصَّوَاب.

وأمَّا الفَاصلةُ الثَّانيَة: (تَعْلَمُونَ)، فقدْ جاءَتْ في سيَاقِ ذِكْر خَيريَّةِ الصّيامِ: ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْـرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. وذلكَ لما فيهِ من خَيرٍ جَليّ، وخَفِيّ لا يَعلمُهُ إلا اللهُ. وأنتَ إذْ تَتأمّلُ هذهِ الفاصلَةَ، يَتبيّنُ لكَ أنّها جُزءٌ منْ جُملةٍ شَرطيّة، العاملُ فيهَا حرفُ الشَّرطِ (إِنْ). ومنْ خَصائِصِ هذَا الحَرفِ أنَّ مَا يَأتي بَعدهُ، يُقصدُ منهُ مَا هُو مُحتَمَلٌ حُدوثُه، أوْ مَشكوكٌ فيهِ، أوْ نَادرٌ حُصولُهُ. وذلكَ على خلافِ (إذَا الشَّرطيّة) الَّتي تُستَعمَلُ في أمرٍ مَجزُومٍ وُقُوعُه، أوْ كَثيرِ الحُصُول.

فأنتَ لا تَقولُ مثلاً: (إِنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرْتُ)،لأنَّ غُرُوبَها أَمرٌ مَقطُوعٌ حُصولُهُ. فمَا هوَ بِنادرٍ ولَا بمَشكوكٍ في حُدُوثهِ. ولكنْ تقولُ: (إذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرْتُ). ومنهُ قولهُ تعَالى في سُورَة (النَّصْر): ﴿إذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ والفَتْحُ﴾. ولذلكَ نُردِّدُ في شَائع كَلامِنَا: (إنْ شَاءَ اللهُ)، وَلا نَقُولُ: (إذَا شَاءَ اللهُ). لأنَّهُ ليسَ حَتماً علَى اللهِ تعَالى أنْ يُنجِزَ مَا أمَّلْنَا نحنُ، وعَزمْنَا عَليهِ، بَل لَهُ الأمرُ كلُّه، يَفعلُ في مُلكهِ مَا يَشاءُ. وبقَولنَا ذلكَ نُعبّر عنْ عَجزنَا عنْ إدْراكِ مَشيئَة اللهِ في تَصرُّفهِ في مُلكهِ. وبمَا أنّ علمَ الإنسَانِ قَاصرٌ ونَاقصٌ، ومَا حَصّلَ منهُ إلا القَليلَ: كمَا قالَ عنهُ تعالَى: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إلَّا قَلِيلًا﴾، فقدْ جَاء التّعبيرُ في الشَّرطِ بالحَرف (إنْ) دَلالةً على ذَلكَ.

والصَّومُ يَجمعُ منَ الأسْرارِ ما لَا يُحيطُ بعلمهِ إلا اللهُ تعَالى. وفي هَذهِ الفَاصلَة علَى هذهِ الصّيغةِ الشَّرطيّة، تَرغيبٌ خَفيٌّ في البَحثِ في تلكَ الأسْرارِ للعِلْم بهَا، وكَشْفِ ما تَيسَّرَ منهَا. فَلئِنْ كانَ عِلمكَ أيُّها الإنسانُ قاصِراً، قَلِيلاً، فَاسْتزدْهُ: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾. فَأنتَ كلَّمَا زادَ علمُكَ، سَمَوْتَ بعِبادَتكَ، وأدَّيتَ صَومَكَ علَى الوَجهِ الأَكمَل، فَتَزكُو نَفسُكَ، وتَرقَى في دَرَجَات الْـمُتَّقينَ. وهَكذَا تَتبدَّى لكَ هذهِ السِّلسلَةُ المنتَظِمَة المتَرابطَة: صَوْمٌ، فَتقْوَى، فَعِلمٌ يَكشفُ للمُؤمنِ فَوائدَ الصَّوْم وأَسرَارهُ، فيَرقَى صومُهُ ليزدَادَ تَقْوَى، فيَزدادَ عِلْماً: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ﴾.

وأمَّا الفَاصلةُ الثَّالثةُ (تَشْكُرُونَ)،فَتَأتي بعدَ إكمَالِ العِدّة وإتمَام الصَّوْم. وحُصُول النِّعَم، ﴿وَلِتُكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾. والشُّكرُ في أصْلِ مَعناهُ اللّغَويّ، يَدلُّ علَى الامْتِلاءِ حتَّى الإفَاضَة. يَقولُونَ (شَكِرَت النّاقة)، إذَا سَمِنتْ وَ امْتلأَ ضرعُها باللَّبَن امْتلاءً، جَعلَ اللَّبنَ يَقطُرُ منهُ. وكذلكَ (شَكِرَت البئرُ) إذَا امتلَأتْ حتَّى فاضَ ماؤُها. فَكأنَّ الشُّكرَ إذَا صدَر منَ المؤمِنِ، تَعبيرٌ عنِ امْتِلاءِ نَفسهِ بمَا سَبقَ إليهَا منْ نِعمِ اللهِ، وظُهُور أَثَر ذلكَ عليهِ. يقُول (ابنُ القيّم) في (مَدارج السّالكينَ): «وَأصلُ (الشُّكر) في وَضْع اللِّسَان: ظُهورُ أثَر الغِذَاء في أَبدَانِ الحَيَوانِ ظهُوراً بيِّناً، كذلكَ حقيقتُهُ في العُبُوديّة، وهوَ ظهورُ أثَر نِعمَة اللهِ علَى لِسانِ عبْدِهِ: ثَناءً واعْترافاً، وعَلى قَلبهِ: شُهُوداً ومَحبَّةً، وعلَى جَوارحهِ: انْقِياداً وطاعَةً». لذلكَ فالشُّكرُ جُمّاعُ أَحوالٍ مُتلازمَةٍ لا يَكتَملُ إلَّا باجْتِماعِها. جاءَ في (لسَان العَرَب)، عنِ الجِذْر(شكر): «الشُّكرُ عِرْفَانُ الإحْسَانِ ونَشْرُهُ»؛ أيْ أَنّه اعْترافٌ بَاطنيّ قلْبيّ بالنِّعمَة وإقرارٌ بالجَنَان، ثمَّ هوَ ذِكرٌ باللّسانِ، ونَشرٌ وإعْلان: ﴿وأمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾، وهوَ ثالثاً عملٌ بالجَوارحِ: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً﴾. فالشَّاكرُ للهِ حقَّ شُكرهِ، يَجمعُ هذهِ الأحوَالَ كلَّها: اعْتقادٌ قَلبيّ، وذِكْرٌ لِسانيّ، وعَملٌ بَدنيّ. فإذَا اختَلّ أحدُهَا لمْ يَتحقّقْ كمالُ الشُّكْر. لهذَا كثُر فـي القُرآن الكلامُ عن قِلّة الشَّاكرينَ: ﴿وَقلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ و﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾. فقدْ يكونُ منَ المرءِ شكْرٌ، لكنّهُ شكْرٌ باللّسَان، لا اعْتقادَ فيهِ ولا عَملَ. وممّا جاءَ فـي (لِسَان العَرَب) أيضاً: «الشُّكرُ مُقابَلةُ النِّعْمةِ بالقَوْل والفِعْلِ والنّيَّةِ. فيُثني علَى المنعِمِ بلِسانِه، ويُذيبُ نَفسَهُ في طاعَتهِ، ويَعتقدُ أنّهُ مُولِيهَا».

وَوُرُودُ الفاصلةِ (تَشكُرونَ) بعدَ الصَّوْم والتَّقْوَى والعِلْم، إنّما هوَ بيانٌ أنّ الصَّومَ نعمَةٌ عَظيمةٌ تَستلزمُ الشُّكرَ، رغمَ ما يَظهَر فيهِ منْ نَصَب ومَشقّةٍ يَجدُها الصّائمُ في نَفسِه وبَدَنهِ، قدْ تدفَعُ الكَثيرينَ إلَى الشَّكْوى والتَّبرُّم، خاصّةً أيامَ الحَرّ. لذلكَ سُبقَت بِــــ(لَعَلّ)، لتُفيدَ ذلكَ التّرجّي الّذي يَملأُ قلبَ المؤمِنِ، طمَعاً في أنْ يُوفّقهُ اللهُ تعالَى أنْ يَكونَ منَ الشّاكرينَ . فيزيدُهُ اللهُ أضعافاً، نِعَماً على نِعَمٍ. ألَمْ يَعدْهُم ربُّهم بذلكَ؟: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾، ثمَّ ليُفيضَ اللهُ تعالَى عليهِ منْ شُكرهِ الَّذى يَسْتَعْلي جَلالاً وكبرياءً، علَى الَّذي منَ العَبدِ: ﴿وَكَانَ اللهُ شَاكِراً عَلِيماً﴾.