نحاول خلال هذه الورقة البحث انطلاقا من سور؛ العلق، والليل، والضحى، والشمس، الوقوف على الخطوط الكبرى لرؤية(1) القرآن الكريم للكون ودور الإنسان فيه، وكيف استطاع القرآن إيصال معان جد مركبة إلى العالمين داخل مرحلته التي نزل ليكون فرقان وجهتها.

لقد أوجد القرآن الكريم طرائق عديدة متنوعة لتمكين قارئه وسامعه من استيعاب رسالته، ورؤيته للوجود ومسؤولية الإنسان فيه. وتظهر تلك الطرائق بكثافة في أول ما نزل من القرآن الكريم. فمنها الاستعارة كمطية للتمكين من معان أكثر تجريدا(2). كما استعمل القرآن العظيم الصورة لتكون آية تساعد الإنسان لفهم رسالة القرآن إليه وإيصال معان أكثر تركيبا وتجريدا يصعب الوصول إليها بدونها. ومنها كذلك تداخل الصور وتداخل المعاني التي توحي بها الكلمات لرؤية معاني متعددة تعطي فكرة أكثر شمولا واتساعا ومتعددة الأبعاد لما يريد القرآن إيصاله.

ومن ذلك: ﴿فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب﴾ (الشرح: 7-8). حيث تحتوي فرغت معنى أنهيت ما أنت فيه، وفي نفس الوقت تحتوي على معنى الفراغ الناتج من جراء ذلك، وفي المجال الوجداني يكون لذلك الفراغ خطرا كبيرا على الإنسان يجب الانتباه إليه والعمل على تجاوزه. ومن ثم تعطي: ﴿وإلى ربك فارغب﴾ (الشرح: 8)، وجهة النصب العامل على تجاوز الفراغ الناتج عن تحقق الوصول إلى الغاية، كما تحمل "ارغب" معنى السرعة، وفي نفس الوقت معنى الرغبة، ومن ثم توحي بضرورة توجيه عالم الرغبة إلى الله كقبلة حتى يتم تجاوز الفراغ المرتبط باتباع الهوى.

كما استعمل القرآن لنفس الغرض منبهات لتعديل أو تصحيح المعنى لتمكين قارئ وسامع القرآن من اليقظة والانتباه إلى حقيقة ومعاني جديدة لم ينتبه لها أو منعته الغفلة من إبصارها، ومن ذلك استعمال القرآن الكريم للسؤال والتساؤل: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيِن﴾ (الانفطار: 17-18)، و﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (النبأ: 1) واستعماله لـ"كلّا" كما ورد مثلا بسورة الفجر: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ (الفجر: 15-20).

يلاحظ كيف تستعمل "كلّا" هنا لتخلّص الإنسان من قراءة خاطئة مهيمنة على من حصلت إليه النعمة: ﴿رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ ومن لم تصل إليه: ﴿رَبِّي أَهَانَنِ﴾، ليقوم القرآن لإرجاع ذلك إلى غياب قيم العدل والتراحم والقسط، لتمكين المجتمع من قراءة تساعده على أن يقف على حقيقة الأمراض الاجتماعية التي تقف وراء ما اعتبر، عبثا، إكراما أو إهانة من الله. كما وضع القرآن الحكيم كل ذلك في أعلى مستوى من الجدية باستعمال القسم وجوابه حتى يتم رفع مستوى انتباه وجدّية السامع وتمكينه من الوقوف على حقيقة ما يدعوه القرآن الكريم إليه. يقول ابن القيم( 3): "والقسم نوع من أنواع التوكيد عند العرب، بل هو أجلها وأعظمها؛ لأنّه غاية ما يبذله المتكلّم من الجَهد لتقوية كلامه وتثبيته في نفس سامعه، وليس في المؤكّدات ما يوازيه أو يقوم مقامه فهو أقواها على الإطلاق".

كما ولّد القرآن الكريم مصطلحاته التي تساعد على إيصال رسالته ورؤيته للإنسان، وأكّد على أنه ﴿بلسان عربي مبين﴾، وفرق بين ما هو كوني منها كالوحي، والسّجود، والتّسبيح والزّوجية، وبين ما هو خاص بالإنسان كالركوع. كما بين كيف يكون الكوني من مصطلحاته في المجال البشري أين ترتبط الزوجية بالذكر والأنثى ولا تخرج عنهما. كما يعم الوحي الكون في القرآن، ولكنه في المجال البشري يتجلى مع الرّسل في كتاب منزل للعالمين، يمنح إنسان أهل الكتاب ما يحتاج من هداية.

سورة العلق ومجمل خطوط رؤية القرآن الكونية

﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾، تلك هي أول آية (4) نزلت داخل مرحلة الختم (5).

يمكن أن نرى في أوّل ما نزل من القرآن الكريم الخطوط الرئيسية التي سوف يتحرك القرآن في توسيعها وتوضيحها للناس باستمرار. "اقرأ"، تذكر بحاجة الإنسان إلى المعنى، وأن ذلك المعنى جزء من خلقه، وأصل للغته، حيث يبحث الإنسان عبر اللغة إلى إيصال ما يريد أن يوصله لسامعه، ولا يمكن أن يحدث ذلك خارج عالم المعنى.

فكلمة "اقرأ" هنا هي جمع لأحرف ألف، قاف، راء، وألف، مرتبة بشكل يجعل سامعها وقارئها يرى المعنى المراد، فمثلا لو وضعنا نفس الأحرف كالتالي "اارق" فسوف يستحيل رؤية المعنى الأول الذي منحه وضع الأحرف كما تتالت بكلمة "اقرأ". إذن فحاجة الإنسان للمعنى جزء لا يتجزأ من طبيعة خلقه وحركته وفعله في الكون. بقطع النظر عن اعتراف الإنسان بذلك أم جحده، لأن جحوده إياه لا يمنع من أن نفسه استيقنته، وشهد عليه البيان الذي علمه الرحمان، والأسماء كلها التي تعلم. ومن ثم فالإنسان المحتاج خلقة إلى المعنى لهداية فعله يحتاج إلى مرجع المعنى، فالهداية لا يمكنها أن تحدث في فراغ، ذلك أن العقل يحتاج إلى ما يعقله حتى يصير فعله ممكنا. الله، هنا، هو مانح المرجع، ومن ثم فهم منبع المعنى كله، والقراءة يجب أن تتم باسمه، فهو الذي خلق، فسوى، ثم قدر فهدى. ولكلمة "خلق" التي ترد في أول آية دور هام لتوضيح الفكرة.

فالخلق أساسا لا يمكنه أن يحدث دون أن يكون هناك غاية تهدي المخلوق إليها، وتساعد على فهم حركته، ونجاحها من فشلها. وكلما كان الخلق معقدا كلما عكس الاسم ذاته تلك الغاية. فمثلا نقول سيارة لخلق نعرفه ونحدده بسرعة السير الفائقة. كما نقول طيارة لخلق آخر نحن خالقوه، لنعكس من وراء ذلك الاسم خلقا قادرا على الطيران بسرعة. وهكذا، فالإنسان لا يخلق شيئا حتى يفكر في الغاية التي سوف يتحرك نحوها خلقه وبها يقيس نجاح مشروعه من فشله.

ومن ثم احتج القرآن الكريم على ادعاء الإنسان أن السماء وتعقيداتها، أو الإنسان وتعقيدات خلقه كل ذلك لا غاية له: (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا﴾ (النازعات: 27-32).

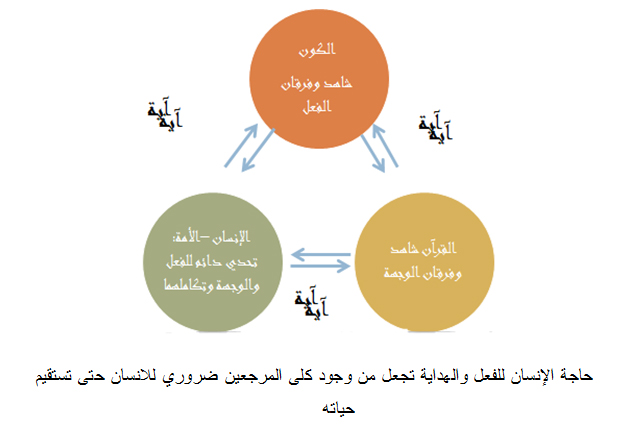

فكيف يصح ادعاء الإنسان أن تكون السماء بكل تعقيداتها دون غاية؟ كيف يصح أن يكون خلق الإنسان عبثا؟ ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (المؤمنون: 115) هكذا يحتج القرآن بفكرة الخلق على غائية الوجود، وفي نفس الوقت فالخلق يعكس آمران متلازمان، ويستحيلان دون وجود الغاية التي تهدي الحركة. فالخلق يتم داخل العالم؛ أي أنه يحدث عبر الفعل، وهو يتحرك نحو غايته عبر القدرة على تمكينه باستمرار من طريق الهداية؛ أي أن هناك حاجة للفعل والقدرة على جعله ممكنا، وحاجة إلى القدرة على جعل الفعل متحركا باستمرار نحو غاية الخلق، وحاجة أوّلية إلى أن تسبق الغاية الفعل والوجهة وتجعل من عملهما الموحد ممكنا. ومن ثم فإن أول آية نزلت داخل مرحلة الختم كانت وحدة للمعنى متكاملة تعكس التحدي الذي يعيشه الإنسان ليجعل وجوده غائيا وممكنا. كما مكنت، في نفس الوقت، من رؤية ضرورة أن يكون للهداية مرجعها؛ فرقانا للوجهة القادرة للتحرك صوب غاية الخلق هذا من ناحية.

ومن ناحية ثانية، فإن الخلق يعكس تحد لا حتمية الهداية آو الفعل في المجال البشري؛ أي أن الفعل ووجهة الفعل يشكلان تحد كبير في المجال الإنساني يحتاج عقلا خلّاقا قادرا على التحكّم في الفعل ووجهته واستخراجهما من شاهدي الوجود: القرآن والكون داخل مرحلة الختم. يضاف إلى ذلك تحدي أن يكون الفعل ووجهته متكاملان قادران على تشكل وحدة متحركة نحو غاية خلق الإنسان؛ أي الاقتراب الدائم من الله كقبلة.

الإيمان بالخلق ووعيه هو كذلك ما يحتاجه الإنسان. فالقدرة على الخلق، التي وهبها الله الإنسان، تمثل أعلى مستويات التحرر من سجن الواقع، حيث يستطيع الإنسان عبر وعي ذلك من تجاوز العوائق التي تعترض حياته وكدحه إلى الله، ويتمكن من خلال تلك الخاصية الكبرى التي منحها الله إياه، من إحضار ما يحتاج من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. وهو عبر وعي الخلق يعي ضرورة أن يكون لفعله الوجهة التي يحتاج حتى يجعل غاية خلقه كإنسان، متكاملة مع الوجود وداعما للمحافظة على الحياة وابتهاجها وكرمها.

هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن وعي الخلق ومعرفة الخالق يجعل من إمكانية وجود الإنسان ذاته أمرا مقبولا وممكنا وهادفا في نفس الوقت. حيث لا يستطيع غير الخلق أن يفسر إمكانية أن يتحول التراب في أشهر قليلة إلى إنسان سوي قادر على استيعاب العالم. فأحسن الخالقين هو الوحيد القادر على خلق الإنسان، هذا المخلوق العجاب. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن الآية الأولى من سورة العلق، تذكر الإنسان أنه أعطي إمكانية أن يخلق ما يحتاج لمواصلة رحلته، وأن يكون الله دوما هو قبلة خلقه، حتى لا يسقط في خلق الإفك(6) المدمر للحياة والمعاد لها. إن كل ذلك يعطي الإنسان الجديد المخرج زمن الختم ثقة كبيرة بما أودع الله فيه من إمكانيات، وهو يواجه تحدّ مسؤولية تحمل الأمانة زمن الختم.

تواصل سورة العلق إيصال تلك المعاني الدقيقة والعميقة لإنسان مرحلة الختم، وتذكره بأن الله هو الأكرم، وأن الإنسان العارف بالله لا يتوقف به المطاف لحظة ولادته، كما تفعل معه المادية التي تقتله لحظة ظهوره. فالإنسان بالنسبة للماديين هو مادي لا غير ويشكل قمة الترقي المادي كذلك، ومن ثم لا يبقى له غَيْر التوقف أو السقوط. وأما القرآن فإنه يذكر الإنسان بأن ربّه هو الأكرم، الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم. فالرّب، كما ذكرنا، تعكس فكرة ربّى، جمع، أخذ إلى مستوى أعلى، ومن ثم فالإنسان تبدأ رحلة سيره إلى الله الأعلى منذ لحظة ولادته التي لا تذكره بغير أن عليه أن يتحرك نحو الأعلى(7) من أعلى مستوى متاح للتسوية. سوف تتأكد هذه الفكرة أكثر بسورة الشمس كما سنرى لاحقا.

تقدّم، إذن، سورة العلق الإنسان، منذ لحظات النزول الأولى للقرآن الكريم، كمخلوق غائي هادف قادر عبر الخلق والعلم على أن يتحرك نحو الأعلى. يحتاج الإنسان الفعل والهداية لجعل حياته ممكنة، هادفة متحركة نحو غاية خلقه. حيث تذكر السورة بعد ذلك بتحدي الطغيان الذي يواجه الإنسان في حياته، والذي يؤدي إلى خسران الإنسان وفقدانه التوازن المطلوب الذي تحتاجه رحلته. والطغيان مردّه مرض الاستغناء الذي يرى الإنسان من خلاله أنه غير محتاج لأن يعمل على ترقيه النوعي، وأنه غير محتاج لأن يرى غاية خلقه ويعمل على ملاقاتها.

ومن ثم يؤدي الطغيان إلى منع ظهور الإنسان نفسه كإنسان سوي ينعكس فيه نور الله ونفخه فيه من روحه. وهو استغناء مؤدي لطغيان متعد بطبعه ليشمل المجتمع وطبائع العمران البشري، والذي يفقد الإنسان عند طغيانه، روح التعاون القيمي مع الناس والمحيط الذي هو جزء منه، ويفقده الالتزام بغائية الخلق وعدم الفساد في الأرض.

كما أنّ الإنسان بذلك الاستغناء المدمّر و المولد للطّغيان يسقط فريسة لهواه، وينسى خالقه؛ أي ينسى منبع الهداية والقيم الحسنى العليا جميعا التي يحتاجها لأخذ تسويته الأولى إلى مستوى أعلى، كما توضح سورة الأعلى ذلك عند نزولها لاحقا(8).

ترسم الآية الأولى من السورة الأولى الملامح الكبرى لدور الإنسان، حيث هو مدعو بأن يقرأ قراءة باحثة دوما عن المعنى والهداية، ترى الخالق وتربط كل ما تخلق به في عملية تربية ولم وجمع، كما توحي بذلك كلمة ربّ، تؤدي إلى سير مشترك إلى الله. ومن ناحية ثانية، تذكر الآيات الثالثة والرابعة والخامسة: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق: 3-5)، أن دور الإنسان يبدأ عند ولادته، حيث يطالب بمواصلة رحلة بناء ذاته، حيث يذكّر بالأكرم، والقلم، وتشكله كخلق مفتوح قادر على تَعَلّم ما لم يَعْلَم.

يلاحظ كيف أن تحدي المعنى، وتحدي الفعل، موجود في كلا مقطعي السورة. فالمقطع الأول: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾، يذكر بالفعل والمعنى وهداية الفعل نحو القبلة-الغاية. حيث يستحيل الخلق بدون ذلك. ومن ناحية ثانية فهي تذكر باستحضار خاصية الخلق التي عند الإنسان كذلك لتجاوز الأزمات الكبرى التي تعترض حياته حيث يستحيل ذلك بدونها. وهي كذلك تربط الإنسان بأحسن الخالقين، القادر على جعل العلق يتحرك عبر ترقي التخلّق، خلقا من بعد خلق، إلى أن يصير إنسانا، ذلك الخلق الآخر العجيب، فتبارك الله أحسن الخالقين(9). وهو أمر يستحيل داخل نظرية التطور evolution، كما يدعي الإلحاد الدّاعم لها والرافض للخلق( 10).

كما أن الخلق غير العلم، فكل منها خاصيّة مختلفة عن الأخرى؛ فعبر خاصية الخلق، يستطيع الإنسان أن يمارس التحرّر من سجونه، المعنوية والماديّة، ومن ثم فالحرّية مناخ ملازم لقدرة مجتمع ما على الخلق. فاقرأ الثانية بالآية الثالثة من سورة العلق: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾، تذكر بأن الإنسان يمكنه أن يشيع بالعلم، كلّ ما توصل إليه خلقًا. ويمكنه بالعلم أن يبنى عليه، ويحسّنه ويطوّره، ويجعله أكثر عطاء واستجابة لما يريد أن يصل إليه.

وترتيب القراءتين عجيب هنا ومبدع، كيف لا ومصدره البديع المبدع. فالخلق الذي انفصل عن الله يكون مصيبة حيث تتشتت به السبل ويضل عن سبيل الحق، ولا ينفع العلم في ذلك شيئا. لأن الإنسان بإشاعتة لخلق إفك، لا يمكنه غير مضاعفة الخسارة. ومن ثم كان على العلم أن يرتبط هو الآخر بالأكرم، حيث يعمل العلم في هذه الحالة على دفع ما توصل إليه الإنسان في اتجاه أن يكون أكثر عطاء خيريا نافعا؛ أي أن العلم هنا يصير بهذه الرؤية هادفا، رافضا لمضاعفة الشرّ وإن كان ممكنا(11).

من هنا يمكن أن نفهم إيحاءات الآيات التالية؛ أي يفرق بين الإطار المعرفي لدور الإنسان كما أمر، وبين العوائق الكبرى التي تعترض حياته وتجعل من قيامه بدوره الذي خلق له أمرا غير ممكن. فكَلَّا هنا تستعمل كمنبه لرؤية حقيقة ما قد لا ينتبه إليها السّامع للآيات السابقة. وبذلك تقوم "كلّا" بإدخال معاني جديدة للمعنى الأوّل الحاصل، وتستعمل كمنبه للعقل تدفعه إلى إضافة المعنى الجديد إلى الإطار المعرفي الذي توصل إليه من وحدات المعنى السابقة. حيث يلي كَلَّا التنبيه لخطورة الطغيان على حياة من رآه؛ ﴿أي الإنسان﴾. الطّغيان يعرفه الإمام فخر الدين الرّازي في تفسيره المعروف بمفاتيح الغيب عند تفسيره للآية الكريمة، على أنه التكبّر والتمرّد(12).

غير أني أجد أن الاستكبار هو المعنى الأدق في هذه الحالة، ذلك أن الاستكبار يعكس غياب القدرة على معرفة الموضع الذي أنت فيه ويجعل الإنسان واهما لما ليس له، وفي مستوى الفعل يجعل منه متمرّدا متعديا لحدوده. وأما التكبّر فلا أراه سلبيا حيث يحتاجه الإنسان لمواصلة رحلته إلى الله، ويستطيع من خلاله، كقيمة حسنى مقتربة من الله، أن يتجاوز أي حالة وصل إليها، ومن ثم لا يعبد ما نحت آو نحته الآخرون إليه.

وإذا ربطنا معنى الطغيان هنا بالمعاني التي وردت أوّل السورة نرى كيف أنه؛ (أي الطغيان)، هنا يحصل عند من رآه استغنى، استغنى عن الهداية وضرورة الكبد الهادف من أجل ترقيه النوعي في سلم القيم العليا الحسنى، كما تبين الآيات اللاحقة، حيث الاستغناء وتكذيب ما يدعو له الرسول من هداية متلازمان هما والتولّي المنعكس في تردي نوع الإنسان، كما سنرى لاحقا، ومن ثم تضاعف طغيانه المانع لظهور عظمته ونوعه. سوف نعود لذلك بسورة الليل والشمس حيث يتضح المعنى بشكل أكثر.

والطّغيان هنا مرتبط بإنسان لم يعد يقرأ باسم الله الذي خلق، لم يعد مهتما بضرورة ترقيته النوعي، والذي يقابله إنسان يقرأ باسم الله، على الهدى ويأمر بالتقوى، سابقا للخيرات قادرا على ما يكسبه، متمكّنا من فعله وجاعلا الله قبلته الدائمة. ومن ثم كان الطغيان معاد لكل ترقي نوعي في نفس الوقت كما توحي الآية: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى. عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ (العلق: 9-10). فالتكذيب والطغيان المنجر عنه يقابل التصديق بالهدى، والتقوى كتنمية مستمرة لقدرة اتباع سبيل الهدى.

يضاف إذا إلى الإطار المعرفي الأول لأمري القراءة؛ الخطورة التي تهدد الإنسان وتمنعه من القيام بدورة الذي خلق له، وضرورة أن يوازن دوما بين عالم المعنى–الهداية التي يحتاجه سيره وكدحه إلى الله، وبين عالم الفعل لعمران العالم والذي يحتاجه لحياته ومواجهة تحدي أن تكون الهداية مصاحبة دوما للفعل عاكسة لوجوده فعلا، وأن يكون الفعل واعيا دوما لضرورة الهداية حتى تكون حركته في اتجاه قبلة سيره ممكنة محافظة للحياة دافعة لها نحو الأخرى: ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى﴾ (العلق: 8).

تلك هي الحقيقة الخالدة التي ترد هنا كمسلّمة، لا يمكن للإنسان دفعها. فالطغيان، إذن، معاد للإنسان والمجتمع البشري قبل كل شيء، ولا يهدد الخالق المتعالي في شيء. والتنبيه لخطورته هنا بأول ما نزل من القرآن الكريم هو التزام من جانب واحد، جانب الرّب الخالق، الرّحمان الرّحيم، الذّي تعهد بإمداد الإنسان دوما بإرسال رسله بمرجع الهداية وفرقان الوجهة لينير طريق الإنسان والأمم ويجعل فلاحها، المرتبط باقترابها الدائم من الله، ممكنا. فالذي ينسى الله منبع القيم العليا الحسنى جميعا، ولا يعمل أن يكون دوما كل شيء باسم الله، مجسدا ذلك في ترقيه النوعي المرتبط بعالم القيم والمتحرك دوما نحو الله المتعالي، يكون قد نسي نفسه وأدى إلى خرابها.

ترسم الآيات اللّاحقة من السورة تشخيصا للإنسان وتحدي الهداية الذي يواجه. كما أنها تستعمل السؤال كأسلوب لتوضيح المسلمة التي سبقت: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى. أَنْ رَآَهُ اسْتَغْنَى. إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى﴾. سوف تتنزل السورة القرآنية فيما بعد لتجعل ذلك التشخيص أكثر وضوحا، كما سنرى بشكل جلي أثناء تناولنا لاحقا لسور الليل والضحى والشمس. الإنسان هنا يواجه تحدي الوجهة الذي يلي "أرأيت": ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى. عَبْدًا إِذَا صَلَّى. أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى. أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى. أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾.

الصورة الأولى المتشكلة هنا يمكن أن يرى فيها القرآن الكريم يتحدث حول نفس الإنسان. هذا الإنسان الذي يمكن أن يكون آمرا بالتقوى، كما يمكنه أن يكون ناهيا عن الصّلاة مانعا لكل ما يؤدي إلى التّقوى. يمكن للإنسان أن يتولّى، أن يتردّى، أن يمنع أن تبرز محاسنه، أن يمنع تزكية نفسه، وأن يدسّي بذرة تساميه وتحركه نحو الأعلى. فالتكذيب بمرجع الهداية يعكس حركة تولي رافضة للنور الهادي إلى الله، ولا ينتج عن ذلك غير التولّي المتمثل في الطغيان هنا، والذي يعكس مستوى ابتعاد الإنسان عن الفلاح وغاية خلقه، ومن ثم فشله في تجاوز الهبوط(13) الأوّل وجعله اشّد وأبقى.

تعطي الآيات التالية تشخيصا ترى فيه حركة الإنسان في اتجاهين متناقضين تماما، كما تدخل مصطلحات جديدة كالهدى والتقوى، وارتباط ذلك بالآيات السابقة: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى. عَبْدًا إِذَا صَلَّى. أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى. أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى. أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾. الإنسان يتحرك إذا داخل بون شاسع بين قطبين متضادين؛ قطب يجسد الطغيان وغرور الاستغناء عن الهداية وضرورة الترقي النوعي للإنسان ومن ثم التكذيب بكل ما يتصل من دعوة لذلك، والتولّي كنتيجة حتمية لذلك التوجه. وقطب آخر يجسد الأمر بالتّقوى علامة الهدى فيه، وتُمَكّن الآمر بالتّقوى من تفادي الطّغيان وجعل الله قبلة دائمة له: ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى﴾، يقترب منها، وبشكل دائم، عبر الهدى والتقوى.

التّقوى، إذن، هي الوعي الدائم والعمل الدؤوب على رفض الطغيان، والتزام الهداية المرسلة من عند الله، والعمل أن يتّصل كل ما هو إنساني باسمه تعالى، وأن تكون الرُّجْعَى له في كل شيء. ومن ثمّ تكون التقوى هي العمل الدائم على تحقّق إنسانية الإنسان عبر رفضه الهبوط، وعمله الدائم على ترقيه القيمي النوعي وارتباطه الدائم بالله منبع القيم العليا الحسنى جميعا. وفي المقابل يكون الطّغيان نتيجة لمن رأى نفسه مستغنيا عن ذلك، ولم يهتم بالعمل على ترقّيه النّوعي، بل نهى عن كل ما ساعد على ذلك، وكذّب كل آمر بالتقوى، داع إلى الله بإذنه، بما جاء به من هدى وجسّد في حياته.

الصورة متداخلة مع صورة أخرى، يمكن أن يرى فيها الرّسول، صلى الله عليه وسلّم، تجسيدا عمليا بشكل مرئي لمن كان على الهدى بما أنزل الله إليه، وأمر بالتقوى ويكون بذلك، صلى الله عليه وسلم، تبيانا عمليا يرى الناس فيه ما نزل إليهم من ربّهم. وتكون عينات أخرى قائمة بالفعل وتجسد عمليا ومرئيا حالة من رآه استغنى عن الهدى والترقّي النوعي، وطغيانه الظاهر عليه وتوليه المستمر في اتجاه طغيان اعنف يقتل الإنسان بقتل أن يتجلى فيه نور الهدى وكل ما اتصل بعالم القيم العليا الحسنى المرتبطة بالله سبحانه(14) في ذات الإنسان وواقعه.

الآيات التالية تعطي فكرة واضحة حول نتائج الطّغيان ونتائج الهداية، ونتائج غياب كل منهما على الإنسان. كما تؤكد أن مرد النتائج إلى الله وحده، ولا يستطيع الإنسان أن يُحَرّف نتائج ما اقترفت يداه، حيث تعود نتائج اتباع طريق الهداية، أو اتباع طريق الطغيان إلى الله سبحانه، فالله حاضر يرى ما يفعله الإنسان وتخضع له سبحانه نتائج الطريق المتّبع، وهو الضّامن الحق لها. ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾.

يبدو جليا هنا أن الفعل الإنساني له نتائج مباشرة على الإنسان وعلى أفعاله التي تليه. فرفض الهداية والعمل بها كتجسيد لرؤية الاستغناء عنها يؤدي إلى طغيان يتجسّد في تردٍّ مُتزايد لمن كذّب وتولّى. تردٍّ ينعكس بدوره في انفراط زمام سيطرة الإنسان على مصيره وقدرته على نفسه(15) وعلى كل ما كسب(16). فرفض الهداية والعمل بها يؤدي إلى ناصية تخطئ الحق ولا تقدر عليه وتتجسد في أفعال إنسانها البعيد كل البعد عن عالم القيم العليا الحسنى التي كذب بها وادي تكذيبه ذلك إلى فقدان اقتداره على نفسه فاتبع هواه فتردى(17).

إذن، هناك حرية للاختيار في المجال البشري، ولكن ذلك ليس بشكل عابث؛ أي أنّ الحرّية هنا تعكس مقدرة على أخذ القرار الصائب، ورفض النتائج الوخيمة، وليست حرية عبثية يمكن أن تفعل ما تشاء متى تريد؛ أي أن غياب القدرة على جعل الفعل البشري حرّ يمنع غياب القرار الحرّ. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن الحرية متحرّكة هي الأخرى، كما يعكس ذلك دعاء أمّ مريم: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (آل عمران: 35). ذلك أن المُحَرَّر هو أكبر من الحرّ؛ لأن الرؤيا القرآنية ترى أن الإنسان محتاج إلى مواصلة الرحلة إلى آخر لحظة في حياته، ومن ثم فبدون القدرة على تحرر الإنسان وبشكل دائم من سجن كل ما وصل إليه وحقّقه في حياته، فإن تواصل رحلة تجاوز الهبوط والاقتراب من الله يصبح غير ممكن، حيث يهدد الإنسان بأن يسجن داخل ما تمكن من الوصول إليه.

كما أن الأفعال تؤثر في الإنسان ومحيطه ومجتمعه كما تؤثر، وبشكل مباشر، فيما يليها من أفعال ويكون ذلك بشكل يسبق الفعل اللاحق ويؤثر فيه وفي وجهته رغما على الإنسان الفاعل. وكما رأينا فإن القرآن قرر ذلك وأوصله بـ"كلّا" أولى و"كلّا" ثانية. الأولى توضح أن رفض الإنسان الهداية والتولي هو عمل له توابعه حيث يؤدي التكذيب بالهداية، إلى ناصية كاذبة خاطئة؛ أي أن التكذيب المستمر بالهداية يجعل الضلال يتحرك في اتجاه الحتمية، وسقوط الإنسان في عالم الضلال أين تغيب الهداية ويفقد الإنسان معرفته بالله، منبع القيم العليا الحسنى جميعا، كقبلة تهدي فعله؛ فهذه الفكرة محورية ويمكن أن نراها في العديد من سور القرآن العظيم.

الله، إذن، هو أصل الهداية وهو الهادي، وهو الملتزم من جانب واحد بإرسال رسله تترى بمرجع الهداية الذي يحتاجون لمرحلتهم، وحسب موقعهم زمانا ومكانا في خارطة الوجود الكبرى أين يقع عمل الإنسان المتحرك حتما نحو الحياة الأخرى، والكادح إلى الله فملاقيه. هكذا يوحي القرآن الكريم ومنذ لحظات نزوله الأولى، أن التولّي وتكذيب الرّسول، رسول مرحلة الختم هنا، ينجرّ عنه عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة.

وهذا أمر هام للغاية، حيث تشكل الهداية والتمكّن منها تحدّيا قائما في حياة الإنسان ورحلته الطويلة المتطلبة لكثير من الكبد المبصر. فالنتائج في الدنيا عليها أن تتحول إلى آيات مساعدة على معرفة حركة سير الإنسان، ومعرفة إن كان ذلك السير متحركا نحو تحقيق القيم العليا الحسنى الدالة على اقتراب مستمر من الله؛ كالعدل، والرّحمة، والقوّة، والمغفرة، والغزّة، وغيرها من القّيم العليا الحسنى المرتبطة بأسماء الله الحسنى كما وردت في القرآن الكريم، ومعرفة إن كانت تلك متوازنة في ما بينها متحركة جميعا نحو تحقق أكبر لإنسانية الإنسان وعاكسة لتحرر أكبر واقتراب مستمر من الله.

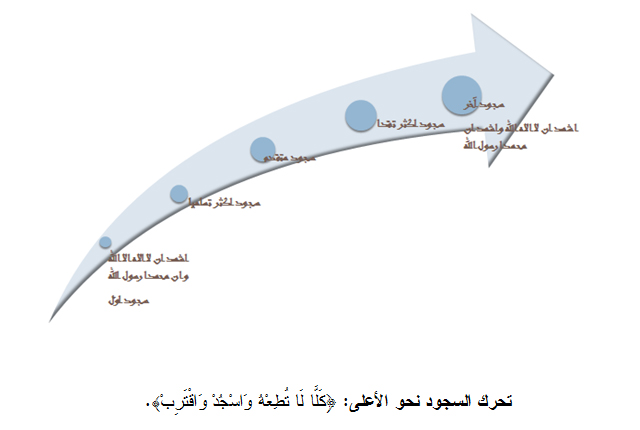

هذا التحدي القائم دوما في حياة الإنسان تعكسه "كلّا" الأخيرة في آخر ما نزل من سورة العلق: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾. هنا تستعمل الاستعارة وتتداخل الصور لتوصيل معان كثيرة متداخلة. السجود هنا يذكر بلحظة يضع فيها الإنسان جبينه في التراب، أنّه تخلص من سجن الأنا وسجن الناصية الكاذبة الخاطئة، تخلص من سجن كل ما وصل إليه الإنسان مهما بدا متعاليا.

ومن ثمّ نُظِر إلى السّجود كأقرب ما يكون العبد من ربّه. غير أنّه وجب أن ينظر إلى السّجود نفسه كمحطّة في الطريق، ليدفع باستمرار إلى سجود نوعي أعلى. لماذا؟ حتى لا يتحول إلى سجن يمنع الاقتراب المستمر من الله، ويجعله يسقط ضحية عبادة ما وصل إليه. فالصورة هنا تري إنسان عارف بالله في كبد مبصر مستمر نوعي متحرك نحو الأعلى. وهي متداخلة كذلك مع صورة ثانية تري الإنسان وهو يرفض الاستعباد الخارجي، ويرفض كل دعوات الهبوط الساعية إلى إبعاده عن عالم القيم العليا الحسنى، إنسان عامل على جعل السجود واقعا معاشا مقتربا باستمرار من الله.

توضح الآية الخاتمة لسورة العلق، عبر السّجود المقترب دوما من الله ورفض دعوات الضلال الداخلي والخارجي، أن نجاة الإنسان ترتبط مباشرة بذلك، وأن تلك هي رسالة رسول الهداية الذي يدعو الإنسان لما يحييه.

فالإنسان يحتاج إلى سيطرته على حالات تحققه هو كذلك حتى يستطيع أن يواصل سيره نحو الأعلى، وأن يجسد باستمرار تحققا لحالة أقرب إلى الله متخلصا دوما من سجنها؛ أي وعي ضرورة التخلص من أعلى حالات الاقتراب حتى يكون الاقتراب ذاته متحركا نحو الله كقبلة. يمكن أن يرى كل من مارس الصلاة كما علّمها محمد، صلى الله عليه وسلم، كيف يعاد السّجود مرّتين داخل كل ركعة التي تشكل وحدة الصلاة التي تقاس بعدد الركعات. السّجود هنا يرمز إلى أعلى مرتبة يصلها إنسان، تتجسد رمزيا في وضع الوجه على والتخلص من سجن الذات، وفتح أفق أرحب يمكن من سجود اقرب؛ أي أن السجود يشكل بالفعل تحققا قياسيا لمرتبة متعالية استطاع الإنسان أن يجعلها واقعا معاشا، وجب التحكم فيه وتسخيره ليمكن من التحرك نحو تحقق قياسي أعلى، يجسّد الإيمان بالحُسْنى.

إنها فكرة الكدح الدائم والكبد المتواصل الذي على الإنسان أن يداوم عليه طوال حياته الأولى التي ترتبط بكبد تجاوز الهبوط، حتى يستطيع الإنسان أن يواصل رحلته إلى الله المتعالي ويعود إلى الجنة منتصرا على الشيطان(18).

يمكن أن نرى كيف استعمل القرآن الكريم بسورة الليل، الاستعارة، والصورة، والقسم، والحركة، والوجهة لإيصال حقيقة الإنسان وإظهارها للعالمين. تختار الصور بشكل دقيق لا يرتبط بطبيعة عمران معين لتصل للعالمين. فالليل والنهار كما الذكر والأنثى هي أشياء معروفة عند العالمين، وهذا رد على الادعاءات الباطلة التي تبحث أن تحشر القرآن الكريم في محيطه العربي لتحاصره في المحيط الجاهلي(19) التي خلقت، ومن ثم تتناسي مصطلحاته التي ولّد لإيصال رؤيته للعالمين، وكذلك الطرائق التي أوجد وتكاملها مع طبيعة الإنسان أينما كان. القسم هنا بسورة الليل يعتمد الحسّي المتعارف عليه عالميا: الليل، النهار، الذكر والأنثى. الليل في الصورة المقدّمة هنا يتحرك نحو حالة الظلمة التي تغشى كل شيء، ومن ثم تحجب الرّؤيا وتجعل حواس الإبصار دون جدوى، ومن ثم تنعدم إمكانية التحكم في الوجهة. وفي المقابل تقدّم سورة اللّيل النّهار يتحرّك في اتّجاه التّجلّي نحو حالة أكثر وضوحا، تسهّل على قدرات الإبصار مهامها وتجعلها فاعلة، ومساعدة على السيطرة على عالم الوجهة والتحكم فيه، ومن ثم معرفة الخطأ من الصواب والحق من الباطل. تلك هي حالة اللّيل والنّهار عند تحرك الأوّل نحو شدّة ظلامه، وتحرك الثّاني نحو تجلّيه.

يحمل اللّيل والنّهار هنا خاصية خلقية ترتبط بالنور حيث شدة ظلام اللّيل تذكّر بغياب النّور، كما أن "يغشى" توحي بمعنين حيث الصورة الأولى يرى من خلالها اللّيل يغشى كل شيء، والصورة الثانية هي رؤية الليل كنتاج لتغشيته مصدر النور ومنع وصوله. وفي المقابل فإن تجلّي النّهار يعكس النّور وانعكاسه في كل ما تمّ تجليه. الصورة الثالثة من المشهد ترتبط بالذكر والأنثى، وتقدم مرتبطة بالخلق المسبوق بـ"ما" التعجّب. وذلك لتنبه السّامع والقارئ للقرآن من رؤية هذا المخلوق العجيب، والذي هو الإنسان.

الخلق، كما تقدم بسورة العلق، يذكر بارتباط الإنسان المخلوق بغائية خلقه. ذلك أن الخلق وغايته متلازمان كما تقدم. ومن ثم فاستعمال خَلَقَ هنا له دلالة كبيرة ترفض عبثية الإنسان كما يتوهم العابثون. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، الخلق في الحقيقة رحلة تتمثل في محطّات متتالية، تعمل دوما على تعديل وجهة الرحلة نحو غاية الخلق. الحقيقة الأخرى هنا هي أن الذكر كما الأنثى يرتبط في مستوى الخلق بنفس الغاية. وكذلك لا يقل أحدهما إعجابا في الخلق عن الآخر، حيث تشمل "ما" التعجب كل منهما. فكل منهما مخلوق عجاب.

الإنسان، إذن، في نوعيه الذكر والأنثى، هو مخلوق عجيب حقا يحمل خاصية الليل والنهار معا كجزء من خلقه. وهو عجيب للبون الشاسع الذي يتحرك داخله بين ظلام دامس يغشى ليله كل شيء وينعدم فيه النور، وبين نهار يعمّ فيه النور ويتجلى فيه كل شيء بوضوح تام. ومن ثم يكون جواب القسم: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ قد تم ربطه بما أقسم به. حيث تم عبر الاستعارة، والصورة، والقسم وجوابه، دقة اختبار الكلمات الموحية بما يراد إيصاله من معان، الوصول إلى معنى مركّب ودقيق حول الإنسان. واستعمال "سعي" هنا لها دلالة كبيرة هي الأخرى حيث السير الحثيث نحو الغاية.

الإنسان كما توحي آيات القسم وجوابه بأول سورة الليل، هو مخلوق عجاب، يتحرك حثيثا نحو ليل يغشى ظلامه تدريجيا كل شيء، حيث تنعدم معه الوجهة، وتتعطل قدرة الحواس على الإبصار رغم سلامتها الظاهرة(20).

وفي المقابل فإن الصورة التي يعطيها النهار إذا تجلى وربط ذلك بالإنسان، إنسان يتحرك حثيثا نحو التجلي ليكون كالنهار إذا تجلى، إنسان يعم خيره ويكون على بصيرة وبينة من أمره تتجلى فيه القيم العليا الحسنى، وينعكس نوره على من حوله. ونجد هذه الصورة حول الإنسان متكررة في مرحلتي نزول القرآن بمكة والمدينة، فهي صورة قارة ثابتة بطبيعة خلق الإنسان أينما كان وأينما حل. كما يعبر القرآن الكريم عن الإنسان المتجلي الذي له نور يمشي به في الناس بالإنسان الحي. وفي المقابل يكون الإنسان المظلم بدون هداية إنسانا ميتا برفضه الهدى والذكر واتباع الرسول(21). هذه الفكرة نجدها بآيات متعددة بالقرآن الكريم سواء الذي نزل منه بمكة أو الذي نزل منه بالمدينة(22).

كيف يكون سعينا في المجال الإنساني شتى؟ تعطي آيات القسم: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾، صورة عن البون الشاسع الذي يتحرك داخله الإنسان لينعكس في تفاوت هائل في نوعيته(23). الصورة التي يعطيها الليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى تذكر بجبرية يخضع لها الليل والنهار كجزء من خلقه. فهل الأمر كذلك في المجال الإنساني. رأينا كيف أن المجال الإنساني ذُكر مع "ما" التعجب ومع التنوع الهائل لسعي الإنسان، وكيف ربط القرآن الحكيم بين حركة الإنسان نحو الظلام ليغشى بذلك كل شيء حوله بما في ذلك نفسه، وبين تحركه في اتجاه التجلي ليساعد نفسه وكل من حوله على التجلي.

لم يتوقف القرآن الكريم عند ذلك الحد حتى يمكننا من رؤية الإنسان وعلاقته بالكون واختلافه الجذري كخلق عجيب عنه. الآيات الكريمة اللاحقة تعطي صورة متكاملة حول كيف يتم ذلك في المجال البشري. حيث أعطي هذا الخلق العجيب؛ أي الإنسان، مسؤولية بناء قدرته على التحرك نحو التجلّي، أو رفضه العمل بالهدى ودفع نفسه في اتجاه العجز المتزايد عن التجلي والتحرك نحو الاختفاء والظّلام التام.

وتشكل تلك القدرة نوعا من الدعم المسبق المستحدث في ما يخص الوجهة في المجال الإنساني تسبق فعل الإنسان وتكون حاضرة عند فعله. فكل فعل متحرّك في اتجاه أكثر ظلاما "ليل الإنسان إذا يغشى" يخلف وراءه عجزا أعلى في جعل الفعل الذي يليه متحركا في اتجاه النور "تجلي نهار الإنسان". وفي المقابل كل فعل متحرك في اتجاه تجلّي نهار الإنسان يزيد من قدرة الإنسان على جعل الفعل الذي يليه متحركا بسهولة في اتجاه تجلى أعلى يعكسه نور ووضوح أكبر، ويتشكل بذلك الدعم المسبق المستحدث في ما يخص وجهة الفعل اللاحق وتكون سابقة له.

فالإنسان هنا يبدو عجيبا ومركّبا جدّا؛ فهو حُرّ صانع لنفسه وفي نفس الوقت صانع الدعم المسبق المستحدث لفعله وصانع نوعيته وفاعل ومؤثر في أفعاله اللاحقة بفعله. فحريته ترتبط في اختيار طريق الهدى الذي دلّه الله عليه عبر رسله والوحي الذي أنزل معهم إليهم وإليه. والدعم المسبق المستحدث لفعل الإنسان يكون نتيجة حتمية للطريق الذي يتبع. فالحرية هنا لا علاقة لها بعبث الليبرالية، بل هي حرية ترتبط بما استطاع الإنسان أن يجسده من قدرة على اتباع الحق ونور الهداية في حياته. ومن ثم تجلي نهاره ليكون إنسانا حيا فاعلا للخير قادرا عليه.

وفي المقابل يرتبط فعل الباطل وتضاعف إمكانيته بما يجسد الإنسان من ابتعاد عن الحق، وعدم العمل بنور الهدى الذي نزل إليه، فينتهي به المطاف إلى أن يكون خزانا للباطل، لا نور له. ومن هنا نفهم ما جاء بسورة العلق بخصوص من رآه استغنى وطغى ونهى عن الصلاة ونسي أن الله يرى وانه المتحكم في نتائج أفعاله. نفهم كيف عبر الدعم المستحدث لأفعاله الغير مهتمة بالقيم العليا الحسنى و المكذبة بالحسنى، يؤخذ أخذا في اتجاه الظلام وتستحيل عليه وجهة الحق كما تجسدها "ناصية كاذبة خاطئة". ولا ينقضه ناديه من ذلك فذلك أمر ليس له، ويقع قبل فعله ليحدد وجهته فتكون خاطئة ضالة لا قبل له بمنع ذلك.

وقد تمكن القرآن الكريم عبر اختياره للكلمات من إيصال هذه الفكرة المركبة جدا، حيث نجد أن المفسرين وقفوا على هذه الفكرة كما جاء مثلا في تفسير كل من البغوي والزمخشري لـ("سندع الزبانية"، جمع زبني، مأخوذ من الزبن، وهو الدفع)؛ أي أن الفعل الفاسد، بابتعاد وجهته عن القيم العليا الحسنى، يولد معه دفعا مستحدثا يحدد وجهة الفعل الذي يليه ليكون الفساد أسهل عليها، ويكون ذلك الدفع سابقا له وغير متحكم فيه، يضاعف مع مضاعفة الابتعاد عن نور الهداية والعمل بها، حتى يستفحل ذلك الدفع ليجعل ضلال فعل صاحبه وابتعاده عن الحق ملازما له.

ترسم الآيات التالية أين يكون اختيار الإنسان وكيف تبقى النتائج خارجة عن قدرته لتغييرها. ترسم الآيات 5 و6 و7 كيف يتم تجلي نهار الإنسان: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾؛ هناك ممارسة فعلية للعطاء المصاحب للتّقوى التي تبحث دوما على جعل وجهته لله ليشكل قبلته الدائمة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؛ فالتّقوى هنا تعكس القدرة على جعل الفعل مصاحبا للوجهة الخيّرة المرتبطة بالقيم العليا الحسنى المساعدة على اقتراب أكبر من الله، سبحانه، كما ورد في آخر ما نزل من سورة العلق، الآية 20: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾.

الإنسان هنا، يبدو مع فعله، رحلة تتحرك نحو الأعلى عبر تصديقها المستمر بالحسنى. وما دامت الآية هنا تساق في مجال التدليل على تجلّي نهار الإنسان بتحقق غاية خلقه وسجوده المقترب دوما من الله، فإن الحسنى هنا هي الإيمان المساعد على اقتراب أكبر من الله مهما كان الموقع الذي وصل إليه الإنسان. فأن يكون السجود أقرب ما يكون العبد من ربه، لا يجب أن يمنعه من مواصلة الاقتراب كما أمر، ولا يكون العمل على الاقتراب ممكنا حتى يصدق بالحسنى أوّلا، ويتمكّن وبشكل مستمر من التخلّص من نهاره الذي حقّق ليتحرك نحو تجلّى جديد أعلى، يكون فيه اقدر على الخير وأقرب من الله. والنتيجة الحتمية لذلك هي: ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾. يلاحظ هنا أن الله هو الفاعل والضامن للنتيجة، وليس الإنسان. كما يلاحظ التدرّج نحو اليسرى.

يستعمل القرآن الكريم صورة أخرى بسورة المزمل تساعد على هذا الفهم حيث تقارن الرسالة نفسها بحمل ثقيل يجب الاستعداد له، وتنمية القدرات المساعدة على حمله.

وباعتبار أن الحمل(24) يرتبط بعالم القيم والالتزام بها، وتحقيقها في حياة الفرد وجعلها نبراسا مساعدا على معرفة وجهة التحرك المقترب دوما من الله منبع القيم العليا الحسنى جميعا، وقبلة الإنسان العارف والمخلص إليه. ويمكن رؤية ذلك في سورة المزمّل، وكيف استعمل القرآن الكريم الاستعارة لإيصال فكرة جد مجرّدة ترتبط بعالم الهداية، ووجهة الفعل الإنساني وتحركه نحو الله كقبلة: (يأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا. أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ الآيات: 1-8.

وفي سورة الشّرح يذكر القرآن كيف يصير الإنسان قادرا على تحمل مسؤولية جعل فعله دوما مرتبطا بالله، وكيف يكون فاعلا باسم الله، وكيف يتّخذ الله قبلة دائمة لكل ما يفعله. الاستعارة بسورة الشّرح تعطي صورة يبدو فيها الإنسان الذي عمل واستعد لحمل الرّسالة "الحمل الثقيل" منشرح الصدر وكأنه لا يحمل شيئا، حيث لم يعد يُرى ما يحمل من قول ثقيل، إلا من خلال تجلّي نهاره ورفيع ذكره: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾.

وفي المقابل يذكر القرآن الكريم بخطورة تحرك الإنسان في اتجاه الابتعاد عن القيم العليا الحسنى، ورفضه اتخاذ الله كقبلة له، ورؤية نفسه مستغنيا عن ترقّيه النوعي مما يؤدّي إلى طغيانه ليغشى ليله كل شيء ويسقط في عبثية المعنى، واضطراب وجهة فعله، وابتعاده عن عالم الهداية. يعطي القرآن الكريم صورة أخرى تمكن من رؤية كيف يتحرك الإنسان عمليا في اتجاه ليل غاش يعمّ ظلامه كل شيء بما في ذلك نفسه ومن حوله ويفقد قوّة الإبصار ويتحرك في اتجاه التردّي. تعطينا الآيات8-11 من سورة الليل صورة واضحة عن ذلك: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾.

يلاحظ هنا كيف أعاد القرآن على الإنسان أفعال: بخل، استغنى، كذّب بالحسنى، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يلاحظ كيف أعاد القرآن لله التحكّم في نتائج ذلك: "فسنيسّره للعسرى"؛ فكل فعل مصاحب لوجهة خاطئة يؤثر في الذي يليه ويضاعف من القدرة الخاطئة في الفعل اللاحق؛ أي أن كل تحريف في الوجهة لفعل ما، يجعل من وجهة الفعل الذي يليه أيسر تحريفا من وجهة الفعل السابق. ومن ثم يكون التيسير في اتجاه العسرى. هنا حريّة الاختيار تبدو غير عابثة حيث ترتبط ارتباطا مباشرا بمدى تمكّن الإنسان من جعل حريته ممكنة باقتداره على نفسه وما يصدر عنها. ومن ثم تكون الحرية على الاختيار غير ممكنة خارج القدرة على الاختيار. فمن مارس الظلم وتمادى فيه يكون أبعد على ممارسة العدل والقدرة عليه، ولا تنجيه رغبته في تجاوز ذلك على جعل ذلك التجاوز ممكنا. وإنما يتعين عليه، إن رغب في تجاوز تلك الحالة، العمل في الاتجاه المقابل، ورفض الاستغناء، وقبول مساعدته على ذلك، حتّى يصير له الخلق الجديد جبلّة وملكة تتنزل منزلة الطبيعة بتعبير ابن خلدون.

يحافظ القرآن على مصطلح الحسنى في كلا الحالتين، حالة التحرك نحو تيسّر اليسرى وحالة التحرك نحو تيسّر العسرى؛ ففي الحالة الأولى هناك تصديق بالحسنى وفي الحالة الثانية هناك تكذيب بالحسنى. وهو ما يضاعف من تأكيد ما ذهبنا إليه في ما يخص الحسنى وارتباطها بالإنسان المتحرك نحو التجلّي أو المتحرك نحو ذهاب نوره وغشيان ظلامه. فالإيمان بالحسنى هنا رؤيا ترى الإنسان مخلوقا مسؤولا عن تجلى عظمته عبر عظم خلقه(25) وارتباطه بالله كقبلة لحركته الملتزمة بالقيم العليا الحسنى التي يمثل الله منبعها جميعا.

فالإنسان بذلك مخلوق يختلف عن بقية المخلوقات الكونية المحيطة به والتي لا تعيش تحدي الوجهة كما يعيشه هو، فهو؛ (أي الإنسان) مخلوق فوق مادي يحتاج أن يعود دوما إلى ما أرسله الله إليه من هداية، وهو بذلك يكون متحركا دوما في اتجاه أخذ موقعه الذي خلق له: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (الحجر: 29، ص: 71). حيث يسجد له الكون ومن فيه على قدر تحقّق سجوده هو لله سبحانه.

ومن ثم يكون التكذيب بالحسنى هو رؤية مضادة تماما لذلك لا ترى في الإنسان غير شيء مادي آخر لا قبل له أن يتحرك أعلى من ترقيه المادي الذي ولد معه. وتؤدي تلك الرؤية إلى قتل الإنسان منذ لحظة ولادته، حيث هو من ناحية أعلى ترقي للمادة عند الماديين، وفي نفس الوقت هو ليس شيئا آخر غير المادة نفسها. وبتعبير آخر فالتصديق بالحسنى يرى أن الإنسان خلق من تراب خلق من بعد خلق حتى أنشأ خلقا آخر عجابا مختلفا تماما عن ماهية التراب الذي خلق منه والنطفة والعلقة والمضغة كخلق آخر مختلفا عنه، ﴿فتبارك الله أحسن الخالقين﴾.

الخلق، كما تقدم في سورة العلق، هو الذي يجعل المخلوق مرتبطا بغاية خلقه. بينما ترى الرؤية المادية المكذبة بالحسنى، أن الإنسان تراب وحسب، وترفض فكرة الخلق نهائيا، وهي في آخر تجلياتها تشكّل نظريّة التّطور اليوم، المكذّبة بالخلق، أعلى تجل مظلم لها. ومن ثم يكون التكذيب بالحسنى أصل لعدم الاهتمام بالهداية، ورفض ربط الفعل في العالم بالوجهة التي يحتاج، والعمل على أن يكون متحركا نحو الله الأعلى ﴿سبح اسم ربك الاَعلى﴾ (الأعلى: 1). وهو تكذيب يدفع دوما بالإنسان في اتجاه أن يكون شيئا من جملة الأشياء الواقعة بين يديه والمحيطة به؛ أي انتهاء كل ما هو عظيم فيه ومتعال، وترديه باستمرار من حالة دون إلى ما هو أدنى منها ليدخل في تَرَدّ مُستمرّ لا قبل لناديه الذي يدعو ولا لماله الذي جمع أن يغني شيئا عن تفادي سقوطه: "وما يغنى عنه ماله إذا تردى".

ومن ثم فكما يقابل النهار إذا تجلى الليل إذا يغشى، يقابل أعطى، بخل، ويقابل اتقى، استغنى، ويقابل صدق بالحسنى، كذب بالحسنى. فيكون العطاء هنا هو كل عطاء مساعد على التجلي؛ أي كل عطاء يعكس تحرر الإنسان مما وصل إليه وتسخيره للاقتراب من الله؛ أي عطاء باسم الله: "إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا". وهو من ثم عطاء يبتغي الإنسان به وجه ربه الأعلى، ويؤدي إلى تجلي الإنسان واقترابه المستمر من الله وتجلي روح الله فيه. ومن ثم فالبخل يكون هو المقابل لذلك النوع من العطاء وليس الإمساك عن عطاء المال، حيث يمكن للإنسان أن ينفق من ماله ليكون عليه حسرة كما أكد القرآن في سورة الأنفال، آية 36: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾.

ومن ثم تكون التقوى مرتبطة بعالم الوجهة لتشكل الوعي الدائم والعمل المستمر، على أن يكون الإنسان قادرا على هداية فعله ليكون الله قبلة له، وقياس ذلك بمستوى التجلي القيمي في المستوى الفردي والاجتماعي أين تجسد القيم العليا الحسنى، التي يمثل الله منبعها جميعا. وكذلك مستوى توازن تلك القيم العليا الحسنى في بينها ومساعدتها على اقتراب أكبر من الله، واتخاذه سبحانه قبلة لها. ومن ثم يفهم الاستغناء على أنه رفض الاهتمام بأن تكون وجهة فعل الإنسان إلى الله كقبلة.

ومن ثم عدم الاهتمام بالقيم أصلا، ورفض أن تكون شرطا من شروط الفعل، والتكذيب بضرورة الترقي النوعي للإنسان، والإصرار على أنه شيء من جملة الأشياء المادية، لا خصوصية نوعية له، ورفض ارتباط فلاحه بالخلق العظيم. ومن ثم تكذيب أن يكون وجوده غائيا، يستوجب أن يُسخّر كل شيء في حياته لمساعدته على التحرك المستمر نحو غاية ما خلق من أجله. ومن ثم تكون التقوى إيمانا وسعيا دائما يعي ويعمل على أن يكون الإنسان مخلوقا فوق مادي يحتاج أن يتحرك دوما نحو الأعلى، متجاوزا باستمرار أعلى ما وصل إليه، سابقا للخيرات، قادرا على كل ما كسب ومتحكما فيه. ومن ثم يكون الاستغناء نقيضا للتقوى لا يرى في الإنسان غير شيء من جملة الأشياء المادية، لا اختلاف له عن الطين وعالم الأشياء المحيطة به.

ومن ثم يحول الطاغوت، الإنسان إلى الشيء الأكبر المضاعف لتكاثر الأشياء جميعا عبر قياس نجاحه بتكاثرها وتكاثر استهلاكها المهلك لكل ما هو إنساني فيه. فهو مستغن وَهْمًا عن الله وهدايته والقيم العليا الحسنى التي يمثّل سبحانه منبعها جميعا، وهو مستغن وَهْمًا عن الكون الذي يعيش فيه والذي لا يرى نجاحا له في غير غزوه وفعل كل ما أراد فيه كتحطيم توازنه وتلويثه وإهدار ما به من طاقات. وهو مستغن وَهْمًا عن نفسه وضرورة العمل على تساميها وترقي نوعيته وخلقه. وهو مستغن وَهْمًا كأمّة عن باقي الأمم ورافضا التعارف معها، مشيعا للحروب والتقاتل والفقر فيها بدعوة حماية مصالحه التي لا ترتبط بغير عالم التكاثر ولا تقاس بغيره. فوَهْم الاستغناء هذا يؤدي عمليا إلى خلاء فعل الإنسان من القيم وعدم ارتباطه بها تماما، وهو لعمري ما تعرف به السياسة اليوم، وما تحدد به المصالح والعلاقات بين الدول والأمم لهيمنة منظومة التكاثر على الكون.

ومن ثم يصير فعل من رآه استغنى طاغ كطغيان صاحبه، لا وجهة قيمية عليا حسنى له، لا يعي الله كقبلة ويعرض عن ذكره. ومن ثم توضح سورة الليل ما تقدم ذكره في سورة العلق، الآيتان 6 و7 الذي قدّم كمسلّمة: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى. أَنْ رَآَهُ اسْتَغْنَى﴾؛ فالاستغناء، إذن، هو نقيض التقوى، وهو الأصل المؤدي للطغيان وداعمه. وفي المقابل تكون التقوى، هي وعي ضرورة الترقي النوعي للإنسان والعمل الدائم على الاقتدار على نفسه، ورفض الاستغناء عن الهداية والحسنى، في أي لحظة من لحظات حياته. وبذلك تكون التقوى كدحا مستمرا من أجل أن يكون الله منبع القيم العليا الحسنى جميعا، قبلة الإنسان وبه وإليه يهدي عمله ويحدّد وجهته: ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى﴾ الآية 8.

فالكلمات القرآنية كمواقع النجوم، فهي مختارة بأعلى مستوى الدقة لهداية الإنسان وصناعته على ضوء الوحي الموحى. تمكن الآيات القرآنية الكريمة من رؤية حركة الإنسان، وكبده، والطريق الذي يتبع، ونتائج الطريق، وأي دور له، ولأي شيء يخضع، ومتى يكون حرا، وكيف ومتى يفقد حريته. وعندما نضع الجدول التالي المستوحى من سورة الليل التي نحاور هنا يمكننا أن نرى كيف يساعد استعمال المتقابلات هنا، والصورة والاستعارة، والقسم وجوابه، لتوضيح كل ما تقدم لتتشكل عندنا صورة واضحة عن: كيف يكون الإنسان، ذكرا أو أنثى، خلقا ذا سعي شتّى.

توضح سورة الليل أن مصدر الهدى ومرجعه هو الله وحده، وهو ما أوحى به إلى الناس عبر رسله، ولا يستطيع الإنسان المتحرك في اتجاه تجليه أو ليله الذي يعشى، أن يمنع حدوث ما هو متوقع من وراء فعله. فالله هو الضامن الأوّل والأخير لتلك النتائج. ومن ثم تتحول النتائج نفسها إلى آيات تدل على استقامة الطريق أو انحرافه وضلال أهله: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. وَإِنَّ لَنَا لَلْآَخِرَةَ وَالْأُولَى. فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ (الليل: 12-18).

يعود القرآن الكريم ليؤكد الفكرة ويبين نتائجها الخطيرة على الإنسان. فوَهْم الاستغناء، والإعراض عن الله، ورفض ربط الفعل بعالم القيم الحسنى العليا، والعمل على جعل ذلك واقعا معاشا بتجليه في المستوى الفردي والجماعي لينعكس بكل المحيط، يؤدي إلى شقاء الإنسان وتحكره نحو الأشقى كما يعكسه جحيم حياته في حياته الأولى ليتبعه ذلك إلى حياته الأخرى كذلك.

وأما الإنسان المهتم بربط الفعل بشكل دائم بعالم القيم العليا الحسنى التي تشكل وجهته الدائمة وهو يقترب من الله كقبلة، فإنه يكون، بذلك، نهارا يتجلى فيه نور الهداية لينير طريقه وطريق من حوله إلى كل خير. فعطاءه هنا، كما تقدم، مسخر لخدمة الإنسان وتجلي نهاره ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾. ولا جزاء ولا بقاء لما أهل لغير الله به، وابْتُغِيَ من وراءه غير وجهه الأعلى: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ (الليل: 19-21).

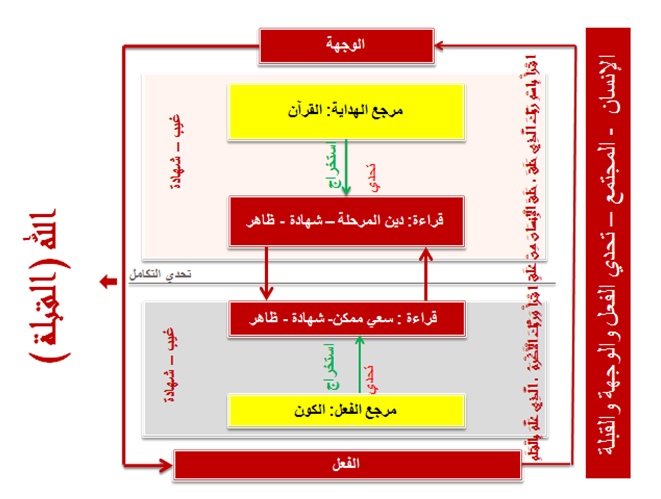

رسم بياني لتحدي الفعل ووجهته حتى يكون الله هو القبلة لانسان ومجتمع متقي مصدق بالحسنى

سورة الضحى ووضوح الرؤيا لدور الوحي الهادي الإنسان ليكون عارفا بالله(26)

تبدأ سورة الضحى بالقسم وجوابه لتتواصل مع سورة الليل والعلق في توضيح الرسالة وتبيان المفاهيم القرآنية مستعملة الاستعارة، والصور، والقسم وجوابه، واختيار الكلمات الموحية بمراد القرآن للإنسان الموحى إليه. القسم، كما يقول ابن عاشور، عليه رحمة الله، هو: تحقيق المقسم عليه لأن القسم في الكلام من طرق تأكيد الخبر إذ القسم إشهاد المُقسِم ربه على ما تضمنه كلامه(27). كما يحاول ابن عاشور أن يربط بين القسم والمقسم عليه معتمدا الرّواية المرتبطة بالسورة فيما يخص زعم المشركين أن الوحي انقطع عن النبي، صلى الله عليه وسلم، حين رأوه لم يقم الليل بالقرآن بضع ليال. فالتأكيد منصبٌ على التعريض المعرض به لإِبطال دعوى المشركين. فالتأكيد تعريض بالمشركين وأما رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلا يتردد في وقوع ما يخبره الله بوقوعه. ومناسبة القسم بـ﴿والضحى. والليل﴾ أن الضحى وقتُ انبثاق نور الشمس فهو إيماء إلى تمثيل نزول الوحي وحصول الاهتداء به، وأن الليل وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وهو الوقت الذي كان يَسمع فيه المشركون قراءتَه من بيوتهم القريبة من بيته أو من المسجد الحرام(28).

ولنعد الآن إلى سورة الضحى، ونستعمل طرائق القرآن التي تقدم ذكرها لنفهم المعنى الموحى. الصّور التي تعطيها الاستعارة بسورة الضّحى والقسم وجوابه هي صور مركّبة تمكن من مستويات متعدّدة للفهم، ووضوح أكبر لمراد القرآن؛ الصورة الأولى تعطينا فكرة عن الحادثة والتي تبدو مرتبطة بالرسول صلّى الله عليه وسلم مباشرة. لنفهم أوّلا الصورة والصور المتداخلة معها، وعلاقة المقسم بالمقسم به. الضّحى هو صدر النهار حتّى ترتفع الشّمس وتلقي شعاعها(29)، ويكون ذلك الوقت وقت يكون الناس قد خرجوا فيه للعمل، والكدّ، وخاصّة بالمناطق الحارّة، لتفادي حرّ النّهار الذي يليه. وهو حالة توسط بين طلوع الشمس ومنتصف النهار. ومن ثم كان الضحى شباب النّهار، وعدّ شرفا يوميا للشّمس وسعدا كما ذكر الألوسي(30).

الصورة الثانية التي تعطينا الآية الثانية من سورة الضّحى، هي صورة الليل إذا سجى، حيث تمكن من رؤية السكون، وغياب الحركة المرتبطة الناتجة عن غياب النور والحياة، ومن ثم الموت. لخص فخر الدين الرازي في "مفاتيح الغيب" ما قاله اللغويون في كلمة سجى بقوله: ذكر أهل اللغة في "سجى" ثلاثة أوجه متقاربة: سكن، وأظلم، وغطى(31). ونحن إذا ربطنا ذلك بجواب القسم: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾. نستطيع أن نرى الحالة النفسية للرّسول الأكرم، صلى الله عليه وسلّم، والدور الذي أحدثه الوحي في حياته وهدايته إلى الله كقبلة. وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بنفس السورة بـ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾. كما نستطيع أن نرى الحالة التي صار عليها الرسول بعد أن أبطأ عنه الوحي.

فالصورة تمكننا من رؤية علاقة الحياة واتصال تساميها بالهداية، وكيف يؤدي غياب الوحي إلى تعطل عالم الهداية ومن ثم سكون يشبه سكون الميت، وهو ما استعير في مكان آخر للتعبير عن هذه الحالة بالموت قبل الهداية والحياة بعد اتصالها بالوحي في قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام: 123). القرآن الكريم هنا يمكن الرّسول من عيش تجربة يعيش فيها غياب الوحي في حياته ومن ثم حياة الإنسان بشكل عام، وفي نفس الوقت يَخْبُرُ فيها ويعي الفرق بينه وبين الوحي الذي هو من عند الله وليس للنبي سلطة على نزوله إليه(32)، والذي يحتاجه لهداية فعله. وهي تجربة هامّة للأمّة المخرجة كذلك، حيث تتعلم منذ اللحظات الأولى أن القرآن ليس الرّسول، كما تعي في نفس الوقت دور الوحي في المجال البشري لهداية الناس إلى الخير والعمل به، وأن الهداية من الله، وأنه هو المتحكم فيما ينزل من وحيه على من يشاء من عباده(33) ليكون نورا للمرحلة المرسل لها.

وهي كذلك إيضاح للمشركين والمكذبين أن الوحي ليس محمّدا كما يدّعون، وكما يتمنّون، ويُشِيعُون كذبا وبهتانا هم وشياطينهم. وهي من ناحية أخرى، صورة تذكير المشركين والكافرين هنا وتنبههم لحالهم الميتة بالفعل، لرفضها لنور هداية الوحي المنزل، وأبعادهم ذلك عن حياتهم ورفضهم المتواصل قبول ما نزل منه إليهم وقد بين لهم الرسول ما نزل إليهم عبر تجلي ذلك في شخصه الحي المهدي والخلق العظيم الذي هو عليه كما وصفه القرآن بسورة نون.

فالصور المتداخلة هنا التي توحي بها الاستعارة والقسم والمقسم به تساعدنا على رؤية ما حدث وترد على الادعاءات الباطلة السخيفة في فهم الوحي ودوره في حياة الإنسان حتى يكون حيا بالفعل؛ فالرسول هنا يجسد الرد على المشركين في صورة حية عملية لحياته، والنور الذي يمشي به في الناس، وفي المقابل سكون ولا حياة المشركين والكافرين الرافضين قبول ما نزل من الوحي من حوله. فمن ودعه الله وقلاه، إذن هل من هو على هدى من أمره حيا له نورا يمشي به في الناس قد تجلى ضحى نهاره، أم من هو ميت، لا حياة له، ولا قيم عليا يجسد؟

الصورة الأخرى المتداخلة مع الصور السابقة أكثر تركيبا، حيث تعكس جواب المشركين والكافرين بالتوديع والقلي لاستلابهم أمام المحيط الذي يعيشون فيه؛ فهم لا يعون نهارهم ولا ليلهم الداخلي ولا يتحكمون في أي منهما، وأما الرّسول فهو بالوحي يوقظ الليل ويُقيمه فيجعله مبصرا، كما يدفع النهار باستمرار إلى تجلي أكبر له بتجلي نور الوحي فيه. فالرسول، بذلك، ليس مستلبا ولا مستسلما لنهاره أو لليله فهو مُجَلٍّ باستمرار للأول ومقاوم لغشي الثاني وسَجْيِه، ومن ثم فالرسول الأكرم هو مثال الإنسان حين يكون حيا قائما بأمره عارفا لربّه. وهي، بذلك، صورة مركبة تشبه الصورة التي ردّ بها القرآن الكريم على المشركين والكافرين في سورة النجم: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (الآيات 1-4).

فطبائع العمران السائدة تبدو معيقة لفهم ما يحصل بالضّبط. فهي ثقافة تهتدي بالنجم عند تحركها ليلا. حيث يؤدي أفول النجم المفاجئ، إلى تعطّل سيرهم وضلاله، ويسبب استحالة وجهتهم نحو قبلة الحركة التي يبغون. ومن ثم تم تذكيرهم أن محمدا هنا لا يهتدي بالنجم، وإنما مصدر هدايته هو الله الذي لا يعرف الأفول إليه سبيلا، والذي هو إله إبراهيم الرافض للآلهة التي تأفل، كما جاء بسورة الأنعام: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآَفِلِينَ﴾ الآية 77.

من هنا تربط سورة الضحى شمس الوحي بضحاها، كما خبره النبي ومن آمن معه، وضرورة الالتزام بالوحي كمرجع دائم للفعل الإنساني الباحث عن الله. كما تعطينا صورة عن الكيفية التي يخيّم فيها السّكون المُميت على عالم الإنسان عندما ينقطع عنه الوحي، وعند رفضه الاتصال بالوحي عند نزوله إليه في حالة الكفر. الضحى، كما الليل إذا سجى لا علاقة لكل منهما بالتوديع والقلى فيما يخص الرسول الأكرم، عليه الصلاة والسلام، وإنما يرتبط كل منهما بالوحي والإنسان، فالإنسان الملتزم بما ينزل الله له من هداية فيعمل دوما على تتجلى أسماء الله الحسنى في حياته، الإنسان المصدق بالحسنى كما تقدم بسورة الليل، الساجد المقترب كما تقدم بسورة العلق، هو إنسان يعيش حالة من الضحى فيما يخص قدرته على أمره وتوجيهه لفعله وسبقه للخيرات وكل ما يقع بيديه. فهو ميسّر لليسرى متحركا دوما في اتجاه الحسنى.

سورة الشمس وتواصل توضيح القرآن لرؤيته الكونية وترابط السور العضوي فيما بينها

يتواصل هنا بسورة الشمس استعمال القرآن للإستعارة، والقسم والمقسم به، والصورة، وتداخل الصور، واختيار الكلمات بدقة عالية لإيصال المفاهيم التي تقدّمت بسورة العلق، والليل والضّحى، حتى ترسخ تلك المفاهيم في الاذهان والوجدان، وتعيد تشكل خرائط الدماغ وترسخ رؤية القرآن في فهم الأمة المخرجة زمن الرّسول الخاتم، ثم للناس جميعا بمرحلة الختم. كما تستعمل السورة صورا كونية يشترك في معرفتها العالمين، لتمكين العالمين من المعاني المركّبة والمجردة التي يصعب الوصول إليها بدون الاستعارة التي تشكّل أساس كل فكر مجرّد بعالم الإنسان كما تبين الابحاث الحديثة اليوم المرتبطة بعلم اللغة والمعنى(34).

وهنا يهتم ويتمكن القرآن الكريم، عبر طريقته المثلى، من إنارة طريق الإنسان، وجعلها مبصرة. فالقرآن الكريم مهتم بأن يكون للانسان نور يمشي به في الناس، وليس مهتما بإعجازه او مضاعفة عجزه. وقد رفض القرآن الكريم أن يدخل مصطلح معجزة بكل كلماته، وقدم نفسه على أنه برهان ونور مبين: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ (النساء: 173). هدى ورحمة: ﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آَيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ﴾ (الأنعام: 158). كما وصف الله، سبحانه وتعالى، القرآن العظيم على أنه يهدي للتي هو أقوم: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ (الإسراء: 9).

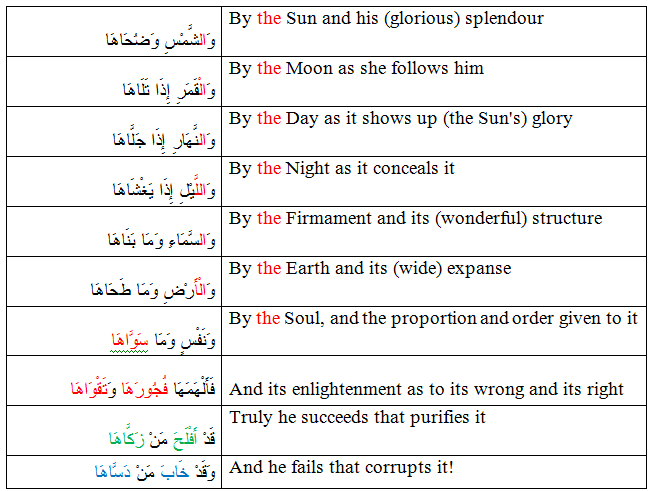

القسم بسورة الشمس، يحتوي كما في سورة الليل، على الليل والنهار ويضيف إلى ذلك: الشّمس، والقمر، والسّماء، والأرض، كما تضاف "نفس" في آخر القسم. الصورة الأولى التي يمكن رؤيتها بسهولة هنا هي أن كل المخلوقات تولد معرفة، ما عدى نفس الإنسان، ذلك المخلوق العجاب، كما رأينا، بسورة الليل: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ (الليل: 3). حيث تغيب (ال) التعريف عن النفس لتحضر مع باقي الآيات المقسم بها. الصورة الثانية المتداخلة مع الأولى، تمكن من رؤية كيف أن الإنسان هو من يعرّف نفسه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾.

هنا تتضح أكثر الصورة التي رسمتها كل من سورة العلق وسورة اللّيل. الفلاح يرتبط بعمل الإنسان على الارتقاء النوعي بنفسه، والكلمة مختارة بدقة عالية للتذكير بأن الإنسان تعطى له مسؤولية إنبات بذرته الأولى والعناية بها وعدم تحطيم التسوية الأولى ولكن العمل على تعاليها: ﴿ونفس وما سواها﴾. هناك وضوح كبير هنا في أن الفوز، والنجاة، والبقاء على النعيم والخير، والزيادة فيهما، يبقى مرتبطا بالتسوية الأولى، الفلاح هو فن معرفة وعلم وإدارة كيف يمكن أن تشق الأرض على تلك البذرة مع عناية عالية ليعم خيرها ويكون متصلا بكل ما يصدر عنها من أفعال. فهي نفس زكيّة، مصدقة بالحسنى، ساجدة مقتربة دوما من الله. وفي المقابل تتضح الصورة أكثر فيما يخص من نسي التسوية الأولى للبذرة، وكذّب بالحسنى، ولم يعمل على أن تكون نباتا حسنا. ومن ثم يكون قد دسّاها بإخفاء كل عظمة لها وإفسادها. فهي نفس مخفية، مخمولة لؤما عاجزة عن التعالي لكلمة سواء، غير متحركة نحو الأعلى.

الصور الرائعة والمتداخلة والمتناغمة بشكل بديع فيما بينها، تعطينا فهما جِدُّ عميق حول حقيقة الإنسان، كما ترسم للإنسان مقارنة مع بقية المخلوقات الكونية المحيطة به. وهي بذلك تتواصل وترتبط عضويا مع الصورالسابقة التي رسمتها سور الأعلى، والليل والضحى، لتجعلها أكثر وضوحا وتركيبا في ذات الوقت. ومن ثم يرى جواب القسم من خلال المقسم به ومقارنته وتعريف الكون وغياب التعريف في المجال البشري.

الآن لندقق بشكل أكبر في القسم وجوابه ونحاول أن نبصر الصور الأخرى المتداخلة معها، وأي أفكار ومفاهيم مركبة يوصلها القرآن الكريم إلى العالمين من خلالها. يستعمل القرآن الكريم بسورة الشمس كما بسورة الليل، كل من الليل، والنّهار، وفعلي تجلى ويغشى، ولكنه هذه المرة بسورة الشمس يستعمل النهار والليل بشكل مرتبط بالشمس. فالصورة الأخرى المركبة هنا هي كون النهار هو الذي يجلي الشمس، والليل هو الذي يغشاها، وليس العكس كما يحسب الكثير. لقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: 81).

هذه حقيقة عظيمة في المجال الكوني، حيث يرتبط النّهار والليل كخلق، بإمكانية رؤية وجود النور، كما في حالة النهار، وغياب النور، كما في حالة الليل. والمعروف اليوم، أن الشّمس خارج المجال الجوي، هي دائرة بيضاء لا تجلي لها، حيث يعم الظّلام الفضاء الخارجي كلّه. كما أننا نعرف اليوم أن الأشياء المتنوعة، التي يحتوي عليها المجال الجوي، والهواء، تقوم بعكس وتحليل نور الشمس. فاللون المرئي لجسم ما هو ما استطاع ذلك الجسم أن يعكس من نور الشمس الذي وصل له؛ أي أن كل جسم لا يرى بما امتص من نور الشّمس ولم يعكس، وإنّما يرى ويتلون بما استطاع أن يعكس من النور الذي وصل إليه "ما أعطى".

الخلق العجيب للنّهار يجلّي للشّمس، ويمكننا أن نرى طيفها المرئي كلّه، من البنفسجي إلى الأحمر وما بينهما من عدد لا متناهي للألوان الباهية الأخّاذة. الليل وهو يتحرك نحو تغطية الشمس كلّيا يعكس غياب نورها تماما، حيث تفقد الاشياء أن توصل أي شيء إلينا ومن ثم لا ترى تماما. ومن ثم فالنهار هو الذي يجلّي الشمس حقيقة وليس العكس، وكذلك الأمر بالنسبة لليل. الصورة رائعة تماما وتمكننا من فهم أدق لما ورد بسورة الليل: ﴿إن سعيكم لشتى﴾. وبذلك يتم الوقوف عن التنوع العجيب في المجال البشري. وهي تتداخل مع صورة جميلة ودقيقة أخرى تمكننا من الوقوف على حقيقة عظيمة مفادها أن الشمس، لكي تتجلّى، تحتاج إلى النّهار الذي يقدر خَلْقا أن يجلّيها.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نرى صورة أخرى مفادها أن الخلق القادر على انعكاس النور يمكننا من معرفة غياب ذلك عندما يقوم بمنع وصول مصدر النور إليه. لنفهم الصور المتداخلة والمركبة في مستوى الوجهة ولنعود لما تقدم من سورتي الليل والضحى. رأينا بسورة الليل كيف استعير ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ لإعطائنا صورة واضحة حول حركة الإنسان. ورأينا كيف استعملت الضحى كاستعارة لرؤية الوحي في بدايته وأهميته في المجال البشري حتي يستطيع الإنسان أن يتحرك على هدى من أمره.

سورة توضح كيف عجزت الترجمة الإنجليزية عن رؤية الفارق بين النفس غير المعرفة وباقي الكائنات الكونية المعرفة، حيث تم تعريف الكل في الترجمة الإنجليزية مما يحدث خللا كبيرا في وصول المعنى الرؤيا التي يعمل القرآن الكريم على إيصالها.

ومن ثم تتضح الرؤية أكثر مع سورة الشمس وتتوسع، كما تبين الآيات اللاحقة في ما يخص علاقة الطغيان بالتكذيب، من الفرد إلى المجتمع، لتعطي صورة عن عواقب التكذيب بالحسنى ورفض الهدى في المستوى الاجتماعي لتكتمل الصورة التي مكنتنا منها سورتي العلق والليل.

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾.

تبين الآيات الكريمة كيف أدى الطغيان إلى جريمة الفساد في الأرض، وكيف كان للأشقى العمل الأوفر للقيام بالجريمة والتي تبقى هنا جماعية كما العقوبة: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾. والتي سبقها تكذيب جماعي تسبب فيه الطغيان العام. الناقة هنا مثال معبّر جدّا، حيث هي رمز المحافظة على الحياة بمناطق يصعب، إلى حد الاستحالة، العيش فيها. فالنّاقة تستعمل للرّحيل وشقّ الصّحاري القاحلة، ومنها يستخلص الإنسان الوبر، والماء، واللبن؛ أي ما تحتاجه حياة النّاس تقريبا في تلك البيئة.

ونحن إذا ربطنا معنى الطّغيان بما رأينا بسورة العلق وسورة الليل، وكيف يرتبط أساسا بالتكذيب بالحسنى وما ينجر عن ذلك من دمار وعقوبة وخيمة(35): ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾، يمكننا أن نرى كيف يتدخل الطغيان هو الآخر ليغذي التكذيب ليضاعف كل منها مضاعفة الآخر، والعياذ بالله. فتكذيب الرّسل وما يدعون إليه من هداية ينعكس في النظرة العابثة للإنسان، ورفض رؤية ضرورة الترقي النوعي في المجال الإنساني والعمل على هداية الفعل الإنساني ليكون مرتبطا دوما بالقيم العليا الحسنى التي يمثّل الله منبعها جميعا. يمكننا أن نرى كيف يصاب المجتمع بنفس المرض، فيكذب بضرورة ترقيه النوعي، ويسقط في حركة تردي يجسدها طغيانه.

فكرة المسؤولية الجماعية المختلفة عن المسؤولية الفردية، وتبعات ذلك تتحرك لتصير أكثر وضوحا مع نزول القرآن الكريم، حيث أدخل القرآن لأول مرة مصطلح أمة مصاحبة لمصطلح أجل في سورة الأعراف، وذلك حسب ترتيب النزول عند المسلمين المعتمد على منهج الرواية، الآية 34: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾. وكذلك حسب تريب نولدكي أو بلاشار، حيث يرد مصطلح أمة حسب ترتيب المستشرقين في سورة الحجر، الآية الخامسة: ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾. أدخل القرآن الكريم مفهوم الأمة بسورة الأعراف وقدم التجارب السابقة كتجارب أممية وليست فردية، ومن ثم أوحى منذ المرحلة المكية المبكرة، أن على الجماعة المؤمنة أن تتحرك كأمّة.

كما مكن القرآن الكريم الأمة المخرجة للناس من وعي ذاتها كأمة، ومن ثم وعي ما يميزها ويجعلها حية متحركة نحو غاية أخرجها. كما قام الوحي بتوسيع توجه الرّسل مع تجربة موسى، عليه السّلام، لتتجاوز قومه ليربط رسالته بفرعون وقومه. ثم قام بتوسيع ذلك بالنسبة لمحمد، صلى الله عليه وسلم، بنفس السورة، ليؤكد على أن الرسول الكريم مرسل للناس كافّة. فهو الرّسول الخاتم ومرحلته التي أرسل لها هي مرحلة الختم الذي يشكل القرآن مرجع هدايتها والفرقان الذي يمكن داخلها من معرفة الحق من الباطل: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (الفرقان: 1)؛ فالرسول الخاتم هو رسول للناس كافة، لا رسول بعده إلى يوم القيامة: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (الأعراف: 158).

ترتبط الأمة في رؤية القرآن الكونية بوحدة بشرية قادرة أن تتحرك نحو غاية، كما قام القرآن الكريم بتعميم مفهوم الأمة التي ولّد، ليطلقه كمصطلح على"الجماعة التي يعمها معنى وأصلها من أمّه يومه إذا قصده فالأمة الجماعة التي على مقصد واحد"(36). وهو معنى يمكن أن نراه في سورة القصص، الآية 23، التي تعكس المعنى في حجمه المصغر: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾.

وسّع القرآن المعنى لمصطلح الأمة، بسورة البقرة، ليتوعب مشروع الأمة الجديدة المخرجة للعالم أول زمن الختم كما أوردت الآية 142 من سورة البقرة: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾.

كما يمكن بالعودة إلى ما تقدم فيما يخص الرؤية القرآنية بسور العلق والليل والضحى والأعراف، يمكننا أن نفهم معنى الأمة الوسط، ولماذا هي خير أمة أخرجت للناس. فالوسط هنا يقاس اعتمادا على مستوى التصديق بالحسنى، ومستوى تجسد القيم الحسنى في حياة الأمة الحية فعلا بالهدى ونور الحق، وتوازن تلك القيم العليا الحسنى حظورا في حياة الأمة وإرجاعها جميعا إلى الله كقبلة توحدها جميعا وتجسد إيلاف الأمة المخرجة؛ أي أن الأمة الوسط هي أمة تقف على أعلى مستوى للتجلي القيمي وتتوسطه، ومن ثم هي خير ما أخرج للناس.

الأمة إذا، كما توحي بذلك سورة الأعراف، أين ظهر المصطلح، هي وحدة بشرية كبرى، حية، مختلفة عن الفرد، لها غاية تتحرك نحوها تشكل قبلة حركتها وتؤلف بين عناصرها المختلفة المشكلة لوحدتها. فالله الذي شكل قبلة الأمة المخرجة زمن الرسول الخاتم، قدم على أنه من يؤلف بين قلوب أفرادها، كما جاء بسورة الأنفال، الآية 64: ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾. وهذه الفكرة نجدها واضحة تماما عند ابن خلدون الذي يجعل للعصبية غاية تتحرك نحوها عندما لاحظ أن غاية العصبية الملك(37).

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن القرآن الحكيم، عندما أوصل حقيقة أن الأمة لها أجل لا تستقدمه وتستأخره، فإنه مكن الأمة المخرجة من وعي دورها الذي عليها أن تقوم به. فالأجل هنا بين حدي التقديم والتأخير. فهي كأمة مخرجة ترتبط بلحظة خروجها ومن ثم تكون هي المسؤولة على ذلك، وترى أنها لم تخلق لغير ذلك الزمان، الذي أجل خروجها إليه، حتى دخلته؛ أي أن الأمة لا تستطيع أن تسبق زمانها، وهي مخرجة لتلك اللحظة، وعليها أن تركز وتحل مشاكلها وتمنحها المعنى الذي يجعل منها لحظة عابدة لله ذاكرة له، مسبحة بحمده، مكبرة له، ساجدة مقتربة كما تقدم بسورة العلق.

ومن ثم ذكر القرآن الكريم الأمة المخرجة بالمدينة بأن تواصلها مع الأمم السابقة هو تواصل عبرة، وتواصل مرتبط بعمل الإنسان على تجاوز الهبوط إلى الأرض وعودته إلى الجنة التي أخرج منها. وهذه الفكرة واضحة تماما في سورة البقرة، حيث تم التأكيد على ذلك مرتين، بأول ما نزل من القرآن بمرحلة المدينة التي تشكل الولادة الكاملة الحقيقية للأمة لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (البقرة: 133 و140).

هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فهي كأمة مخرجة لها أجل كباقي الأمم، وعليها أن تتصرف في الأرض على ضوء ذلك، فهي لست بخالدة، ودورها المناط بعهدتها عليها أن تنجزه داخل أجلها المحدد. ومن ثم فهي كما لا يمكنها أن تستقدم أجل دخولها للعالم، لا يمكنها أن تأخر أجل خروجها منه.

ومن ثم يمكن أن نرى أن ما ورد في سورة الشمس في قوله تعالى: ﴿كذّبت ثمود بطغواها﴾، يربط المسؤولية الفردية بالمسؤولية الجماعية، فثمود طاغية، مكذبة بالحسنى ورافضة رؤية أن يكون لذلك تبعات عليها، والذي انبعث هو أشقاها، ولكنهم جميعا مسؤولون عن عقر الناقة وقتلها بشكل مشبع برؤية الاستغناء، بشع، مدمّر ومعاد للحياة، غير مبال ولا مؤمن بالعواقب الوخيمة لذلك "فعقروها"(38). ونفس القصة تعود في قوله عز وجل: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آَيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (الأعراف: 72) بشكل أكثر تفصيلا مع القصص الأمم الأخرى التي تحدثت عليها سورة الأعراف أين تم تولد مصطلح أمة وربطها كل أمة بأجلها ورسولها.

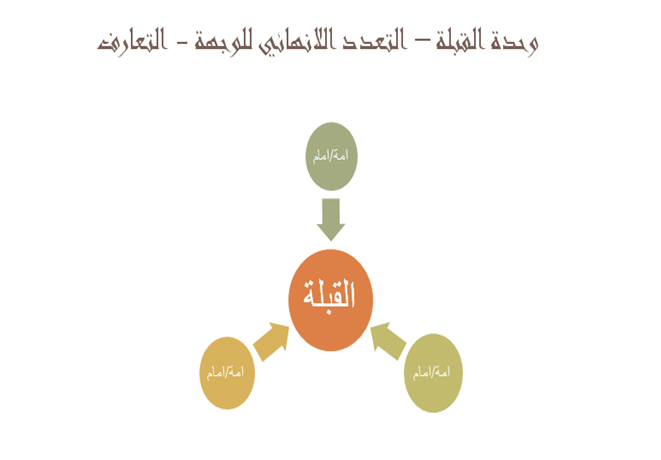

ومن ثم فالفرد كما الأمة، يعيش كل منهما تحدي الفعل، وتحدي الوجهة، وتحدي أن تتكامل الوجهة، بشكل مستمر، مع الفعل، بشكل يساعد على الاقتراب الدائم من الله كقبلة. وكما يبين الرسم أسفله، فان كل تحقق نوعي فعلي لاقتراب ما من القبلة، يشكل مكسبا ومصدر إلهام، للتجارب الإنسانية الأخرى في المستوى الفردي والجماعي، ويدعوها لتتعارف فيما بينها، حتى تتمكن، عبر تعارفها، من التحرك إلى سجود أعلى أكثر اقترابا من الله من السّجود الذي سبقه. ومن ثم تواصل كأمة واحدة عليا الرحلة نحو سجود أعلى اقترابا من الله، لمجتمع بشري محرر مصدق بالحسنى.

رسم بياني يبين كيف توحد القبلة عدد لا متناهي من الوجهات، ومن ثم يكون التعارف أصل التعالي إلى كلمة سواء، والمناخ الناسف لصراع الحضارات والمسفّه لكل طاغوت داع له.

الخلاصة

بينا كيف تمكن القرآن الكريم، بما استحدث من طرائق جديدة متعددة، من إيصال معان ومفاهيم جد مركبة للناس كافّة. كما بينا كيف ترتبط المصطلحات القرآنية المولدة مع بعضها البعض بشكل عضوي، وتتحرك معانيها مع السور القرآنية، لتكون أكثر وضوحا وجلاء. فمن خلال أربع سور قرآنية استطعنا أن تبرز كيف أن الإنسان كخلق لا يمكنه إلا أن يكون غائيا، كما تمكنا من رؤية لا عبثية نتائج ما يفعله الإنسان في مستواه الفردي أو مستواه الاجتماعي. كما تبدو حياة الفرد، وحياة الجماعة رحلة يرتبط نجاحها بقدر ارتباطها بالله كقبلة لحركتها. كما يُرى الله خالقا للإنسان، وترتبط النجاة باتباع ما أرسل من هداية. كما أن الهداية هي الأخرى متحركة في مستوى المرجع من مرحلة إلى مرحلة، فلكل أمة أجل إذا جاء لا يستأخرونه ولا يستقدمونه، ولكل أمة رسول، ولكل أجل كتاب. كما رأينا كيف تشكل الآيات وحدات معان مفتوحة، وترتبط بشكل عضوي فيما بينها. وكذلك رأينا كيف ترتبط الآيات والسور فيما بينها لتوضيح المصطلحات القرآنية المولدة، وكيف تَمكن القرآن من جعلها بيّنة عبر الاستعارة، والمجاز، والرمزية، والأمثال، والقسم وجوابه، والتنبيه، وإصلاح المفاهيم السائدة وردّها إلى مراد القرآن الحكيم.

الهوامش

--------------------------------------------------------------------------------------------

(1) الرؤية هنا تعني الإطار المعرفي الأعم الذي تتحرك داخله الأمة، وتعي حركتها ومعنى وجودها في الحياة. والرؤيا هي ما يوحد أمة ما، وما ينعكس في كل نواحي عمرانها وحياتها، وما يهدي سيرها المشترك نحو قبلتها التي تشكل غاية سيرها.

(2) أدخل علماء المسلمين في أوج حضارتهم الاستعارة في باب البلاغة وتبحر فيها عبد القاهر الجرجاني في كتابه "أسرار البلاغة". كما تحدث عن ذلك بإسهاب الرماني في كتابه. والباقلاني في كتابه "إعجاز القرآن". وقد ربط علماء المسلمين في القرنين الرابع والخامس الهجري، الاستعارة بالبلاغة، وأرادوا الاستعانة به على الوصول إلى ما أسموه "إعجاز القرآن"، دفاعا منهم عن القرآن، وهو العظيم الحكيم المبين كما سمى نفسه. غير أن الدراسات الحديثة اليوم المهتمة بعلم المعرفة كيف تنشأ داخل الدماغ والتي تتخذ لذلك سبيلا علوما كثيرة كعلم النفس، والذكاء الاصطناعي، والألسنية، والفلسفة، والإناسة، وعلم الأعصاب المرتبط بالدماغ، تصل إلى نتائج مفادها أن الاستعارة هي استعمال يومي في كل اللغات، وهي تشكل الحجر الأساس الذي يعتمد عليه الدماغ للتوصل إلى معاني مجردة وأكثر عمقا. وبقدر ما تعقد المعنى المجرد بقدر ما تطلب مستوى أكثر تعقيدا من الاستعارة.

(3)ابن القيم الجوزية، التبيان في أقسام القرآن، تحقيق: عبدالله بن سالم البطّاطي، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، ط1، ص11،

(4) الآية مصطلح قرآني قام القرآن الكريم بتعميمه ليشمل مرجع الهداية: القرآن، ومرجع المعنى الكون. تشكل الآية وحدة للمعنى ندعى للتعامل معها على ذلك الأساس. وهي كذلك ما يسمح بالتساؤل والتمكن من الأجوبة التي يحتاج الإنسان لهداية فعله. كما أن القرآن الكريم عمم الآية على المراحل المختلفة من مراحل حركة الإنسان وكدحه إلى الله. وأيضا يستعمل القرآن الكريم مصطلح "آية كبرى" عند التحدث عن التجارب البشرية السابقة لمرحلة الختم، وهو بذلك يقطع مع مصطلح المعجزة السائد خارجه. فالآية الكبرى توحي بمرحلة كان الإنسان لا يزال فيها غير قادر على التمكن من الهداية ورؤية الحقيقة عبر رؤية كونية تشكل الآيات محورها الرئيس كوحدات للمعاني تمكن الإنسان من بناء الإطار المعرفي الذي يمنح حركته رشدها ويجعلها متحركة نحو الله سبحانه. الآية الكبرى، إذن، هي وحدة للمعنى حسية خارقة للعادة تساعد إنسان مرحلتها على رؤية حقيقة ما يدعو إليه رسول المرحلة؛ أي أن الوحي هنا يهتم بكل مراحله أساسا بهداية الإنسان، وتمكينه من النور الذي يحتاج لمواصلة رحلته إلى الله. ليس هناك أي اهتمام في إعجازه، فالعجز على رؤية الحق لا يعالج بمضاعفة العجز وإنما بمضاعفة قدرة الإبصار: "وأبصر فسوف يبصرون"، يقول القرآن.

(5) مرحلة الختم هنا هي مرحلة النبي الخاتم محمد، صلى الله عليه وسلم، كما أكدت سورة الأحزاب، آية 40 بكل وضوح: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾. وهو الرسول الذي خلت من قبله الرسل كذلك، كما أكدت سورة آل عمران، آية144: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾. أرسل للناس كافة كما جاء في قوله عز وجل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سبأ: 28).

(6) ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (العنكبوت: 16).

(7) ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (الأعلى: 1). ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ (الواقعة: 77 و99).

(8) ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾ (الأعلى: 1-5).

(9) كما يوضح ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ﴾ (المؤمنون: 12- 14). وانظر كذلك قوله سبحانه: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ (الزمر: 7).

(10) يغطي القرآن الكريم تحرك كل نوع للخلق لما يجعله أكثر تأقلما واستجابة للتحديات التي تعترض طريقه بتعبير، أعطاه كل شيء خلقه، كما ورد بسورة على لسان موسى لفرعون: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ (طه: 49)؛ فلا الخلق عابث، ولا التأقلم عابثا كذلك، وكل ذلك مرتبط بالخالق وهدايته لما خلق.

(11) ومن ثم ليس كل ما هو ممكنا هو حقا كما يدعى العابثون.

(12) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، دار الفكر ، ط1، (1401ﻫ/1981م)، 16/14.

(13) انظر سورة الأعراف أين تذكر قصة هبوط آدم وزوجه والشيطان من الجنة، بعد عصيان الشيطان لله، وسقوط آدم وزوجه في حبائل الشيطان: ﴿قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾ (الأعراف: 23).

(14) ترد الحسنى كمصطلح لأول مرّة بسورة الليل، ثم تتضح مرتبطة بالله في سورة الأعراف، أين تتداخل العوالم بالنسبة للإنسان، عالم الموقع الأول، وعالم الهبوط، وعالم الآخرة حيث يتجسد الفلاح وتجاوز الهبوط بالاقتراب من الله، ويتجسد الخسران في الابتعاد عنه والإعراض عمّا أرسل من هدى ونور. ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأعراف: 180).

(15) تؤدي هذه الحالة عند ابن خلدون إلى دخول العمران الحضري مرحلة الحضارة المؤذنة بفساد العمران، وذلك كما جاء في المقدمة، الفصل الثامن عشر في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وأنها مؤذنة بفساده، والذي نذكر منه جزء بشكل مطول حتى تتضح الفكرة للقارئ الكريم والقارئة الكريمة.

ولنترك الكلام لصاحب المقدمة عليه رحمة الله: الترف والنعمة إذا حصلا لأهل العمران دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة والتخلق بعوائدها. الحضارة، كما علمت، هي التفنن في الترف واستجاده أحواله والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه من الصنائع المهيئة للمطابخ أو الملابس أو المباني أو الفرش أو الآنية ولسائر أحوال المنزل. وللتأنق في كل واحد من هذه صنائع كثيرة لا يحتاج إليها عند البداوة وعدم التأنق فيها.

وإذا بلغ أن التأنق في هذه الأحوال المنزلية الغاية تبعه طاعة الشهوات فتتلون النفس من تلك العوائد بألوان كثيرة لا يستقيم حالها معها في دينها ولا دنياها؛ أما دينها فلاستحكام صبغة العوائد التي يعسر نزعها، وأما دنياها فلكثرة الحاجات والمؤنات التي تطالب بها العوائد ويعجز وينكب عن الوفاء بها. وبيانه أن، المصر بالتفنن في الحضارة تعظم نفقات أهله، والحضارة تتفاوت بتفاوت العمران؛ فمتى كان العمران أكثر كانت الحضارة أكمل. وقد كنا قدمنا أن المصر الكثير العمران يختص بالغلاء في أسواقه و أسعار حاجته.

ثم تزيدها المكوس غلاء لأن الحضارة إنما تكون عند انتهاء الدولة في استفحالها، وهو زمن وضع المكوس في الدول لكثرة خرجها حينئذ كما تقدم (...) وهذه مفسدات في المدينة على العموم في الأسواق والعمران. وأما فساد أهلها في ذاتهم واحداً واحداً على الخصوص فمن الكد والتعب في حاجات العوائد والتلون بألوان الشر في تحصيلها وما يعود على النفس من الضرر بعد تحصيلها بحصول لون آخر من ألوانها. فلذلك يكثر منهم الفسق والشر والسفسفة والتحيل على تحصيل المعاش من وجهه و من غير وجهه.

وتنصرف النفس إلى الفكر في ذلك والغوص عليه واستجماع الحيلة له فتجدهم أجرياء على الكذب والمقامرة والغش والخلابة والسرقة والفجور في الأيمان والربا في البياعات ثم تجدهم لكثرة الشهوات والملاذ الناشئة عن الترف أبصر بطرق الفسق ومذاهبه والمجاهرة به وبداوعيه واطراح الحشمة في الخوض فيه حتى بين الأقارب وذوي الأرحام والمحارم الذين تقتضي البداوة الحياء منهم في الإقذاع بذلك.

وتجدهم أيضاً أبصر بالمكر والخديعة يدفعون بذلك ما عساه أن ينالهم من القهر وما يتوقعونه من العقاب على تلك القبائح حتى يصير ذلك عادة وخلقاً لأكثرهم إلا من عصمه الله. ويموج بحر المدينة بالسفلة من أهل الأخلاق الذميمة ويجاريهم فيها كثير من ناشئة الدولة وولدانهم ممن أهمل عن التأديب وأهملته الدولة من عدادها وغلب عليه خلق الجوار وإن كانوا أهل أنساب وبيوتات وذلك أن الناس بشر متماثلون وإنما تفاضلوا وتميزوا بالخلق واكتساب الفضائل واجتناب الرذائل. فمن استحكمت فيه صبغة الرذيلة بأي وجه كان، وفسد خلق الخير فيه، لم ينفعه زكاء نسبه ولا طيب منبته... بل نقول إن الأخلاق الحاصلة من الحضارة والترف هي عين الفساد لأن الإنسان إنما هو إنسان باقتداره على جلب منافعه ودفع مضاره واستقامة خلقه للسعي في ذلك. والحضري لا يقدر على مباشرته حاجاته إما عجزاً لما حصل له من الدعة أو ترفاً لما حصل من المربي في النعيم والترف وكلا الأمرين ذميم. وكذلك لا يقدر على دفع المضار واستقامة خلقه للسعي في ذلك.

والحضري بما قد فقد من خلق الإنسان بالترف والنعيم في قهر التأديب والتعلم فهو بذلك عيال على الحامية التي تدافع عنه. ثم هو فاسد أيضاً غالباً بما فسدت منه العوائد وطاعتها في ما تلونت به النفس من مكانتها كما قررناه إلا في الأقل النادر. وإذا فسد الإنسان في قدرته على أخلاقه ودينه فقد فسدت إنسانيته وصار مسخاً على الحقيقة.

وبهذا الاعتبار كان الذين يتقربون من جند السلطان إلى البداوة والخشونة أنفع من الذين يتربون على الحضارة وخلقها. موجودون في كل دولة.

فقد تبين أن الحضارة هي سن الوقوف لعمر العالم في العمران والدولة والله، سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن لا يشغله شأن عن شأن.

(16) ترد هذه الفكرة فيما أوحي من القرآن بسورة إبراهيم ثم بسورة البقرة، كما تقدم الفكرة بصورتين تكمل كل منهما الأخرى. فمن فقد القدرة على نفسه لا يقدر مما كسب على شيء، كما أنه لا يقدر على شيء مما كسب فهو خاضع تماما لهواه، تبعا لكل ما وصل إليه، لا يستطيع تسخير أي شيء منه لخدمته، ولا يستطيع توجيه أي جزء منه لخدمة ما يريد الوصول إليه. يقول تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ (إبراهيم: 21). ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: 263).

(17) يرتبط اتباع الهوى بشكل دائم في القرآن بخسران الإنسان لنفسه المجسّد في انفراط أمره، وخلوده إلى الأرض، والتردي والضّلال: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الأعراف: 176).

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (الكهف: 28).

﴿فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى﴾ (طه: 16).

﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (القصص: 50).

(18) الشيطان الذي أدى اتباع نصائحه الفاجرة المزيفة، إلى هبوط الإنسان الأول من موقعه الأول بالجنة عندما سقط في حبائل كيد الشيطان، وأكل من الشجرة المنهي عنها والتي أدّت إلى ظهور سوءته العاكسة إلى عالم الرغبة وخطورة أخذها سبيلا. ليست الشجرة بكل تأكيد شجرة المعرفة كما ورد في العهد القديم الذي عندنا اليوم، فالقرآن يعتبر العلم والمعرفة أصلا لإنسانية الإنسان وسببا في سجود الملائكة إليه، فهو الذي علم آدم الأسماء كلها قبل الهبوط، وهو كذلك الرحمان الذي خلق الإنسان، علمه البيان. بل هي شجرة الرغبة الغير مبصرة الموهمة بالخلود وملك لا يبلى.

(19) الجاهلية مصطلح قرآني ولد بالمدينة حيث تم إخراج الأمة الخاتمة إلى العالم. وليس هناك ما يبرر تقسيم العصر إلى عصر جاهلي وعصر إسلامي؛ لأن الإسلام كمصطلح قرآني عام وكوني كذلك، وهو في المجال البشري موجود منذ آدم، عليه السلام، فهو يرتبط برؤية من أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن ثم يكون الله هو قبلة العمل في الإسلام ويكون الاقتراب منه، سبحانه، بشكل دائم مجسدا في "وهو محسن"؛ حيث تحسين كل وصل إليك وإضافة الإحسان إليه، والإعطاء هو الإحسان كما يقول الطبري في تفسيره للآية 14 كم سورة الشمس. كما يمكن رؤية نفس المعنى بسورة الليل كذلك: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾. وبذلك تكون الجاهلية مرتبطة بالتكذيب بالحسنى وبكل ما لم يكن الله قبلة له.

(20) وهو ما يعبر عنه القرآن في سورة الأعراف والتي هي مكية، الآية 179: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾. وكذلك تتكرر نفس الفكرة بما نزل من القرآن بالمدينة بعد الهجرة في سورة الحج، الآية 44: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾.

(21) لم أقف على أحد من المفسرين، بالتفاسير المرتبة تاريخا والمتاحة على الرابط التالي:

https://mosshaf.com/main

استطاع أن يربط بين المقسم به والمقسم عليه، غير ابن عاشور في تفسيره المسمى "التحرير والتنوير"، بينما تاهت بقية التفاسير في تفاصيل لا طائل من ورائها، ولا علاقة لها بما أراد القرآن أن يوصله لسامعه ولا ربط عندها بين القسم وجوابه حيث تبدو الآيات لا علاقة لها ببعضها البعض. وهو لعمري ضعف كبير وجب العمل على تجاوزه، وقد يساعد ما قدمناه في أول المقال كمنهج من المساعدة على تحقيق ذلك.

كما يقف ابن عاشور على فكرة التعجب لـ"ما" دون أن يكون الربط بين الآيات كونيا مرتبطا بالعالمين كما هو القرآن ذكرى للعالمين ونذيرا لهم جميعا. يقول ابن عاشور: "وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى: وابتدئ في هذه السورة بذكر الليل ثم ذكر النهار عكسَ ما في سورة الشمس لأن هذه السورة نزلت قبل سورة الشمس بمدة، وهي سادسة السور وأيَّامئذٍ كان الكفر مخيماً على الناس إلا نفراً قليلاً، وكان الإسلام قد أخذ في التجلي فناسب تلك الحالة بالإِشارة إلى تمثيلها بحالة الليل حين يعقبه ظهور النهار... "وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى" الآية 3 وما في قوله: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ مصدرية أقسم الله بأثر من آثار قدرته وهو خلق الزوجين وما يقتضيه من التناسل. والذكر والأنثى: صنفا أنواع الحيوان. والمراد: خصوص خلق الإنسان وتكونه من ذكر وأنثى كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ (الحجرات: 13)؛ لأنه هو المخلوق الأرفع في عالم الماديات، وهو الذي يدرك المخاطَبون أكثر دقائقه لتكرره على أنفسهم ذُكورهم وإناثهم بخلاف تكوّن نسل الحيوان، فإن الإنسان يدرك بعض أحواله ولا يُحصي كثيراً منها. والمعنى: وذلك الخلقِ العجيب من اختلاف حالي الذكورة والأنوثة مع خروجهما من أصل واحد، وتوقف التناسل على تزاوجهما".

(22) انظر على سبيل المثال: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ (محمد: 15).

ـ ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (الرعد: 21).

ـ ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ (القصص: 61).

ـ ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الأنعام: 40).

ـ ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام: 123).

ـ ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة: 257).

(23) هو ما لاحظه ابن عاشور في تفسيره لسورة الليل، وما لاحظه فضل الرحمان في كتابه حول المحاور الأساسية في القرآن.

(24) ﴿إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا﴾ آية 4.

(25) يقول الله، سبحانه وتعالى، مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ (القلم: 4).

(26) الضحى هي السورة العاشرة في ترتيب النزول عند المفسرين، نزلت بعد الليل وقبل الشمس. وهي السورة رقم 13 في ترتيب نولدكي، ورقم 4 في ترتيب بلاشير. وسورة الليل في السورة رقم عشرة في ترتيب النزول عند المفسرين، وهي رقم 14 في ترتيب نولدكي، ورقم 14 عند بلاشير. وتأتي سورة الشمس في الترتيب رقم 26 عند المفسرين المسلمين، ورقم 16 عند نولدكي، ورقم 7 عند بلاشير. لا يمكن قبول ما ذهب إليه بلاشير نظرا للاستعارة المركبة التي بقسم سورة الشمس، والتي يشكل كل من الضحى والليل تحضيرا استعاريا لها يمكن من رؤية أكثر وأكبر تجريدا ودقة للكون والإنسان والأمم وحركة كل منها. كما نرجح أن تكون الشمس نزلت غير بعيدة رقميا عن الليل وأن تكون الضحى نزلت قبل الليل حيث ينتقل القسم من توضيح حالة في المستوى الفردي، إلى تعميم تلك الحالة في المستوى البشري بسورة الليل، ثم إلى توسيعها أكثر بسورة الشمس لتعم الرؤية الكون والإنسان والاجتماع البشري بشكل أكثر دقة وتركيب وتجريد.

(27) ابن عاشور، التحرير والتنوير، سورة الفجر.