الهبوط الآدمي وأخلاق السمو الإنساني تأملات حول كتاب “الإسلام سيكون روحيا أو لن يكون”

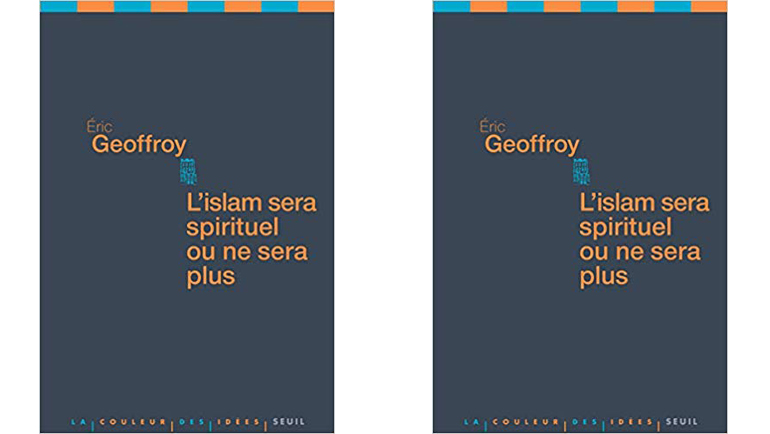

لقد بات الإسلام يشكل، رغم شتى مظاهر التوتر التي يشهدها عالم المسلمين، مصدر إلهام وروحي وتأثير فكري للعديد من المفكرين والمراكز البحثية ذات التأثير في مختلف الدوائر الثقافية والعلمية لمجتمعنا المعاصر. وللوقوف على نموذج من نماذج هذا الإلهام والتأثير الناتج عن الإشعاع الكوني للفكرة الإسلامية نقدم هذه القراءة لكتاب الأستاذ إريك جوفروي؛ "الإسلام سيكون روحيا أو لن يكون"

(Geoffroy Éric, l’islam sera spirituel ou ne sera plus, Paris : édition du seuil, 2009).

وهي قراءة تحليلية نقدية مستوعبة أنجزها الباحث المغربي زكرياء غاني أستاذ الأنثربولوجيا بجامعة برنستون الأمريكية..

سؤال الأخلاق بين اللغة والتقنية

إن التطور المذهل الذي تشهده العلوم الطبيعية والإنسانية يحتم علينا وبإلحاح طرح سؤال الأخلاق؛ فالتبعات الكونية والوجودية للتقدم التكنولوجي أدخلت الإنسانية برمتها في مرحلة فريدة، فريدة لكونها تفرض علينا التفكير في الإنسان من حيث هو "كائن –في- العالم"، غير منفصم لا عن الطبيعة التي ظل يفعل فيها وكأنه غريب عنها ولا عن الإنسان في تنوعه الثقافي والإثني واللغوي.

سؤال الأخلاق بات حتميا إذن؛ وذلك لأنه يخولنا التفكير في هذه العلاقة المتعددة والمتضاربة الجوانب بشيء من التحري والتمحيص كي لا تتحول معادلة "الإنسان –في- العالم" إلى نقيضها: أي "الإنسان –على- العالم"، خصوصا وأن التكنولوجيا التي فتحت باب التواصل الإنساني على مصراعيه، فتحت كذلك صندوق الباندورا: فالحروب أصبحت أكثر تدميرا ووحشية، واستغلال الطبيعة أكبر استنزافا، ناهيك عن الاستعمال الإيديولوجي للإعلام والتلاعب البيولوجي بالكائنات، بما في ذلك الإنسان.

أغلب كتابات هيدجر ركزت على هذا الارتباط بين الكائن واللغة، فاللغة هي بيت الكائن، كما يقول، ولذا فإن سؤال الإنسان وعلاقته بالتقدم التكنولوجي لا يستوعب إلا في ظل العلاقة الأصلية، التاريخية والأنطولوجية، باللغة والكلمة؛ هنا يميز الفيلسوف الألماني بين الكلام الأصيل Rede والكلام الفارغ أو الهذر Gerede، مع الإشارة إلى أن هذا النوع الأخير لا يتعلق بالمنطوق فحسب، بل وبالمكتوب كذلك، مكتوب أقرب إلى "الخربشة" التي لا تسائل كينونة الأشياء ولا تغوص في أعماق المكنون.

نقرأ من خلال هذا التمييز الهيدجيري –بينRede وGerede- نقدا لاذعا للإنتاج المعرفي المتسرع الذي لا يغوص في أعماق المعاني لاستخراج جواهرها. فكلمة Gerede تحيل إلى الإشهار والتهليل بالجديد (في جميع مجالات العلوم والإبداع) من دون تفحص وفهم القديم، دون تحصيل أصيل ودون اندهاش معرفي حقيقي. إنه كلام وكتابة دون حمولة انطولوجية، وإنه لجهل، أو تجاهل، بمعنى "الاتصال" الذي هو "تواصل".

وبإيجاز، فإن اللغة والكلمة التي لا تصل ولا تتصل: –أي لا تحمل كينونة- تنقلب إلى أداة إمبريالية تقهر الإنسان والعالم وتدجنهما.

التقنية واللغة توأمان ملازمان لتطور الإنسانية كما ألمح إلى ذلك الفيلسوف الألماني المعاصر بيتر صلوطردايك Peter Sloterdijk، ومستقبلها –أي الإنسانية- رهين بالجدلية التي تربطهما. وبالتالي فإن الفعل الأخلاقي الحقيقي هو الذي يتوخى جادا أن يجعل من الإنسان كائن كلمة ومعنا وصاحب قول

وصانع تقنية، تقنية تسعى بالأساس إلى الرفع من مستوى إنسانيته وتوسيع مجالات فعله خصوصا في عالمنا اليوم حيث تعاظمت مخاطر الانمحاء.

أكيد أن صلوطرادايك هنا يأخذ بأفكار هيدجر، ولكنه ينزع عنها سحريتها الأنطولوجية ويعطيها منحا جديدا أكثر أنثروبولوجية.

لأن الثقافة التكنولوجية الحديثة أنتجت مركبات لغوية جديدة، من قبيل الإعلام، الإعلاميات الرقميات و"النصوص" والمفاتيح الجينية Génétique، والتي غيرت علاقة الإنسان بالمجتمع والكون.

يستدعي صلوطراديك مفهوم "التواصل" الهيدجري هذا ليطرح إشكالية اللغة وعلاقتها بالتقنية بمصطلحات حديثة، يقول: "إن السؤال المتعلق بمعرفة إلى أي مدى يمكن أن يصبح الكائن الإنساني كائنا أصيلا أضحى رهينا بالتوظيف الإعلامي: أي مستويات التواصل والاتصال التي بواسطتها يتثقف الإنسان"، فالتواصل، كوسيلة لنشر الصداقة والتسامح، والاتصال، كوسيلة لتوطيد الصلة بين الكائنات، هما الدعامتان لإعلام أصيل خليق بأن يقاوم وحشية إعلام يتأسس على ثقافة التدجين والاسترقاق ويروج لها.

"التواصل - مع" هو نفس المفهوم الذي تبناه هيدجر لتوجيه انتقاده لفلسفة أرسطو وديكارت اللذان، في تقديره، تسببا بشكل قوي في حالة الانحلال والانطباع التي تعيشها الإنسانية، وهنا يشدد الفيلسوف الألماني على إخراج علاقتنا بالكون والطبيعة من محورية الأنا الديكارتي، وذلك لأن هذه المركزية أدت إلى إقصاء، شبه مفترس، لغير الأنا وإلى استنزاف الطبيعة وتدميرها.

وكبديل لهذه النظرة الإقصائية، يطرح هيدجر مبدأ "الإنصات" كوسيلة "للتواصل – مع" الكائنات ومحيطاتها environnements حتى تكشف بشكل منسجم عن كينونتها.

فالتقنية من هذا المنظور تصبح وسيلة "للكشف"، لا أداة للتخريب ولا بروتوكولا للتحقيق، الشبه البوليسي، الذي يتوخى بالأساس اقتلاع أجوبة مبرمجة من لسان الكائن وبيئته.

إن السؤال الهيدجيري ينفتح على المسؤول في تواصل منسجم كي يكشف هذا الأخير عن كينونته بطريقة منسجمة كذلك. لا محالة أن هذه الفلسفة الأخلاقية جاءت لتنبهنا إلى مخاطر التكنولوجيا الحديثة التي أفسدت إلى حد كبير علاقة الإنسان بالعالم الذي يعيش فيه وأغلقت باب الانفتاح بين الناس.

ولذلك فإن هيدجر يدعونا إلى معرفة الكشف، معرفة أساسها التعرف والتعارف وهدفها تحرير العامل من وحشية الإنسان النفعية وتحرير هذا الأخير من قبضة التكنولوجيا صنيعة أفكاره ويده والتي أضحت خطرا حاذقا قد يخرج عن أي سيطرة.

بيد أن التطور التكنولوجي في بلدان العالم الغربي وارتباطه التاريخي والمعرفي بمستوى العلاقات الاجتماعية يجعل من سؤال الأخلاق أكثر أهمية بالنسبة لنا نحن الطامحين إلى التقدم والحضارة؛ لأنه يمكننا من فهم الشرخ الكبير الذي تفاقم عبر التاريخ الإسلامي بين مثال القيم، ذلك النموذج الأسمى، وبين الممارسة الاجتماعية، الدينية، الثقافية والسياسية. المراد من هذا ليس درء الهوة بين الخلق الأسمى والممارسة فحسب، بل ولتقديم كذلك نموذج معرفي وروحي بديل للعقلانية الغربية ذاتها.

وفي هذا الإطار بالضبط تأتي المساهمة الفكرية للكاتب Geoffroy، كمحاولة للإجابة عن هذا التساؤل.

المابعد حداثة والإنسانية الروحية

إن الفكرة المحورية التي يدور عليها كتاب جوفروا –الإسلام سيكون روحيا أو لن يكون- تتلخص كما يلي: هل بإمكان العقيدة والأخلاق الصوفية أن تقدم الحل الناجع للأزمة الروحية والوجودية التي تعيشها الشعوب الإسلامية، بل والإنسانية برمتها؟ يبدأ الكاتب بطرح المفارقة التاريخية والاجتماعية بين دينامية الإسلام الأولى، التي يصفها بالمعجزة، وسكونية المجتمعات الإسلامية التي دخلت مع مرور الزمن في حالة من الجمود الشامل. هذا الركود، الذي جاء نتيجة تحولات جيوسياسية، ثقافية واجتماعية، أدى إلى "عكس" و"قلب" القيم الإسلامية الفعلية الأولى. وفيما يلي بعض أوجه هذه التحولات التي يعددها جوفروا:

ـ تنقلب نسبية الخطيئة الآدمية في الجنة، التي لم تكن لها أي عواقب على مسيرة الإنسان على الأرض، إلى نزعة شبه "مهووسة" بالحرام والتحريم.

ـ ينقلب مبدأ الحرية والمسؤولية القرآني إلى قيد منصوص مكبل.

ـ انفتاح الإسلام على الكونية يقابله الانكماش الإثني الذي يبجل العادات المحلية ويصبغها بصبغة الإسلامية.

ـ معاني الغيرية والتعدد والاختلاف تقابلها النظرة الأحادية التي تعتبر الإسلام ككل متصلب.

ـ الطابع الشمولي للأخلاق الإسلامية تقابله كليانية التفكير الواحد و"تجنيس Uniformisation" المعاملات والممارسات.

ـ كونية أخلاق الإسلام التي تحترم جميع أشكال الحياة تقابلها "جهادية" لا تعظم أرواح المخلوقات.

ـ وأخيرا، التجريد الروحي، الذي هو سمو بالفكر والروح، يقابله التجرد والفراغ الثقافي.

ولإحياء فاعلية هذه الأخلاق الأصيلة الأولى، يقترح علينا المؤلف مفهوم "الإنسانية الروحية" Humanisme spirituel، والتي على العكس من الإنسانية الأوروبية – التي جاءت كردة فعل على التسلط الكنائسي، ولذلك ألغت السماء وألهت الإنسان- تجعل من الإنسان محورا لمشروع إلهي. إنها إنسانية يحكمها الغيب وتفعلها الحكمة والأخلاق الصوفية.

يضع جوفررا موازاة –أقل ما يقال عنها أنها غريبة- بين الحكمة الصوفية والحركة الما بعد – حداثية؛ وبالتالي فإن المرور من الحداثة إلى ما –بعد- الحداثة شبيه لديه بالمرور من الشريعة إلى الحقيقة؛ لأن الحداثة كالشريعة منغمستان في المادية والعقلانية الصرفة. وبالعكس، فإن الما –بعد- حداثة كالطريقة تنتقد هذه الأنساق العقلانية والمادية التي تنتج كثيرا من اللا – معنى non-sens.

فكما أن الفهم المتجمد للشريعة يؤدي إلى الحرفية الجافة، فإن العقلية الاستهلاكية والتقدم المادي يفضيان، لا محالة، إلى أزمة روحية، أخلاقية وبيئية. وكلاهما: –أي الشريعة والحداثة- في نهاية المطاف أصوليتان: الأولى دينية والثانية علمانية. ولا فرق إذن، في نظر جوفروا، بين مادية إسلامية islamiste ومادية وضعية غربية: الواحدة "تُدَيِّن" والأخرى "تُعَلْمِنْ".

يعتقد جوفروا أن جوهر المشروع الما –بعد- حداثي –الذي جاء مبشرا بنهاية الحقائق وزعزعة البنى التي تأسست عليها كثيرا من الإيديولوجيات والفلسفات والديانات- يتمثل في إحياء المعنى من بين حطام هذه الحقائق الفلسفية وحتى العلمية؛ لأنه بعد تفكيك وهدم مقومات الحداثة العقلانية والأخلاقية يتم من جديد تركيب المعنى، معنا أكثر روحية وانسجاما مع الكائن والكون.

وإذا سلمنا بهذه المقاربة فما لفرق، إذن، بين الإنسانية الغربية والإنسانية الروحية التي يدعو إليها الكاتب؟ فمن الأولى تولدت التجربة الما –بعد- حداثية والتي من خلالها ينظر جوفروا للانبعاث الروحي وللدور الطلائعي الذي يمكن أن تلعبه الحكمة الصوفية لحل الأزمة الأخلاقية الراهنة.

وهنا يدخل المؤلف مفارقة عجيبة بين أصوليتن: أصولية دينية وأصولية روحية، فبخلاف الأولى، فإن الأخيرة تختلف تماما عن حركة الإصلاحيين من أمثال الأفغاني وعبده؛ لأن الإصلاح الروحي، في زعمه، لا يعتبر ردة فعل عن أي تأثير أوروبي مادي، فهو إصلاح روحي غير معنا بالتشويشات العقلانية! وليكن كذلك! ولننظر عن كثب إلى هذا الادعاء.

إن أفكار الكاتب سواء بخصوص مفهوم الروحيات أو العقليات مستوحاة من التجربة والفكر الأوروبيين، بل وحتى مقاربته للإسلام والتصوف هي مقاربة غربية صرفة. وأكثر من ذلك فإن صرخته الروحية، أو الروحانية هي، بعكس ما يدعي، ردة فعل على التأثير العقلاني الغربي، إن تمييزه بين روح/مادة/عقل هو تمييز وليد الفكر المسيحي والأوروبي. ولمسات هذا التأثير بارزة من خلال انتقاده للحداثة الغربية، حيث أنه يعتمد على أفكار الفلاسفة الغربيين أنفسهم من أمثال نيتشه، كرامشي، أرطو Artaud، هيدجر، بركسن، مدرسة فرانكفورت، وحتى بعض علماء الفيزياء النوعية physique quantique. فكيف يحلو له، إذن، أن يدعي أن إصلاحه الروحي خال، سلبا أو إيجابا، من التأثيرات العقلانية الغربية؟

وهو الذي يجعل من "الإنسان الأعلى" النيتشي رديفا للإنسان الكامل الصوفي، كما نظر له ابن عربي؛ وهو الذي يجعل كذلك من كرامشي مرجعية فكرية للإعلاء من شأن الحكمة الصوفية.

كما أنه يعتمد أساسا على فلسفة هيدجر ومدرسة فرانكفورت (خصوصا أدرنو وهبرماس) ليهاجم وينتقذ الحداثة الغربية ويشهر بانحطاطها الوشيك، بل أكثر من ذلك فإن العلوم الفزيائية تصبح عنده الإمكانية الفعلية لإدخال المقدس في الحياة مرة أخرى بعدما كان قد طرد منها بسبب هذه العلوم نفسها.

ولابد هنا من التركيز على مدى تأثير فلسفة هيدجر على أفكار الكاتب بخصوص "تشريحه" لتهافت الحداثة الغربية؛ فتماشيا مع أفكار الفيلسوف الألماني، فإن جوفروا يؤكد على أن هذه الحداثة همشت، بل ومحقت الكائن وفتحت بتكنولوجيتها المتقدمة أبوابا جديدة للاسترقاق الإنساني، وبالتالي فإن إنسان الحداثة بات مستعبدا بالماعندية avoir ومجردا من كينونته être فنتج عن ذلك تراكم الكثافة الأشيائية التي ضيقت مساحات تحقق الكائن.

فلا جرم، إذن، أن المؤلف يستعمل الإبستيمولوجيا الغربية للتفكير في المجال الصوفي وليس العكس. وهذا في تقديري نقيض مشروعه المعرفي والأخلاقي والذي سماه بـ"ثورة المعنى" La révolution du sens أضف إلى هذا أنه –هو الذي مافتئ يدعو إلى كونية الإسلام- يضع حدودا وموانع بين الإناسة الروحية والإناسة الأوروبية، قطيعة تكذبها كما رأينا استشهاداته الكثيفة والمتكررة بالمفكرين الغربيين.

كان الأحرى به أن يطرح مفهومه للإناسة الروحية المستلهمة من الحكمة الصوفية على شكل توترات tensions معرفية ومفاهيمية، توترات تعني المد والجزر بين الإنتاج الروحي والمادي وبين ثقافتين أو حضارتين مختلفتين؛ مختلفتين ولكن غير منفصلتين؛ لأنهما، رغم الخلاف والعنف والعنف المضاد، يتشاركان التاريخ والجغرافيا وحتى اللغة أحيانا، بل إن هذا المشترك هو الذي يكون غالبا سبب الخلاف والاختلاف.

لا محالة أن التفكير سيكون أخصب إذا نظرنا إلى هذه الثنائيات؛ غرب/شرق، روح/عقل، دين/تصوف، على أنها توترات تاريخية، ثقافية، اجتماعية، سياسية، ونفسية؛ لأن التفكير من خلال ثنائيات الفصل والتضاد ستدخلنا في دوامة ميكانية، القلب والعكس، ميكانية غير قادرة على فهم الأزمة الحقيقية التي تعيشها الإنسانية وحداثتها.

وإن هذه البنيوية (التي هي قريبة من بنيوية ليفي ستروس- Lévi- Strauss) هي التي أدت بالكاتب أن يمارس نفس القلب الذي يشجبه. فهو مثلا يتحدث عن التصوف كوحدة منسجمة ومتناسقة الأطراف، ناسيا أو متناسيا التناقضات والصراعات (سياسية، فكرية ومذهبية) التي تعبر هذه الحركات الصوفية نفسها.

وأكثر من ذلك فإن جوفروا يشجب بقوة العقلانية المتعددة Rationalité plurielle التي جاء بها أركون والتي تحاول إلغاء التعارضات المصطنعة بين العقل والخيال، التاريخ والقصة، الجسد والروح، الخير والشر، العنف والسلام؛ لأن هذه العقلانية، في منظوره، مدججة ومقيدة بالإيديولوجيا التي تنزع عنها الموضوعية العلمية والتقديرية.

وكأنه يخفى على الكاتب أنه ليس ثمة قط علم، حتى العلوم البحتة، خال من التوظيف الإيديولوجي والسياسي، فالفاصل بين ما هو إيديولوجي وغير إيديولوجي ليس حثيث بالعلوم، كيفما كانت درجة علميتها، بقدر ما هو مرتبط بالاستعمال والتوظيف. فيمكن أن تستعمل هذه المفاهيم Concepts التي تتداولها هذه العلوم كأدوات تحليلية فقط –أي أنها تكون المرشد الذي يهدي الباحث في مسيرته التحليلية- أو تصير أدوات "تصديقية" – والتي بواسطتها يبرهن الباحث على مصداقية نسق نظري مسلم به مسبقا.

فإذا نظرنا عن كثب إلى المنهج النظري الذي اتبعه جوفروا نفسه، فإننا نجده لا يفلت من هذه الاستعمالات الإيديولوجية، ففي الصفحات الأولى من كتابه يضع الإطار العام الذي قاد ووجه دراسته، فهو كما يقول يعتمد أساسا على النصوص المكتوبة (خصوصا الوحي والكتابات الصوفية وكذلك الكتابات الغربية كما رأينا ذلك)؛ لأن الدراسات الاجتماعية؛ أي (الدين كما يعيشه الناس) غير قادرة، في زعمه، على فهم الظواهر الاجتماعية والتجارب المعاشة. بيد أن النص، حتى ولو كان مفهوما فهما مغلوطا أو موظفا توظيفا غير سليم، يبقى الأساس المشترك الذي يتقاسمه المسلمون على اختلاف شعبهم ومشاربهم.

وحتى ولو سلمنا بهذه الفرضية، فإن ذلك يقتضي أن النص وتأويلاته وتنزيلاته واحدة، لا تتعد ولا تتنوع بتعدد الأمكنة والأزمنة والثقافات.

لا يصعب إبراز هشاشة هذه المرجعية النظرية التي تجمد النص وتفصله عن واقعه، فالنص يدور بدوران الأمكنة والأزمنة. وأسطر هنا على الفعل "يدور" الذي يوحي بأن النص عملية processus مستمرة، غير متناهية، ودائرية؛ لأنها عود سرمدي إلى النص نفسه تنبع منه وتفعله. فالنص، كيفما كانت قدسيته، ليس كائنا مجردا منفصلا عن الممكن والمكنون، وإذا اجتث من أرضه وواقعه يفقد إمكانية تمكينه وحمولاته المعنوية.

دائما في إطار تعريف منهجه، يؤكد جوفروا على أنه يسلك منهجية تمزج بين الدراسة الأكاديمية والاختيارات الشخصية options personnelles، بين الملاحظة الخارجية والمقاربة الداخلية، ولكنه لا يشرح لنا ماذا يعني بهذه المفاهيم كلها، فلا نهتدي إلى المعنى المقصود بالدراسة الأكاديمية ولا بالاختيارات الشخصية، كما أننا لا ندرك تماما ماذا يقصد بالإبستيمية الصوفية والتي في زعمه قد بُرهن عليها في كثير من حقول المعرفة والتي تقضي أن ليس ثمة موضوعية ولا حيادية مطلقة في دراسة الظواهر الإنسانية.

جميل! ولكن أليس هذا الغياب هو نفسه الذي يؤاخذه على العلوم الإنسانية؟

وأليس هذا الغياب هو الذي يؤدي إلى الانسياق الإيديولوجي والدغمائي اللذين يرفضهما بإصرار كبير؟ وهذا وحده كفيل بأن يظهر دغمائية جوفروا نفسه، ليست المنهجية فحسب، بل وحتى النظرية. وهنا أود أن أناقش بعض هذه التهافتات، راجيا خصوصا توضيح الهوة والمفارقات بين هدف الدراسة المصرح به والمنهج المتبع لبلوغ المرمى. لقد رأينا أن المؤلف يجعل فصلا قاطعا بين الإصلاح الديني والإصلاح الروحي (أو الصوفي)، بين الفقه والشريعة من جهة والذوق والحقيقة (أو الطريقة) من جهة ثانية، خافضا من شأن الأوائل ورافعا من شأن الأواخر، إلا أن منهاجه وأسلوبه يجعله أقرب إلى الإصلاحيين الدينيين والفقهاء منه إلى المتصوفة.

فاستشهادته الكثيفة والمتكررة بالنصوص-دينية، تاريخية وفلسفية- وارتباطه اللصيق بأفكار المفكرين، غربيين ومسلمين، يجعله أبعد كل البعد عن المعرفة الذوقية التي تعتمد أساسا على الاستنباط والإشارة والرمز. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يتملكنا شعور غريب بأن الكاتب يدافع بشكل عاطفي عن بعض "انحرافات" التيارات الصوفية ويجد لها أعذارا يبرر بها هذه التجاوزات.

فمثلا، بما أن التصوف يمكن أن يوظف كمضاد إيديولوجي لبعض الحركات الإسلامية المتشددة، فلا ضير في ذلك. ولا ضير بأن يظافر المتصوفة جهودهم مع السلطات السياسية من أجل محاصرة الإسلام السياسي. ولكن ألا يجعل من هذا التوظيف الإيديولوجي والالتحام مع السلطات من التصوف هو الآخر إسلاما سياسيا؟ ولربما إسلاما سياسيا في أقبح صوره؛ لأنه لا يستلهم حركيته من الحكمة الصوفية الأصيلة التي تهدف إلى تحرير الإنسان من الحكم والأحكام، بل من مفهوم للتصوف يخلط بين البورجوازية الدينية والطرقية الطقوسية البعيدة كل البعد عن هموم الناس.

ولكن لابد من التصريح أخيرا أن مجمل هذه الانتقادات النظرية والمنهجية لا تنقص من القيمة المعرفية التي يضيفها الكاتب، والتي تفسح للقارئ مجالات عريضة للتفكير والتأمل. وفيما يلي بعض هذه الإلهامات والإشارات التي أوحت غلي بها دراسة جوفروا.

الكائن –في- العالم: أخلاق التواصل والانفتاح

كما أشرت إلى ذلك سالفا، فإن النقد الذي وجهه جوفرا إلى الحداثة الغربية وعقلانيتها النفعية قد دوى من داخل المجتمع الغربي نفسه خصوصا مع فلاسفة ألمانيا: نيتشه، هيدجر ومدرسة فرانكفورت. لقد وجه هؤلاء المفكرون، كل بطريقته، انتقادا لاذعا للعقل الأذاتي instrumental المشبع بفلسفة كونت الوضعية والفكر الديكارتي البراغماتي اللذان أفضيا إلى عقلانية كليانية وأحادية الاتجاه، والتي تتستر بستار العالمية.

إنها عقلانية تعقل العالم لتجعله فريسته، كما عبر عن ذلك هيدجر. لقد تبنى هذا الأخير مفاهيم فلسفية عميقة لتفكيك بنيات الفكر الأرسطي والديكارتي اللذان ساهما، من منظوره، في تدجين الإنسان والطبيعة، فمفهوم "التواصل – مع"، مثلا، يؤسس لفلسفة القرب من الكائن؛ فلسفة تتعارض جذريا مع كل أنواع الاستغلال والمتاجرة.

إنه مفهوم يعبر بالأساس عن أخلاق وجودية حيث "الهم" و"الاهتمام" يضحيان حالة كينونية أصلية.

هذه الفلسفة الأخلاقية جاءت لتذكرنا بقدسية الكائن والعالم، وإلغاء التعارض المفتعل بينهما، فـ"الكائن –في- العالم" هو منبع ومكان التجربة الإنسانية، مفهوم العالم، هنا، يأخذ معنى "الانفتاح –على" الذي هو كذلك "اهتمام – ب"، انفتاح على الإنسان في جوهره وكينونته، وما يتمخض عن ذلك من اهتمام بالآخر واحترام التعدديات –البيولوجية، الدينية، الثقافية والاجتماعية– والإسهام في تنميتها. شبيهة بهذه الفلسفة الأخلاقية الهيديجيرية نظرية موران Morin الشهيرة حول "العقلانية المفتوحة"، هذه العقلانية التي تتجاوز حدود العقل نفسه وكل الحدود المعرفية المصطنعة: لتنفتح ليس فحسب على المعارف والعلوم والثقافات في تشعبها بل وعلى اللا عقل واللا معقلن نفسه. إنها عقلانية واعية كل الوعي بنقصانها.

من اللوكوس إلى الهولوس: أخلاق الإناسة الروحية

إن مفهوم "العقلانية المفتوحة"، حسب جوفروا، هي امتداد للعقلانية الإسلامية المؤسسة على إناسة روحية. فهي تقدم البديل المعرفي والروحي لأزمة الإناسة الغربية التي ألغت "السماء" لتجعل من الإنسان المفرغ من مروءته، المثال الأعلى، بل ولربما "الإنسان الكامل" النيتشي ليس إلا أفقا لا يتحقق، لكنه يبقى، مع ذلك، مفهوما – مضادا للانحطاط الإنساني ورعونته.

إن الطفرة المابعد–حداثية، دائما حسب جوفروا، جعلتنا نمر في براديغم "اللوكوس" Logos إلى مفهوم "الهولوس" holos الذي يشكل ردة فعل حادة على أحادية الفكر الغربي ونظرته الكليانية والنفعية للعالم. هنا، يضع جوفروا موازاة بين مفهوم الهولوس والتوحيد الإسلامي الذي يتحول بموجب الارتباط بين الله وخليقته إلى تعدد كوني، فالعلاقة بين الوحداني والتعددية هي، إذن، علاقة جدلية، فبما أن الله واحد، فكل ما عداه محكوم بالتعدد، علاقة عبر عنها متصوفة الإسلام بطريقة جميلة حيث أنهم ربطوا وحدانية الواحد بوحدة التعدد؛ فالقرآن، يقول جوفروا، هو الكتاب الوحيد الذي أصل ودعا بقوة إلى ترسيخ مفهوم التعدد في الكون والمجتمع.

فميثاق المدينة هو أول بيان وتنزيل فعلي لهذا المفهوم على المستوى المجتمعي. إن هذه الوثيقة، يؤكد الطالبي (1998)، التعبير الحقيقي عن مجتمع مصبوغ بالتعددية باعثه الأساسي الارتباط الروحي مع إبراهيم الأب، الأمة، الأم، الذي تنحدر منه كل الديانات التوحيدية.

لقد انتبه إلى هذه العلاقة الجدلية السالفة الذكر المستشرق لاووست، حيث أنه أكد على أن التعددية الإسلامية التي تنبثق من مفهوم الوحدانية والوحدة هي مصدر قوة الإسلام وغناه (Laoust 1983 ; Rhani 2008b). غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف أن هذه القوة أضحت ضعفا والغنى فقرا؟ وبتعبير آخر: لماذا ظلت الوحدانية العقائدية وحدانية فعلية ولم تتحول إلى تعدد، أو شرك، اجتماعي، ثقافي وسياسي؟

كثيرون هم الذين يرفعون شعار التوحيد والوحدة معتبرين التعدد –عبقرية الحضارة الإسلامية- كضعف، هدفهم هو تحويل الأفكار والممارسات إلى نسق ثقافي مغلق، موحد ومتجانس في كل أطرافه، لا يتغير بتغير العقليات والتجارب التاريخية.

إنه لخلط فظيع بين الوحدة الروحية والوحدة المادية والمجتمعية وتشييء للمعاني الإسلامية.

النزول الآدمي: أخلاق التحرر والعلاء

للإجابة عن هذا السؤال لابد من القيام بدراسات تاريخية، إبستيمية وأنثروبولوجية لتفكيك العوامل المعرفية، النفسية والسياسية التي كانت وراء هذا التحول الذي لحق بكثير من القيم والأخلاق الإيجابية التي كان لها دورا فعالا في التجربة الحضارية الإسلامية.

هذه التحولات السلبية، كما انتبه لذلك جوفروا، مست أغلب الجوانب المشرقة للرسالة المحمدية: الحرية، الكرامة، التعددية، الاجتهاد والجهاد... الخ.

فالحرية، التحرر من الاستعباد، كان أول درس أخلاقي واجتماعي يستشف من عقيدة التوحيد. إلا أن هذا التحرير ينقلب رأسا على عقب ليصير قيدا وعبودية، وما كان له من نتائج وخيمة على الإنسان والمجتمع.

فالبعد الكوني للإسلام أضحى ضيقا إثنيا لتأخذ العادة الإقليمية والمحلية بعدا أخلاقيا عاما يؤطر السلوك وتقاس به درجات الفضيلة؛ فالانفتاح ينقلب انغلاقا دغمائيا، انغلاق باسم الشريعة والقانون، وكنتيجة لذلك فإن مفهوم التعددية يصبح غير ذي قيمة لتحل محله النظرة الأحادية التي تعتبر الإسلام ككل متجمد غير قابل للتلوينات الثقافية، التاريخية والجغرافية.

وبالتالي فإن كلية الأخلاق وكونيتها تصبح كليانية يسود فيها التفكير الواحد والتوحيد التقليدي للممارسات. إن هذا الخلط الخطير بين الكونية والتجانس السكوني كانت له انعكاسات جد سلبية على المسارين المعرفي والروحي لدرجة أن التجريد الروحي ينقلب تجردا ثقافيا ومعرفيا والفضاء التشريعي حدودا قانونية وعقابية.

إن الله أنزل آدم ليس لينزل ويضع من قدره، بل ليرفعه ويكرمه. لا جرم أن مبدأ البراءة الأصلية –الأصل في الأشياء الإباحة- منبثق من نسبية الخطيئة الآدمية هذه. فبما أن القيم الإنسانية نسبية، فإن الحلال يكون مبدأ أوليا في الأشياء.

هذا الدرس البليغ الذي أشار إليه القرآن من خلال قصة آدم لم يستوعب، مع الأسف، على أنه دعوة صريحة لتحرير الإنسان من قيود الخوف من الخطيئة، بل سادت على العكس من ذلك ثقافة التخطيء والتحريم، لدرجة أن الأصل في الأشياء لم تعد الإباحة بل الحرام. إن الإباحة الأصلية أكبر من مبدأ العفو الذي يفترض الوجود الضمني لخطأ يستوجب الصفح والمعذرة.

إن السكوت التشريعي ليس فراغا يمكن أن نملئه بمخاوفنا من الزيغ والعذاب، بل هو مجال فسيح للإباحة والتحرر. إن ما اصطلح عليه فراغا تشريعيا يعتبر في تقديري خطأ سيميائيا وإبستيمولوجيا. فمفهوم "الفراغ" يحيل إلى المكان الخالي المخيف الذي يستوجب الملء والتعمير. أما إذا أضفنا إلى الفراغ كلمة "شرع"، فإن هذا التعمير يصير تقييدا قانونيا. وبالتالي يتحول الصمت إصماتا وإسكاتا للفعل والخيال. إن هذا السكوت ليس فراغا تشريعيا، بل هو تشريع لهذا الفراغ، الذي هو في الأصل فضاء هيرمنطقي فسيح تتفجر فيه طاقات الإبداع والتأويل. أضف إلى الصمت الظن؛ إن النصوص الظنية، أو ما ٱصطلح عليه "فساحة الغموض اللغوي"، تفتح هي ألأخرى الباب على مصراعيه أمام الجهد والاجتهاد التأويلي.

بل حتى النصوص التي اعتبرت قطعية قاطعة تحكمها أحيانا، وفي ظروف معينة، نسبية المكان والزمان، فمفهوم "دوران الشريعة" يوحي بقوة إلى هذه الدينامية، دينامية مقصدها الحياة (حفظ النفس)، العلاء الروحي (حفظ الدين)، العلم (حفظ العقل) والكرامة (حفظ العرض+ حفظ المال).

فكلا من المعنيين اللغوي والسوسيولوجي لكلمة "شرع" يحيلان إلى هذا البعد الدينامي.

فالشرع طريق يفضي إلى منبع الماء، منبع الحياة إذن، منبع المعاني والقيم. بل هو: -أي الشرع- طرق شتى، منعرجة ومتشابكة –لا سوية ولا خطية- كلها تؤدي إلى عين الكرامة.

فالشريعة، بناء عليه، أكبر من أن تكون مسطرة جنائية أو قائمة مفصلة بالممنوعات والمحرمات أو لائحة بالوصفات السياسية.

التجريد الروحي والكرامة الإنسانية

إن رهبة الفراغ ولدت لدى المولعين بالتقنين الشعور بالواجب لتقييد الصمت الإلهي وتكميم الأصوات التي دوت في هذا الخلاء الرحيم.

وكأن الحرية تهديد للشريعة التي جاءت أصلا لترسي قواعدها. وفي تقديري فإن مرد هذا الخوف من الفراغ والحرية هو غياب الشجاعة والمروءة في بدل الجهد والاجتهاد.

تركب عن ذلك طبقات من الخوف –الخوف من المغامرة، الخوف من الفقر والخوف من الخوف نفسه- التي شلت روح الإبداع والمبادرة في المجالات المعرفية والاقتصادية وكبلت الإرادات وضيقت فساحة الأحلام والأطبيا التي هي بداية كل إقلاع حضاري.

فتحولت "الماهية" إلى "ماعندية" وضاع الجوهر والمعنى تحت اللمسات الكوسميتية والتراكمات الأشيائية. فانتشرت ثقافة القشور والمظاهر التي أضحت في ذاتها قيمة تقديرية.

إن الدرس الصوفي في هذا الصدد لذي إشارات جليلة حيث أنه يدعونا إلى التجريد والاستخفاف بهذه القيم الشكلية التي أصبحت المعبر الصريح عن أزمة وجود. فالبعد الاجتماعي لمبدأ "التجريد" يعني الرفض القطعي لتقزيم الإنسان إلى مستوى المظهر المادي والاجتماعي واعتبار جوهره كيفما كانت تشكلاته: فقيرا، بدويا، شيخا، امرأة، طفلا، أسودا. إنه لدرس بليغ خصوصا في مجتمعاتنا التي أضحى فيها الشرف مرتبطا أيما ارتباط بالشكل والانتماء والتراكم المادي، وإنه لبداية التحضر المنشود الذي يجعل الإنسان البسيط يحلم بالسعادة والعيش الكريم.

المراجع

• محمد عابد الجابري، "الديمقراطية وحقوق الإنسان"، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1997.

• محمد عابد الجابري، "الدين والدولة وتطبيق الشريعة الإسلامية"، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1996.

• Arkoun Mohammed, Pour une critique de la raison islamique, Paris: Maisonneuve et larose, 1984.

• Brohm Jean-marie, "Edgar Morin et l’universel concret", synergies monde, 4, 2008.

• El-Ghadban, Yara et Rhani Zakaria, "les tribunaux islamiques : pour ou contre, qui donc a le droit de parol?" Dire, 15, (1), 2005.

• Geoffroy Éric, l’islam sera spirituel ou ne sera plus, Paris : édition du seuil, 2009.

• Heidegger martin, lettre sur l’humanisme. Roger Munier, tard. Paris : aubier édition Montaigne, [1957] 1964.

• Laoust Henri, pluralismes dans l’islam, Paris : Geuthner, 1983.

• Rhani zakaria: - "le saint et l’ethnologue : sur les voies de l’ethono-ascése", Altérités, 6 (2), 2009. - "l’humanisme à l’ére technologique : vers une éthique heideggérienne de la parole et de la technique", altérités 5 (1),2008a, p. 83-91. - "pluralism in Islam : from spiritual bond to politico-juridical connections", InterCulture 154, 2008b. - "Humanisme, sous-humanisme et sur- humanisme : l’humain chez Heidegger et Nietzsche", conférence donnée le 20 avril au colloque du département d’anthropologie, université de Montréal, 2004.

• Sloterdijk Peter : - Régles pour le parc humain, Paris : édition mille et une nuits, 2000a. - La domestication de l’étre, Paris : édition mille et une nuits, 2000b.

• Steiner Georges, Martin Heidegger, denys de Caprona, trad, Paris : flammarion, [1978] 1999.

• Talbi Mohamed, Plaidoyer pour un islam moderne", Paris-Tunis : descleé de brouwer-cérés, 1998.