يشهد العارفون وأرباب البصائر الكُمَّل الذين استصحفت عقولهم، وبلغوا في العلم بأسرار الكتابة قَرْن الكلإ، أن مقصديات التأليف الحق الذي يفضي إلى صنع أفكار مبتكرة تضيف مددا إلى بحر المعرفة الإنسانية، يمكن إجمالها في ما يأتي[1]:

أ. البحث في موضوع بكر لم يفتق أحد أكمامه، لذلك يعتمد المؤلف على بنات أفكاره، ويغترف من نباهته وحذاقته ومترهيته في الموضوع المطروق.

ب. الاختيار والانتقار، وفي ذلك قيل: اختيار المرء قطعة من عقله.

ج. الشرح والتفسير والتأويل، وهو مقصد قَلَّما خلا قارع بابه من متعقِّب يزيل الأستار المركومة التي لم يبصرها السابق.

د. إبانة مهمل، وتفصيل مجمل، وسد ثلمة، وجبر نقص، وتقييد شارد، وتوفية الكلام حقه، بإضافة الفوائد والفرائد ليحصل النفع وتكمل الفائدة.

ﻫ. إعادة ترتيب الأبواب والفصول، لأجل وضع كل مسألة في مكانها الذي تتنزل فيه، مع التنبيه إلى آفات الخلط والتداخل بين المعارف لتصفيتها من الشوائب.

و. تقويم الأخطاء المعرفية والعلمية التي لا يكاد يخلو منها عمل الآحاد، أملا في الوصول إلى بناء معارف مجتباة، أساسها الخبرة المدبرة في أثناء التعامل مع المعلومات المتوفرة.

تأسيسا على هذه المقصديات، واستحضارا للمثل: "من صنف كتابا فقد استهدف، فإن أحسن فقد استعطف، وإن أساء فقد استقذف[2]" فإنني أثبت بداءة أنه ليس من وكدي ومن سدمي أن أنشب أظافري في ما طرَّسه المؤلف عبد المالك أشهبون، الذي قصدت كتابه (الخطاب الافتتاحي في القرآن الكريم)[3] قصد موسى للخضر عليهما السلام، للإفادة من معرفته والاغتراف من بحره، فألفيته، بحق، قد تصرف تصرف البارع الذي لا يصدر إلا عن غزارة واقتدار، عجم عود الكتابة، وعض فيها بضرس قاطع، وغاص في يمها الذي لا ينكش حتى كاد أن يجيء بالمَقْل.

وبما أن الحقيقة بنت العلم والمعرفة، وأن وميضها لا يبرق إلا بإيقاد نيران حوار هادئ يضمن الإنضاج الأمثل للأفكار المنتجة في الكتاب، وعرضها على كور النقد لأجل تحويل الآراء الفطيرة التي لم يخمرها البحث إلى آراء ناضجة تغري الشداة باقتطافها، فتكون بلسما يشفي من كثير من الأسقام التي نعانيها، فإن تسليط كهرباءة السؤال المعرفي الذي يعلل مواد تمكين الخلاصات التي انتهى إليها الكاتب، ويحدد أسباب يفاعته، ومواطن لم تحلق فيها أجنحته، ولم يلتفت فيها إلى ما طرسه الحذاقيون الذابرون؛ الذين وطأوا أكناف البحث في عجائب الافتتاحيات القرآنية، هَدتْني إلى أن يكون الغربال الذي أنخل به ما طرسه المؤلف واسع الثقوب على هذه الشاكلة.

أولا: نظرة طائر إلى موضوع الكتاب ومكوناته

الكتاب جردة باحث يسعى إلى الكشف عن بعض مناجم اغتناء النص القرآني، من خلال تسليط ضوء مشكاة على أماكن محددة من النص القرآني بهدف تنظيم الحديث عن الخطاب الافتتاحي في القرآن الكريم، وفي بعض القصص القرآنية، مقدما بعض الإلماعات الفنية بالنسبة إلى البسملة، والحروف المقطعة التي تبتدئ بها بعض السور القرآنية، ناهيك عن بدايات بعض القصص القرآنية التي مسها مسا خفيفا، من حيث طرائقها ووظائفها، أملا في إدراك البغية بالنسبة إلى تعليل مظاهر الإمتاع والإنفاع، ومن ثمة لا يسع المرء إلا أن يجلو هذه المظاهر المبهرة المعجزة، من حيث البناء والدلالات. وقد جلى المؤلف موضوعات دراسته على هذه الشاكلة:

• مقدمة عرض فيها لارتباط اصطلاحات التقديم ببعض الفنون والكتابات، مثل اصطلاح المطلع الذي يخص الشعر، واصطلاح البداية الذي يخص الجنس القصصي، واصطلاح الفاتحة المرتبط بالنص القرآني، ثم اصطلاح التقديم الذي يجمع أنواع التأليف المختلفة. كما أومأ إلى الرهانات الفنية التي يسعى إلى بلوغها بالنسبة إلى خطاب البسملة، وبعض فواتح السور المبتدئة بالأحرف المقطعة، ناهيك عن تعدد أشكال البداية في قصص القرآن الكريم. • الفصل الأول من أربع صفحات تناول فيها عبارة "بسم الله الرحمان الرحيم" التي استمدت أهميتها من النصوص الدينية القرآنية والحديثية، مستعرضا آراء السلف الصالح في المسألة، منتهيا إلى تبني الرأي القائل أن الابتداء بالبسملة أو الحمدلة يعد فاكهة الافتتاح لأي أمر ذي بال.

• الفصل الثاني من ثلاث عشرة صفحة خصصها لبدايات السور التي وردت فيها الحروف المقطعة التي يجمعها قولنا (نص حكيم قاطع له سر) مميزا بين السور المبتدئة بحرف واحد، والمبتدئة بحَرْفيْن، وثلاثة أحرف، وأربعة أحرف، ثم خمسة أحرف وهي سورة مريم. وفي أثناء هذا الجرد عرض لأقوال الباقلاني والطبري وأبي هلال العسكري والزمخشري من القدماء، ومن المحدثين أورد رأي كل من مصطفى صادق الرافعي وصبحي الصالح ومالك بن نبي والمستشرق (بلانشو) أستاذ العلامة زكي مبارك صاحب كتاب "النثر الفني في القرن الرابع". وجماع القول في استجلاء دلالات هذه الحروف أنه بحث معتاص يقف النظر والتأمل فيه حسيرا رغم عديد التأويلات التي أوردها المؤلف منسوبة إلى أصحابها.

أما الفصل الثالث فقد عرض فيه لخطاب البداية في بعض قصص القرآن الكريم والغرض من هذه القصص، والحكمة من تعدد وتكرار بعض القصص على هذه الشاكلة:

ـ أهمية عنصر البداية في بناء قصص القرآن الكريم.

ـ طرائق وأنواع تقديم البدايات القصصية في القرآن، التي رأى أنها يتوزعها نموذجان: الأول مباشر يضع القارئ في صميم القصة من دون مقدمات، والثاني غير مباشر، يتم التمهيد له بقصة فرعية بمثابة تعلة إلى القصة المرادة.

ـ عرض لبعض وظائف الخطاب الافتتاحي في قصص القرآن الكريم، مثل الوظيفة الدينية والوظيفة التمثيلية، ثم الوظيفية التشويقية.

ـ جماليات الخصائص الفنية في البدايات القصصية للقرآن الكريم، حيث مس في أثناء الحديث عن هذه الجماليات الصيغ الأسلوبية المستندة إلى التشخيص الوصفي والحوار ثم الاستفهام.

وفي خطاب الخاتمة يذكرنا المؤلف أنه بلغ آفق المعرفة من خلال عبارته: "يحق لنا التأكيد في الأخير..[4]" ووضَعَ الزُّفَرَ فِي الزِّفْر[5] في إفادة القارئ، وفي فتح آفاق بحثية ذات قيمة مضافة في مجال تخصصها.

ثانيا: في مرآة النقد

الكاتب المترهي عندما يقرأ، لا ينبغي له أن يشرب ويستمرئ المادة المقروءة حتى تهيمن على عقله وذائقته، وإنما يحتفظ بمسافة اجتهادية محسوبة، يجعلها مناسبة للنخل والتمييز والاعتيام، أملا في الإطاحة، في أثناء القراءة، بالأوراق الميتة التي تشين شجرة المعرفة، لا يبقي إلا على العناصر التي تضمن لتلك الشجرة نضارتها لتؤتي أكلها رطبا جنيا. وحرصا مني على هزهزة دراسة "الخطاب الافتتاحي في القرآن الكريم" وعرضها على مرايا النقد أبدأ بالآتي آثرا ما.

أ. بين العنوان والمتن المدروس

ليس ببديع ولا بدي أن العنوان يعد علامة سيمائية تُسمِّ النص، إنه نص استباقي يدلنا على موضوع الكتاب، فهو بلا ريب مدخل إلى عمارة النص، وبهْوٌ ندلف من خلاله إلى مادة الكتاب، ودليل يعطي معنى ما للنص، ويحدد هويته، ويسمِّيه بكيفية إغرائية إيحائية، أو استباقية تعيينية وصفية. فهل حقق الكاتب هذه الغاية؟ سؤال جوابه البليغ منا على طرف الثُّمام، حيث إن العنوان يخص الخطاب الافتتاحي في القرآن الكريم، بينما متن الكتاب، فيما خلا خطاب البسملة، يتناول بدايات بعض قصص القرآن الكريم، وهي بدايات إذا استثنينا منها سورة يوسف عليه السلام، وبداية سورة القصص، لا تندرج ضمن الخطاب الافتتاحي في القرآن الكريم؛ الذي يوهمنا الكاتب أنه سيشبعه بحثا لاستخراج زبدته وإتائه، وهذا لعمري تحايل على القارئ؛ الغاية منه إشباع الكلام عن السرديات مجال تخصص الكاتب، ومن ثمة الإتيان بالإضافة الجديدة في بحر المعرفة بقصص القرآن الكريم.

ب. المقدمة بين تحديد اصطلاحات التصدير وتجاهل مفهوم الخطاب

الحق الذي لا يمترى فيه أن الباحث أغمض في الرأي وأصاب كبد حقيقة الاصطلاحات المحددة للمدخل على هذه الشاكلة: التصدير، والمدخل، والبداية، والتقديم، والفاتحة، لم يند عنه سوى اصطلاحي التمهيد والابتسار، ولاسيما التمهيد الذي يعد أشهر من القمر. أما ارتباط تلك الاصطلاحات بفنون وأجناس أدبية، فإن أمر هذا الارتباط يرجع إلى ظاهرة التغليب، وهي حقيقة أصاب فيها الباحث عين القرطاس. غير أن الذي يريب في أثناء عرض هذه الاصطلاحات، هو الطريقة التي طوى بها المؤلف كشحه عن اصطلاح الخطاب الذي يحتاج إلى إبادة أظلامه، بتسليط شعاع من شمس المعرفة المحددة لدلالة الخطاب الذي يبتدئ من الجملة إلى الفقرة إلى النص بأكمله.

وفي النص القرآني نخص الآية أو الآيات أو السورة بأكملها، ولاسيما إذا كانت من نوع المفصل القصيرة. ولعل الذي أوقفني عند هذه الملاحظة، الاختلاف الملحوظ بين الباحثين، قديما وحديثا، بالنسبة إلى تحديد مفهوم الخطاب، فهو تارة كلام، أو رسالة، أو مواجهة بالكلام، أو مقطع كلامي، أو حوار بين متكلمين، وهلم على ذلك جرا وسحبا مما نعقُّ عن ذكره؛ مكتفين بالتحديد الآتي الذي يشمل أنواع الخطاب قاطبة: الخطاب بناء كلامي، تعد الجملة أصغر مكوناته، وتحكمه قواعد وعلاقات لغوية، صوتية ومعجمية ودلالية ثم تركيبية، تمكنه من أداء الوظيفة التي من أجلها أنشأه المؤلف المرسل، لإيصال وجهة نظره إلى القارئ المستقبل، وفقا لمقصديات الإقناع أو الإمتاع أو التهييج أو الإخبار أو الحوار... إنه نسيج كلامي تلعب فيه الوسائل اللغوية التي بحوزة المرسل للخطاب دورا لافتا.

ج. الفصل الأول والقول في البسملة فاتحة الفواتح

من تجليات الخبط والتشويش لدى الباحث، الخلط بين البسملة والفاتحة في هذا الفصل، فهو يوطئ للكلام بالحديث عن عبارة (بسم الله الرحمن) ويعدها مفتتحا مهيمنا على الخطابات الإسلامية، ثم يعرض لسورة (الفاتحة) من حيث مكان نزولها، وعدد آياتها، وتسميتها (الفاتحة)، واشتمالها على مقاصد القرآن العامة، ولهذا أضاف لها اسما آخر نقله عن محمد علي الصابوني وهو (أم القرآن)، ثم يعود إلى عبارة (البسملة) موردا بعض أحاديث الرسول، صلى الله عليه وسلم، في فضلها، وآراء ثلة من البصراء بالقرآن في أهميتها ومكانتها في أثناء تحرير المكاتبات، ناهيك عن الإشارة من طرف خفي إلى الاختلاف بين العلماء في شأن اعتبار البسملة آية مخصوصة من آي القرآن الكريم، أو أنها هي مجرد لازمة للفصل بين سور القرآن الكريم.

هذا ما أدى إليه اجتهاد المؤلف في هذا الفصل الذي اكتفى فيه بترديد أقوال السابقين، حتى إنه لو قيل لكلام هذا الفصل ارجع إلى أهلك، لم يتبق مع المؤلف إلا اليسير. وفوق هذه الملاحظة فإن الباحث وقف حسيرا في تعليل أسباب تمكن خطاب البسملة التي تعد تيجان السور، حيث إنه لم يعرض لمعناها كما لم يشر إلى أن لفظة اسم صلة زائدة، وفي معنى دخول الباء على اسم، وفي طريقة كتابة (بسم) التي تكتب بغير ألف؛ حيث "أجمع القراء وكتاب المصاحف على حذف الألف من بسم الله الرحمن الرحيم في فواتح السور والكتب، وعلى كتبهم إياها في قول: ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾؛ لأنها وقعت موقعا معروفا لا يجهل القارئ معناه، وكثرت فاستحق طرحها. إذ كان من شأن العرب التخفيف إذا عرف المعنى... فحملهم كثرة الاستعمال ومعرفة المعنى، لأنه يقال: بدأت بسم الله، فحذفت بدأت، ثم حذفت الألف في الخط[6]." وفي ذلك يقول أبو سعيد الرستمي للصاحب بن عباد متفكها بعدم إعطائه ما يستحق:

أفي الحقِّ أنْ يُعطى ثلاثون شاعـرا *** ويُحرمَ ما دون الرِّضا شاعرٌ مِثلــي

كما ألْحِقتْ واوٌ بعَمْـرٍ زيــــادة *** وضُويقَ بسم اللَّــه في ألِف الوصْل

كما فات الباحث أن البسملة خطاب لا ينبغي القطع بهيمنته على كل الخطابات العربية الإسلامية، وآية ذلك أن جمهور العلماء أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر: "بسم الله الرحمن الرحيم[7]". أما بالنسبة لكلم عبارة "بسم الله الرحمان الرحيم"، فإن المؤلف اكتفى بالقول: "هكذا، أصبحت البسملة سمة بلاغية مرتبطة بالقول الإسلامي...[8]" من دون تحديد مواطن البلاغة والبيان في العبارة، ولذلك أكتفي بإحالته على ما أورده القرطبي في جامعه، حيث حدد عناصر تمكينها في ثمان وعشرين مسألة، فليتأكد من ذلك[9].

ﻫ. الفصل الثاني: فصل المقال في ما بين الحروف المقطعة، وبين الخطاب

ينحصر الرأي الماتع في الحروف المقطعة التي تبتدئ بها مجموعة من السور القرآنية، أن هذه الحروف المقطعة وعددها أربعة عشر حرفا، لا تعد خطابا، وفوق ذلك فإن استجلاء دلالات هذه الحروف معتاص لا يلوي على شيء، وهو موضوع خاض فيه الخائضون، وقلبوا في شأنه الرأي ظهرا لبطن، لكنهم لم يدركوا غوره؛ لأنه بحر لا ينكش.

غير أن الذي لا مطعن فيه بين أبيناء الكلام العربي أن الحرف قد احتل "مكانة قريبة من القداسة قبل الإسلام بوظيفته الصوتية في سجع الكهان، ثم حافظ على هذه المكانة بعد الإسلام عندما أصبح مفتتحا لبعض السور القرآنية، ثم تأكد ذلك ببعض الأحاديث النبوية، مثل الحديث الذي رواه ابن مسعود عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله، فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول: ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف[10]."

من أجل ذلك فإن إدراج الحروف المقطعة التي وردت في رأس تلك السور القرآنية ضمن الخطاب، يعد فهما غير موفق وغير سديد، ولا يحوز قليلا أو كثيرا من الصواب، ولذلك رد البزلاء الذين أكثروا من تثوير القرآن علمها إلى الله، واعتبروها مما استأثر الله بعمله[11]، ومن ثمة ليس من الصواب في فتيل أو نقير أن نعدها خطابا، من دون أن نربطها بضميماتها القرآنية التي تأتي بعدها. وقبل أن أمسح اليراع من هذا الفصل، أود الإشارة إلى العنوان رقم 3 الوارد أسفل الصفحة رقم 25، الذي جاء كما يأتي: وجهة نظر استشراقية في مقاربة فواتح السور، حيث وقفت مليا أستوشي حقيقة لفظة استشراقية، هل هي مجرد تصحيف مطبعي لكلمة استشرافية (بالفاء) أو هي (بالقاف) حيث نقل المؤلف قولة المستشرق (بلانشو) التي أوردها زكي مبارك في الهامش رقم 1 من الصفحة 47 من كتابه البليغ: " النثر الفني في القرن الرابع".

ولعل الذي أوقعني في هذه الحيرة، أن المؤلف عبد المالك لم يكتف برأي (بلانشو) وإنما أتبعه برأي كل من عبد الغني محمد بركة ومحمد علي الصابوني، ومن ثمة لامناص من تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في العنوان الآنف، وتقتعد لفظة (استشرافية)، التي تفتح آفاق البحث في هذه الظاهرة الموسيقية التي يقف بإزائها العلامة زكي مبارك بين صراط الشك واليقين[12]، مكان لفظة (استشراقية) التي يمجها سياق الكلام الذي لا يكتفي بقول المستشرق الآنف.

و. الفصل الثالث: مسوغات العدول عن خطاب الافتتاح إلى خطاب البداية في قصص القرآن الكريم

بقليل من التأمل في ما بين عنوان الكتاب، وبين هذا الفصل، يدرك القارئ الفطن أن المؤلف طوى كشحه عن العنوان، وقلب له ظهر المجن، وهو لعمري عدول غايته رغبة المؤلف في أن ينال السبق، بإنجاز عمل مترهي في مجال السرديات الذي أفرد له الوجهة، ومن ثمة ضمان الإفحام بفتق أكمام المعرفة السردية، بعد أن وضع نفسه في الحالة المرتضاة للقول على غاية لا تدرك.

والحق أن المؤلف قرع ظنبوب الاجتهاد، ويسر حذاقته لعرض نماذج قصصية في القرآن الكريم، رغبة منه في افتضاض كل صنيعة عذراء كما يؤكد الشاعر أبو تمام، وهو عند التدقيق لم يزد عن أن استقاها ونبهها من مظانها ونشر مطويها، ومن ثمة فإن خلاصاته لا تلوي على سوى بارقة فنية نادرة مثل بارح الأروى.

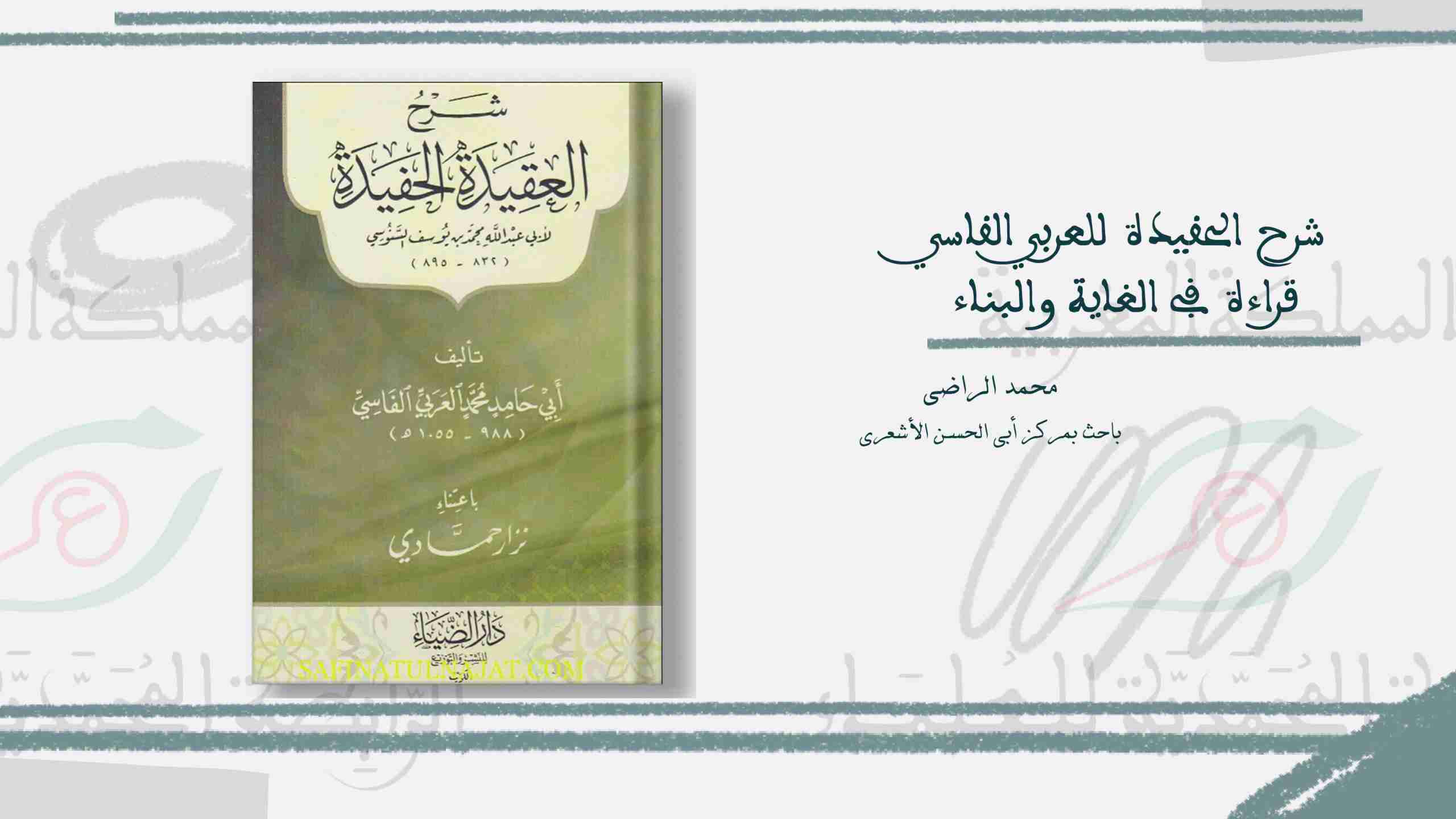

إذا كانت الحجة أظهر والبرهان أوضح على أن الخطاب الافتتاحي في القرآن الكريم ناحية في البحث لم يستوفها المؤلف، ولم يبلغ فيها مبلغ النحارير المترهيين الذين أدركوا كل الصيد في جوف الفرا، من خلال استذراع أمات المعجمات، واستكناه أسرار بلاغة الأسلوب القرآني، فإنني أكتفي بإحالته على مجموعة من المصادر التي جاء أصحابها بما يعجز الطوق مثل: الإتقان في علوم القرآن، والفوائد المشوق إلى علوم القرآن، وعلم البيان والترجمان عن غريب القرآن، والجامع لأحكام القرآن، وتفسير الطبري جامع البيان عن تأويل أي القرآن، والصاحبي، ومناهل العرفان في علوم القرآن، والواضح في علوم القرآن، وإعجاز القرآن والبلاغة النبوية وهلم جرا وسحبا مما يصعب تتبعه ويرهق، حيث إن اللائحة طويلة الذيل قليلة النيل، إلا لمن أغرق في البحث عن استفراه الدرر واللآلئ التي لا يرميها يَمُّ القرآن الكريم على السِّيفِ.

ولكي لا أساجل بثمدي رجَّاف المؤلف المتلاطم، لأنني أدرك أنني لا أعدو أن أكون القطرة من مطرته، أكتفي بما أحسبه من الحتم المقضي الذي يجب أن تحلق فيه أجنحة البحث في الخطاب الافتتاحي القرآني، حيث أورد العلامة جلال الدين السيوطي تلخيصا لكتاب: "الخواطر السوانح في أسرار الفواتح" لابن أبي الإصبع ومما جاء فيه: "اعلم أن الله افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام لا يخرج شيء من السور عنها:

الأول؛ الثناء عليه تعالى، والثناء قسمان: إثبات لصفات المدح، ونفي وتنزيه من صفات النقص، فالأول التحميد في خمس سور، وتبارك في سورتين والثاني التسبيح في سبع سور...

الثاني؛ حروف التهجي في تسع وعشرين سورة...

الثالث؛ النداء في عشر سور: خمس بنداء الرسول صلى الله عليه وسلم: الأحزاب، والطلاق، والتحريم، والمزمل، والمدثر. وخمس بنداء الأمة: النساء، والمائدة، والحج، والحجرات، والممتحنة.

الرابع؛ الجمل الخبرية نحو:... الأنفال... والتوبة... والنحل... والأنبياء... والمؤمنون... والنور... والسجدة... ومحمد... والفتح... والقمر... والرحمان... والمجادلة... والحاقة... والمعارج... ونوح... والقيامة... والبلد... وعبس... والقدر... والبينة... والقارعة... والتكاثر... والكوثر. فتلك ثلاث وعشرون سورة.

الخامس؛ القسم في خمس عشرة سورة: سورة أقسم فيها بالملائكة، وهي الصافات، وسورتان بالأفلاك: البروج والطارق. وست سور بلوازمها: فالنجم قسم بالثريا، والفجر بمبدإ النهار، والشمس بآية النهار، والليل بشطر الزمان، والضحى بشطر النهار، والعصر بالشطر الآخر، أو بجملة الزمان. وسورتان بالهواء الذي هو أحد العناصر: والذاريات والمرسلات. وسورة بالتربة التي هي منها أيضا، وهي: الطور. وسورة بالنبات وهي: التين. وسورة بالحيوان الناطق وهي: والنازعات. وسورة بالبهيم وهي: والعاديات.

السادس؛ الشرط في سبع سور: الواقعة، والمنافقون، والتكوير، والانفطار، والانشقاق، والزلزلة، والنصر.

السابع؛ الأمر في ست سور: "قل أوحي"، "اقرأ"، "قل يا أيها الكافرون"، "قل هو الله أحد"، "قل أعوذ"، المعوذتين.

الثامن؛ الاستفهام في ست سور: "عم يتساءلون". "هل أتى". "هل أتاك". "ألم نشرح". "ألم تر". "أرأيت".

التاسع؛ الدعاء في ثلاث: "ويل للمطففين"، "ويل لكل همزة"، "تبت".

العاشر؛ التعليل في "لإيلاف قريش".

هكذا جمع أبو شامة، قال: وما ذكرناه في الدعاء يجوز أن يذكر مع الخبر، وكذا الثناء كله خبر إلا "سبح" فإنه يدخل في قسم الأمر،" وسبحان " يحتمل الأمر والخبر[13]"، ولكي لا أقفو ما ليس لي به علم، أذَكِّر المؤلف العلامة بفصل أورده ابن النقيب في تفسيره في ما احتوى عليه القرآن الكريم من تلوين الخطاب، ومعدوله، وفنون البلاغة وضروب الفصاحة[14]، أملا في أن ينتقر من هذا الفصل ما يكون جبرا لإغفاله لأنواع الخطاب الافتتاحي في القرآن الكريم، مثل خطاب الجنس " يا أيها الناس "، وخطاب المدح؛ ﴿يا أيها الذين ءامنوا﴾، وخطاب الذم؛ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، وخطاب التحنُّن والتلطيف؛ ﴿يا أيها المزمل﴾ ﴿يا أيها المدثر﴾ وهي عادة العرب في ملاطفة المخاطب حيث يسمونه باسم من حالته التي كان عليها في أثناء النداء، ومن ثمة أبقى عليها القرآن، وعززها النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، عندما دخل على علي، رضي الله عنه، فوجده مستلق على التراب فناداه قم يا أبا تراب. كما أن عبارة "يا أيها النبي" التي افتتحت بها سورتا (الأحزاب والطلاق) بالإضافة إلى التلطيف الذي يطبعها، فإنها من نوع مخاطبة الواحد خطاب الجمع، لأن المراد هم المؤمنون جميعا.

وفي إطار حسن الافتتاح وبراعة الاستهلال يقول ابن النقيب في الكتاب المنسوب خطأ إلى ابن القيم الجوزية: "ومن ضروب هذا العلم حسن المطالع والفواتح، وذلك دليل على جودة البيان وبلوغ المعاني إلى الأذهان، فإنه أول شيء يدخل الأذن، وأول معنى يصل إلى القلب، وأول ميدان يجول فيه تدبر العقل، وهو في القرآن العظيم على قسمين: جلي وخفي أما الجلي فكقوله تعالى: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾، وكقوله تعالى: ﴿الحمد لله الذي خلق السموات والاَرض وجعل الظلمات والنور﴾ وقوله: ﴿تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير﴾ وأكثر مطالع سور القرآن على هذا النمط. وأما الخفي فمثل قوله تعالى: ﴿الم ذلك الكتاب﴾ و﴿الم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾... وقوله: ﴿ن. والقلم﴾ وما يجرى مجرى ذلك من السور التي افتتحت بالحروف المفردة والمركبة[15]."

وعلى الرغم من أن للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا، وأن كل آية منه لها أكثر من فهم، وأكثر من تعليل يأخذ الذابرون في فهم أسرار خلابتها وبراعتها كل مذهب، فإن نظمه البديع، وأسلوبه البليغ، ورقته اللطيفة التي تحاكي حتين المزهر الذي يطرب به، وجزالته التي تضارع قصف الرعود، وتخيره لجواهر الألفاظ في العقد المنضود، أغرى أبيناء الكلام العربي لتعليل مواد تمكينه الذي دخل جنان البلاغة، وتفتقت كمائم رياضه عن أبهى الأزاهير.

على الرغم من التقاء ثريا البلاغة في نظمه، فإن هذه الناحية من البحث، لم ينظر إليها المؤلف إلا بطرف خفي، فبقيت أشياء كثيرة عميت علينا أنباؤها في خطاب الافتتاح، مثل قضايا القسم في القرآن، وهي أقسام صدرت بحرف (لا) الزائدة، أو التي قرنت بحرف (الواو)، أو إضمار جواب الشرط (إذا) في مثل قوله تعالى: ﴿إذا السماء انشقت﴾ و﴿إذا السماء انفطرت﴾ لغرض المبالغة، أو في التكرارات التي تخلب الأسماع والأذواق بالأثر الإيقاعي الذي يصدر عنه، ناهيك عن التأكيد والتثبيت للمعاني كما هو الشأن في افتتاحيات: ﴿الحاقة ما الحاقة﴾ و﴿القارعة ما القارعة﴾ و﴿لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة﴾ و﴿تبت يدا أبي لهب وتب﴾. حيث إن لفظة (وتب) أوضحت أن التباب لا محالة واقع به. و﴿والصافات صفا فالزاجرات زجرا﴾ و﴿والذاريات ذروا﴾ وهو نوع من القسم بالواو الذي لا يكون إلا له تعالى؛ الذي قسم بما شاء على ما شاء.

فهي أقسام انفرد بها القرآن الكريم ولذلك يسميها العلامة زكي مبارك (الطوابع القرآنية)؛ "لأنها تجمل فيه وحده، ولا تنقاد لكلام سواه بعد أن حفظت فيه ما كانت ترمي إليه من دقائق الأغراض[16]". أو في الاستفهامات التي صدرت بها بعض السور مثل: ﴿عم يتساءلون﴾ حيث إن ظاهر الاستفهام استخبار، وباطنه تعجب. ومثل: ﴿هل أتى على الاِنسان حين من الدهر﴾ الذي يفيد التحقيق؛ أي (قد أتى). وظاهرة التقديم والتأخير التي تحتاج إلى إنعام النظر، وإلطافه رغبة في محاصرة العبارة لفهم المعنى مثل قوله تعالى في بداية الكهف: ﴿الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما﴾؛ إذ الآية فيها تأخير للفظة (قيما) لتناسب (عوجا) أما أصل الآية فهو: أنزل على عبده الكتاب قيِّما ولم يجعل له عوجا. فليتأمل ذلك.

وعلى الجملة، فإن التقديم والتأخير من سنن العرب في كلامها، و"هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية لايزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة... ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن قدم فيه شيء، وحول اللفظ من مكان إلى مكان[17]." حتى ترقَّى الأمر إلى الإعجاز الذي يعلل سبب التمكين مثل قوله تعالى: ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر﴾؛ والتقدير: "انشق القمر واقتربت الساعة" ذلك أن فعلي (اقترب وانشق) متقاربا المعنى، ولهذا يجوز التقديم والتأخير. وغيرها من الأفانين والدرر التي تحتاج إلى غواص ماهر يزيل عنها الأصداف التي تمنع الخاملين من إدراك أسرار براعتها، مثل باب الحذف لأجل تضمين المعنى الكثير اللفظ الوجيز، و"هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر[18]." كما في افتتاح سورة الماعون: ﴿أرايت الذي يكذب بالدين﴾ حيث حذف منها (أمصيب هو أم مخطئ) وفي قوله تعالى: ﴿ألم. غلبت الروم﴾ فإنها أضمرت منها (اللام وقد)؛ والتقدير "ألم لقد غلبت الروم".

وعلى الجملة فإن الكلام في حسن الافتتاح نهم، لا يني يشره بعديد الفوائد التي تري الناظرين براعة الاستهلال في تخير الألفاظ الشائقة الدالة على المراد، لا تتجاوزه ولا تقصر عنه كما يتوضح ذلك، على سبيل المثال، في بداية سورة هود: ﴿الر كتاب أحكمت ءاياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير﴾ حيث إن لِلفْظتَيْ (أحكمت وحكيم) فتنة وعجبا يضعان القارئ المتأمل على صراط الإعجاب من انتقار الألفاظ المتكافئة في ترديد متوازن، وتناسق متناظم، لا يمكن أن نستبدل بهما لفظتي (أتقنت ومتقن) على الرغم مما بين (الإحكام والإتقان) من أواصر القربى؛ ذلك أن الإحكام هنا صفة لكتاب الله تعالى الذي وجد محكما لا عوج فيه ولا أمتَ.

والفرق بين "الإحكام والإتقان أن إتقان الشيء إصلاحه، وأصله من التَّقَن وهو الترنوق الذي يكون في المسيل أو البئر، وهو الطين المختلط بالحمأة، يؤخذ فيصلح به التأسيس وغيره، فيسد خلله ويصلحه. فيقال: أتقنه إذا طلاه بالتقن، ثم استعمل فيما يصح معرفته، فيقال: أتقنت كذا؛ أي عرفته صحيحا، كأنه لم يدع فيه خللا. والإحكام إيجاد الفعل محكما، ولهذا قال الله تعالى: ﴿كتاب أحكمت ءاياته﴾؛ أي خلقت محكمة، ولم يقل أتقنت، لأنها لم تخلق وبها خلل، ثم سد خللها[19]."

لا ريب أن هذه اللفظة هنا (أحكمت) مع ضريبتها (حكيم) دُرَّتانِ مكنونتان لا يجلوهما إلا عَرَكِيٌّ ماهر بكيفية رصف الألفاظ وتنسيقها على طريقة خاصة تهز القلوب، وتحرك العواطف بشجاها وبطريقة نظمها، كما تهز الأنسام العليلة الأغصان الأماليد من الشجرة الموسقة بالثمار. وتعد افتتاحيات القرآن كلها من هذا القبيل الذي يودع الكلمة المشعة في الموضع الذي تقتضيه، ومن ثمة تحدث أثرا مثل فلق الصبح في وضوح الدلالة. هذا هو ديدن القرآن، فإذا كان المقام للصرامة وإظهار الحق، انثالت العبارات الفخمة، والكلمات الجزلة القوية: ﴿والعاديات ضبحا فالموريات قدحا...﴾، ﴿ق والقرءان المجيد﴾، ﴿الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة﴾ مثل سيل جراف قحاف يجرف كل شيء أتى عليه، وإن كان المقام للتلطيف كست حالات من الرقة واللين الألفاظ والمعاني، كما في قوله تعالى من افتتاحية سورة مريم: ﴿كهيعص، ذكر رحمت ربك عبده زكرياء. إذ نادى ربه نداء خفيا...﴾، التي تغشاها الرقة والانكسار، تماما كما هي حال زكريا، عليه السلام، الذي كان بين صراط الرجاء واليأس من الإنعام عليه بالولد لكي لا يرثه أبناء العمومة.

هذه مجرد ومضات وقبسات، لم تتجاوز بداية المجتهد، اكتفيت منها بالذيل، ومجال التكملة أوسع. وقبل أن يقف بي عنان يراعي، أمتشق قصبة أهش بها على بعض المغامز التي أحسبها من خائنة الواعية مثل قول الكاتب: "وبما أن نظم القرآن هو من نوع النثر المسجوع[20]"؛ حيث إن ما ورد من السجع في القرآن ظل تابعا للمعنى، ولذلك غالبا ما ضحَّى القرآن الكريم بفواصل السجع لتكملة المعنى، وقوله: "انتهج القرآن الكريم أسلوب القصة: سردا وحوارا ومثلا[21]" من دون الإشارة إلى الوصف الذي يعد من خصائص القص.

وقوله: "توظف سير الأنبياء الحافلة بالأحداث والمغازي... في القصص القرآني ذريعة لرواية قصة." حيث إن لفظتي (ذريعة ورواية) لا ينبغي البتة إسنادهما إلى الله تعالى، فليفهم ذلك! وقوله: "ومما يضفي على قصص القرآن مزيدا من الهالة والتشويق، حرص الله سبحانه وتعالى على الارتفاع بأحداث هذه القصص فوق التاريخ؛ نحو عوالم مفارقة للواقع وللتاريخ[22]" وهو حكم عام ليس له ما يعضضه في أثناء استعراض قصص القرآن، التي ارتبط بعضها بالواقع المعيش، ولم تكن كلها فوق التاريخ.

أما العبارة الخداج الآتية: فهي سقطة لالعا لها، ولا يقع فيها إلا صغار الشداة ؛ "وبذلك تتحقق المعجزة التي لا تترك سبيلا إلى الإيمان بقدرة الله وسلطانه وملكوته[23]"؛ إذ المراد من الكلام أن ولادة (يحيى)، عليه السلام، من أب شيخ، وأم عاقر، يعد معجزة لا تترك سبيلا إلى الكفر والجحود بقدرة الله وبسلطانه.

ومن هذا الوادي قوله من الصفحة نفسها: "عن ميلاد كل من يحيى والمسيح، عليهما السلام، مسبوقا بمرحلة تأسيسية تؤهل لهذا المولود الجديد[24]"، والصحيح قول: (لهذين المولودين الجديدين). وقوله: "قصة النبي زكرياء، عليه السلام، التي تحمل الكثير من القواسم المشتركة مع قصة مريم[25]"؛ إذ (القواسم) في اللغة تفرق، ولذلك لا معنى لهذه العبارة اللاحنة الشائعة، والفصيح القول: لهذه (العوامل المشتركة) حتى يصح المعنى. أما قوله: "قد نفذوا ما استقر عليه رأيهم[26]" فإن إعجام الدال خطأ مطبعي نتج عنه تصحيف للعبارة.

هذا مجهود جنيني إن كانت له من فضيلة في الخطاب الافتتاحي طويل الذيل، الذي لا يني يسفر عن عديد الترجيحات والآراء المُحْصَدة؛ فهي دعوة الكاتب إلى حسن اعتيام وانتقار المصادر والمراجع المعتمدة في البحث؛ والتي قرع أصحابها ظنبوب الاجتهاد في إدراك كل الصيد في جوف الفرا، في الإحاطة بجمال وبراعة الاستهلال في القرآن الكريم، إحاطة القلادة بالعنق. ومع ذلك فإنني لا أطالب المؤلف بأن يصيب عين القرطاس في كل ما أشار إليه، فتلك عنقاء مُجنَّحة لا يدركها إلا من تَنَطَّس في أسرار براعة الأسلوب القرآني المعجز.

ثالثا: تأزير واختتام

هذا حتْر قليل مما عَنَّ لي، نبذت منه نبذا، وقدمت ذروا من القول، طرَّستُ فيه كلام العارفين الذابرين الذين أجادوا تثوير القرآن الكريم، وسُقت الشواهد المنتقاة المجتباة، أظهرت من خلالها أن براعة الاستهلال في القرآن الكريم بحاجة إلى عركِيٍّ ماهر، يغوص في الأعماق ليجلب دررا مستفرهة تحجبها عنَّا أصداف الطبقات اللغوية، التي لا يُجلِّيها في كامل زينتها سوى المِفنِّ الذي أوتي حظا عظيما من افتراع كمِّ المستور المخبوء؛ بسلطان المعرفة الثاقبة لكيفية رصف الكلمات، وتعلق بعضها ببعض في الرياض الذَّفِرة؛ التي تطالعنا بها فواتح السور.

فهل وفِّقْت إلى فتق أبكار الكلام المحبَّر في الاستهلالات القرآنية، وهل تمكن ضوء مشكاتي من إنارة بعض الجوانب التي لم تحلق فيها أجنحة المؤلف، ومن ثمة إبادة ما تدجَّى من الأظلام المركومة في أثناء رحلة الباحث الشاقة، التي وصفها في الأسطر الثلاثة الأخيرة بأنها رحلة تدجَّى بعض ليلها؟

أسئلة كثيرة جوابها البليغ، أني سعيت إلى الفلج في أثناء قراءتي لهذه الدراسة، فإن بلغت المراد، وأضفت قطرة من يم المعرفة بأسرار الاستهلال في القرآن الكريم، فتلك كانت بغيتي وسدمي، وما أنا من المتكلِّفين، وإن رميت فأطنيتُ فذلك تقصير ساقه العجز، وما أنا سوى قطرة من مطرة، وفرع من أيكة الذين مخروا عباب بحر المعرفة بأسرار حسن المطالع والافتتاح.

الهوامش

[1]. انظر أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي الإشبيلي، إحكام صنعة الكلام، تحقيق: محمد رضوان الداية، بيروت: دار الثقافة/لبنان 1966م، ص230-231.

[2]. المصدر نفسه، ص229.

[3]. عبد المالك أشهبون، الخطاب الافتتاحي في القرآن الكريم، كتاب المجلة العربية عدد177، المملكة العربية السعودية، 1432ﻫ.

[4]. المرجع نفسه، ص77.

[5]. عبارة: وضع الزُّفَر في الزِّفْرِ: عبارة عربية تعني وضع البحر في القِرْبَة كناية عن شدة تلخيص الشيء.

[6]. أبو بكر محمد بن يحيى الصولي، أدب الكتاب، تصحيح وتعليق: محمد بهجة الأثري، مراجعة محمود شكري الألوسي، دار الباز للطباعة والنشر، ج1، ص35.

انظر كذلك: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أدب الكاتب، تحقيق وضبط: محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط4، (1382ﻫ/1963م)، ص184.

[7]. أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تصحيح أحمد عبد العظيم البردوني، مطبعة دار الكتب المصرية، المجلد الأول ج1، ص97.

[8]. الخطاب الافتتاحي في القرآن الكريم، م، س، ص14.

[9]. الجامع لأحكام القرآن، م، س، من ص 91 إلى الصفحة 107.

[10]. محمد عبد المطلب، تحولات اللغة الشعرية الجديدة، الكويت: أعمال ندوة الشعر العربي الحديث لمهرجان القرين الثقافي الثاني عشر، دجنبر 2005م، ص103-104.

[11]. عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، دار التقوى-عالم المعرفة، ج1، ص44 وما بعدها.

[12]. زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع، دار الجيل بيروت 1975. الجزء الأول. حاشية رقم 1 الواردة بالصفحة 47.

[13]. أبو الفضل عبد الرحمان الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق وتوثيق: طه عبد الرؤوف سعد، المجلد 2، ج3، ص254 و255 ثم 256.

[14]. الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان. المنسوب خطأ لابن قيم الجوزية وهو في الحقيقة لابن النقيب كما أشار إلى ذلك محقق الكتاب الدكتور زكريا سعيد علي. بيروت: دار الكتب العلمية/لبنان، ص255 وما بعدها.

[15]. المصدر نفسه، ص137.

[16]. النثر الفني في القرن الرابع، ج1، ص228.

[17]. أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني، دلائل الإعجاز، قراءة وتعليق محمود محمد شاكر، القاهرة: مطبعة المدني– جدة: دار المدني بجدة، ط3، (1413ﻫ/1992م)، ص106.

[18]. المصدر نفسه، ص146.

[19]. أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ضبط وتحقيق حسام الدين القدسي، بيروت: دار الكتب العلمية/لبنان، (1401ﻫ/1981م)، ص175.

[20]. الخطاب الافتتاحي في القرآن الكريم، م، س، ص29.

[21]. المرجع نفسه، ص33.

[22]. المرجع نفسه، ص36.

[23]. المرجع نفسه، ص56 و57.

[24]. المرجع نفسه، ص57.

[25]. المرجع نفسه، ص53.

[26]. المرجع نفسه، ص72.