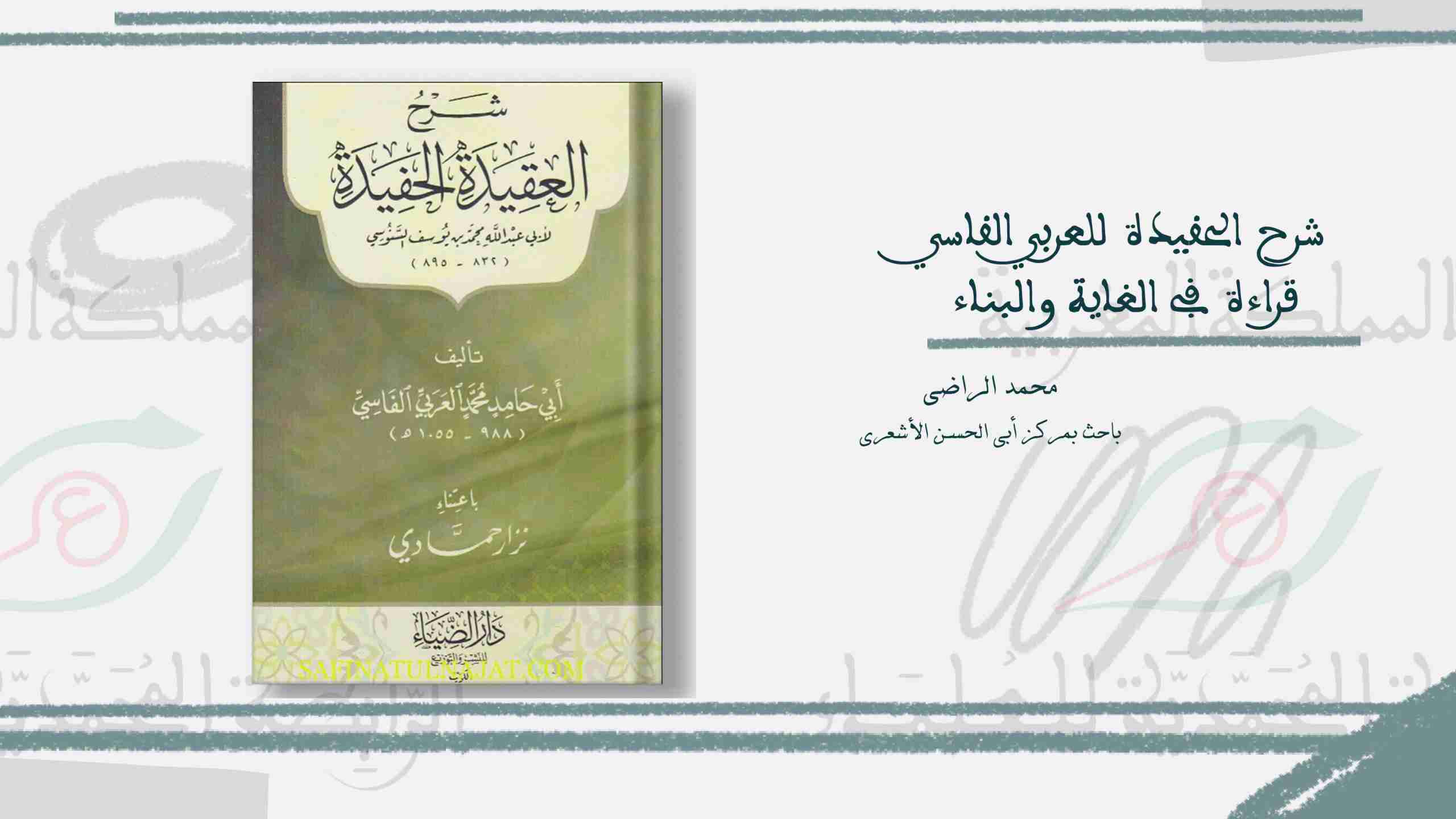

شرح الحفيدة للعربي الفاسي – قراءة في الغاية والبناء

العربي الفاسي، أبو حامد محمد. شرح العقيدة الحفيدة، تحقيق نزار حمَّادي (الكويت: دار الضياء للنشر والتوزيع، 2013)، 40 صفحة. مق، 14 × 20. 18.

al-ʿArbī al-Fasī, Abū Hāmid muhammad. Sharḥ l-ʿAqīda al-Ḥafīdah, Edited by Nizār Hammādī (Koweït: Dār aḍ-Ḍiyāʾ li-n-Nashri wa-t-Tawzīʿ, 2013), 40 pp. 20 × 14.

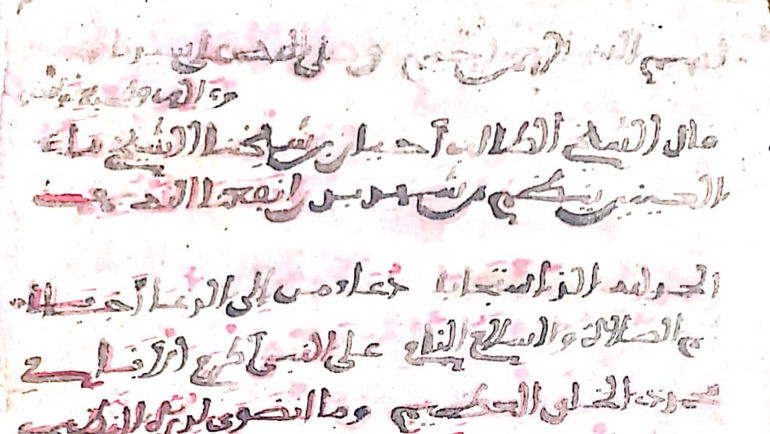

في كتيبٍ من الحجم الصغير تضمن: مقدمةَ المحقق (ص. 5-11)، وترجمة لـ أبي حامد العربي الفاسي (ص. 13-16)، وصورتي مخطوط العمل (ص. 17)، ومتنَ العقيدة الحفيدة (ص. 19-20) (حقّق المتن نقديا في: خالد زَهري، ثلاث عقائد أشعرية – دراسة وتحقيق. تطوان: مركز أبي الحسن الأشعري، 2012)، ثم شرحَ العقيدة الحفيدة لـ: أبي حامد العربيّ الفاسي (ص. 21-39)؛ قدَّم الدارس التونسيّ نزار حمّادي سنة: 2013م (1434هـ) نصّ شرح العقيدة الحفيدة للعالم المدرسيّ «خطيب القرويين» أبي حامد محمد العربيّ الفاسي (ت. 1052هـ/1642م) في صفحاتٍ معدودةٍ ومحدودةٍ للغايةِ لم يكن العمل فيها كبيرًا ولا حتى متوسطًا؛ إذ يمكنُ أن يقال، في موافقة لكلام الشارح، بأنّ الشرحَ ساوقَ العمل التعليميّ المشروح العقيدةَ الحفيدة في الاختصار والاكتناز بصورة دقيقة للغايةِ أحالت طبيعة الشرح تفكيكًا للمتنِ المشروح.

لقد مثَّل هذا العمل التفسيريّ الصغير صورةً صادقة للتفاعل والتلقي الكبيرين اللذين حظيتْ بهما أعمال المتكلم المرموق أبي عبد الله محمد بن يوسف السّنوسي التلمسانيّ (ت. 895 هـ/1490م) في شمال إفريقيا المسلمَة. ففي القرون التالية للقرن الخامس عشر الميلادي كانت تقريبات السَّنوسي السباعيّة المتسلسلة تناسقًا تنتشر بين دارسِي علم الكلام الأشعريّ في الغرب الإسلامي، على الأقل، بنحو لافتْ. والحقيقة أن العلماء المدرسين والطلبة وجدوا في السنوسيات مظِنَّة جيّدة يستند إليها في التلقين والتلقي المدرسيين لأفكار المذهب الأشعريّ الجوهرية، سيما العقيدة الكبرى المسماة بـ عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلماتِ الجهل وربقة التقليد، والعقيدة الصغرى المشهورة بـ أمّ البراهين وذات البراهين والسنوسية، والتِي مازالت منتشرة في أوساط التعليم السنيّ المعاصر إلى يومنا هذا.

وضمنَ سنوسياتِ أبي عبد الله كانتْ العقيدة الحفيدة أو صغرى صغرى الصُّغرى، التي عنيَ أبو حامد العربي بشرحها هذا؛ تتقصّد التوجه نحو التقريب والتعليم أساسًا، لكن هذِه خصَّتْ تعليم فئِة النساء والصبيان والبنات بمزيّة حرص على التقريب من خلال تركيبها السهل مقارنة بغيرها من تقريبات السنوسيّ الرفيعة -كالكبرى والوسطى والصغرى-، ذلك أنّ السنوسيّ عمد إلى إسقاطِ تفاصيل مبثوثة في غيرها، مكتفيا بتضمينها أساسياتِ العقيدة مفاهيم وأدلة وفق مذهب أهل السنة الأشعريّة (ص. 9)؛ فكانتْ الحفيدة، من ثمة، مكافئَةً لعمله الأخير، تسلسًا، العقيدة المفيدة أو العقيدة المفِيدة للولدانِ والنِّسَاء المؤمنَات (انظر: زَهري، 2012: 137-140).

هذا؛ وقد شاعَ بين الناس، في حقبة السنوسي وما بعدها، عدم توجه النسَاء إلى التعليم المدرسيّ الرفيع إلا قليلاً، ولعلَّ محدوديةَ تعليمِ المرأة، فيما يبدو، كانت ظاهرة منتشرة بنحوٍ كبيرٍ؛ إذ قلما تحدثنا المصادر التاريخية، موازاةً بالرِّجال؛ عن نسَاء برزن في بعض المعارف الدينية، أو كنّ ضمن الطلبة الذين درسوا أعمال السنوسيّ عالية الدقة؛ رغم أنّها لا تستثنيهن؛ بل يستشفّ من بعضها رغبة صاحبها الجامحة -لدواعٍ دينية أساسًا- بتعليم النساء مَا يعتبرُ أهمّ القضايا الدينية، وإن كانت هذه القضايا المعروضة في ثوب تعليميّ تظهر لنا، حاليا، كأنها تخصّ المتمرسينَ بالمعرفة دون غيرهم. من ثمَّ يمكننا أن نرى في تقريبات السنوسيّ السباعية، المتصاعدة تسلسلاً، من حيث الصعوبة والمضامين؛ انعكاسًا للحاجةِ الملحة إلى تعليم فئات الناس الذين قد لا يكون التعليم المتخصّص موجها إليهم بنحو أساسيّ، على أن يكون هذا نوعا من النظر إلى السياقات الاجتماعيّة والثقافية الموازية والباعثة على تحرير عملين، على الأقل، يتوجهان، في المقامِ الأوَّل، إلى فئة المتعلمين غير المتخصصين، أو محدودي التعليم من الصبيان والنساء والبنات. ولئن كان كل من متني الحفيدة والمفيدة قد أوفيا بهذا الغرض اعتبارًا لطبيعة سهولتيهما واختصارهما الجيدين؛ فإنهما رفعا ستارَ واقعِ الحاجة الملحَّة لتعليمٍ منْ لا يقدرون على استيعاب أفكار الأشعريّة بكل أبعادها الدقيقة في تلك الحقبة.

لقد أحصى محقق شرح أبي حامد للعقيدة الحفيدةِ، كغيره من الباحثين المحدَثينَ، جملةً من الشروح المخصّصة لـ الحفيدة تفسيرا؛ حيث بلغ تعدادها الأوّلي، والقاصر طبعًا، خمسة شروح دون هذا الشرح (ص. 9، 10)، ولعل أهمَّ تفسيرها هو المسمَّى بـ التّحفة المفيدة للمتكلم أبي مهديّ عيسى السُّكتانيّ المراكشيّ (ت. 1062هـ/1651م)، ذلك الشرح الدقيق والمبسوط نسبيًّا (تح. نزار حمَّادي. الكويت: دار الضياء، 2012). وفيما يبدو فقد نُسجَ على هذا «شرح» أو «تعليق» من قِبل أبي حامد استجابة لغرضٍ تعليميّ بنحوٍ عام، واستجابة لدعوةِ أحدِ الطلبةِ خصوصًا. ولئنْ كنا لا نستطيعُ، بصورة دقيقة، تحديدَ طبيعة مستوى الطلبة الذينَ اتجه الـ«تعليق» إليهم؛ فإنَّا قد نخلص، بوساطة أمورٍ وقرائن بادية، إلى كونهم فئةً مقبلة على التعليم الديني العالي والمتخصص (ص. 23). فأبو حامد الفاسي اشتغل بالتدريس والإفتاء والخطابة بجامع القرويين، أحد المدارس العليا في الحقب التاريخية للغرب الإسلاميّ (ص. 15)، كما انشغل بالتأليف المدرسي التعليمي من خلال خطّ أعمال متعددة المجالاتِ والأجناسِ المعرفية؛ مؤلِّفًا في علم الحَديث، وعلمِ أصول الفقه، أو نظرياته، والمنطق؛ لكنه، بحسب بعض المترجمين، كان عالما بارزًا ومتخصصا في علم الكلام؛ بل يذهب بعضهم، إيغالاً في التوصيفِ لربمَا، إلى نعتِه بأنَّه كانَ «أعلم بفن الكلام من الإمام السنوسي» (ص. 14، 15).

لقد كان الشرح، كما قلنا، بيانًا مركزًا جدّا للعقيدة الحفيدة (المنشورة في: ص. 19-20) امتزجت فيه «العقيدة الحفيدة» بـ«تعليق» أبي حامد امتزاجًا «في غاية الاختصار» (ص. 23). فلم يسترسل الشارح أبو حامد في توضيح وتفسير الإمكانات الدلالية التي تنطوي تحت ألفاظ الحفيدة إلا بقدرٍ يسير جدًّا «يجانس اختصارها» قصد إفادتها زيادةَ توضيحٍ؛ إذ استحالت صفحتا الحفيدة المشروحة تفكيكًا بنيويًّا ممزوجًا في صفحات محدودة ومطولة بالنسبة للمتن المشروح (ضمن: ص. 23-39). ولئن كان الأصل موجها نحو فئة محددة سلفًا، كما قلنا قبلُ، فإن الشرح يظهر مستويات من التركيز والدقة لا يمكن أن تكون فئةُ محدودي التعليم معنيةً بها بقدر تلك التي اختارت التوجه نحو الدراسات العليا للمعارف الدينية الإسلامية؛ أي أولئك الذين مالوا إلى ولوجِ أنماط التعليم المتخصّص للعلوم الإسلامية والعقلية وفق التقاليد الوسيطةِ كما كان شائعًا فيما بعد القرن الخامس عشر الميلاديّ. ولعل هذا العمل التفكيكي والتفسيري يروم، إلى ذلك كلِّه، أن يكون مقرّرا مدخليا إلى علم الكلام السنيّ الأشعري في صورته المستقرة والمستوحاة من الأنساق المختارة، بعناية فائقةٍ، من أبي عبد الله السنوسيّ، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال قراءَة نوعية التعريفات الفنية الدقيقة والأدلة المنطقية القياسية المطوية التي تفتقِر إلى شرحٍ وظيفيّ لا يمكنُ أن يضطلع به إلا أستاذ مدرِّس عارف (ص. 30-35).

***

بعد خطبة الكتاب، التي لم يبد فيها الشارح معطيات ذات بال إلا تلك المتعلقة بحجم الشرح وبواعثه البادية (ص. 23، 24)؛ يبدأ المؤلف بقسم اصطلاحيّ شبيه بذاك الذي في عمل السنوسي المتوسط أم البراهين، وهاهنا؛ يعرِّف أبو حامد جملة من الصفات الإلهية وبعض المصطلحات الأنطولوجية في قسم «الإلهيات» (ص. 25-35) وفق بناءٍ مفاهيمي مركب ومسيج ومنسّقٍ، يرجعُ إلى أقسام الواجبات والممكناتِ والمستحيلات العقلية في حق الذات الإلهية؛ كالوجود والقدم والإرادة والعلم؛ مقابل العدم والكراهة والجهل ... (ص. 25-30)؛ لكنه، في مقابل ذلك، يتجنب تعريف بعض المصطلحات الأساسية كـ: الصفة النفسية، والصفة السلبية. وعلى هذا النحو من التنسيق التفسيري يحذو المؤلف الشارح نفس نمطه في القسم الثاني المخصّص لـ«النبوات» لكن بصورة ضاربة في الاختصار (ص. 36-39).

ولئن رمنَا اجتزاء بعض النماذج من الشرح نقول: إن هناك حقيقة ميتافيزيقية يطلعنَا عليها العقلُ دائمًا من خلال نموذج الأدلّة والبراهين القياسية التِي تنحل إلى صورٍ استثنائيّة من قبيل: لو كانَ ”أ“ لكان ”ب“ لكن ”لا أ“ إذن ”لا ب“ أو لو لم يكن ”أ“ لكان ”ب“ أو لو كان ”لا أ“ لكان ”ب“ أو ”لا ب“ ... وهكذَا؛ يمكننَا أن ننفذ بواسطةِ عددٍ من المفاهيم المحددة سلفًا (ص. 25-30) والقضايا المبرهن عليها إلى جملة من الصفاتِ «المستحيلةِ» عقلا بالنسبة لطبيعَة الله، وذلك من خلال أدلة «صفاتٍ» أخرى «واجبة» أو «ممكنة» عقلا لذاتِ الله المتعالية؛ فإذَا كان الله موصوفًا بـ«الوجود» بدليلِ «حدوثِ العالم» ووجودِه بعد أن كانَ معدومًا -وهي قضية مبرهن على صحتِها (في نشرة نزار حمادي للمتن والشرح، 2013: «والدليل على وجوده تعالى: وجود العالم» انظر: ص. 19؛ 30. وفي: زَهري، 2012: ص. 131: «والدليل على وجوده تعالى: حدوث العالم»)-؛ فإنّ الله يوصف بالإرادة لكونِه قد اختارَ بـ«تخصيص» الوجودِ بدًلا عن العَدم المستمرّ في الأزلِ، ومن ثمة نستنتج كونَه قادِرًا بـ«إيجاده» المخصَّص البدليّ. وقبل هذين يوصف بأنه عالمٌ بالمُرادِ والمقدورِ لكونِه دائمَ العلم (ص. 27؛ 30؛ 33، 34). وغير خافٍ، إذن، أن الميتافيزيقا الأشعرية التِي تحملُ تصورًا عقلانيًّا لطبيعة صفات الله قد سيّجت في تفسير أبي حامد العربيّ ومتن أبي عبد الله السنوسيّ بنسقٍ استدلاليّ متكاملٍ ومتداعٍ، مبنيّ وفق الأحكام العقلية التِي لا تقبل الـ«انقلاب» لكونِها مجردةً مطلقةً وموضوعية وغيرَ خاضعةٍ للتنسِيب.

وأيًّا كانْ؛ فقد بقيت هذه المفاهيم وطريقة بسطها مدينتين، تماما، لفكر أبي عبد الله السنوسي واختياراته المنطوية تحت الأمرين، كما بقي نص أبي حامد متابِعًا للسنوسيّ فيما يخصّ «أدلة» القسمين التي لم يكن ينسجها بطريقة سهلةٍ وواضحة تمامًا للقرَّاء في كل مرة؛ بل لربما يمكنُ القول بأنّه زاد عمل السنوسي غموضًا من خلال عرض المفاهيم والأدلة القياسية التي تنطوي تحتها مقدمات واستدلالات أخرى ذات تفصيلاتٍ متنوعة وفقَ تجريد عارٍ عن أيّ شروحٍ وتفسيراتٍ قريبة وواضحة (ص. 30-35؛ 37، 38). وهذا، في تقديرنَا المتواضع، من شأنِه تأكيد فرضية توجهِ كُتيّب أبي حامد، في صورة تعليميّة، إلى الطلبة المقبلين، لاحقا، على تعميق دراسَتهم لعلم الكلام من خلال جعل هذا العمل مقَرَّرا مدرسيًّا ومدخليّا يستعين به الشيخ، أو الأستاذ المدرِّس، في تنظيم أفكار الطلبة وترسيخ استيعاب مضامين الأشعرية في مستوى المفاهيم ومستوى البراهين، مع مراعاةِ الاستفادة ما أمكن من دينامية الاختصار ومرونته الكبيرة، فضلا عن نوعيّة العرض المتسلسل الشبيه بالتشجير؛ وكلها أمور من شأنها، ما منْ شك، تذليل عملية استظهار وحفظ النصّ كما جرت العادة في أنماط التعليم الإسلاميّ التقليديّ.

محمد الراضي