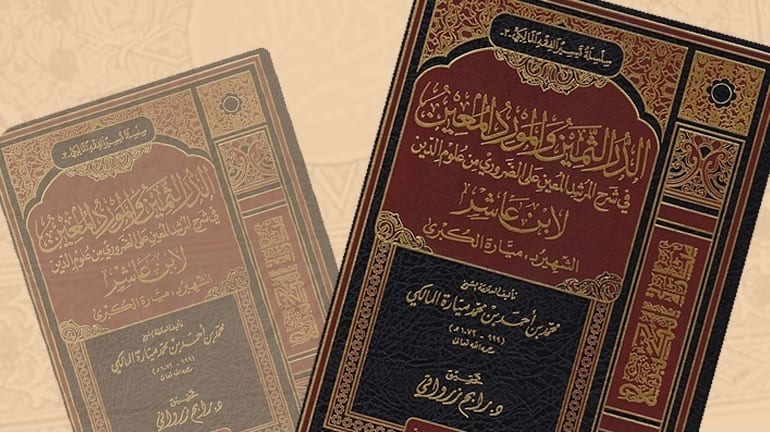

تقريب نظم ابن عاشر شذرات من شرح العلامة الشيخ أبي عبد الله محمد بن قاسم جسوس على توحيد ابن عاشر(4)

وقوله: "ممكنا من نظر"؛ حال من قوله: "من كُلّفا"، قال الشارح: "واحترز بقوله عن المكلف إذا لم يتمكن من النظر لمفاجأة الموت له عقب البلوغ، فلا تجب عليه المعرفة؛ إذ لا يتوصل بها إلا بالنظر، والفرض أنه لم يتمكن منه". انتهى. وفي حاشية سيدي عبد الرحمان نقلا عن العضد تقسيم ونصه: من أمكنه زمانٌ يَسَع النظر التام ولم ينظر فهو عاص، ومن لم يمكنه أصلا فهو كالصبي، ومن أمكنه ما يسع بعضَ النظر دون تمامه فيه احتمال، والأظهر عصيانه كالمرأة تصبح طاهرة فتفطر ثم تحيض فهي عاصية، وإن ظهر أنها لم يمكنها إتمام الصوم. انتهى. لكن قوله: "ففيه احتمال" يعني مع الإعراض وإلا فهو كالصبي أيضا بدليل المشبه به وهو الإفطار المذكور. انتهى. وهذا التقسيم والله أعلم فيمن كان جازما بعقائد الإيمان، وانظر من لا جزم معه.

وفي شرح الصغرى نقلا عن شامل إمام الحرمين تقسيم المكلفين إلى أربعة أقسام؛ فمن عاش بعد البلوغ زمانا يسعه فيه النظر ونظر لم يُختلف في صحة إيمانه، وإن لم ينظر لم يُختلف في عدم إيمانه، ومن عاش بعده زمانا لا يسعه للنظر وشغل ذلك الزمان اليسير بما يقدر عليه فيه من بعض النظر لم يختلف في صحة إيمانه، وإن أعرض عن استعمال فكره فيما يسعه ذلك الزمان اليسير من النظر ففي صحة إيمانه قولان، والأصح عدم الصحة. قال في شرح الصغرى: "قلت: ولعل هذا التقسيم فيمن لا جزم معه بعقائد الإيمان أصلا ولو بالتقليد". انتهى.

قال سيدي عبد الرحمان: قوله: ولعل هذا التقسيم إلخ، بل هو فيه قطعا؛ إذ لم يَحك أحد الإجماع على كفر المقلد، أو لعل ما ذكره طريقة، وإنما احتاج إلى هذا التأويل لقوله لم يختلف في عدم صحة إيمانه، ويأتي قول الأستاذ المبني على قول الشيخ أنه مومن. ثم نقل سيدي عبد الرحمان من كلام الغزالي في كتاب التفرقة ما يشهد لهذا التأويل في كلام شيخه إمام الحرمين فانظره.

وقد استشكل السكتاني هذا التأويل بأنه شامل لمعتقِد الضد والظان والشاك والمتوهم، كما يشمل خالي القلب عن الإيمان وضده الذي هو الكفر، وحينئذ فكيف يصح الحكم مع هذا الشمول بإيمان معتقد الضد في القسم الثالث وحكاية الخلاف في كفره مع وجود ضد الإيمان في القسم الرابع. وأجاب بأن مراد إمام الحرمين بالإيمان في القسم الثالث وكذا في الرابع على القول به لازِمُه الذي هو عدم المؤاخذة، أو قبول العذر حيث لم يعش زمانا يسعه للنظر، قال: ويكون أمره في ضيق الزمان وعدم اتساعه للنظر بمنزلة أهل الفترة. انتهى باختصار.

ويحتمل أن يكون قول الناظم: "ممكنا من نظر" احترازا أيضا ممن ليس فيه أهلية النظر الصحيح كالبليد، فإنه لا تجب عليه المعرفة على أحد القولين وهو الأصح على ما في شرح صغرى الصغرى، ونصه: "ولو حصل منهم جزم مطابق لما في نفس الأمر إلا أنه لم يحصل عن ضرورة ولا برهان وإنما كان عن تقليد؛ ففي ذلك طرق وأقوال؛ أصحها: أنه يجب عليه البحث عن البرهان حتى تحصل له المعرفة عنه مهما كانت فيه قابلية لفهم ذلك". وهو مختار الشيخ ابن زكري فإنه قال:

من كان للتعليم غــير قـــابــــل عصيانه لسـت لــه بقائل

ففي أصول الفقه شرط ما وجب إمكانه نقيضُ ذا لا يرتكب

وقوع تكليف المحال ممتنع في المذهب المرضي فاسمع وأطع

فأشار إلى أن القول الآخر مشكل؛ لأن ظاهره تكليف ما لا يطاق وهو غير واقع. قال السكتاني: وجوابه منع ما ذكر من عدم وقوعه، بل هو واقع في أصول الدين، سلمنا أنه لم يقع، لكن صاحب ذلك القول يرى أن الأهلية حاصلة لكل أحد؛ لأن المطلوب الدليلُ الذي تحصل معه الطمأنينة بحيث لا يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وهو واضح. انتهى.

وقال في شرح الوسطى: الظاهر أن كل من معه أصل عقل التكليف فهو متمكن من المعرفة والنظر، قصارى الأمر أن النظر الصحيح يعسر على قوم ويسهل على آخرين، والعسر ليس بمانع من التكليف بكثير من الفروع فكيف بأصول الإيمان. أنظر تمام ذلك فيه إن شئت. وقد أشار في شرح الصغرى عند ذكر الخلاف في المقلد إلى القولين فانظره.

وقال في المراصد مشيرا إلى أن النظر لا يطلب إلا مع الإمكان بالفهم والسعة في الزمان:

والحق أن يكون ليس شرطا في صحة الإيمان لا ما اشتُطا

وأنه أيــضا مع الإمــــــــــــــــكــــان بالفهــم والـسـعـة في الزمــان

وسيأتي قول سيدي ابن عباد: من لم يكن فيه أهلية النظر ربما نفعهم التقليد.