تقرير عن يوم دراسي في موضوع: «البيان النبوي بين كتب البلاغة وكتب شروح الحديث».

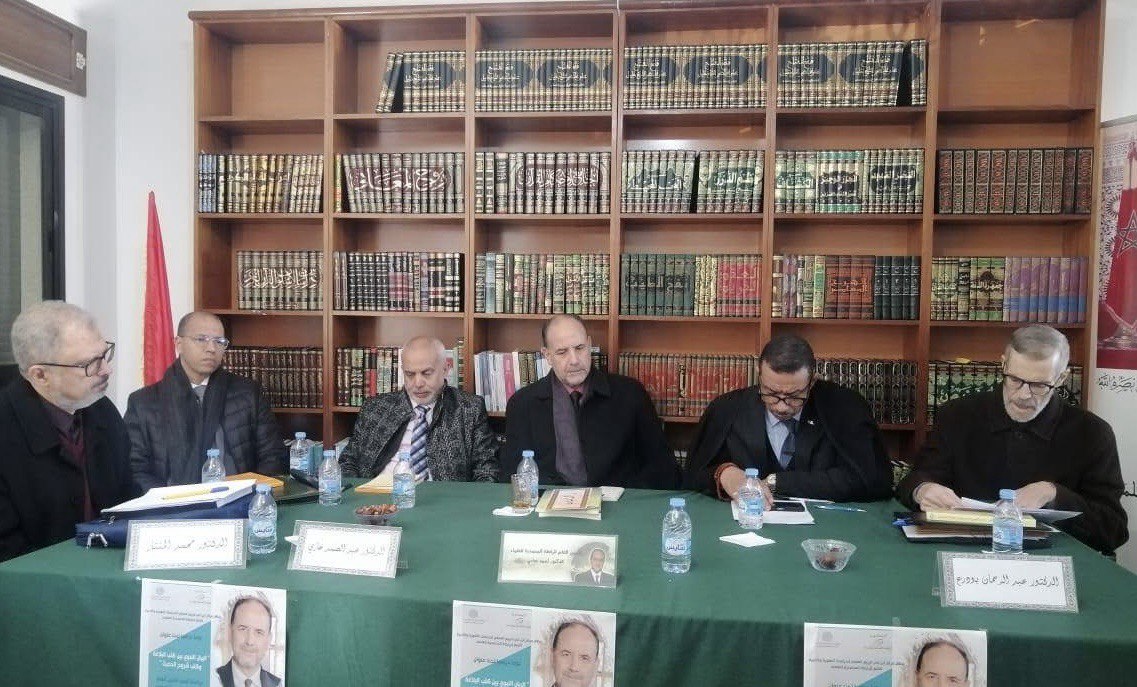

نظم مركز ابن أبي الربيع السبتي للدراسات اللغوية والأدبية بتطوان التابع للرابطة المحمدية للعلماء يوم السبت 18 يناير2025م على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر المركز محاضرة علمية تحت عنوان «البيان النبوي بين كتب البلاغة وكتب شروح الحديث» برئاسة السيد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء فضيلة الدكتور أحمد عبادي، الذي قدم كلمةً في الموضوع، ومشاركة الدكتورة سعاد الناصر، والدكتور عدنان أجانة، والدكتور هشام بحيري، والدكتور محمد الحافظ الروسي.

وقد افتتحت المحاضرة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها الدكتور يونس السباح، ثم بُدئت الجلسة الأولى بتسيير الدكتور عبد الرحمن بودرع الذي رحب في البداية بفضيلة الدكتور أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، والأساتذة الكرام الدكتور عبد الصمد غازي والدكتور محمد المنتار، والدكاترة المحاضرين والباحثين. كما ذكر أن موضوع المحاضرة المتعلق بالبيان النبوي بين كتب البلاغة وكتب شروح الحديث من المواضيع التي لها حضور كبير في عالم المعرفة وفي عالم العقيدة والشريعة والبلاغة، وهو موضوع لا يفتر أن يستمر ذكره وحضوره وعناية الباحثين به.

وأعقبت ذلك مداخلة الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء فضيلة الدكتور أحمد عبادي، فاستهلّ حديثه بالشكر الجزيل لكل من الدكتور عبد الرحمن بودرع والدكتور محمد الحافظ الروسي وكل الباحثين والباحثات الذين عكفوا على الإعداد لهذه المائدة المنيرة المباركة، مضيفا أنه يجب أن نُهَنِّئَ أنفسنا بهذا الاصطفاء، وأن نكون في هذه الحضرة النبوية المنيفة اليومَ، وهذا الجمع الذي لا يلتئم على أموال تُتَعاطى، أو أرحام دموية تُتَوَاصل، بل رحم أزكى وأرفع هو رحم العلم. وذكر أن الحديث عن البيان النبوي هو حديث عن البلاغ المبين الذي هو بلاغ لما يريد الله عز وجل من عباده؛ وهذا البلاغ، وكما حدده بعض الراصدين لهذا الشأن العظيم، يتمحور حول قضية جوهرية هي تعليم الناس المنهجَ الأمثلَ لتصريف الأنفَاس لنيل مرضاة الله عز وجل أفرادا وجماعات وَفق مراده تعالى لتحصيل السعادتين في العاجل وفي الآجل. كما ذكر الدكتور أحمد عبادي أنه إذا تكلمنا عن البصيرة فبصيرته صلى الله عليه وسلم هي الأصفى، وإذا تكلمنا عن القلوب والصدور ومكنوناتها فنحن نتكلم بين يدي من قد شُرِح صدرُه: «أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك»، وحادثة شق الصدر وشرحه وتطهير القلب النبوي الشريف معروفة عند كل مسلم ومسلمة. وإذا تكلمنا عن الأفق فهو قد رآه في الأفق المبين. وفي هذا المقام ذكر الدكتور أحمد عبادي أن الأفق يمكن أن يكون عدسة مُكَبِّرَة، وهذا يعرفه ساكنة المناطق الجبلية؛ حين تكون هذه الجبال تبدو قريبة، لأن الأفق قد أصبح ماديا مبينا كالزجاجة المُكَبِّرة التي يضحى معها الجبل وكأنه على بُعد خطوات، كما أن الأفق المبين الذي في كتاب الله عز وجل له بُعْدٌ ومقام آخر، فرؤيته صلى الله عليه وسلم ليست كرؤية أحد، فهو يرى من هذه المنصة منصة الحضرة الإلهية، فهو يأتي بين الغُدْوَة والرَّوْحَةِ بالخبر من السماء. فالأفق الذي ينطلق منه لكي ينحت عباراته الشريفة عليه الصلاة والسلام أفق آخر. كما ذكر أيضا أننا نتكلم عن بيانِ مَن قلبُه أزهرَ بأنوار الوصال الدائم مع رب العزة سبحانه وتعالى، نتكلم عن بيان المُسَدَّد المُؤَيَّد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أن الوقوف مع معالم هذا البيان يقتضي أولا استحضار هذه المرتكزات والدعائم. وقد وقف السيد الأمين العام عند أحاديث ظهرت فيها تجليات هذا البيان وأبعاده، وأشار كذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يتكلم إنما يؤسس للمشروع التعارفي، يقول جل وعز: «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ»، «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين»، ومشروع الإبصار والتبصرة: «وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُون»، ومشروع الحماية والوقاية وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا»، لكي يُنبه عليه الصلاة والسلام إلى خطورة هذا البُعد، يقول: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم». وذكر أن نُطْقه الشريف إنما هو وضعٌ للكَلِمِ في مَناطاته وفي أماكنه من أجل رفع هذه الصُّروح المشروعات كلها بتساوٍ وتضافر وتكامل، فنطقه وبيانه إنما هو لغايات، بدءا من تعليم الناس المنهج الأمثل لتصريف الأنفاس وَفق مُراد الله تعالى. فالكلام النبوي ليس أي كلام، إنما هو صادر من هذه المصادر كلها لتحقيق هذه الغايات، وكل كلمة إلا وتؤدِّي هذه المعاني وتُسهم في رفع هذه الصروح بشكل متواشج وعضوي، مثلما تشتغل الأعضاء داخل بدن الإنسان أو الأبدان داخل هذا الكون. وفي هذا المقام مثَّل الدكتور أحمد عبادي بمجموعة من الأحاديث تجلى فيها هذا البيان النبوي، ومن ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَثلي ومثل ما أرسلت به من الحق والهدى كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها نقية أمسكت الماء فانتفعت به، وأنبتت العشب والكلأ الكثير، وكان منها أجادب فأمسكت الماء ولم تنتفع به، غير أن الناس جاؤوا فسَقَوْا ورَوَوْا، وكان منها قيعان لم تمسك الماء ولم تنتفع به، فمثل ذلك كمثل من نفعه الله بما جئتم به من الحق والهدى، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، عَنْ أَبِي موسَى الأشعريِّ، قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ««إِنَّ مَثَلَ ما بعثَنِي اللهُ به مِنَ الهدَى والعلمِ كمَثلِ غيثٍ أصابَ أرْضًا فكانت منها طائفةٌ طيِّبةٌ، قبِلتْ الماءَ فأنْبتَتْ الكَلأَ والعُشْبَ الكثيرَ، وكان منها أجادِبُ أمسَكتِ الماءَ، فنفَعَ اللهُ بها النَّاسَ فشَرِبوا منها وسَقَوا وزَرَعُوا. وأصَابَ طائِفة منَّا أخرَى، إنَّما هي قِيعانٌ لا تُمسِك ماءً ولا تُنبِتُ كلأً. فذلك مثل مَنْ فقِه في دينِ اللهِ، ونفَعه بما بعثني اللهُ به، فعَلِمَ وعَلَّم، ومثل مَنْ لم يَرفَعْ بذلك رأسًا، ولم يقبلْ هُدَى اللهِ الَّذي أُرْسِلتُ بِهِ)» [متفقٌ عليه].

فخلص إلى أن معاني جمة جمعت في جوامع الكلم هذه في هذا البيان النبوي الرائق، حيث نجد تشبيها من الحق الذي أرسل وبعث به المصطفى صلى الله عليه وسلم بالغيث، وتشبيها لنا نحن معاشر المتلقين والمتلقيات بأصناف الأرض، ثم هناك هذا التصنيف بناء على مدى هذا الانتفاع بهذا الحق والهدى، بكلمات يسيرات تمت تأدية كل هذه المعاني التي تعبر عن وظيفة الواحد ووظيفة الرسالة التي قد حُمِّلَتْ أمانة تبليغ هذا الوحي. كما ذكر الدكتور أحمد عبادي أن هذا الحديث وحده هو مُكِنٌّ بين ثناياه لمنهج الدعوة إلى الله عز وجل، والبلاغ عنه والتعامل مع الناس، وكيف يريدهم أن يكونوا حَمَلَةً لأَرُومة معينة من أرومات هذه الرسالة كل حسب قدره وحسب استعداده. ثم انتقل إلى حديث آخر أخرجه ابن ماجه وغيره فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إن من ورائكم لأياما خداعات، يُصَدَّق فيها الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويُخَوَّن الأمين، وينطق الرويبضة، قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة».

فذكر أن الحديث ينطق عن مواقع التواصل الاجتماعي التي فيها الرجل التافه الذي لا علم له بما يقع؛ يتكلم عن استراتيجيات السلم والحرب والاقتصاد والاجتماع، ويتكلم عن استراتيجيات التربية والتكوين، والتشريع والقانون والتدبير، دون أن يَرِفَّ له جفن بكل جراءة وكل تطاول.

كما أشار فضيلة الأمين العام إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، عَبْرَ بيانه، يُرسي دعائم المشاريع المندرجة في المشروع الكلي الذي هو مشروع الرحمة ومشروع الإسعاد للعالمين وكيف أن تلك الأنوار موجودة في كل كلمة من كلماته الشريفة عليه الصلاة والسلام. هذا المشروع الكلي الذي للأسف لم يتم القيام بالجهد اللازم لجمع مكوناته أو قطعه، حتى نقرب الصورة المقطعة؛ أي: لا يمكن أن تكتمل الصورة إلا بعد أن نجمع كل القطع وفق الصورة الأنموذجية التي تمكننا من وضع كل قطعة في مواضعها.

وختم الدكتور أحمد عبادي كلمته بأن الحديث عن البيان النبوي لا يمكن بحال أن يكون منفصلا عن هذا الأفق الذي يصدر عنه صلى الله عليه وسلم، وهو الإرساء والإقامة لدعائم المشروع الكلي الذي بُعِث به رحمة للعالمين من أجل تحصيل السعادتين كما يقول الراغب الأصفهاني في كتابه «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين»، أو في كتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة»، وابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة» أو غير هؤلاء من العلماء الذين انتبهوا إلى هذه الأبعاد. فهذا الوصل بين إرساء دعائم المشروع الكلي والنطق النبوي، لا يمكن أن ينفصل، وإلا سوف يكون تعاملنا مع البيان النبوي كما يكون تعاملنا مع أقوال بعض الشعراء، وهو لا شك أنه بمَنزلة المَبَارِد التي تُشحن عليها الكفايات البيانية واللغوية، لكن التعامل مع الحديث النبوي لا يمكن أن يتم برشد دون هذا الوصل بين النطق وإرساء دعائم المشروع النبوي. ومن هنا فإنه بيان لا كالبيان، وهي بلاغة لا كالبلاغة، كما رأينا بشكل سريع ومستعجل من خلال هذه النماذج القليلة من الأحاديث النبوية الشريفة الرائعة الرائقة، التي يتجلى فيها قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما أوتيت جوامع الكلم».

وبعدَ كلمة السيد الأمين العام قدَّمت الدكتورة سعاد الناصر مداخلتها التي عنونتها بــ«بلاغة القص في البيان النبوي».

وقد استهلت ورقتها بأن الحديث النبوي بصفة عامة، مصدر رئيس لهداية الأمة الإسلامية، وتوجيهها وإرشادها إلى سبل الخير والصلاح، وتحقيق التوازن بين الدين والدنيا. والنظر في بيانه مسعف على استجلاء جماليته وعمق معانيه، فهو موضوع يحتاج منا إلى مزيد عناية واهتمام علماء الأمة ومفكريها وأدبائها، لما نلمسه من جفوة أليمة بين الهدي النبوي وجماليته وواقع الناس في حياتهم اليومية والفكرية والعلمية والأدبية والاجتماعية، خاصة أن بين أيدينا كنزًا رفيعًا مما تركه لنا علماؤنا في مجال الحديث النبوي من مجهودات قيمة علينا الانتفاع بها، ووصل حاضرنا بماضينا، للانطلاق نحو الفهم والتطبيق والتنفيذ. كما ذكرت أن بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتربع على قمة أساليب البيان البشري، وتسمو إلى أعلى آفاق الجمال، وأسلوب القص فيه سمة واضحة من سماته الأسلوبية، ترتفع إلى ذروة البيان. ولا شك أن للقصة أثرًا قويًّا في النفس الإنسانية، اتخذها رب العزة، وسيلة من وسائل الدعوة إليه سبحانه، تثير الفكر الإنساني، وتربي النفس الإنسانية على معاني الخير والجمال والعدل. وقد نقلت كتب شروح الحديث قصصا كثيرة مما رواه صلى الله عليه وسلم منها، كما تناول عددٌ من كتب البلاغة البيانَ النبوي بصفة عامة وأسلوبَ القص فيه خاصة، إذ تحثنا على العمل على تضافر الجهود من أجل دراستها والنظر فيها، واستمرارية البحث فيها بما يلائم عصرنا وقضاياه وتساؤلاته. ومن جهة ثانية تحدثت الدكتورة عن معنى القص في اللغة، فهو يعبر عن تتبع الأثر وتقصّيه، يقال: خرج فلان قصصا في أثر فلان، إذا اقتصّ أثره، وقيل: القاص يقصّ القصص لاتباعه خبرا بعد خبر وسوقه الكلام سوقا. وقد نحا المفسرون نحو هذا الأصل اللغوي كالفخر الرازي في قوله: «القصص اتباع الأثر بعضا بعضا، وأصله في اللغة: المتابعة، يقول تعالى: «وقالتْ لِأُخْتِه قُصّيهِ»، أي: اتبعي أثره. وإنما سُميت الحكاية قصة لأن الذي يقصّ الحديث يذكر تلك القصة شيئا فشيئا». كما أشارت الدكتورة سعاد الناصر إلى أن القصة النبوية تعد من أهم أشكال التبليغ النبوي ووسائله المتعددة في الشكل والمتحدة في الهدف، فهي بيان بليغ، وظفها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبليغ جوانب من هدي الرسالة الكونية الخالدة وقيمها، ولتكون «خطابا توجيهيا يؤثر في النفس الإنسانية، بسبب ما يتضمنه من متعة السرد وجمال الإيقاع وعمق المعاني مما تميل إليه النفس وتألفه».

كما تطرقت المحاضِرة إلى أهم الخصائص التي تتميز بها القصة النبوية، أجملتها في الصدق والواقعية، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي القصص بناءً على مواقف واقعية يعرفها السامعون.

كما تتميز بجوامع الكلم، «وآية الجوامع قلة المخارج واتفاق الألفاظ، أو إيجاز اللفظ وتناسبُ المعاني واتساعُها»، فهي صفة بلاغية مخصوصة انفردت بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام العرب شِعْرِه ونَثْرِه.

كما أشارت إلى القصص النبوية التي تبرز فيها هذه الخصائص، منها ما جاء في حديث أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بينَما رَجُلٌ يَمْشِي بطَريقٍ اشْتَدَّ علَيْهِ الْعَطشُ، فَوجد بِئرًا فَنزَلَ فِيهَا فَشَربَ، ثُمَّ خَرَجَ فإِذا كلْبٌ يلهثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ العطشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَملأَ خُفَّه مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَه بِفيهِ، حتَّى رقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَه فَغَفَرَ لَه. قَالُوا: يَا رسولَ اللَّه، إِنَّ لَنَا في الْبَهَائِم أَجْراً؟ فَقَالَ: في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبةٍ أَجْر» [متفق عليه]، وفي رواية للبخاري: «فَشَكَر اللَّه لهُ فَغَفَرَ لَه، فَأدْخَلَه الْجنَّةَ». وأفادت أن هذا النص الحديثي يشتمل على كل مكونات القص من بنية سردية وشخصيات وأحداث وفضاء، ويعتمد على التصوير الدقيق لمشهد من الواقع، والتصويرُ له مدخل كبير في التأثير في القصة، والهدف منه هنا تقديم معاني الرحمة في هيئة من الصور الجميلة القريبة من حياة الناس المعيشة. كما ذكرت أن الشخصيات والحدث في القصة النبوية حققت وظيفة مزدوجة، وظيفة جمالية تتجلى في بناء القصة ونموها وطريقة عرضها، واستنباط دواخل الشخصية الرئسية فيها ومشاعرها، ووظيفة موضوعية تستوعب المعاني والأفكار التي تسعى القصة إلى تصويرها وتجسيدها للمتلقي من أجل ترسيخ القيم الإنسانية التي تهدف إليها. كما أشارت إلى أن هناك قصصا يُعدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ساردا لها فقط كما في القصة السابقة، وفي مواضع أخرى يكون هو إحدى شخصياتها، منها ما ورد عن أبي هريرة «أن رسول الله أتى المقبرة، فقال: السلام عليكم، دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددتُ أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعدُ، قالوا: كيف تعرف من لم يأتِ بعدُ من أُمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلًا له خيل غرٌ محجلة بين ظهر خيل دُهْم بُهْم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: فإنهم يأتون غرًا محجلين من الوضوء، وأنا فَرَطهم على الحوض. ألا ليُذادنّ رجال عن حوضي كما يُذاذ البعير الضالّ، أناديهم ألا هلمّ فيقال: إنهم قد بدّلوا بعدك، فأقول: سُحقا سحقا».

وخلصت الدكتورة سعاد الناصر إلى أن ما يلفت الانتباه للقصة أسلوبُها الحواري وتواصلها الوجداني، وعرضُها لمجموعة من القضايا المهمة بألفاظ وتراكيب جامعة؛ ما يقال عند زيارة المقبرة، حبُّ النبي للمؤمنين من بعدِه وشوقُه إليهم، فضل الوضوء وإطالة الغرّة والتحجيل فيه، جزاء التبديل والانحراف عن دين الله، مشروعية تمني الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح، نفي علم الغيب عن رسول الله إلا ما أطلعه عليه ربُّه. وختمت الدكتورة سعاد الناصر ورقتها بأن اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على القصة بوصفها أسلوبا مهما من أساليب الدعوة، والتوجيه، والإرشاد، يحتّم علينا الاهتمام بها أكثر، والتنبيه إلى جماليتها وبلاغتها.

أما المداخلة الثالثة فكانت مع عرض الدكتور عدنان أجانة لبحثه تحت عنوان: «من حديث البلاغة عن بلاغة الحديث»، فذكر أنه هو كما يسميه البلغاء بأسلوب العكس، كقولهم: عادات السادات سادات العادات، وذكر أن استثمار هذا الأسلوب هنا لأن العكس يؤدي وظيفة عكسية كاسْمِه، فبدل أن نتحدث عن بلاغة الحديث، فإننا نعكس هذا المطلب فنتحدث عن هذه البلاغة التي نظرت في الحديث ودرسته، وذلك أن المنجز البلاغي حول الحديث النبوي قديما وحديثا يوقفنا على مسائل ويحدثنا بأمور، ينزل بعضها من المنجز البلاغي منزلة المقدمات له وبعضها منزلة نتائجه وبعضها يتردد أثناءه متعلقا بأسبابه، فقد جاءت مداخلته مركَّزةً في ثلاثة أحاديث، حديث النشأة وحديث الاستثمار وحديث الآفاق؛ أما حديث النشأة، فهو جواب عن سؤال وارد، وهو: كيف نشأت الدراسة البلاغية للحدث؟ وإذا كان البلاغيون درسوا بلاغة القرآن الكريم في إطار الإعجاز، فكيف كانت دراستهم للحديث وهو ليس متعبدا بلفظه؟ وهو سؤال نجد الجواب عنه عند المضي قدما في قراءة المصنفات البلاغية الأولى، وهو أن القرآن الكريم إذا كان قد درس على أساس الإعجاز، فإن الحديث النبوي درس على أساس البيان، لذلك لم يستعملوا لفظ الإعجاز ولا ما قاربه من المعاني في الحديث عن البيان النبوي، وتحاموا هذه العبارة ضَنَانَةً بها على القرآن الكريم وحِيَاطَةً على السِّرِّ فيه، وفي هذا المنحى ذكر أن البيان لم يكن احتفالا بالصنعة اللفظية ولا اهتبالا بمقامات البيان فحسب، وإنما كان للتنبيه على أن البيان النبوي كان أفقا للبلاغة العربية قد بلغ الغاية في معناه، وذكر المُحاضر أنه في توجيه هذه الدراسة إلى هذا المنحى عدة أمور، الأول: إجماع أهل البلاغة قاطبة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، فهذه مسلمة متنزلة منزلة الأوليات في هذا الموضوع، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، على ما يقتضيه لفظ «أفصح» من الدلالة على التفضيل المطلق غير المقيد، والعام غير الخاص، وبين أن هذه العبارة، وإن كانت رويت حديثا في بعض المصادر البلاغية القديمة كابن الأثير في المثل السائر والسبكي في عروس الأفراح، إلا أنها لا تثبت في ميزان التصحيح عند المحدِّثين، لذلك قال ابن كثير: حديث لا أصل له ومعناه صحيح، والثاني: بناء مقدمات هذا العلم على أساس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن كثيرا من أبواب البلاغة في الكتب الأولى بُنيت على معان نبه عليها الحديث النبوي، وهذا ما نجده واضحا عند الجاحظ في البيان والتبيين، فقد استدل بقول النبي صلّى الله عليه وآله: «إياي والتشادق» ، وقوله: «أبغضكم إليّ الثرثارون المتفيهقون» ، وقوله: «من بدا جفا»، على أن التزيد في الكلام وفي جهارة الصوت وانتحال سعة الأشداق، أمر مرغوب عنه في البلاغة إلى غير ذلك، وأوضح المحاضر أن هذا نجده في المصنفات البلاغية الأولى، كأن البيان النبوي كان أفقا للبلاغة، وأشار المحاضر أنه من عباراته وإشاراته تم بناء مجموعة من المسائل البلاغية، وهذا الموضوع يتجه منه بحث مكتمل الأركان في المسائل البلاغية المبنية على الأحاديث النبوية، وهذا الاحتفال بالبيان النبوي نجد من صداه في كتب البلاغة ما فيه من مادة الاستشهاد بالحديث النبوي والبلاغة اليوم، وقَلَّ فَنٌّ من فنون القول البلاغي إِلَّا ونجد فيه أمثلة وافية في الحديث النبوي، ففيها ما يدخل في باب التوقيعات وبدائع البدائه وفي باب الأمثال والمبتكرات.

والثالث: بيَّن فيه الدكتور أن ألفاظ الحديث النبوي متضمنة لمعاني التشريع الإسلامي، كانت الدعوى أنه لا يمكن فهم الخطاب النبوي إلا بفهم أسرار البيان ومعانيه، بل وإعادة ترجيح اللفظ بناء على هذا المعنى.

أما حديث التطبيق أو الاستثمار فأشار فيه المحاضر إلى أنه يأتي على رأس التطبيقات البلاغية في الحديث النبوي، كتاب: الكاشف عن حقائق السنن للعلامة شرف الدين الطيبي، وهذا المشروع في ضخامة الأسفار وفخامة الأسرار مقابل لعمل الزمخشري في الكشاف كما صرح به المؤلف، وذكر أنه إذا كان الزمخشري سمى كتابه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل فقد سماه الطيبي الكاشف عن حقائق السنن، حيث شرح فيه أزيد من 6000 حديث، وأنه يتحدث عن دقة الأسلوب ومواقع استنباط المعاني، وأنه أفرغ فيه الوسع والجهد لتحليل الأحاديث تحليلا بلاغيا، وأن البيان والبديع مفتاح الوصول إلى فهم مراد الله، وأوضح المحاضر معنى هذا الكلام بأن التحليل البلاغي يُوقِف على أسرار الكلام وخصائص النظم، ومواقع استنباط المعاني وما في التركيب من الأحوال العارضة للكلم. وثالثها حديث الآفاق، ذكر فيها المحاضر أنه يمكن عند التمعن في الحديث زيادة في من البلاغة، كبلاغة السؤال وبلاغة الجواب، وعندما قال البخاري في صحيحه في كتاب العلم أبواب هي من صميم الدرس البلاغي بمعناه العام، واقتصر فيها على الإشارة إلى مجموعة من الأبواب:

باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل.

باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس.

باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه.

باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه.

باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا.

باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله.

ليخلص المحاضر إلى أن هذه الأبواب تندرج في علم المعاني ومطابقة الكلام لمقتضى المقام، وقد بوب عليها البخاري فنبه بدقيق ترجمته على ما فيها من مراعاة المقام في العلم.

أما المحاضرة الرابعة فقدمها الدكتور هشام بحيري في موضوع البيان النبوي للمفاهيم (مفهوم المفلس أنموذجا من خلال حديث «أتدرون ما المفلس» في رواية صحيح مسلم)، وخصص مداخلته للحديث عن مفهوم المفلس، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «أتدرون ما المفلس؟»، وذكر أنه حلله انطلاقا مما اطلع عليه من كتب شروح الحديث وكتب البلاغة. فقد ورد هذا الحديث في صحيح مسلم في باب تحريم الظلم (4/1997)، وفي سنن الترمذي في باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص (4/613). وفي تحليله ذكر أنه اعتمد رواية صحيح مسلم التي جاء فيها: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ». فقد وجّه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابته رضوانُ الله عليهم سؤالًا، يثيرُ به انتباهَهم ويوقظُ حسَّهم ويستحضرُ عقولَهم ويدعوهم إلى السماع والإنصات ويُشَوِّقُهم إلى ما سيُلقيه عليهم من موعظةٍ، وهو يعلم إجابتَهم مسبقًا، ولكنَّ غرضَ الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستفهام هو التَّقريرُ وإخراجُ الجوابِ مِن المخاطَبِ؛ لِيَبنيَ عليه الحُكمَ المرادَ. وقد كان بإمكانِه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ حديثه بقوله: «إنَّ المُفْلِسَ مِن أُمَّتي يَأْتي يَومَ القِيامَةِ بصَلاةٍ، وصِيامٍ، وزَكاةٍ...» لكنه صلى الله عليه وسلم آثر أن يبدأ بالاستفهام، لأن تصدير الكلام به مما «يكون فيه تنبيه وإيقاظ لنفس السامع... ويثير لها حالا من تعجيبٍ أو تهويلٍ أو تشويقٍ»، فكان جواب الصحابة رضوان الله عليهم بما هو متداولٌ بينهم ومستقر في نفوسهم لغةً وعُرْفًا، كما يدُلُّ عليه قولُهم: «المفلس فِينا»، وهو مَن لا يملكُ مالًا ولا متاعًا، أي: مِمَّا يَحصُلُ به النَّقدُ وما يُتمتَّعُ به مِنَ حَوائجِ الدُّنيا وأغراضِها، وهم بذلك ينفون حال الغنى المادي عن المفلس، وهي حال تَتَحَقَّقُ بالمال والمتاع الذي تجتلب به المسرّة وتدفع المضرّة، كما ذكر المحاضر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد على جوابهم بقوله: «ليس هو هذا»، وإنما حدد مباشرة حقيقة المفلس بجملة خبرية مؤكَّدة بـ«إنَّ» وبالقصر، في قوله عليه الصلاة والسلام: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة...»، وطريقه هنا: هو تعريف الطرفين، فقد قصر صفة الإفلاس على من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وزكاة، وقد أداها وأُجِرَ عليها، ولكنه آذى عبادَ الله وظلمَهم.

كما ذكر المحاضر أنه في تقديم عبارة «من أمتي يأتي يوم القيامة» في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم تحقيق لمقصد وغرض بلاغي هو تخصيص للمفلس المقصود، أو الأحق بصفة المفلس، فليس هو المفلس في الدنيا كما توقعه الصحابة رضوان الله عليهم بجوابهم «المفلس فينا...»، بل هو المفلس من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأن المفلس في الدنيا قد يكونُ غنيا ويفتقر، وقد يَغْنَى بعد فقر، فيصير ذا مال وجاه.

كما أشار الدكتور هشام بحيري أن في الحديث أيضا بيانا للعلاقة بين حقوق الله وحقوق العباد، فالمؤدي لحقوق الله من صلاة وصيام وزكاة وغيرها من الطاعات المقبولة المأجور عليها بحسنات كثيرة وينتظر فضلَها وثوابَها لا يسلم ولا تضمن له الجنة إذا كان فقيرًا في أخلاقه وفي علاقاته مع الناس. وذكرُ هذه العباداتِ ليْس للحصرِ، بلْ هو تَمثيلٌ يَشمَلُ جميعَ الطَّاعاتِ، وقد مثل لهذا الإفلاس في الأخلاق على سبيل الإيجاز والاختصار بمن يأتي يوم القيامة وقد «شَتَمَ هذا، وقَذَفَ هذا، وأَكَلَ مالَ هذا، وسَفَكَ دَمَ هذا، وضَرَبَ هذا»، وذكر المحاضر أن استعمال اسم الإشارة «هذا» وتكراره خمسَ مرات بعد الأفعال الشنيعة (شَتَمَ، وَقَذَف، وَأَكَلَ، وَسَفَكَ، وَضَرَبَ) التي ارتكبها مفلس يوم القيامة، دليل على كثرة هضم حقوق العباد، ومثولهم جميعهم أمامه يوم الحساب مطالبين بالقِصاص لحقوقهم، ولعل استحضارهم باسم الإشارة «هذا» الدال على القريب دليل على ملاحقتهم له يومَ القيامة وقربِهِمْ منه ومعرفته لهم. ثم يأتي الربط بالفاء (فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ) الدالة على التعقيب بدون تراخٍ لتربط ما قبلها بما بعدها وتدل على سرعة القِصاص وسرعة تحقيق العدل. كما ذكر المحاضر أن في الحديث تقريرًا لحقيقة أخرى، وهي أن لا عفو ولا شفاعة في حقوق العباد إذا لم تُرَد المظالم لأصحابها، فإذا لم ترد في الدنيا، فإنه سيقتص منه يوم الحساب الذي لا يظلم فيه أحد، وستؤخذ منه حسناته التي اكتسبها بالعبادات من صلاة وصيام وزكاة، ويفقدها بسوء المعاملات، التي قد تكون سببا في دخوله النار. وفيه أيضا تأكيد على أنه لا يَحْسُنُ إسلام المرء إذا لم تؤثر عباداته في سلوكاته ومعاملاته مع الناس. فقد جمع الحديث بين الترغيب والتهديد، ترغيب في مراعاة حقوق العباد وترهيب من هضمها.

وختم ورقته بخلاصة مفادها أنه قد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو المفلس حقاً، لأنَّ معنى الإفلاس يبدو أقوى وأشد في مفلس الآخرة، فهو المفلس الحقيقي، أما مفلس الدنيا فإفلاسه ينتهي بموته وتقلب حاله من فقر إلى غنى، فقد غيّر الرسول صلى الله عليه وسلم تصور الصحابة للإفلاس المرتبط بالإفلاس الدنيوي الآني إلى تصور الإفلاس الأخروي الباقي الذي يجب علينا تجنبه. وهذا ما يمكن عده من قلب التشبيه، وهو من التعبيرات البديعة النادرة، التي تؤثر في نفوس العباد وتدعو إلى الاعتبار بحال هذا المفلس وتقوى الله بحسن عبادته ومراعاة حقوق عباده.

أما المحاضرة الخامسة فقدمها الدكتور عبد الرحمن بودرع في بحثه المعنون بــ«بلاغة جَوامع الكَلِم، وإفراد الحَديث الواحد بالتصنيف»، حيث استهل مداخلته ببيان أنه كان لكُتب شُروحِ الْحَديثِ عناية بإبراز النكت البلاغية في الأَحاديثِ النَّبَوِيَّةِ، و أَشْهَرُها كِتابُ «عُمْدَة الْقاري شَرْح صَحيح الْبُخارِي» للإِمامِ بَدْرِ الدّينِ الْعَيْنِيّ، وهُوَ مِنْ أَشْهَرِ كُتُبِ شَرْحِ الْحَديثِ وَأَضْخَمِها، و فيهِ جُهْدٌ كَبيرٌ وعِلْمٌ غَزيرٌ، يَقولُ صاحِبُهُ: «وَأَمّا أَقْوالُهُ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ الكَلامُ الْعَرَبِيُّ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْكَلامَ الْعَرَبِيَّ بِجِهاتِهِ، فَهُوَ بِمَعْزِلٍ عَنْ هذا الْعِلْمِ، و هِيَ كَوْنُهُ حَقيقَةً ومَجازًا، وكِنايَةً وصَريحًا، وعامًّا وخاصًّا، ومُطْلَقًا و مُقَيَّدًا، و مَحْذوفًا ومُضْمَرًا ، ومَنْطوقًا و مَفْهومًا ، و اقْتِضاءً وإِشارَةً و عِبارَةً، ودلالَةً و تَنْبيهًا وإيماءً، ونَحْو ذلِك ... »، وأشار الأستاذ المحاضر إلى أنه قد أُلِّفَتْ كُتُبٌ كَثيرَةٌ في مَجالِ الْحَديثِ: نُصوصِهِ وشُروحِهِ وعُلومِهِ ورِجالِهِ وعِلَلِهِ والْمَوْضوعاتِ فيهِ، وفي ميزانِ الرِّجالِ وتَهْذيبِهِمْ، وذكرَ أن لُغَةَ الْحَديثِ وبلاغتَه لَمْ تَحْظَ بِما حَظِيَتْ بِهِ الْجَوانِبُ الأُخْرى التي أَفاضَ فيها الْعُلَماءُ، وهذا ما جعلَ أحدَ الْباحِثينَ يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ في حُدودِ اطِّلاعِهِ لَمْ يَجِدْ كِتابًا حاوَلَ أَنْ يَضَعَ خَصائِصَ لِلُغَةِ الْحَديثِ النَّبَوِيِّ الشَّريفِ مُسْتَمَدَّةً مِنْ لُغَتِهِ فِعْلا، مِنْ تَراكيبِهِ وأَلْفاظِهِ.

وأجْمل الأستاذ المحاضر بعد ذلك مداخلته في محورين أساسيين؛ تعرض في الأول منهما إلى بلاغة جَوامع الكَلِم، وإفراد الحَديث الواحد بالتصنيف، وضَّح فيه حرص الْمُحَدِّثينَ مِمَّنْ عُنوا بِلُغَةِ الْحَديثِ و بَلاغَتِهِ، عَلى جَمْعِ جُموعٍ مِنْ كَلِماتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الموجَزَةِ الْجامِعَةِ، و ذلِكَ بِشَرْحٍ واسِعٍ لِلْكَلِمَةِ الْجامِعَةِ، وَما تَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعاني الدَّقيقَةِ والْجَليلَةِ، ولكِنَّهُمْ لَمْ يُفيضوا في اسْتِخْراجِ أَسْرارِ بَلاغَةِ الأَحاديثِ النَّبَوِيَّةِ، وما تَتَضَمَّنُه مِنْ بَيانٍ نَبَوِيٍّ رَفيعٍ، ثم عرض بعد ذلك جملة علماء مصنفين وشراح في هذا السياق وبيَّن أن مناهجهم غلبَ عليها الإتيان بِالْمَعْنى الذي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَديثُ، وشَرْحُ كَلِماتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْجَوامِعِ، وما يَتَضَمَّنُهُ مِنَ الْحِكَمِ و الْمَعارِفِ والأَحْكامِ والشَّرائِعِ وقَواعِدِ الدّينِ، و تَوَقَّفوا عِنْدَ الشِّقِّ الْمَوْضوعِيِّ مِنْ شِقَّيْ «مَفْهومِ الإيجازِ والْجَمْعِ» مُرَكِّزينَ عَلى شَرْحِ الْكَلِماتِ التي جَمَعَتْ أَشْتاتَ الْحِكَمِ والْعُلومِ، مُنْطَلِقينَ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ بِجَوامِعِ الْكَلِمِ»، وقَوْلِهِ: «أَنا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ الأُمِّيُّ (ثَلاثًا) ولا نَبِيَّ بَعْدي، أوتيتُ فَواتِحَ الْكَلِمِ وخَواتِمَهُ وجَوامِعَهُ»، وقَوْلِهِ: »إِنّي أوتيتُ جَوامِعَ الْكَلِمِ وخَواتِمَهُ و اخْتُصِرَ لي الْكَلامُ اخْتِصارًا«، وقَوْلِهِ : «أُعْطيتُ جَوامِعَ الْكَلِمِ، واخْتُصِرَ لي الْحَديثُ اخْتِصارًا»، وفي هذا السياق أوضح الأستاذ المحاضر مَفْهومَ «جَوامعِ الْكَلِمِ» بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جُمِعَتْ لَهُ الأُمورُ الْكَثيرَةُ التي كانَتْ تُكْتَبُ في الْكُتُبِ قَبْلَهُ، في الأَمْرِ الْواحِدِ والأَمْرَيْنِ، و نَحْوِ ذلِكَ... وبِأَنَّهُ: «اجْتِماعُ الْمَعاني الكبارِ في الكَلِماتِ الْقِصارِ، بَلْ هُوَ اجْتِماعُ الْعُلومِ الوافِيَةِ في بِضْعِ كَلِماتٍ، وقَدْ يَبْسُطُها الشّارِحونَ في مُجَلَّداتٍ...، «فَلَيْسَ مَعْنى الإيجازِ و الْكَلِمَةِ الْجامِعَةِ... مَقْصورًا عَلى ضَغْطِ الْفِكْرَةِ الْجُزْئِيَّةِ في اللَّفْظِ الْقَليلِ، بَلْ يَتَعَدّاهُ إِلى الإِشارَةِ بِالْكَلِمَةِ إِلى مَجْموعَةٍ كُبْرى مِنَ الْمَبادِئِ التي تَنْتَظِمُ فَنًّا أَوْ عِلْمًا بِأَكْمَلِهِ...»، كما وقف الدكتور عِنْدَ بَعْضِ النَّماذِجِ التَّصْنيفِيَّةِ التي أُلِّفَتْ في مَوْضوعِ «جَوامِعِ الْكَلِمِ»، وجَمَعَتْ بَيْنَ الشِّقَّيْنِ مَعًا: الْمَوْضوعِيّ والْبَلاغِيّ.

وجاء المحور الثاني متمما للأول، فوضَّحَ فيه أنَّ إِفْراد الْحَديثِ الْواحِدِ بِالتَّصْنيفِ مَظهرٌ مِنْ مظاهرِ بَلاغَةِ الإيجازِ وجَمْعِ الكَلِم في الْبَيانِ النَّبَوِيّ: «لو ذهبنا نشرحه لبنينا على كل كلمة مقالة»، ثم بيَّن الأستاذ طُرق المحدّثينَ في التّأليفِ؛ إفْراد الحديثِ الواحدِ بالتّصنيف، ذلك أنه وُضِعَتْ مُصَنَّفاتٌ كَثيرَةٌ في شَرْحِ الْحَديثِ الْواحِدِ، و كانَ الْمُنْطَلَقُ في وَضْعِها أَنَّ الْحَديثَ الواحِدَ بِهِ مِنَ الإيجازِ والاخْتِصارِ للِمَعاني العَديدَةِ ما تَسْتَحِقُّ كُلُّ كَلِمَةٍ فيهِ أَنْ تُبْنى عَلَيْها مَقالَةٌ بِذاتِها، وذلِكَ لِما في الْحَديثِ الْواحِدِ مِنْ أَصْنافِ الْفَوائِدِ، كَقَواعِدِ الدّينِ الْعَظيمَةِ والنُّكَتِ الْبَلاغِيَّةِ، والاحْتِمالاتِ الدّلالِيَّةِ ، والْمُسْتَنْبَطاتِ الْفِقْهِيَّة؛ فقد أوتِيَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم جَوامعَ الكلِمِ التي جُعِلَتْ لنبُوّتِه رِدْءًا و لرِسالتِه عَلَمًا؛ لِيَنْتَظِمَ في القَليلِ مِنْها عِلْمُ الكَثيرِ ، فَيَسْهُلَ عَلى السّامِعينَ حِفْظُه، ولِما في دِراسةِ الحديث الواحدِ وإفْرادِه بِمُصنَّفٍ مستقلٍّ من استقْصاءٍ للوجوه والمَعاني، ودِقَّةٍ في النَّتائجِ والأحْكامِ، وعُمقٍ في التّحليل والبَحث، ثم عرض بعد ذلك جملة قواعد فيها يغلبُ أن يُصنّفَ العلماءُ مصنّفاتٍ على الحديثِ الواحد، إذا كانَ الحديثُ من جَوامعِ كَلِمِه صَلّى الله عليه وسَلّمَ، أو ممّا اشتَمَلَ على فوائدَ وفَرائدَ كحديثِ ذي اليديْنِ، وحديثِ المُسيءِ صَلاته، أو من الأحاديثِ المُشكِلة «كحديثِ أمّ زَرْع» وحَديثِ «لا ترُدّ يَد لامِس»، أو من الأحاديث المُتَعارِضة التي تَحْتاج إلى جَمع أو ترجيحٍ كَحديثِ «لا عَدْوى ولا طِيَرَة». وختم الدكتور ورقته بالوقوف عند أنموذج من نَماذج المصنفات التي أفرَدَت الحديثَ الواحدَ بالتأليف: هو كِتابُ «بُغْيَةُ الرّائِدِ لِما تَضَمَّنَهُ حَديثُ أُمِّ زَرْعٍ مِنَ الْفَوائِدِ» لِلْقاضي عياض بْنِ موسى الْيَحْصبِيِّ السَّبْتِيّ الْمُتَوَفّى سَنَةَ (544هـ).

وخُتم هذا اليوم الدراسي بمداخلة لرئيس مركز ابن أبي الربيع السبتي للدراسات اللغوية والأدبية فضيلة الدكتور محمد الحافظ الروسي، جعلها بعنوان «مُعاينة البيان النبوي وشهوده»، فتحدث في البداية عن وقوفه على هذا المعنى في كتاب وحيد هو كتاب «مصدّق الفضل» لشهاب الدين الدولت آبادي، وأن البيان النبوي لا يعرفه حق المعرفة إلا من عاينه، وهم صحابته الكرام، وذلك بمعاينة النطق والإشارة والحركة وغير ذلك.

وقد جعل الدكتور محمد الحافظ مداخلته تحت عناوين أورد فيها الأحاديث، مع ذكر موضع الشاهد وما يُستفاد منه، فتحدث أولا عما يتعلق بالهيئة من حركة ولباس، ونطق وصمت، ونظر وإغضاء، ثم انتقل إلى ما يتعلق بشهود البيان من معرفة وقته وزمانه ومكانه، ومعرفة الحال، ثم ما يتفرع عن معرفة الحال من معرفة الصوت، والتشبيك، والقبض على اللحية وما ناسب ذلك من أحوال.

وفي كل ذلك قد أَوْرَدَ الأحاديث التي تدل على هذه الأمور جميعا مشفوعةً بالشرح والبيان لِما يقوم شاهدا على ما ذهب إليه أولا من أن البيان النبوي لا يُعرف حق المعرفة إلا باجتماع هذه الأمور معا، بحيث لا يسقط منها شيء عند النظر في أي حديث.