تقرير عن الندوة الوطنية : “الفلسفة والتفكير بالفعل (تكريما للأستاذ نور الدين أفاية)”

عبد العزيز النقر

مريم العسلي

كلية الآداب - الرباط

تقديم :[1]

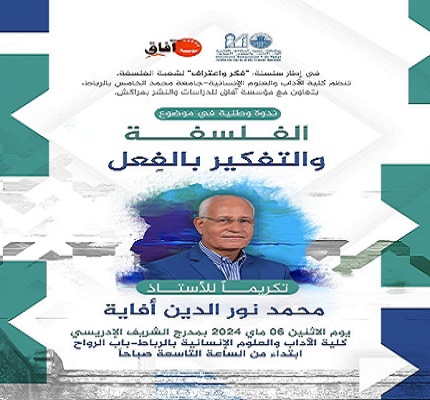

في إطار افتتاح سلسلة "فكر واعتراف" لشعبة الفلسفة، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية -الرباط بتعاون مع "مؤسسة آفاق للدراسات والنشر بمراكش" ندوة وطنية في موضوع "الفلسفة والتفكير بالفعل". جاءت أشغال هذه الندوة في سياق تكريم أحد أعلام الفكر المغربي المعاصر، وهو الأستاذ د. محمد نور الدين أفاية. وتجدر الإشارة إلى أن وقائع هذه الندوة قد جرت يوم 06 ماي 2024 بمدرج الشريف الإدريسي بكلية الآداب - الرباط. أشرف على تنسيق أعمالها كل من الأساتذة : عبد الواحد آيت الزين، الحسان سليماني، يوسف بن عدي. هذا في حين كان كتاب الندوة من تنسيق وتحرير الأساتذة : محمد الشيكَر، يوسف مريمي، عبد الواحد آيت الزين، ومن تقديم الأستاذ عادل حدجامي.[2]

لا يخفى على المتتبع للشأن الفكري عموما، وللفكر الفلسفي بشكل خاص، ما تدين به الساحة الثقافية المغربية والعربية للأستاذ أفاية. لقد أسهم الأستاذ نور الدين في تكوين أجيال من الباحثين في الفلسفة خلال مساره المهني كأستاذ بشعبة الفلسفة بالرباط. أما من الناحية الفكرية، فقد أغنى الأستاذ أفاية المكتبة العربية بمجموعة من الدراسات القيّمة والجادة. وقد توزعت أعماله على أكثر من حقل معرفي وشملت مواضيع مختلفة، حيث كتب في الفلسفة والسينما وحول المرأة والهوية والتحولات الاجتماعية وسؤال النهضة، ناهيك عن بعض الجوانب الثقافية المتعلقة بالتاريخ العربي. وبخصوص هذا المجال الأخير، يمكن الإشارة - على سبيل المثال - إلى كتابيه : "الغرب في المتخيل العربي - الإسلامي" و"الغرب المتخيل : صور الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسيط". نعتقد أن أهمية هذين العملين تنبع من كونهما يقاربان موضوعا لا يمكن أن يُعتبر، بحال من الأحوال، وليد الفترة المعاصرة. إذ لايخفى أن تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ظل، منذ نشأتها وحتى فترة ما يُعرف بـ"التراجع" أو "الانحطاط"، مرتبطا بكيفية من الكيفيات بهذا الآخر (الغرب)، سواء على المستوى السياسي أو المعرفي والعلمي. صحيح أن الخصائص التي طبعت هذه العلاقة خلال السياق الحديث والمعاصر تتمايز عن خصائص هذه العلاقة خلال الفترات التاريخية السابقة، إلا أن هذان الكتابان يُسعفان المرء في تتبع ورصد مظاهر هذه العلاقة خلال فترات تاريخية متباينة، هذه المظاهر تجلت في مستويات مختلفة، منها ماهو علمي - فلسفي، ومنها ما هو حضاري وثقافي ...

سنعمل فيما يلي على تقديم تلخيص موجز للمحاضرات العلمية التي شهدتها هذه الندوة.[3] وقبل الانتقال إلى التلخيص، نود أن نشير إلى أمرين : أ- بالموازاة مع أشغال الندوة، فقد استطاع القيمون على أعمالها أن يوفروا للقراء والباحثين كتابا مطبوعا يضم كل أعمالها. يكتسي هذا الأمر، في اعتقادنا، أهمية بالغة، إذ لا يخفى ما يجابه القيّمين على مثل هذه الندوات من صعوبات بخصوص طبع أعمالها، حتى أنه - في بعض الأحيان - قد يفصل بين أعمال ندوة ما وطبع أعمالها مدة زمنية غير قليلة. لهذا، يُحسب للأساتذة المنسقين طبع هذه الندوة (الفلسفة والتفكير بالفعل) وتقديمها بالموازاة مع أشغالها. إضافة إلى هذا، فإن المدة الزمنية المخصصة لكل محاضر لم تتجاوز الخمس عشرة دقيقة، ولا شك في أنها مدة غير كافية لتقديم كل الأفكار المهمة التي تنطوي عليها كل محاضرة. لهذا، فإن وجود أعمال الندوة مطبوعة سيملأ هذه الفجوة التي تطال كل ندوة، كيفما كانت، بحكم الإكراه الزمني الذي يفرض على المنظمين تحديد مدة محددة لكل محاضر. ب- كانت جلسة الافتتاح الرسمي من تسيير الأستاذ د. محمد مزوز (كلية الآداب - الرباط)، وقد ألقى فيها كلمة السادة الأساتذة : الأستاذة د. ليلى منير (عميدة كلية الآداب - الرباط)، الأستاذ المحتفى به د. محمد نور الدين أفاية (كلية الآداب - الرباط)، الأستاذ د. عبد الصمد تمورو (رئيس عبة الفلسفة بكلية الآداب – الرباط). أما الجلسة الأولى المخصصة للشهادات، فقد كانت من تسيير الأستاذ د. عزيز قميشو (كلية الآداب - الرباط). ألقى فيها كلمة (شهادات) بعض الأساتذة من أصدقاء وزملاء الأستاذ أفاية. وهؤلاء السادة الأساتذة هم على التوالي : الأستاذ د. عبد الإله بلقزيز (جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء)، الأستاذ د. محمد الشيخ (جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء)، الأستاذ د. صلاح بوسريف.

أ- الجلسة العلمية الثانية، بعنوان : "الصورة : معرفة ووجودا ":

شهدت هذه الجلسة العلمية إلقاء أربع محاضرات علمية تفضل بإلقائها السادة الأساتذة : د. شرف الدين ماجدولين، د. حسن المكراز، د. يوسف مريمي، د. محمد الشيكر، ود. محمد اوشويكة. وكانت هذه الجلسة من تسيير الأستاذ الحسان سليماني (جامعة محمد الخامس/الرباط). وتجدر الإشارة إلى أن المحاضرات قد جاءت موافقة لنفس الترتيب الوارد في الملصق الخاص بإعلان الندوة. سنقدم فيما يلي عرضا موجزا للأفكار الأساسية الواردة في هذه المحاضرات مع احترامنا للترتيب الذي ألقيت وفقه هذه المداخلات العلمية.

استهل الأستاذ شرف الدين ماجدولين (المعهد الوطني للفنون الجميلة/تطوان) محاضرات هذه الجلسة بمداخلة اختار لها عنوان : "معيارية الصورة : بين التأصيل الفلسفي والاستعمال النقدي". أكد خلالها على مجموعة من النقط الأساسية يمكن إجمالها على الشكل التالي : يحضر معيار الصورة في كتابات الأستاذ أفاية كموضوع للتفكر باعتباره "وسيلة نقدية وآلية تعبيرية ومفهوم فلسفي"، ويَمْثُل هذا المعيار في مجموعة من تحليلات ودراسات الأستاذ أفاية المتعلقة بـ"الأنساق الفكرية" و"الأساليب الجمالية". هذا فضلا عن تداخله مع العديد من المستويات الإشكالية المختلفة بحكم إحالتها على عدة "مراجع" فنية أو ثقافية أو سياسية ... من جهة أخرى، تنبع أهمية الصورة - في نظر المحاضر - من قدرتها على الانتقال من مستوى "االمضمون الذهني" و"المعطى التخيلي"، الذي يتميز باعتباره مفارقا، إلى مستوى آخر يمكن تسميته بـ"الوجود الخطابي" الذي يعبر عن شكل من أشكال الكتابة، سواء بالطابع اللغوي أو بالطابع البصري.

تمتاز مقاربة الأستاذ أفاية، حسب المحاضر، بأنها لم تقف عند حدود الوعي النظري بالطابع الملتبس لـ"المجال التداولي للصورة"، بل إنها تعدت ذلك إلى مستوى آخر بالغ الأهمية، وهذا المستوى يتجلى في سعيه (الأستاذ أفاية) إلى البحث عن إجراءات نقدية من شأنها تمكين عموم الباحثين من استثمار كل ما يميز الصورة من حيث "مرتكزاتُها الخطابية والذهنية" أو من حيث "عناصرُها التخيلية والموضوعية". وهذه المعطى هو ما يفسر، في نظر الأستاذ شرف الدين، مسار الانتقال المهم الذي أجراه الأستاذ أفاية من الاهتمام بالجماليات العامة إلى النقد السينمائي. وخلال هذا مسار، يحضر لديه بوضوح "وعي تاريخي بأشكال الصور" نظرا لاقتران الصورة، من حيث المبدأ، بإطاري الزمان والمكان اللذان يمثلان أرضية تتيح لـ"السرديات الإنسانية" إمكانية الظهور للعلن داخل معظم الحضارات المختلفة. بالتالي، تغدو الصورة مرتبطة بثلاثة مستويات يحددها الأستاذ شرف الدين (المحاضر) على الشكل الآتي : ارتباط تمثيلاتها بمجمل الوجود الإنساني من جهة، وحضورها بقوة في عملية تشكيل الإنسان لأنماط تمثل ذاته وتحولاتها من جهة ثانية، ثم اقترانها بأشكال الصيغ التعبيرية للإنسان وبطموحه إلى "التبليغ وإنفاذ الأثر" من جهة ثالثة.

وبناء على ذلك، تصبح الصورة من جهة تشكلاتها البصرية عبارة عن "منتج ثقافي" للتاريخ و"علة ثقافية" فاعلة فيه (أي في التاريخ). إضافة إلى ما تقدم، أكد المحاضر على أن مقاربة الأستاذ أفاية لتيمة الصورة لم تكن في كتاباته أمرا معزولا عن سياقات بحثية أخرى، ولعل أهمها (أي السياقات) هو مفهوم "الحداثة". يظهر أن التعالق الموجود بين هذه الموضوعات وغيرها يرجع، من منظور المحاضر، إلى حقيقة أن الزمن الحديث والمعاصر يمثل أكثر السياقات التاريخية "ارتهانا" للصورة بكل "حواملها" و"بلاغتها"، وبذك بحكم ما حققته "ثورة التواصل" المعاصرة من نتائج ونظرا لسمة "التفرع الخصيب" التي وسمت الفنون البصرية في هذا السياق التاريخي المعاصر.

ولئن شئنا، إجمالا، تحديد المفاهيم - أو المقولات بلغة المحاضر - الأساسية التي تشكل "الضوابط المركزية" للتعرف على كيفيات استعمال الصورة والوقوف على قوتها التعبيرية وغناها الدلالي وعمقها الفكري والجمالي، لقلنا إنها لا تخرج عن المفاهيم الخمسة التالية : الحداثة، المعنى، الآخر، المتخيل، والمعرفة. من جهة أخرى، اعتبر الأستاذ شرف الدين أن "النموذج النقدي" الذي يقدمه كتاب "الغرب المتخيل" يمثل "أصلا قاعديا" لكل المحاولات الساعية لـ"التأصيل والاستعمال" على المستويين النقدي والفلسفي. وهكذا، سيمثل هذا الأصل أرضية لدراسة العديد من القضايا المهمة من قبيل المثاقفة و"أشكال وعي العلاقة بالغير" ... وهذه الخطوة التي سماها المحاضر بـ"السعي إلى تمثل المرجعيات" ستليها خطوة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي ما وسَمَهُ الأستاذ شرف الدين بـ"فقه الوسائط" أو "درس الجماليات". وأبرز الأعمال الممثلة لهذه المرحلة الثانية من أعمال الأستاذ هي : كتاب "الصورة والمعنى" وكتاب "معرفة الصورة".

بعد وقوفه عند بعض المكتسبات النظرية التي حققتها أعمال الأستاذ أفاية بخصوص تيمة الصورة، خلُص الأستاذ المحاضر إلى أن العلاقة التي تجمع بين الصور عموما لا تعبر عن أي سمة من سمات التطابق أو التكرار بقدر ما تمثل صفة التجانس والانتماء إلى "سياق نوعي مخصوص" تكون فيه هذه الصور حاملة لـ"قيم موحدة لمتخيل ثقافي فريد".

جاءت المحاضرة الثانية معنونة بـ"الصورة في فكر محمد نور الدين أفاية : في الحاجة إلى تأسيس ثقافية بصرية"، وقد تفضل بإلقائها الأستاذ حسن المكراز (جامعة ابن زهر/أكادير). شكل الحديث عن منزلة الصور ة في مجمل أعمال الأستاذ أفاية محورا لمعظم الأفكار التي تطرق لها الأستاذ المحاضر. ويمكن إجمال هذه الأفكار، حسب المحاضر نفسه، في أربع قضايا أساسية : أ- التفكير في الصورة من حيث أسبابُ اتخاذها موضوعا للتفكير. ويرى الأستاذ المكراز أن هذه الأسباب متعددة ومتنوعة، من بينها - مثلا - موقف الأستاذ أفاية من "الذاتية" التي شكلت مرتكزا للفكر الحداثي، حيث همشت النزعة "العقلانية" أبعادا أخرى مهمة للإنسان كالبعد التخيلي وغيره من الأبعاد الأخرى.

ب- تتعلق النقطة الثانية بالدلالة التي يضفيها الأستاذ أفاية على موضوع الصورة. ومن الملاحظ هنا، من منظور المحاضر، أن الأستاذ نور الدين يرفض من حيث المبدأ إمكان تقديم تعريف جامع للصورة. ويبدو أن استعصاء الصورة على الانضواء تحت حد معين راجع إلى تنوعها وتباينها واندراجها في مستويات وأشكال تصل حد الاختلاف والتباين. لهذا السبب، يكتفي الأستاذ أفاية بتقديم تعريفات "إجرائية" ترتبط بسياقات مخصوصة أو بمستويات معينة بناء على رصد الخصائص المميزة لمجمل أنواعها المتباينة. بالمقابل، لا يحول عدم وجود تعريف محدد وجامع للصورة دون وجود إمكانيات لمعرفتها.

ج- تتعلق هذه النقطة بطرق معرفة الصورة. ويذهب المحاضر إلى أن الأستاذ أفاية اجتهد في البحث عن بعض الآليات التي تعين المرء على معرفة جيدة بـ"الصورة". د- تتعلق هذه النقطة الأخيرة بالخطوات التي المقترحة من طرف الأستاذ أفاية - في بعض كتاباته - بغرض "تحليل الصورة تحليلا" نقديا. ولا يعني هذا بالضرورة أنه يقدم منهجا معينا باعتباره المنهج الوحيد القادر على مقاربة الصورة في كل أبعادها وإشكالاتها. لهذا، يرفض الأستاذ نور الدين انتقاء أي منهج وطرح باقي المناهج الأخرى. وبدل ذلك، يدعو إلى اعتماد مقاربات تتميز بتنوع "المنطلقات" واختلاف "الرؤى". بتعبير آخر، ينبغي اعتماد رؤية نقدية تستند إلى ثلاث نقط أساسية : أ- الصرامة النقدية. ب- أخذ الشرط التاريخي لكل قراءة نقدية بعين الاعتبار. ج- ضرورة النظر للنقد كـ"تفكير بالفعل" بدل اعتباره مجرد ترف فكري أو نظر عرضي.

تفضل الأستاذ يوسف مريمي (جامعة الحسن الثاني/الدار البيضاء) بإلقاء المحاضرة الثالثة التي اختار لها العنوان التالي : "السينما والأفق النقدي عند محمد نور الدين أفاية". دبّج الأستاذ مريمي مداخلته بالثناء على الأستاذ أفاية باعتباره يجمع، في نفس الآن، بين صفة الأستاذ النموذج وسمة المفكر الجاد، ليُعرج بعد ذلك مباشرة على الحديث عن النقط الجوهرية التي تُشكل مدار مداخلته. ويمكن إجمال هذه الأفكار على الشكل الآتي : يتميز فكر الأستاذ أفاية بكونه فكرا "نقديا متعدد الاتجاهات". وفي هذا السياق، شكلت السينما، بالنسبة لكتابات الأستاذ أفاية، ورشا بالغ الأهمية لممارسة فعل التفكير، حيث تم نقل السينما من "قاع البداهة" إلى أفق أكثر رحابة وأكثر صرامة، وهذا الأفق هو ما يسميه الباحث (المحاضر) بالأفق النقدي- الفلسفي.

لكن، لا يعني هذا أننا يمكن أن ندرج اجتهادات الأستاذ أفاية فيما يُصطلح عليه بـ"السينما الفلسفية" أو "الفلسفة السينمائية"، وذلك نظرا لأن أمرا كهذا قد يؤدي إلى - أو على الأقل يوحي بـ - بروز نوع من التباين الكبير بين المفهوم والصورة. وعلى العكس من ذلك، مثلت كتابات الأستاذ نور الدين سعيا حثيثا إلى "خلق احتضان متبادل" بين السينما والفلسفة. باء عليه، يمكن القول إن أعمال الأستاذ المحتفى به (أفاية) قد مثلت محاولة من بين المحاولات الرائدة - في الفكر العربي المعاصر - التي فطنت إلى الأهمية الفلسفية للسينما، والتي تتجلى في ثلاثة مستويات أساسية هي : الإنسان، العالم، والمعرفة.

بعد هذا، فصّل المحاضر القول حول هذه المستويات الثلاثة مطعما كلامه بشواهد نصية مستقاة من أعمال للأستاذ أفاية. إن ما يميز مقاربة الأستاذ أفاية لموضوع السينما، حسب المحاضر، هو كونها تتجنب الواقعية الفجة (أي التطابق) من جهة، كما كما تتفادي المقاربة السيكولوجية (أي الاستبطان) من جهة أخرى. وتفضل، بدل ذلك، أن تقتفي في مقاربتها "طريقا وجودية" قادرة على الإحاطة بكثافة الصورة السينمائية وغنى عناصرها التي تجمع (أي الصورة)، في نفس الوقت، "الواقعي" بـ"المتخيل". من جهة أخرى، تعبر تلك المستويات الثلاثة عن شكل من أشكال مساءلة الواقع السينمائي المحلي بحيث تتيح إمكانية للتساؤل عن كيفيات حضور الواقع والإنسان والمعرفة في الممارسة السينمائية داخل بلداننا. وفي هذا السياق، يؤكد المحاضر - استنادا إلى قول للأستاذ أفاية نفسه - أن الواقع السينمائي عندنا يعاني أزمة تتوزع على أكثر من مستوى، من بينها - مثلا - عمليات الإنتاج والإبداع أو حتى مستوى النقد السينمائي. وفي ختام هذه المحاضرة، تساءل الأستاذ المحاضر حول بعض القضايا الراهنة التي تجمع بين السينما والأفق الحداثي المأزوم في بلداننا.

أما فيما يخص المحاضرة الرابعة، فقد تفضل بإلقائها الأستاذ محمد الشيكر (جامعة محمد الخامس)، وكان عنوانها هو : "محمد نور الدين أفاية : شغف الصورة، أو الخروج من الفلسفة عبر الفلسفة". بعد كلمات الشكر والامتنان لشعبة الفلسفة على هذه المبادرة الكريمة، وبعد الثناء والإشادة بالأستاذ المحتفى به، انتقل المحاضر إلى صلب مداخلته التي عرّج فيها على محطات أساسية يمكن التطرق إليها - إجمالا - على الشكل التالي : لم يشكل ولوج الأستاذ أفاية إلى عالم السينما خروجا من عالم الفلسفة، بل على العكس تماما، عبّر ذلك الدخول إلى ميدان النظر السينمائي، في المقام الأول، عن عمل فلسفي بامتياز. ولا يعني هذا أن السينما هي فقط ما يحتاج إلى هذا النوع من العمل الفلسفي، بل إن هذا الأخير نفسه (أي الفلسفة) لم يعد في مُكنته أن ينتدب نفسه ليكون "المحضن الوحيد والاستثنائي" للأنماط الجديدة من النظر (الفكر).

ولئن كانت الفلسفة، خلال مراحل مهمة من تاريخها، قد هيمنت على الفن بدعوى حيازة اللوغوس وامتلاك الحقيقة، فإنه قد صار في الوقت الراهن من المتعذر عليها اعتبار الفكر خصيصة لها وحدها دون ما عداها. فالفن يفكر في نفس القضايا والمعضلات التي تفكر فيها الفلسفة، لكن وفق كيفيات مختلفةعن الكيفيات والأشكال التي يتوسلها الفكر الفلسفي. لهذا الاعتبار، غدت الفلسفة في الزمن الحاضر ملزمة بـ"رسم خطوط انفلات جديدة" نحو مجالات غير مطروقة في الفلسفات التقليدية. وهذا من شأنه أن يتيح للفلسفة إمكانيات لـ"معانقة قوى فكرية حليفة". بناء على ذلك، أكد الأستاذ الشيكر أن اهتمام الأستاذ أفاية بالسينما يندرج في هذا السياق الرامي إلى استقصاء سبل وقضايا أخرى غير تلك التي تتيحها الفلسفة بـ"تيماتها التقليدية". ولا يعني هذا بالضرورة تخليا عن الرهانات والأسئلة الفلسفية، بل إنه يعبر، في الحقيقة، عن نوع من الاستئناف الفعلي لها (الفلسفة) من خلال الانفتاح على - ما يسميه المحاضر - "هوامشها البصرية".

كانت المحاضرة الخامسة، والأخيرة، من إلقاء الأستاذ محمد اشويكة (المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين/مراكش)، وجاءت معنونة بـ"فلسفة السينما : قراءة في أعمال محمد نور الدين أفاية". تطرق خلالها المحاضر إلى بعض الصعوبات التي جابهت - ولا تزال - الدراسات الأكاديمية المتعلقة بالمجال السينمائي. حيث لم تستطع هذه الدراسات مسايرة الانتعاشات التي شهدها النقاش "السينفيلي" الذي عرف مساهمات مهمة لبعض المشتغلين بالفلسفة. وأثناء حديثه عن السياق التاريخي للاهتمام بالسينما داخل الثقافة المغربية، أشار المحاضر إلى مجهودات بعض الأساتذة المنتمون للفلسفة والعلوم الإنسانية، كالأساتذة : مصطفى المسناوي ومحمد الدهان ونور لدين الصايل. وفي هذا السياق، يبرز الإسهام النوعي للأستاذ أفاية الذي نشر كتابا "سباقا" - خلال الثمانينيات - في مجاله. وتنبع ميزة ذلك العمل من توسل كاتبه بمناهج تحليلية بغية التفكير في "الظاهرة السينمائية".

أما بخصوص باقي الأعمال الفكرية للأستاذ أفاية، فيذهب المحاضر إلى أن المدار الأساس الذي تدور في فلكه جل تلك الأعمال يظل هو مفهوم "النقد". وهكذا، ارتأى الأستاذ اشويكة أن يُعرّج على بعض النقط الأساسية التي تتوزع على ثلاثة أصعدة : أ- ملامح المشروع النقدي السينمائي عند الأستاذ أفاية. ب - كيفيات تشكل مرجعياته الفلسفية. ج- مظاهر التكامل والتمايز التي وسمت رؤى وتصورات المحتفى به (الأستاذ أفاية). اجتهد الأستاذ اوشويكة في مقاربة هذه القضايا الثلاث السالفة من خلال تحليلات دقيقة وواضحة، وقد استند في معظم استشكلاته واستدلالاته وشروحه إلى ثلاثة كتب مرجعية (من تأليف الأستاذ أفاية)، وهي : "الخطاب السينمائي بين الكتابة والتأويل"، "الصورة والمعنى"، و"صور الوجود في السينما والفلسفة". وفي الختام، خلُص الباحث (المحاضر) إلى أن مباحث الوجود والمعرفة والقيم كانت حاضرة بقوة في الكتب الثلاثة الآنفة، وهو ما يعني أن البعد الفلسفي ظل يتخلل كل ثنايا الكتابات السينمائية للأستاذ نور الدين أفاية.

ب- الجلسة العلمية الثالثة، بعنوان : الغيرية وسؤال الاعتراف على محك النقد الفلسف:

في الفترة المسائية، كانت الجلسة العلمية الثالثة من تسيير الأستاذ عبد الرحيم دقون (كلية الآداب - الرباط)، وجاءت مُعنوَنة بـ: "الغيرية وسؤال الاعتراف على محك النقد الفلسفي". كان موضوع الجلسة هو سؤال الاعتراف من خلال العلاقة مع الآخر في أعمال وفكر الأستاذ محمد نور الدين أفاية، حيث تفضل بدايةً الأستاذ عبد الرحيم الدقون بكلمته معتبرا أن مسألة الاعتراف حاضرة سواء من خلال الاعتراف بفكر هذا الرجل من حيث إسهامه الفعال في المسار الفكري العربي، أو من حيث كونها حاضرة في أعماله فيما يتعلق بالعلاقة مع الآخر التي ينبغي أن تقوم على نوع من الاعتراف المتبادل بين الأنا والآخر. فهذه العلاقة بالنسبة للأستاذ محمد نور الدين أفاية ينبغي أن تقوم على نوعٍ من الاعتراف النقدي وأخذ مسافة من الأنا ومن الآخر.

كانت المداخلة الأولى من تقديم الأستاذة الباحثة ابتسام براج (جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء)، وجاءت معنونة على الشكل التالي : "صورة الآخر عند محمد نور الدين أفاية". أشارت الباحثة بداية إلى أن عمل الأستاذ "الغرب المتخيل : صورة الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسيط" يدور أساسا حول السؤال التالي : "هل كل ما نعرفه عن الآخر هو من نسج خيالنا؟"، فالأستاذ لا يذهب إلى الطرح القائل بأن كل ما نعرفه عن الآخر هو عبارة عن صور متخيلة لا علاقة لها بالواقع، بل إن صورنا عن الآخر هي صور مركبة من العقل كما من الواقع. كما أكدت أيضا على أن سؤال الذات لا ينفصل عن سؤال الآخر في فكر الأستاذ نور الدين، إذ لا أحد يمكنه أن يعرف ذاته بمعزل عن الآخر وبدون مواجهته. وقد تطرقت لمسألة معرفة الشرق بالغرب ومعرفة الغرب بالشرق التي ناقشها الأستاذ في كتابه. هذا بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الصور النمطية في بناء هذه المعرفة، إذ ينطلق الأستاذ أفاية من حقبة العصر الوسيط باعتبارها حقبة كانت حافلة بالصراع والمواجهات بين الطرفين، وقد كان غرض الأستاذ من هذه العودة هو دراسة الصور النمطية التي شكلها كل طرف عن الآخر بحكم أن تلك الصور النمطية هي صور مسافرة عبر الزمن بحيث لا يزال تأثيرها نافذاً إلى اليوم. وقد ذكرت الباحثة عدة أمثلة عن الصور السائدة عن "الشرق" لدى "الغرب" وعن "الغرب" لدى "الشرق"، وكيف لعبت هذه الصور النمطية التي أنتجها كل طرف عن الآخر دورا مهما في تبادل العداء والصراع بين الطرفين، الأمر الذي يدفع المرء إلى التساؤل عن أهمية "الاستشراق" في هذا الشأن، حيث ينبغي على "الاستشراق" أن يبني استنتاجاته انطلاقا من دراسة النصوص من أجل التخفيف من وطأة الصورة النمطية المنسوجة عن الإسلام في حالات العداء والصراع.

أما المداخلة الثانية فقد كانت من تقديم الباحث نور الدين الولاد (جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء)، وكان عنوانها هو : "متى يكون الفكر نقديا؟ مدخل إلى فكر أفاية". وقد تفضل الباحث بالقول إن الفكر النقدي هو فكرٌ حرٌ يدعو للتفكير، يحمل إرادة في منح المعنى للحياة والوجود، ويقابله الفكر المتحجر المنغلق على نفسه. فبالنسبة للأستاذ أفاية، فإن الفكر النقدي يمنح أدوات لفهم العالم والوجود والمعرفة، كما لا يتوقف الفكر النقدي عن المساءلة والمراجعة، فهو فكر منتج يستند إلى أشكال مختلفة من المسؤولية المعرفية والتواضع في المناقشة والتواصل مع وجود الاختلاف. بناء على ذلك، فإن كل ما هو أيديولوجي ومألوف واعتيادي يشكل سلطة خفية تُغيّب الفكر النقدي، لذلك يستدل الأستاذ أفاية بكانط الذي يدعو إلى التنصل من سلطة اليومي والأيديولوجي. وقد أشار الباحث إلى أن سؤال "ما الأنوار؟" الذي طرحه كانط قد شكل مراجعةً وتعريفاً للفكر النقدي لدرجة أنها (أي المراجعة) لم تترك مجالاً آخراً للإضافة، فقد أضحى الفكر النقدي استخداماً حراً للعقل دون المساس بحرية الآخرين؛ أي تجسيد الحرية الشخصية دون المساس بالواجب الأخلاقي. ولذلك يولي الأستاذ أفاية أهمية كبرى لكانط في تعريفه للفكر النقدي في الحقبة الغربية الحديثة.

وتُعد النظرية النقدية من بين المحطات الأساسية - في الفكر الغربي - التي تستحق فعلا أن نقول عنها نقدية، وذلك راجع إلى أن فلاسفة النظرية النقدية حاولوا التفكير في مسألة التغيير انطلاقا من ممارستهم للنقد من منطلق تفكير الإنسانية في نفسها واعتمادا على شكل جديد من النظرية الاجتماعية. أما بالنسبة للمشهد العربي المعاصر، فيرى الأستاذ أفاية، حسب المحاضر، أن موجة النقد التي خاضها بعض المفكرين العرب لاتزال في بداياتها. واختتم الباحث مداخلته بالإشارة إلى أهمية النقد في فكر الأستاذ أفاية من أجل إحداث نهضة فكرية في ساحتنا العربية. وبالتالي، رفضه لكل نزعة تتنكف للمستقبل أو تقبل بركونها إلى الإيديولوجيا.

أما عن مداخلة الأستاذ نبيل فازيو (جامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء) فقد كان موضوعها متعلقا بصورة الغرب في المتخيل الإسلامي العربي الوسيط كما قدمه الأستاذ نور الدين أفاية. ومن خلال اعتماده على كتاب "الغرب المتخيل"، يرى الأستاذ فازيو أن اهتمام الأستاذ أفاية بمشكلة الغرب كان نتيجة لتصوره لممارسة فعل التفلسف بحد ذاته، إذ إن فعل الفلسفة عنده ليس مجرد سردٍ لمرويات الفلاسفة، بل إنه تفكير في الواقع وفي الأسئلة الراهنة التي تهم الإنسان. ولعل أهم سؤال كان يشغل الأستاذ أفاية هو السؤال المرتبط بعلاقة العالم العربي الإسلامي بالغرب. لقد كانت قراءة الأستاذ فازيو لهذا الكتاب بمثابة تمرين لفهم هذا الغرب في جو يسوده شعور بالإحباط تجاه هذا الأخير.

يشير الأستاذ فازيو إلى أن معرفة الغرب تقتضي استحضار مفهوم الصورة النمطية والمتخيل. ولكي لا نبتعد عن العقلانية الإسلامية الكلاسيكية، ينبغي علينا أن نعتد بمنظور يسمح لنا بإعادة مساءلة لغتنا التي نسمي بها هذا الغرب. ويفرض علينا هذا المنظور أن نتعامل مع هذا الغرب بوعي مسبق بالخطاب الذي نكونه عنه. وفي هذا السياق، يفتح لنا الأستاذ أفاية الباب للباراديغم الديني لفهم هذا الغرب، وهو لا يحصر علاقة الإسلام بالغرب في المنظور الديني، بل إنه يفتح هذا الباب لكي ينبهنا إلى أن الجانب الديني عامل حاسم في فهم كل علاقة ممكنة بالغرب الآخر. لقد كان السؤال المستتر وراء هذا الكتاب هو : هل تسمح لنا هذه الصورة بالإبقاء على أمل في فهم هذا الغرب وفهمه لنا أم أن هذه الصورة النمطية تقف حجرا عائقا يحول دون أي حوار ممكن؟ أشار الأستاذ نبيل فازيو إلى أن الكتاب يرصد عوائق الحوار في صورتين متناقضتين : يكشف لنا عن معيقات الحوار، ثم يبين لنا أن كل حوار لا يتجاوز هذه المعيقات يبقى حوارا صعبا وأن عقلانية هذا الغرب ولدت فينا ردود فعل لا عقلانية لا تزال تتحكم فينا إلى يومنا هذا. واختتم الأستاذ نبيل مداخلته متسائلا : هل لاتزال هذه الصورة تشكل عائقا أمامنا ؟ وهل هذه الأحداث المأساوية التي نعيشها اليوم لا تزال تترك لنا مجالا للحوار؟

ج- الجلسة العلمية الرابعة، بعنوان : الإصلاح، الديمقراطية، الحداثة :

كانت الجلسة العلمية الرابعة من تسيير الأستاذ عبد الرحيم البيدق (كلية الآداب - الرباط)، حيث تقدم بالإشارة إلى أن المفاهيم الأساسية التي تدور حولها هذه الجلسة هي : الحداثة، الإصلاح، والديموقراطية. وقد تفضلت بإلقاء المحاضرة الأولى الباحثة أسماء عريش (جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء)، وكان عنوان محاضرتها هو : "الحداثة العربية وشروط الإصلاح في فكر محمد نور الدين أفاية". وقد تطرقت الباحثة إلى مسألتين أساسيتين هما : إشكالية المعنى في مفهوم النهضة والحداثة باعتبار أن الأستاذ أفاية كان على وعي بضرورة مراجعة هذين المفهومين وتقديم دلالة مغايرة لهما. أما المسألة الثانية فهي الشروط التي قدمها الأستاذ أفاية لتحقيق الإصلاح والتجديد الفكري داخل المجتمع العربي عموما، والمغربي بشكل خاص. وقد تفضلت الباحثة بذكر الخطوط العامة التي يطرحها الأستاذ أفاية كشرط للتحقق مشروع الحداثة في العالم العربي، حيث يرى، حسب المحاضِرة، أنه ليس من ترياق فعال لإصلاح المجتمع العربي سوى التخطيط المعقلن واتباع استراتيجية إصلاحية واضحة المعالم والأهداف، استراتيجية تقوم على الديموقراطية وتنمية الحس الثقافي مع الانفتاح الحضاري الخلاق على الثقافة المعاصرة وحماية الكرامة الإنسانية ...

أما المداخلة الثانية فقد كانت للأستاذ الباحث يوسف أقرقاش (جامعة محمد الأول - وجدة) الذي اختار لها عنوان : "الحداثة العربية وشروط الإصلاح في فكر محمد نور الدين أفاية". اقتصر المحاضر في كلمته على جزء محدد من أحد كتب الأستاذ أفاية - بعنوان "الديمقراطية المنقوصة" - حيث يتطرق لضرورة التمييز بين "الديموقراطية" و"الليبيرالية السياسية". كما أكد المحاضر كذلك على أن الديموقراطية - بما هي نظام سياسي - ينتج على مبدأي الحرية والمساواة مؤكدا وجود فرق بين الحرية السياسية والحرية المدنية. إضافة إلى هذا، أشار الباحث إلى مسألة تطرق لها الأستاذ أفاية وهي أن ظروف المجتمعات الحديثة تجعل من تدبير مسألة السلطة أمرا صعبا نظرا لشساعة الحيز الترابي الذي تشغله الدول الحديثة. لكن رغم ذلك، يبقى من إيجابيات الليبيرالية السياسية أنها تحقق المبدأ الأساسي في كل نظام ديموقراطي، ألا وهو الحرية. حاول الباحث أيضا أن يناقش بعض القضايا المرتبطة بهذه النقطة، من قبيل التساؤل عما إذا كانت الليبيرالية السياسية في المجتمعات الحديثة تحترم المبادئ التي تدَّعيها أم لا.

أما المداخلة التالية فقد كانت للباحثة يسرى الهراق (جامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء)، وكان موضوعها هو : "المرأة بين الاعتراف ومأزق الهوية والاختلاف عند الأستاذ محمد نور الدين أفاية". أشارت المحاضِرة بدايةً إلى أن الهدف من مداخلتها أساسا هو النظر في صلب تواجد المرأة داخل المجتمع وعلاقتها بالرجل وما تتميز به هذه العلاقة من وجهة نظر الأستاذ أفاية، إذ تتمثل جهود الأستاذ في مراجعته للعديد من المفاهيم ومقاربتها بصيغ جديدة. ومن بين هذه المفاهيم : مسألة المرأة، الهوية، والاختلاف. مشيرة بذلك إلى أن الأستاذ أفاية يعتبر أن مفهوم الاعتراف يطرح نفسه كحلٍ لأزمة الاختلاف الثقافي، متسائلة بذلك : هل يمكن أن يشكل الاختلاف مأزقا بالنسبة للمرأة؟ وهل يمكن للاعتراف أن يكون نموذجا قيميا لحماية هوية المرأة مع الحفاظ على اختلافها ؟ وقد عالجت الباحثة هذه التساؤلات من خلال ثلاث نقاط : ففي النقطة الأولى حاولت الباحثة تسليط الضوء على موقع المرأة في كتاب "الوعي بالاعتراف"، موضحة أن هاجس الأستاذ في هذا الكتاب كان هو الفهم؛ أي فهم ما يجري من أحداث وتحولات ترتبط بموضوعات تشكل "بؤراً صراعية"، مشيرةً إلى أن الأستاذ أفاية يعتبر أن حداثة وتطور مجتمع ما يمكن أن يتحدد في نقطتين : تنظيم المدينة، والدور الذي يُسند إلى المرأة.

أما في النقطة الثانية، فقد بينت الباحثة كيف أن الكتابة الذكورية هي التي كانت دائما توضع في المركز بينما يتم تهميش الكتابة النسوية. ويرجع ذلك، حسب الأستاذ أفاية، إلى أن المرأة تعيش نفيا وجوديا، بينما حين تعبر عن وجودها فهي تنتج كتابة جذرية. والمعلوم أن كتابات النفي هي أشد الكتابات عنفا وتوثرا. وعلى هذا الاعتبار، فإن "جذرية" الكتابات النسوية مردها إلى تمرد المرأة ورغبتها في مقاومة "التهميش". أما في النقطة الثالثة، فقد أشارت الباحثة إلى أن التغيير الدائم لصور المرأة وأساليبها هو ما يجعل رغبتها، حسب البعض، منفلتة عن "منطق العقل"، الأمر الذي يجعل الرجل "عاجزا" عن فهم المرأة. وقد أنهت الباحثة مداخلتها بالقول إن مشروع المفكر محمد نور الدين أفاية يروم بالأساس مساءلة الواقع، ولهذا السبب قام بترتيب أفكاره وفق ما يستلزمه منه موضوع دراسته دون إغفال الجانب الفلسفي من جهة، وأسئلة الحاضر من جهة أخرى.

د. الجلسة الختامية :

نظرا لأن الندوة تندرج في إطار سلسة "فكر واعتراف"، فقد ارتأت اللجنة التنظيمية أن تخصص هذه الجلسة الختامية لتقديم كلمة تفضل بإلقائها المحتفى به الأستاذ محمد نور الدين أفاية. قام بتسيير هذا الجلسة الأستاذ عادل حدجامي (كلية الآداب - الرباط). وفي كلمته الختامية، أكد الأستاذ أفاية على مجموعة من النقط المهمة، من قبيل المكانة والريادة التي حازتها - ولا تزال - جامعة محمد الخامس منذ نشأتها، حيث اعتبر أن من مظاهر تفرد هذه الكلية كونها استطاعت أن تنتج "رأس مال رمز" قل نظيره في باقي المؤسسات الجامعية. كما عرّج خلال كلمته على بعض المحطات الأساسية من سنين تكوينه وتدريسه بهذه الكلية، سواء فيما تعلق بالمستوى الإنساني - الشخصي أو بما ارتبط بالمستوى الأكاديمي - المعرفي. كما أكد على فرحه العارم وغبطته الكبيرة بهذا اللقاء العلمي والإنساني الذي خصته به شعبة الفلسفة، مقدما شكره وامتنانه لكل الأصدقاء والزملاء الذين أسهموا في هذا اللقاء التكريمي تنظيما ومشاركة (سواء كانت هذه المشاركة عبارة عن شهادات أو محاضرات).

إضافة إلى ما تقدم، فقد اغتنم الأستاذ أفاية الفرصة للوقوف عند بعض الدلالات الإنسانية والفلسفية التي يكتسيها مفهوم "الاعتراف" الذي يتعالق مع مفاهيم - وقيم - أخرى من قبيل "الوفاء" الذي قد يرتقي، في نظره، إلى قيمة "الفضيلة" عندما يقترن بخاصيتي المحبة والتقدير. كما عمل أيضا على توضيح بعض الأوجه والجوانب التي يمكن أن تجتمع فيها كل من فضيلة المعرفة (العمل الأكاديمي) وقيمة الاعتراف. ولا شك في أن وجود بيئة "محفزة" "وحاضنة" يعد شرطا أساسيا لتواجد ثقافة "الاعتراف" وازدهارها. وقف الأستاذ أفاية كذلك بشكل مفصل عند بعض المحطات الشخصية من مساره العملي والأكاديمي، مع حديثه عن أهم محطات تكوينه المعرفي وعلاقته الفكرية ببعض أعلام الفكر المغربي والعربي المعاصريين. وفي خضم تطرقه لهذه المحطات، أشار المحتفى به إلى بعض الصعوبات والعوائق التي كان عليه وعلى بعض مجايليه من الباحثين أن يواجهوها ويجتهدوا في سبيل تجاوزها خدمة للبحث الفلسفي في بلادنا. وفي الختام، أشاد الأستاذ أفاية بالروح الإيجابية والمثابرة التي تطبع شعبة الفلسفة في الوقت الحالي.

بعد تقديم الأستاذ أفاية لكلمته، ارتأت اللجنة التنظيمية أن تفتح بابا للحوار المباشر بين الأستاذ أفاية والحاضرين، وذلك من خلال طرح بعض الأسئلة من لدن الحاضرين (أساتذة وطلبة) أو تقديم بعض الارتسامات والشهادات تجاه الندوة عموما، أو في حق المحتفى به بشكل خاص. وقبل الاختتام الرسمي لفعاليات الندوة، تفضل الأستاذ يوسف بن عدي (كلية الآداب - الرباط) بإلقاء كلمة باسم اللجنة التنظيمية.

[1] - يتقدم الباحثان عبد العزيز النقر ومريم العسلي بالشكر الجزيل للأستاذ د. جمال بامي، رئيس مركز ابن البنا المراكشي، على تفضله بقبول نشر نص التقرير على الموقع الإلكتروني للمركز.

[2] - عنوان الكتاب كاملا هو :

محمد الشيكَر ويوسف مريمي وعبد الواحد آيت الزين (تنسيق وتحرير)، الفلسفة والتفكير بالفعل في كتابات محمد نور الدين أفاية، مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال، الطبعة الأولى، 2024. (384 صفحة).

[3] - تكلف عبد العزيز النقر (طالب باحث بكلية الآداب - الرباط) بكتابة تقرير الجلسة العلمية الثانية والجلسة الختامية، بينما تكلفت مريم العسلي (طالبة باحثة بكلية الآداب - الرباط) بكتابة تقرير الجلستين العلميتين الثالثة والرابعة.