يحظى تراث علم أصول الفقه بعناية خاصة من الباحثين المسلمين ومن غيرهم نظرا للمكانة المتميزة التي يشغلها هذا العلم في البناء العام للعلوم الشرعية. فهو من جهة، علم المنهج في المعرفة الإسلامية الأصيلة يميز من حصّله بين ما يصلح دليلا شرعيا وما لا يصلح، ويحدد مرتبته في سلم الأدلة، ويبين كيف يستدل به سواء كان نصا شرعيا أو أصلا يشهد له الشرع بوجه من الوجوه. وهو من جهة ثانية، علم استنباط الأحكام الشرعية؛ أي علم إنتاج الفقه، وتمييز الحلال من الحرام، وباب الاجتهاد في النوازل والمستجدات، وتنزيل الأحكام على واقع معين زمانا ومكانا وأشخاصا وأحوالا.

هذا الارتباط المباشر بإنتاج الفقه يجعل علم أصول الفقه علما “حيّا” بكل ما في الكلمة من معنى؛ لأن التراث الفقهي يتحول جزء منه بتغير الواقع إلى تاريخ، بينما يبقى التراث الأصولي، سواء في شقه المتعلق بفهم الخطاب الشرعي أو في شقه المتعلق ببناء الأحكام على المصالح المعتبرة شرعا، تراثا حيا بغض النظر عما تسرب إليه من آفات سيأتي ذكرها.

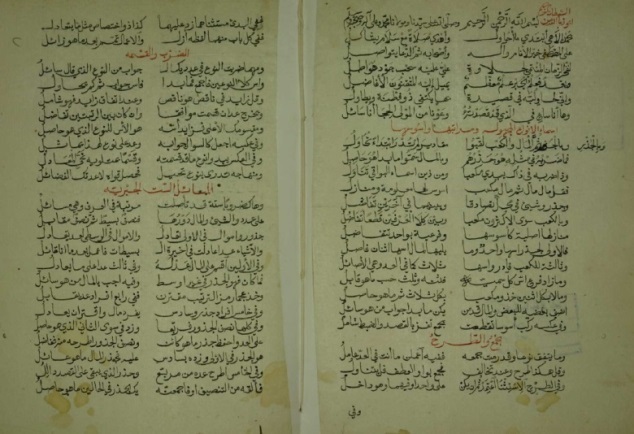

وهذا التقدير الذي يحظى به التراث الأصولي عند علماء المسلمين تترجمه المحاولات المختلفة لتمحيصه وتحرير مفاهيمه وتنقيح قواعده؛ وعيا منهم بأن كل ترشيد لمسار هذا العلم أو تجديد له يسهم بقدر ما في استجابة الفقه الإسلامي لحاجات المجتمعات المسلمة. فثمرة علم أصول الفقه هي إنتاج الحكم الفقهي كما صور ذلك أبو حامد الغزالي وهو يشبه هذا العلم بالشجرة[1]. وكل اضطراب في جسم هذه الشجرة وعافيتها ينعكس على صحة الثمار المجتناة منها.

فالفقه، مع علو قدره وخطورة شأنه، “في حكم الفرع المتشعب عن علم الأصول. ولا مطمع في الإحاطة بالفرع وتقريره والاطلاع على حقيقته إلا بعد تمهيد الأصل وإتقانه؛ إذ مثار التخبط في الفروع ينتج عن التخبط في الأصول”[2]. فإذا أضفنا إلى هذه الاعتبارات المبدئية ما طرأ على المجتمعات المسلمة في عصرنا من تحولات عميقة وتطورات متسارعة وتحديات كبيرة؛ وخاصة في المجالات المرتبطة بالتنظيم الاجتماعي والنشاط الاقتصادي والتدبير السياسي؛ فإن القراءة العلمية المستبصرة للتراث الأصولي، بمنهج سديد وأدوات دقيقة، قصد تطوير ما يحتاج منه إلى تطوير، تصبح من أولويات النهضة العلمية المنشودة في العالم الإسلامي.

وغاية هذا البحث التنبيه إلى أن هناك معيارا في تسديد تلكم القراءة المنشودة؛ وإن بدا عند الحديث عنه واضحا إلى درجة تقارب البداهة؛ فإنه في التاريخ البعيد لهذا العلم كما في تاريخه القريب؛ بل وعند طائفة من المعاصرين، لا يحظى عمليا، على الأقل، بالقبول. إنه معيار الوظيفية الذي يجيب عن سؤال: ما وظيفة علم أصول الفقه الأساسية؟

لا يختلف الأصوليون في تحديد وظيفة علم أصول الفقه الأساسية في كونها تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية. وهذه الوظيفة كانت بوصلة الإمام أبي إسحاق الشاطبي (ت 790ﻫ)، أحد كبار مجددي علم أصول الفقه[3]، في تخليص علم الأصول من كثير مما علق به من الشوائب؛ حيث يقول: “كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له، ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له”[4].

لكن عوامل متعددة أسهمت في جعل هذه الوظيفة في معظم الأحيان ثانوية، وتوطد هذا الاتجاه في العصور التي انكفأت فيها العلوم الإسلامية على نفسها تدور في حلقة المختصرات والشروح والحواشي؛ بحيث تتنافس الهمم وتتسابق القرائح في مسار مرسوم سلفا للعلم؛ إلا ما كان من إشارات خجولة من أئمة أعلام إلى آفات عسر دواءها أو إلى آفاق عز مرتادوها.

وأحسب أن الوعي بهذه العوامل مدخل لا تنفتح لنا أبواب قراءة تراثنا الأصولي قراءة راشدة إذا تجاوزناه؛ لأننا سنعيد حينئذ اجترار موقفين اثنين:

1. موقف يمجد التراث الأصولي ولا يكاد يرى أن شيئا يحتاج فيه إلى تجديد؛ إلا ما كان من تحرير محال النزاع وتحقيق الأقوال. وقصارى ما يقتضيه واجب الوقت بالنسبة لأصحاب هذا الموقف حسن عرض التراث الأصولي وتقديمه للمتعلمين والباحثين بطريقة سهلة سلسة. وآفة هذا الموقف أن أصحابه، وكثير منهم من العلماء الراسخين، لا يستطيعون الخروج من أسر هذا التراث. فهم يعيدون إنتاج قضاياه وخلافاته وصراعاته لأنهم يعزلونه عن المحيط الذي تبلور فيه. فكأن العلم مجرد قضايا ومقولات لا ينشئها إلا الدليل، وكأن الأصولي فردا أو مجموعة لا يتأثر بأي عامل من العوامل الاجتماعية والثقافية التي تتأثر بها المعرفة البشرية.

وحصيلة هذا الموقف الذي يذهل عن سنن الله في المعرفة البشرية أنه يكتفي بالاختيار داخل التراث الأصولي من الأقوال المتعارضة والترجيح بينها عند الحاجة. ومع أن هذا المسلك قد يكون جزءا من الحل؛ لكنه لا يرقى إلى الوعي بمستوى الآفات التي تلبس بها علم أصول الفقه مما يتجاوز الآراء والأقوال المتهافتة إلى خلفيات عقدية ومذهبية، وسمات ثقافية، ومنطلقات منهجية… وهذا المستوى الذي هو حصيلة “كلي الزمان”[5] لا يملك الأصولي والعالِم، بل الإنسان عموما، أن يعي بكل تأثيراته عليه؛ لأن الأصولي جزء منه؛ لا يستطيع أن يعزل نفسه عن واقعه ويأخذ مسافة فاصلة عنه. وسنرى، فيما بعد، نماذج من تأثير هذا المستوى في تراثنا الأصولي.

2. وموقف ينتقد التراث الأصولي انطلاقا من قراءة انتقائية؛ سواء كانت منطلقات هذه القراءة هي الحاجة إلى القطيعة مع التراث، أو على العكس من ذلك تصورا يختزل نموذج علم أصول الفقه الذي ينبغي إحياؤه في فهم معين للتراث[6].

وسيركز هذا البحث على عاملين اثنين يقدر أنه كان لهما أثر بالغ في تقليص الوظيفة الاستنباطية لعلم أصول الفقه في الممارسة العملية؛ مع التسليم بوجود عوامل أخرى: متداخلة ومتفاعلة فيما بينها قد تسنح الفرصة لتفصيل فيها في فرص قادمة بإذن الله. أما العامل الأول فيتعلق بالبيئة التي نشأ وتبلور فيها علم أصول الفقه، وأما الثاني فيتعلق بتلبس علم أصول الفقه بعلم الكلام.

أولا: البيئة التي نشأ فيها علم أصول الفقه أو هواجس مرحلة التدوين

عاش الإمام الشافعي (ت 204ﻫ) في مرحلة غنية بالتحولات الفكرية والسياسية في مجتمع مسلم آخذ في التوسع، شديد التنوع العقدي والفكري والثقافي مثلما هو شديد التنوع في مناهج الاستنباط من الوحي. وقد صاحب هذا التنوع ما أتاحته أجواء الحرية الفكرية حينئذ من نقاشات ومناظرات وتنافس بين الاتجاهات الفقهية المختلفة. وتمدنا بعض مصادر العلوم الإسلامية بنصوص يستشف منها تشوف بعض أئمة العلم في أواخر القرن الثاني الهجري[7] إلى عمل علمي يتضمن بيانا شافيا لمشروعية بعض مصادر الاستنباط أو ضوابط الاستدلال بها.

فها هو عبد الرحمان بن مهدي (ت 198ﻫ) أحد أئمة الحديث في عصره يراسل الإمام الشافعي ملتمسا منه أن يضع له “كتابا في معاني القرآن، ويجمع مقبول الأخبار فيه، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة..”[8]. ويشارك علي بن المديني (ت 234ﻫ) حافظ عصره في دفع الإمام الشافعي إلى التعجيل بصياغة الجواب[9]. فكان ذلك الجواب هو “رسالة” الإمام الشافعي[10]. وإذا كان هذا الأمر يعكس قيمة الإمام الشافعي عند معاصريه، فإن ذلكم التشوف إلى جوابه يعكس من جهة ثانية قوة الخلاف حول ما سئل عنه خاصة بين مدرستين كبيرتين في الاستنباط: أهل الحديث وأهل الرأي.

كانت المسؤولية على عاتق الإمام الشافعي كبيرة، وكان الخروج من حالة التباعد بين المناهج وما خلفته أحيانا من آثار يصعب تقبلها غاية ملحة. ألم يقل ربيعة بن عبد الرحمن (ت 136ﻫ)، وهو الملقب بربيعة الرأي، بعد رجوعه من العراق مصورا اتساع شقة الخلاف بين المدنيين والعراقيين: “رأيت حلالنا حرامهم وحرامنا حلالهم…؟[11]” ولذلك حاول الإمام الشافعي بناء أصول للفقه في أعلى درجات القطعية من حيث الاستدلال على شرعيتها ومصدريتها. لكن المنهج الذي سلكه الإمام الشافعي بكل هواجس الضبط التي حكمت مشروعه استبعد كثيرا من القواعد والأدلة والأعراف التي كان يغني اشتهارها وتوارث العمل بها جيلا بعد جيل عن التأصيل لها. وهكذا وجد أتباع المذاهب الأخرى أنفسهم حين أرادوا التأصيل النظري لأصولهم محتاجين إلى الربط بين فروع معظمها غير مصرح بمستنداتها ومستند ينسجم مع تلكم الفروع.

أما الأحناف فقد اختاروا حلا واقعيا فصاغوا قواعدهم الأصولية وفق الفروع الفقهية التي جاءت عن الإمام أبي حنيفة؛ لكن غيرهم آثر منهج المتكلمين في تأصيل الأصول؛ وهو منهج يقرر الأصول بغض النظر عن فروع الفقه الموروثة، مما يحوج أصحابه إلى جدل لا ينتهي لتوهين قواعد المخالفين مهما بدت قوية، ولتقوية قواعد المذهب ولو كانت متهافتة ومتكلفة.

أضف إلى هذا واقع ترسيم المذهبية الفقهية في المجتمعات الإسلامية لأغراض مشروعة دينيا، ولا غنى عنها أيضا في تنظيم كثير من مؤسسات المجتمع والدولة؛ مما يجعل الدفاع عن المذهب الخيار الوحيد للعلماء لا يشذ عنه إلا استثناءات نادرة بلغت مرتبة من الرسوخ جعلتها أقرب إلى مرتبة الاجتهاد المطلق.

كانت حصيلة ما سبق أن التراث الأصولي اتخذ مسارا لا يرتبط فيه ارتباطا عضويا بإنتاج الأحكام الفقهية لأن هذه الأخيرة أصلا موجودة عند غير الشافعية قبل تدوين أصول المذهب وعند الشافعية بعد التدوين؛ فلم يبق إلا تحقيق المناطات في النوازل والتخريج على قول إمام المذهب أو أصحاب الأقوال المعتمدة فيه وما سوى ذلك من أشكال الاجتهاد المتقيد بالمذهب.

ومن ثم فقد تحول علم أصول الفقه، في أغلب محطاته، إما إلى علم للدفاع عن المذهب الفقهي، أو علم للدربة النظرية والرياضة العقلية والرد على المخالفين ليس في أصول الاستنباط فقط، بل وربما بدرجة أقوى المخالفين في علم الكلام. ومن ثم لم يستفد علم أصول الفقه من الحيوية التي احتفظ بها الفقه وهو يواجه مستجدات الحياة ويسعى إلى تلبية حاجات المجتمعات المسلمة في أعصارها المتعاقبة وبيئاتها المتنوعة.

وتستوقف الباحث في التراث الأصولي في هذا السياق ظاهرة لافتة للانتباه؛ وهي أن كثيرا من المقررات النظرية في التراث الأصولي لم تكن منسجمة مع الفروع الفقهية؛ وخاصة تلك التي أفرزها الاجتهاد الفقهي المذهبي. والحديث هنا ليس عن تقرير قواعد أصولية بغض النظر عن موافقتها لفروع المذهب التزاما بطريقة المتكلمين؛ بل الأمر يتعلق بما هو أعقد من هذا المستوى: وهو تقرير الأصوليين قواعد معينة يخالفونها هم أنفسهم حال كونهم فقهاء يستنبطون الأحكام ويعللونها، كما يخالفها من باب أولى الفقهاء من مذهبهم. ويصور أحمد الريسوني، وهو الخبير بأدواء التراث الأصولي، هذه الظاهرة قائلا:

“من الآفات التي شاعت عند الأصوليين، وخاصة منهم المتكلمين، غلبةُ التنظير الذهني والسيرُ مع تسلسله ولزومياته، بغض النظر عن التطبيق الفقهي ومساراته العملية. وهكذا كثيرا ما نجد التنظير الأصولي في وادٍ، والتطبيق الفقهي، في المسألة نفسها، في وادٍ آخر. وتحديدا أعني أننا نجد النظر الأصولي يتسم بالتشديد والتضييق، ونجد العمل الفقهي يتسم بالتوسعة والمرونة.

فنجد آيات الأحكام قليلة مضيقة عند الأصوليين، وكذلك أحاديث الأحكام، بينما الفقهاء يستدلون على الأحكام بأضعاف ما قدره الأصوليون منها. ونجد جمهور الأصوليين ينكرون شرع من قبلنا، بينما الفقهاء يستدلون بكافة الآيات والأحاديث التي تحكي شرع من قبلنا. ونجد شروط انعقاد الإجماع المعتبر، ثقيلة وشبه مستحيلة، ولكن الإجماع عند الفقهاء متحقق وكثير التحقق. ونجد شروطا أصولية عسيرة للاجتهاد والمجتهدين، بينما الأمر متيسر ومعتدل عند الفقهاء. ومنع الأصوليون، أو بعضهم، إجراء القياس في عدة أبواب فقهية؛ كالرخص والعبادات، والحدود والكفارات، ولكن القياس فيها شائع معمول به عند نظرائهم من الفقهاء، حتى من نفس المذهب. ومن هذا الباب قضية المصلحة، التي ضيق عليها الأصوليون حتى كادوا أن يجهزوا عليها، بينما الفقهاء لا يقومون ولا يقعدون إلا بها. وحتى الإمام المؤسس محمد بن إدريس الشافعي، لا نجد مكانا للمصلحة في تنظيراته الأصولية، وأما صنوها الاستحسان فقد قال فيه ما قال… بينما هي جزء أساسي من قواعده في الفقه والاجتهاد”[12].

ثانيا: تلبس علم أصول الفقه بعلم الكلام[13]

إذا كانت ظروف نشأة علم أصول الفقه قد أسهمت في ابتعاده عن وظيفته العملية الرئيسية فإن ظروف التطور أيضا دفعت به في الاتجاه نفسه بسبب أن معظم من ألفوا فيه واشتهروا به كانوا من كبار علماء الكلام. وهذه الظاهرة قد نجد لها تفسيرات كثيرة من بينها صعوبة الفصل بين العقدي والعملي في التجربة الإسلامية الأولى[14]، والقواسم المشتركة منهجا ومضمونا بين العلمين، وكذا الأولوية التي حظي بها علم الكلام في التصور الإسلامي لتصنيف العلوم. ولعل هذا السبب من أقوى أسباب الامتزاج والتداخل الذي حصل بين “الأصلين”[15].

وقد استدل أبو حامد الغزالي في مقدمات “المستصفى” بطريقته البديعة في التقسيم والتحليل على كون علم الكلام هو وحده العلم الكلي من العلوم الدينية في مقابل سائر العلوم الدينية من الفقه وأصوله والحديث والتفسير التي لا تعدو أن تكون علوما جزئية بالنسبة للكلام. فبيّن أن المتكلم ينظر في أعم الأشياء وهو الموجود، فيقسم الموجود إلى قديم ومحدث، وبعد أن ينظر في المحدث بقسميه الجوهر والعرض ينظر في القديم فيستدل على أنه واحد وأنه متميز عن الحوادث، ويفرق بين ما يستحيل في حقه وما يجب وما يجوز، وأن أصل الفعل مما يجوز عليه سبحانه، والعالَم فعله الجائز وكذا بعثة الرسل ونصرتهم بالمعجزات، وأن هذا الجائز واقع.

ثم يتدرج المتكلم إلى أن تنتهي سلطة العقل بعد إقراره بقصور العقل عن إدراك الغيبيات التي مصدرها إخبار الشارع؛ إذ يكفي العقل أن يتوصل إلى وجوب صدق من دلت المعجزة على صدقه؛ ومن ثم وجوب تصديق العقل بما جاء عن هذه الطريق[16]، ثم ختم هذا الاستدلال قائلا: “فقد عرفت من هذا أنه يبتدئ نظره في أعم الأشياء أولا وهو الموجود، ثم ينزل بالتدريج إلى التفصيل الذي ذكرناه، فيثبت فيه مبادئ سائر العلوم الدينية من الكتاب والسنة وصدق الرسول. فيأخذ المفسر من جملة ما نظر فيه المتكلم واحدا خاصا وهو الكتاب، فينظر في تفسيره… ويأخذ الأصولي واحدا خاصا، وهو قول الرسول الذي دل المتكلم على صدقه، فينظر في وجه دلالته على الأحكام: إما بملفوظه أو بمفهومه أو بمعقول معناه ومستنبطه. ولا يجاوز نظر الأصولي قول الرسول عليه السلام وفعله؛ فإن الكتاب إنما يسمعه من قوله، والإجماع يثبت بقوله. والأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع فقط. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يثبت صدقه وكونه حجة في علم الكلام.

فإذن، الكلام هو المتكفل بإثبات مبادئ العلوم الدينية كلها؛ فهي جزئية بالإضافة إلى الكلام. فالكلام هو العلم الأعلى مرتبة؛ إذ منه النزول إلى هذه الجزئيات”[17].

وقد لا يخالَف الغزالي في صواب هذه المنطلقات التي تمنح الأولوية لعلم الكلام من حيث هو العلم المتكفل ببناء المسلمات التي ترتكز عليها علوم الشريعة؛ غير أن العلاقة بين “الأصلين” تجاوزت هذا المستوى إلى تأثير عميق لعلم الكلام في مناهج علم أصول الفقه ومفاهيمه وقضاياه. وقد ألقى هذا التأثير بظلاله على مسار علم أصول الفقه أو بتعبير أدق على مسار المدرسة التي نسبت إلى المتكلمين أو الشافعية، لغلبتهم عليها، وهي المدرسة التي ينتمي إليها الجمهور في مقابل مدرسة الأحناف.

ودفعا لكل ما قد يتوهم من حكم عام على تأثير علم الكلام في علم أصول الفقه بالسلبية؛ لابد من التذكير بأن طريقة المتكلمين في علم أصول الفقه منحته الكثير من عناصر القوة والإحكام كالتوسع في الاستدلال العقلي على المفاهيم والأدلة والقواعد، والالتزام بما أدت إليه الأدلة من نتائج في كثير من الأحيان ولو خالفت المذهب الفقهي والأصولي[18].

ذلك أن عماد هذه الطريقة هو توظيف البراهين العقلية والحجج النقلية لإثبات القواعد العامة وتقرير الأصول الكلية؛ لتكون تلكم الأصول والقواعد حاكمة على الجزئيات بغض النظر عن موافقتها للفروع الفقهية لمذهب الأصولي المتكلم. يقول إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في “البرهان”: “ثم إنا نجري ذكر هذه الأمثلة [يقصد الفروع الفقهية] تهذيبا للأصول وتدريبا فيها؛ وإلا فحق الأصولي ألا يلتفت إلى مذاهب أصحاب الفروع، ولا يلتزم مذهبا مخصوصا في المسائل المظنونة الشرعية”[19].

لكن هذه المزية التي جلبتها طريقة المتكلمين لعلم أصول الفقه قد لا توازي الآفات التي اقترنت بها. ذلك أن التراث الأصولي بعد أن أصبحت طريقة المتكلمين هي المهيمنة عليه، ولم تزده الطريقة الجامعة بين المتكلمين والفقهاء غير أمثلة فقهية تعوض شح التمثيل في طريقة المتكلمين، بات يعانى من آفات كثيرة:

1. فمن حيث المضمون أقحمت قضايا في علم أصول الفقه لا علاقة لها بالاستنباط الفقهي. وذلك على مستويات متعددة:

أ. فمنها مسائل أقحمت باعتبارها مقتضيات جرت إليها الحدود المنطقية؛ فقد أنجر متكلمو الأصوليين، مثلا، من شرح تعريف أصول الفقه باعتباره معرفة أدلة الأحكام إلى بيان مفهوم العلم والدليل والنظر، ثم انتقلوا من كل هذا إلى إثبات العلم على منكريه من السوفسطائية والتدليل على ضرورة النظر… “وذلك مجاوزة لحد العلم، وخلط له بالكلام. وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم؛ فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة”[20].

ب. ومنها مسائل لا علاقة لها بالاستنباط الفقهي نوقشت في ثنايا قضايا من صميم العلم؛ كمناقشتهم قبل تفصيل القول في الدلالات هل أصل اللغات توقيف أم اصطلاح؟ وفي مقدمات دليل القياس هل التعبد والعمل به بدليل العقل أم بدليل السمع أم بهما؟ وفي باب الحكم الشرعي هل التحسين والتقبيح عقليان أم شرعيان؟

ج. ومنها مسائل أثيرت في صياغة التعريفات لكونها تعكس الصراع بين المذاهب الكلامية وخاصة بين الأشاعرة والمعتزلة. فكثير من تعريفات العلة، مثلا، هي أثر للخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في تعليل أفعال الله تعالى[21].

2. ومن حيث المنهج انتقل علم أصول الفقه بالتدريج من اعتماد الاستقراء في تأصيل القواعد المتعلقة بالأدلة الشرعية النصية منها والمصلحية وقواعد الدلالات اللغوية، كما فعل الإمام الشافعي، إلى صب كثير من قضايا العلم في قوالب منطقية ومناقشتها مناقشة نظرية تجريدية[22].

وقد جر هذا المنهج إلى آفات كثيرة منها أن كثيرا من القضايا نوقشت من زاوية اقتضاء القسمة العقلية لها، وكثر فيها الخلاف وشقق فيها القول وتناسلت فيها الافتراضات مع أن الاستقراء يثبت عدم ورودها في خطاب الشارع مما يجعل مناقشتها مجرد رياضة عقلية.

وكان بإمكان الأصوليين بعد القرن الخامس الهجري الذي استقر فيه التأليف الأصولي أبوبا ومباحث ومسائل أن يقوموا باستقراء حقيقي واسع في دراسة القواعد الأصولية تأسيسا، أو ترجيحا، أو نقدا وتصحيحا، أو ضبطا؛ لكنهم تابعوا النهج نفسه الذي حسبوه مكتملا ونموذجيا فحرم علم أصول الفقه من خير كثير[23].

خلاصة

خلاصة القول أنه لا سبيل إلى استثمار التراث الأصولي لتجديد علم أصول الفقه نفسه إذا غفلنا عن أمرين:

1. عن وظيفة هذا العلم المرتبطة ارتباطا عضويا بإنتاج الأحكام الفقهية؛ دون أن يعني هذا إهمال وظائفه المنهجية، ولا التفريط في كثير من مباحثه ومسائله؛ شرط إلحاقها بأليق التخصصات بها كعلم الكلام والجدل ومناهج البحث وتاريخ التشريع… فوظيفة العلم هي بوصلة المراجعة والتجديد.

2. وعن ظروف نشأة علم أصول الفقه وملابسات تطوره. فسنة تجديد الدين التي بشرت بها نصوص الوحي ما هي، في محصلتها الأخيرة، إلا تخليصه من الشوائب التي تعلق به بفعل العوامل الثقافية والاجتماعية المختلفة، فتحجب الغايات بالوسائل والمناهج بالمسائل.

الهوامش

[1]. قسم أبو حامد الغزالي علم أصول الفقه إلى أربعة أقطاب: الثمرة وهي الأحكام، والمثمر؛ أي منتج الثمرة، وهي الأدلة، وطرق الاستثمار وهي وجوه دلالة الأدلة، ثم المستثمر وهو المجتهد. انظر: المستصفى، تحقيق: محمد سليمان الأشقر، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، (1417ﻫ/1997م)، 1/39.

[2]. الغزالي، المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق: محمد حسن هيتو، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، دمشق: (1400ﻫ/1980م)، ص3.

[3]. يتفق المحدثون على أن الشاطبي اجترح طريقة فريدة في دراسة علم أصول الفقه. يقول الشيخ عبد الله بن بيه: “إلا أن كتب أصول الفقه أصبحت شروحا وحواشي ومختصرات لا تخرج عن السياق القديم للمؤلفات السابقة حتى ظهر في القرن الثامن الهجري أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي، فألف كتاب “الموافقات” ففتق رتق الأصول وفجر ينابيعها واستخرج دررها المكنونة ولآلئها المصونة؛ حيث أصل المقاصد وقيد الشوارد وألحق الجزئي بالكلي من خلال نظرة تتسم بالشمول والوضوح”. أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، جدة: دار المنهاج؛ ط1، (1427ﻫ/2007م)، ص14.

[4]. الموافقات، بعناية مشهور بن حسن آل سلمان. الخبر (المملكة العربية السعودية): دار ابن عفان، ط1، (1417ﻫ/1997م)، 1/42.

[5]. عبارة يستعملها العلامة الشيخ عبد الله بن بيه في مؤلفاته، في غير هذا السياق، للتعبير عما يسم عصرا ما من خصائص وأحوال وإكراهات…

[6]. انظر مثلا: محمد بن حسن الجيزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، الدمام (السعودية)، دار ابن الجوزي، ط2، 1998م.

[7]. باعتبار أن كتابة الرسالة للمرة الأولى كانت قبل 195ﻫ بمكة. مقدمة: محمد نبيل غنايم لطبعة ميسرة ومشروحة لرسالة الشافعي، القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر (سلسلة: تقريب التراث: 3)، ط1، (1408ﻫ/1998م)، ص29-30. والشيخ أحمد شاكر في مقدمة “الرسالة”، بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت، ص10-12.

[8]. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، بيروت: دار الفكر، ط1، (1399ﻫ/1979م)، 2/10.

[9]. قال علي بن المديني للإمام الشافعي: “أجب عبد الرحمان بن مهدي عن كتابه؛ فقد كتب إليك يسألك وهو متشوق إلى جوابك”. انظر: ابن عبد البر، الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ط1، ( 1417ﻫ/1997م)، ص123.

[10]. انظر: ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، م، س، 2/10.

[11]. انظر: محمد بن الحسن الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، بعناية: هيثم خليفة طعيمي، صيدا-بيروت: المكتبة العصرية، (1430ﻫ/2009م)، 1/262.

[12]. أحمد الريسوني، بحث “المصلحة” (مرقون). وهو الفصل الخامس من كتاب جماعي يشرف عليه د. الريسوني عنوانه: “التجديد الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه” قيد الطبع. والناشر هو المعهد العالمي للفكر الإسلامي. وما أشار إليه الريسوني من الخلف بين التنظير والتطبيق في موضوع المصلحة المرسلة من أبرز الأمثلة على هذا الأمر. فالغزالي يعتبر المصلحة من الأدلة الموهومة ويقول: “ومن صار إليها فقد شرع، كما أن من استحسن فقد شرع” (المستصفى: 1/430) وسيف الدين الآمدي (ت 631ﻫ) يرجح أن الحق هو ما اتفق عليه الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك بالمصلحة، وأن مالكا نفسه الذي ينسب إليه القول بها لا يسلم أصحابه بصحة ذلك عنه. (الإحكام، تعليق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الرياض: دار الصميعي، ط1، (1424ﻫ/2003م)، 4/195.) لكن الذي شهد به التطبيق الفقهي أن غير المالكية وإن أنكروا المصلحة المرسلة نظريا إلا أنهم لا يقومون ولا يقعدون عمليا إلا بها كما أوضح ذلك الشهاب القرافي (ت 684ﻫ). انظر: شرح تنقيح الفصول، اعتنى به: ناجي سويد، صيدا-بيروت: المكتبة العصرية، ط1، (1432ﻫ/2011م)، ص402-403.

[13]. للتوسع في أسباب هذه الظاهرة: قطب مصطفى سانو، المتكلمون وأصول الفقه: قراءة في جدلية العلاقة بين علمي الأصول وعلم الكلام. مجلة إسلامية المعرفة (مجلة فكرية فصلية محكمة يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي: ماليزيا)،ع التاسع، السنة الثالثة، يوليو 1997م)، ص48-55. وانظر: عبد السلام بلجي، تطور علم أصول الفقه وتجدده، المنصورة: دار الوفاء، ط1، ( 1428ﻫ/2007م)، ص198-202.

[14]. عبد المجيد الصغير، الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام، بيروت: دار المنتخب العربي، ط1، (1415ﻫ/1994م)، ص41.

[15]. كان هذا المصطلح سائدا بين العلماء اختصارا لعطف أحد العلمين على الآخر: كأن يقال إن فلانا برع في الأصلين؛ يقصدون أصول الدين وأصول الفقه.

[16]. المستصفى، م، س، 1/36-37.

[17]. المرجع نفسه، 1/37-38

[18]. خالف كثير من الأصوليين مذهب إمامهم بطريقة مباشرة بنقدهم لآرائه الأصولية أو غير مباشرة بترجيحهم لحكم فقهي مخالف لما استقر عليه المذهب نقلا عن الإمام أو تخريجا على قوله.

[19]. الإمام الجويني، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، بيروت: دار الكتب العلمية/لبنان، ط1، (1418ﻫ/1997م).

[20]. المستصفى، م، س، 1/42.

[21]. مثلا: عبد الحكيم السعدي، مباحث العلة في القياس عند الأصوليين، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط1، (1406ﻫ/ 1986م)، ص70-91.

[22]. المتكلمون وأصول الفقه، م، س، ص59-60

[23]. أحمد الطيب السنوسي، الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية: دراسة نظرية تطبيقية، الرياض: دار التدمرية، ط1، (1424ﻫ/2003م)، ص709.