تعد أغلب المجتمعات العربية؛ على غرار المجتمع المصري والسوري والعراقي واللبناني والمغربي والسوداني مجتمعات، متعددة الديانات. ففي مصر، على سبيل المثال، نرصد نسبة تزيد أو تنقص عن 6% من المجتمع من الأقباط. وإذا حدثهم البعض عن “تطبيق شرع الله” أو “دولة إسلامية” حدث عندهم تخوّف من ضياع ما هو معروف بحقوق المواطنة، وهو مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. وهذا التخوف يبدو مشروعاً في بعض الأحيان نظراً لما يظهر بين الحين والآخر في بعض التصريحات الإعلامية، أو على لسان بعض المنتسبين إلى التيارات الإسلامية وهي التصريحات التي تشير إلى قدر غير يسير من المخاوف.

بل إنه على الجانب الآخر، توجد نسبة كبيرة من المصريين المسلمين أصلًا ممن لا يقبلون أبدًا مصطلح “الدولة الإسلامية”، ويحملون نفس الهواجس والتخوف على حقوق المواطنة ومبدأ ما أطلقوا عليه “الدولة المدنية”. والسؤال هنا: هل هناك تعارض بين “الديني” (الإسلامي في هذه الحالة) و”المدني”؟ وما علاقة ذلك بغير المسلمين؟

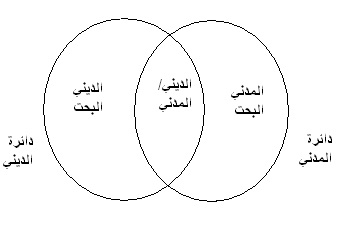

لابد من التأكيد بداية، بأنه لا تعارض بين مفهوم “المدني” ومفهوم “الديني الإسلامي”، إذا تخيلنا مساحات الديني والمدني في دوائر متقاطعة وليست دوائر منفصلة كما في الشكل التالي.

علاقة الديني والمدني بين التقاطع والتمايز

كثيرا ما ننظر إلى المعاني في متقابلات وثنائيات حتمية كأنها أبيض أو أسود، وهي ليست كذلك، وإنما الواقع أن هناك مساحة رمادية طبيعية كبيرة بين الأبيض والأسود، نريد هنا أن نحقق “المدني” بالديني وبغير الديني، كي يكون الدين مكوناً من مكونات المدني، ونريد أن يكون المدني أيضاً رافداً للديني وشكلاً من أشكاله. وبذلك يتسع مفهوم الديني ومفهوم المدني على سواء.

ومع أننا لا نَعدم في النظرية السياسية المعاصرة، خاصة عند بعض المنظرين الغربيين، من يُعرف المدني بشكل يُقصي منه كل ما هو ديني! وبوجه خاص كل ما هو إسلامي، ويتبنى هذا الموقف كل من “صامويل هانتنغتون”، و”ألبرت حوراني”، و”برنارد لويس”، و”إيلي كدوري”، و”مهران كامرافا”، وغيرهم من المحافظين الجدد وأتباعهم[1]. إلا أننا بشيء من التمحيص التاريخي نجد أن هذا الموقف غير صحيح على وجه العموم، وفي النطاق العربي والإسلامي على وجه الخصوص؛ لأننا كشعوب شرقية عمومًا لابد للديني أن يسهم في الحياة المدنية العامة بشكل أو بآخر، ولا يمكن أن نعزل الحياة المدنية عن الدين تمامًا. هنا يمكننا أن نميز ثلاثة أنواع من المفاهيم تحتاج إلى تفصيل:

1. الديني البحت؛ أي المكونات الدينية التي تخص أهل الدين وحدهم، وليست لها علاقة ببناء الدولة ولا قوانينها، وهذا مثل مسائل العقيدة وقضايا الحلال والحرام (مما لا يتعلق بالدولة أو القانون). وهذه المساحة ليست إسلامية فقط وإنما مسيحية كذلك، بحيث أن أهل كل دين يختصون بدينهم فيها. وهذه هي مساحة “الخاص” بمصطلح العلوم السياسية.

2. المدني البحت؛ وهو هنا بمعنى ما يخص الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية، مما ليس للدين تداخل (مباشر) معه، وذلك من قبيل شكل الدولة، وتقسيم السلطات المختلفة والقوانين المنظمة للعلاقات بين الأفراد والهيئات والتجمعات مما ليس له ذكر مباشر وتفصيلي في الدين، وهو كما ذكرنا مما يدخل في الأفعال البشرية أو في شؤون الدنيا من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يصح أن يأتي فرد أو حزب هنا فيحاول أن يطبق ما ورد في القرآن أو السنة تطبيقًا حرفيًا؛ (كمسائل الجزية أو الغنائم أو آليات الشورى أو اختصاصات القضاة مثلًا)؛ لأن شكل الدولة تغير، والتاريخ والجغرافيا قد تغيرا.

ولكن هذا القسم له علاقة بالدين (الإسلامي هنا) عن طريق المبادئ والمقاصد الكلية العامة والأخلاق والقيم التي تحكم تعامل المواطن وتصرفاته وتصوراته، وذلك دون أن يلزم أن يُعبّر عن هذه المبادئ والقيم في أحكام تفصيلية أو قوانين بعينها، وهذه المبادئ؛ كالعدل والمساواة والحريات المختلفة وغيرها مما يدخل في الإسلام تحت المقاصد العامة الكلية والمبادئ الأخلاقية والحقوق المشروعة، فيأتي من أراد أن يأتي إلى هذه المساحة من خلفية فلسفية إنسانية وعقلانية مجردة، ويأتي من أراد إلى نفس المساحة من خلفية إسلامية تشترك في هذه المساحة في قيمها ومبادئها، ولكنها مساحة مدنية خالصة إن صح التعبير. وهذه المساحة تقابل مفهوم “العام” في النظريات السياسية.

3. ديني-مدني؛ وهناك دائرة (وهي المساحة الرمادية في الشكل الموضح)، وفيها يختلط الديني بالمدني؛ أي أن للدين فيها أحكام تفصيلية خاصة تتعلق بالدولة أو مؤسسة من مؤسساتها أو علاقات المواطنين الخاصة بشكل مفصّل، وهذه الأحكام الدينية الأصل فيها أن تتحول إلى قوانين عامة تلزم الجميع. هنا تأتي إشكالية الديني والمدني؛ لأن تحويل الأحكام الشرعية (الإسلامية في هذه الحالة) إلى قوانين تلزم المسلم فقط أو أن تلزم المسلم وغير المسلم على حد سواء فهي مسألة تحتاج إلى تفصيل.

وأقترح هنا أن نقسّم هذه المساحة نفسها (الديني-المدني) إلى ثلاثة أقسام متمايزة يمكن أن تشكل إطارًا مشتركًا واسع القبول من شأنه أن يجنبنا صراعًا وانقسامًا مجتمعيًا وخيم العواقب في المجتمعات التعددية في مرحلة ما بعد الثورات:

أولاً: الديني-المدني الذي يمكن لكل أهل دين أو مذهب التحاكم فيه إلى دينهم

نجد في الأحوال الشخصية، على سبيل المثال، أن الغالبية الساحقة من الشعوب العربية، مسلمين ومسيحيين، سنة وشيعة، إسلاميين وليبراليين.. لا يقبلون بفكرة “الزواج المدني” بمعنى الزواج بين أي شخصين يتوافقا عليه دون الرجوع إلى أحكام الدين (الإسلامي كان أو المسيحي) في جواز ذلك الزواج شرعًا عندهم وشروطه وموانعه المختلفة كما هو في اجتهادات الهيئات الدينية المعنية.

لذلك، فلابد لدائرة الأحوال الشخصية وما يتعلق بالأسرة من هيئات وقوانين ومؤسسات، ويلحق بها مسائل الميراث والنفقات والنسب إلى آخره، لابد أن تكون الكلمة العليا فيها للفقهاء القانونيين أصحاب العلم بالشريعة والمذهب في كل دين، والذين يمثلون (طبعًا في إطار اجتهادات مناسبة ومعاصرة) الرأي الديني المقبول سواء في الإسلام أو المسيحية بالمرجعيات المعروفة. هذه المساحة لابد أن يكون القانون ومؤسسات الدولة معززة لخصوصية كل دين وكل طائفة وكل مذهب.

ثانياً: الديني-المدني الذي يسري على الجميع بناء على توافق مجتمعي

وهذه مساحة من الأحكام الدينية (الإسلامية في هذا السياق)، التي يتفق الجميع على أنها تمثل أفضل ما يمكن أن يحقق الصالح العام ولو كان مصدرها الشريعة الإسلامية. من ذلك أن في أغلب البلدان العربية تطبق قانون القصاص من القاتل العامد مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما يجد أصله في “حد القتل العمد” في الشريعة الإسلامية. ورغم أنه حكم شرعي إسلامي إلا أنه قد حدث توافق مجتمعي عليه فأصبح هو القانون المعمول به على المسلم وغير المسلم.

ومن ذلك العقوبات التي يفرضها القانون على الأفعال الفاضحة أو السّكر في الطريق العام، أو الجهر بالإفطار في رمضان مثلاً، أو غير ذلك من أحكام الشريعة ولكنها مما اتفق عليه الجميع دون غضاضة في أغلب البلدان العربية.

وهناك أيضاً القوانين التي تنظم دور العبادة والتي تتبع نفس القواعد ولو كان فيها اختلاف بين المسلمين وغيرهم في بعض البلاد نظراً لاختلاف نسب السكان وتوزيعهم الديمغرافي بشكل يقتضي مراعاة الفروق، والإجازات الرسمية في الأعياد الإسلامية والتي تكون إجازات للجميع، وكذلك هيئات المساجد والأوقاف الإسلامية وبعثات الحج الرسمية التي تدعمها الدولة من مال الشعب كله، ونحو ذلك. وهذه المساحة كلها لابد للرجوع فيها إلى “المشرّع” الذي يمثل الشعب وأن تراعي الحساسيات المختلفة سواء حساسية المسلمين، وهم أغلبية، أو مشاعر الأقليات ولها حق أن تُراعَى وعليها واجب أن تُراعِي.

هذا فضلا عن المادة الدستورية العامة والمهمة والتي تجعل من الشريعة “مصدرًا” أو “المصدر” للتشريع، وهي مادة هامة توافق عليها المجتمع (أو الأغلبية الساحقة فيه) دون إخلال بخصوصيات غير المسلمين، وهي مسألة كما قدمت تتعلق بالهوية عند الغالبية الساحقة من المسلمين لا يصح المساس بها، وهي أيضًا تعني مراعاة خصوصيات غير المسلمين.

ثالثاً: الديني-المدني الذي لا يتوافق عليه المجتمع

وهذه هي المساحة الشائكة في الطرح الإسلامي، والتي ينبغي بصراحة أن تكون لها حساسية خاصة عند الإسلاميين، نظراً لأن مصدر القوانين أو المؤسسات هنا هو الشريعة في هذه الحالة، ولكن التوافق المجتمعي عليها لم يحدث ولم يتم بدرجة مقبولة تسمح بأن يتحول الديني الإسلامي إلى قانون مطبق أو مؤسسة معينة من مؤسسات الدولة، وذلك مثل من ينادي بأن تقوم الدولة (المصرية مثلًا) على جمع جزية أو ضريبة من غير المسلمين، أو عدم السماح لغير المسلم بالإشتراك في الخدمة العسكرية أو الترشح لرئاسة الجمهورية أو تولي القضاء، أو أن تفرض الدولة شعائر الإسلام ومظاهره الدينية الخاصة على الجميع، أو تطبق الحدود الشرعية على الجرائم المحددة لها، أو أن يلغى الربا من المعاملات البنكية ويجرّم، إلى آخره.

وهذه المساحة لابد للطرح الإسلامي أن يكون واعياً بخطورة فقدان التوافق المجتمعي على ما يطالب به، كما يجب على الطرح الإسلامي أن يوسّع أفق العمل في هذه المساحة ويخرج من مساحات التقنين وتشريع العقوبات إلى مساحات التربية والثقافة. فالآداب الإسلامية العامة، مثلاً، يمكن أن تتحقق في المجتمع عن طريق المؤسسات الإسلامية التربوية والثقافية وعن طريق التوعية والإعلام والمساجد، ولا يلزم بالضرورة، من وجهة النظر الإسلامية، أن تتحول هذه الآداب إلى قوانين تعاقب المخالفين. صحيح أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولكن سنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، تعلمنا أن الأصل في هذه المسائل هو سلوك الفرد وليس سلطة الدولة.

إذن، فالنظام العام، كما أقترح في تلك التقسيمات، لابد أن يُبنى على المدني المتوافق عليه، على أن لا يتعارض بأي حال مع التوافق المجتمعي الذي هو أساس عملي وشرعي لا مفر منه.

وإننا إذا نظرنا إلى “إسلامية الدولة” من المنطلق الفقهي التراثي، فيما سمي بدار الإسلام، فإن هناك معان معينة لو تحققت قال الفقهاء إن الأرض تكون بها دار الإسلام، وهناك معان إذا لم تحقق (بصرف النظر عن الأغلبية أو الأقلية) لا تكون الدار دار إسلام، وهذا من الأمور المعروفة في تراثنا، فقضية الأغلبية لم يقل بها أحد من العلماء، وإنما كان الكلام عن “الحكم بالإسلام” وظهور الشعائر والأمن والعدل وغير ذلك من المعايير المعنوية.

والحكم بالإسلام هو الحكم بالعدل أساسًا، بالإضافة إلى بعض التفاصيل التي ذُكرت آنفاً؛ كقضايا الأحوال الشخصية والمواريث إلى آخره. وأما إقامة الشعائر فهي بمعنى أن يكون النظام أيا كان نظاماً يسمح للمسلم أن يقيم الشعائر الإسلامية كالأذان وصلاة الجمعة وصلاة العيد وبناء المساجد والذبائح والحج وقراءة القرآن، وأشكال مختلفة من الشعائر قالوا أنها إذا تحققت في المجتمع صارت الأرض دار إسلام بصرف النظر عن الأقلية والأكثرية. وأما مسألة الأمن فللإمام أبو حنيفة كلام نفيس في هذا المقام يقول فيه:

المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر وإنما المقصود هو الأمن والخوف[2].

وهذا يعني أن مدار الأمر في قضية “الدولة الإسلامية” التي ينشدها الناس هو العدل والأمان، وإننا إذا أردنا أن نقيم “مجتمعًا إسلاميًا” فإن هذا المجتمع لابد أن تتحقق فيه هذه المعاني، التي هي معاني ومبادئ دينية ولكنها في نفس الوقت ودون تعارض معاني ومبادئ مدنية، ويمكن أن يتفق عليها الإسلاميون مع غير المسلم ومع المسلم غير الإسلامي أيضًا.

أنا كمسلم أؤمن بالعدل وأؤمن أن العدل هو شريعة الله، سبحانه وتعالى، وغير المسلم أو من يسمى نفسه ليبراليًا، مسلمًا كان أو غير مسلم، هو مؤمن بالعدل أيضاً، رغم أننا قد نختلف في بعض التفصيلات، وهذا موضوع للمناقشة قد تختلف فيها في بعض أشكال الأحكام في شريعتي عن شريعته، ولكننا نتفق على هذه المبادئ والمجتمع متوافق عليها، وهذا يمنحنا مساحة مشتركة هائلة للحركة والإصلاح وبناء المجتمع دون أن تضيع الجهود في الشقاق والخلاف الذي لا ينفع إلا الأعداء في الداخل والخارج.

وهناك نقطة أخيرة وهامة جداً في مسألة “الدولة المدنية”، ألا وهي مفهوم “الخدمة المدنية”. في مرحلة البناء يجب أن يكون هناك فصل حاسم بين أطياف السياسة ومتغيراتها وبين ما يسمى بالخدمة المدنية، وهذه خدمة مهنية لا تقتصر على مؤسسات المجتمع المدني والخيري، ولكن الخدمة المدنية في الدول المتقدمة هي الخدمة في هيئات كثيرة تمثل العمود الفقري للدولة، منها، مثلاً، هيئات البحث العلمي، والجامعات، والهيئات القضائية، بل والهيئات الفنية، وكل الهيئات الأخرى المستقلة و”شبه الحكومية” التي يقوم عليها المجتمع بالأساس.

وفي الدول المتقدمة نرى أنه إذا كان هناك إشكالية دستورية أو برلمانية ولا توجد حكومة مثلا لعدة شهور، فإن المجتمع يدار تلقائيا بشكل تلقائي ومستمر وآمن. هذا يتناقض مع الأوضاع عندنا؛ لأن الخدمات الأساسية المدنية التي نتحدث عنها ثابتة عندهم بصرف النظر عن أداء أو حتى وجود الحكومة. هذه الخدمة المدنية تتأثر طبعاً بالسياسة على المستوى الاستراتيجي فقط، وليس الإجرائي اليومي، وإذا تغيرت الحكومة من اليمين إلى اليسار مثلاً، فالمجتمع سوف ينتقل إلى اليسار على المدى البعيد لكن ليس على الفور، ولن تتوقف حركة المجتمع والمؤسسات المدنية على أطياف وألوان الحكومة أيًا كانت.

ولقد ابتلينا بحكام متسلطين أرادوا أن يتحكموا في كل شيء فخلطوا السياسي بالمدني، حتى بات السياسي يتحكم في المجتمع المدني نفسه، بل وفي كل الهيئات المدنية العلمية والإعلامية والفنية والتعليمية، وحتى المدرّس الذي يدرّس في روضة الأطفال، وخطيب الجمعة، ومدرب الرياضة، ومذيع النشرة، وأستاذ الجامعة، كل هؤلاء كان الحاكم المستبد بجهاز أمنه هو، قهرًا، الذي يعيّنهم ويرقّيهم أو يعزلهم ويعاقبهم. فإذا أردنا أن نكون مجتمعا مدنيا متحضرا بالمعنى المعاصر، لابد أن نفصل بين الحياة المدنية وبين تقلبات وأطياف السياسة حتى يحدث الاستقرار ويطّرد التقدم.

وعندما أسفر الحراك الاجتماعي العميق الذي شهدته مصر عن انسحاب الأمن من الشوارع المصرية كلها، وترك الناس وجها لوجه مع “البلطجية”، كان صمام الأمان الذي حال دون انهيار المجتمع المصري هو اللجان الشعبية المدنية التي كوّنها الناس أيضًا بشكل تلقائي وبسيط من الشباب والرجال والفتيات لحماية بيوتهم وشوارعهم ولتنظيم المرور. ثم فيما بعد، بدأ هؤلاء الشباب بالقيام ببعض الخدمات الأمنية والاجتماعية والحقوقية الأساسية لكي تستمر حياة المواطنين في ظل غياب الدولة.

وهذه اللجان مثلث صمام الأمان في خضم الحراك الثوري، وأحد أهم مكتسباته، خاصة وأنها لم تقتصر على الخدمات فقط ولكنها عبرت عن آراء المواطنين التي تتعلق بحقوقهم الأساسية دون تسييس حزبي أو أيديولوجي معين إلا نصرة حقوق الإنسان المدنية المقررة، والمساهمة في رفع مستوى العدالة الاجتماعية عن طريق ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، ودعم القيم المدنية كالتعاون والتكافل والسماحة والتطوع، وهي كلها قيم ومبادئ إسلامية أصلية ومقصودة من الشريعة.

والدول المدنية المنشودة في مرحلة ما بعد هذا الحراك الثوري تبنى أولا على العدالة الاجتماعية، فلابد أولاً أن تتحقق العدالة الاجتماعية في المجتمعات العربية بعد غياب طويل! ومقصود في الإسلام أن يتوازن ويتعادل الناس. قال تعالى: ﴿كي لا يكونَ دُولةً بينَ الاَغنياءِ مِنكُم﴾ (الحشر: 7)، وقال: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل﴾ (النساء: 58)، ومثل هذا في كتاب الله تعالى كثير.

فهل معنى العدالة أن نتساوى جميعاً؟ يعني أن أتساوى مع كل الناس فيما آكل وأشرب وألبس وفيما أتقاضاه من أجر؟ الجواب: بالطبع لا. العدالة المنشودة هنا هي المساواة في الحقوق؛ بمعنى أن أضمن الحق لنفسي، وأعرف أن هذا الحق لن يضيع منه شيء لأن هذه الحقوق مضمونة للجميع.

وإذا كانت العدالة في الفلسفات التشريعية تتعلق ببعض المعايير لما يسمى بـ”الحقوق الأساسية”، فيمكننا أن نتصور هذه الحقوق الأساسية في الإسلام على أنها تحقيق الحد الضروري من مقاصد الشريعة (وقد ذكرناها بالتفصيل من قبل)، وبهذا يكون مفهوم الحقوق الأساسية في الإسلام متعلقًا بحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال، بمعنى حفظ أساسيات وأصول هذه الأشياء على مستوى الفرد والجماعة.

فإن وجد مواطن تحت ما يسمى بخط الفقر مثلًا فهذا ظلم يتنافى مع العدالة الاجتماعية ومع الحقوق الأساسية، بل ومع مدنية المجتمع. والمجتمع لا يمكن أن يسكت على هذا الظلم، وبالتالي لابد أن تعمل الدولة جاهدة حتى لا يكون هناك مواطن أقل من الحد الذي يسمى بلغة الاقتصاد المعاصرة “مستوى الفقر”، وما أسماه الفقهاء قديما بـ”حقوق الآدميين”؛ بمعنى المأكل والملبس والمسكن الأساسي وغيرها من المقاصد الضرورية.

والعِرض، كمثال ثان، من أهم الحقوق التي يجب الحفاظ عليها باسم العدالة الاجتماعية، الحفاظ عليها من الانتهاك والاعتداء، فضلا عن التعذيب والقتل وهو ما يدخل تحت حفظ النفس. فإذا انتهكت أيًا من هذه الحقوق فهو ظلم.

وهناك أولوية لتحقيق هذه العدالة بغض النظر عن تقلبات السياسة. فلتنشأ الأحزاب، وليدخل الجميع الانتخابات، ولكن الأهم من ذلك هو أن يركز الجميع، قبل وبعد الانتخابات، على العدالة الاجتماعية والنهضة المدنية، وأن نركز على أن يكون المجتمع محفوظ ومستقر وثابت، ومضمونة فيه الحقوق الأساسية المادية والمعنوية للمواطن العادي. هكذا تحقق الثورات مكاسبها.

والمجتمع إذا عرف حقوقه المدنية واستقرت، فلن يتمكن إنسان من الذين يمارسون السياسة عند استلامه السلطة أن يستبد ويتسلط على الناس أو يتعدى على الحقوق الأساسية؛ لأن هذه الحقوق تصبح خطاً أحمراً في ثقافة المجتمع، وإلا فإن المجتمع يثور ويعود مرة أخرى إلى الشارع والثورة، ولابد أن يتربي المجتمع على هذا.

ويرتبط بالعدل أيضًا القاعدة الشرعية التي تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ أي أنه لابد منطقياً من دفع الضرر قبل التفكير في جلب المنفعة، أو (التَخلّي قبل التَحلّي) بتعبير الصوفية! الإنسان المريض لابد أن يشفى أولاً قبل أن يمارس الرياضة أو يعود إلى عمله، والثوب المتسخ لابد من غسله قبل لبسه، والسيارة المعطلة لابد من إصلاحها قبل استخدامها، وهذا الترتيب هو من السنن الإلهية والتفكير المنطقي والأولويات الطبيعية.

وعليه، فلابد من استكمال الشوط في إعطاء الأولوية لتطهير مجتمعات ما بعد الثورة من الفساد الذي طال عليه الأمد قبل الثورة، وهو أيضاً مصداقاً لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 12). فلا ينبغي أن تلفتنا القضايا الجانبية المفتعلة والتي يضخم من شأنها بعض المغرضين، أو حتى الأشياء المهمة ذات المدى البعيد التي يصر عليها بعض المتحمسين، عن أولوية التخلص من كل الجراثيم الخطيرة والنقاط السوداء في المجتمع على المدى القصير بعد الثورة، حتى نتمكن من البداية الصحيحة للتغيير.

والأولوية هنا هي ما يسمى في الشريعة بـ”رد المظالم” يعني أن كل من ظُلم في هذه البلاد ظلماً بيّناً لابد أن نرد له حقه، وهذه لا تحتاج إلى فرصة زمنية طويلة ولا مراحل ولا تشريعات جديدة ويمكن أن تتم فورًا، وهذا من الواجبات والأولويات حتى يمكن للجسد الاجتماعي والسياسي أن يتعافى بعد الثورات.

ولنبدأ بأكبر مظلمة يمكن أن يرتكبها إنسان ضد إنسان دينًا وعقلًا، ألا وهي إزهاق النفس أو القتل. لا يمكن للمجتمع التونسي أو المصري، ولا المجتمعات الليبية واليمنية والسورية وغيرها (في المستقبل إن شاء الله)، لا يمكن أن تهدأ هذه المجتمعات وتستقر إلا أن ترى محاكمات عادلة نافذة لمن قتلوا الناس الأبرياء وسفكوا دماء الشباب وأضرّوا بصحة الشعب حتى المرض والموت، سواء خلال أحداث الثورات أو لعقود قبلها. هذا مقتضى أولوية حفظ النفس وهو الأولوية الضرورية الأولى بعد أصل الدين، كما مر. لابد من إرساء ثقافة جديدة من تجريم القتل والأذى دون استثناء ودون تبرير سياسي رخيص.

ثم بعد ذلك تأتي أولوية حفظ العقل؛ بمعنى أنه لابد من محاسبة المسؤولين عن تغييب عقول الشعوب، سواء كان ذلك بالمخدرات التي راجت طويلًا أو بالفساد السياسي الذي وصل إلى حد “غسيل المخ”..

ثم بعد ذلك، وعلى سبيل الأولويات المقاصدية، تأتي أولوية حفظ المال؛ بمعنى محاسبة كل من سرق ونهب وارتشى وتربّح واستغل النفوذ، ولابد من ضرب المثل والعبرة والدرس في هذه المحاسبات حتى يرتدع من بقى من المفسدين خارج القفص ولم يُكتشفوا، وحتى نرسى ثقافة جديدة تقوم على الشفافية والنزاهة، أو ما يسمى في مقاصد الشريعة بـ”الوضوح ومنع الغرر”، ونمكّن المواطن العادي من أن يقول “لا” لطالب الرشوة مؤيَّداً في ذلك بهذه الثقافة الجديدة.

الهدم في منتهى السهولة، والبناء أصعب، ولا نريد أن نبنى هذه الدول المدنية الحديثة التي نتحدث عنها ولدينا من عوامل الهدم ما عندنا من القتل والفساد والسرقة. هذه كلها عوامل هدم خطيرة يمكن أن تقضي على الإصلاح والنهضة المنشودة وتقضي على مكتسبات الحراك الثوري.

ولابد أيضا أن نفرق في باب الأولويات بين التغيرات الصغيرة القصيرة المدى والتغيرات الكبيرة الطويلة المدى، فمثلا نريد أن نمحو أمية المجتمع، وهذا مهم ولكنه تغير كبير يحتاج إلى سنوات وسنوات، وبالتالي لابد من مراعاة سنة أخرى مقصودة من السنن الإلهية وهي سنة التدرج؛ أي إمهال الوقت الكافي للإنجاز المطلوب، فمهما علت الهمم لا نستطيع أن نغير الأمية المستوطنة في بلادنا العربية في شهر أو سنة، ولكننا إذا بدأنا بتحقيق العدالة الاجتماعية ورد المظالم وحفظ الحقوق الأساسية، فسنجد من المبادرات ومن الطاقات ما يسمح لكي نحقق الأحلام الكبيرة ونواجه التحديات الصعبة.

الهوامش

[1]. Carapico, Sheila (1996). “Yemen Between Civility and Civil War”, in Civil Society in the Middle East, ed. Richard Norton, vol. 2. Leiden: Brill, Carapico 1996, p. 288.

[2]. نقله علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع، بيروت: دار الكتاب العربي، ط2، 1982م، ج7، ص131.